Die Schwäbische Alb ist ein überwiegend aus Karbonatgesteinen des Oberjuras aufgebautes, verkarstetes Mittelgebirge, das sich vom Hochrhein bis zum Nördlinger Ries in SW–NO‑Richtung mit einer Länge von über 200 km quer durch Baden-Württemberg erstreckt. Der Albtrauf markiert die oberste, am deutlichsten ausgeprägte Stufe der südwestdeutschen Schichtstufenlandschaft. Das hier beschriebene Gebiet von Albuch und Härtsfeld bildet den nordöstlichen Abschnitt des in vier Bodengroßlandschaften gegliederten Mittelgebirges.

Allgemeines, Lage und Abgrenzung

Der Osten der Schwäbischen Alb wird in der Bodenkarte in zwei Bodengroßlandschaften (BGL) unterteilt. Die BGL Albuch und Härtsfeld (Östliche Alb, Ostalb) im Norden wird von der südlich anschließenden Südöstlichen Alb unterschieden. Als ungefähre Grenze wurde die zwischen der Kuppenalb im Norden und der Flächenalb im Süden, von Lonsee über Altheim (Alb) nach Herbrechtingen, verlaufende Klifflinie herangezogen. Die Albhochflächen von Albuch im Westen und Härtsfeld im Osten werden durch den Talzug von Kocher und Brenz getrennt.

Zur BGL Albuch und Härtsfeld gehört neben dem Steinheimer Becken auch der württembergische Teil der in der Naturräumlichen Gliederung Deutschlands als eigene Haupteinheit ausgewiesenen Riesalb (Meynen & Schmithüsen, 1955), die ganz im Osten, bei Dischingen, an der Grenze zu Bayern noch einen kleinen Raum einnimmt. Auch die aus Oberjuragestein aufgebauten Gipfel- und Hangbereiche der vor dem Albtrauf gelegenen Zeugenberge wurden noch der Bodengroßlandschaft zugerechnet – auch dann, wenn sie wie der Hohenstaufen oder Rechberg bereits weit vor dem Albtrauf, im Östlichen Albvorland liegen. Ansonsten markieren die mit Oberjuraschutt bedeckten Hänge am Albtrauf den Nordrand von Albuch und Härtsfeld. Die Grenze zur Mittleren Kuppenalb im Westen bilden das Fils- und Rohrachtal bei Geislingen an der Steige. Von Amstetten verläuft sie in südliche Richtung über die Albhochfläche bis in den Trockental-Oberlauf des Lautertals östlich von Berghülen-Treffensbuch.

Blick auf den Albtrauf am Nordwestrand des Albuchs bei Donzdorf – Links blickt man auf den Messelberg. Der Sendemast rechts der Mitte steht auf der Albhochfläche bei Böhmenkirch-Schnittlingen.

Im Vergleich zur Westalb und Mittleren Alb wurde die Ostalb weniger stark tektonisch herausgehoben, was sich in einer geringeren Höhendifferenz am Albtrauf und geringeren absoluten Höhen der Hochflächen bemerkbar macht. Auf den Kuppen des Albuchs liegen die Höhen meist zwischen 600 und 700 m ü. NHN. In Traufnähe treten z. T. Erhebungen bis über 770 m ü. NHN auf (Kaltes Feld, 781 m ü. NHN). Die Höhen auf dem nördlichen Härtsfeld liegen bei 630–730 m ü. NHN. Nach Südosten fällt das Gelände dann allmählich bis auf unter 500 m ü. NHN im Bereich der Riesalb ab.

Albuch und Härtsfeld sind sehr gewässerarme, verkarstete Hochflächen. Neben den Oberläufen von Kocher und Brenz ist als kleines Fließgewässer noch die Egau zu nennen, die ab Neresheim nach Südosten der Donau zufließt. Die über die Brenz ebenfalls zur Donau gerichtete Lone hat ihren Ursprung erst am Südrand des Gebietes. Die oberirdische Entwässerung im Norden und Westen ist zum Neckar gerichtet. Dazu gehört neben dem Oberlauf des Kochers die Quelle der Rems bei Essingen. Wie mehrere weitere kleine Bachläufe entspringt sie im Traufbereich der Ostalb. Eine etwas längere Laufstrecke im Gebiet der Bodengroßlandschaft hat die Eyb, die bei Geislingen an der Steige in die Fils mündet.

Der Norden des Gebiets gehört größtenteils zum Ostalbkreis und der Süden zum Landkreis Heidenheim. Ganz im Westen liegt der nördliche Teil im Landkreis Göppingen und der südliche im Alb-Donau-Kreis.

Die abgelegenen Hochflächen im Albuch bei Böhmenkirch, Lonsee und Gerstetten sowie auf dem Härtsfeld bei Neresheim und auf der Ries-Alb bei Dischingen sind relativ dünn besiedelt und ländlich geprägt. Der dazwischen gelegene Talzug von Kocher und Brenz mit dem Mittelzentrum Heidenheim und der sich bis nach Aalen erstreckenden Siedlungs- und Industriegasse mit den Gemeinden Königsbronn und Oberkochen wird dagegen in der Raumordnung als Verdichtungsbereich im ländlichen Raum ausgewiesen. Dazu gehören auch weitere auf den angrenzenden Hochflächen gelegene Gemeinden wie Steinheim am Albuch und Nattheim. Ganz im Westen grenzt die Bodengroßlandschaft mit dem Talraum bei Geislingen an der Steige bereits an den Verdichtungsraum Stuttgart.

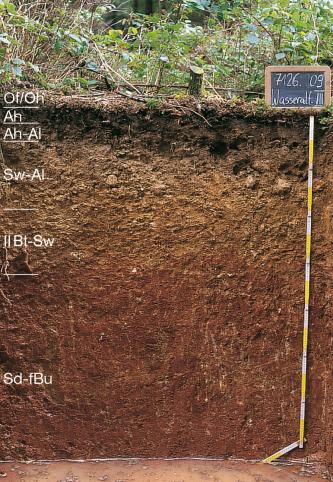

Die Bodenkarte für die BGL Albuch und Härtsfeld (Östliche Alb, Ostalb) beruht im Wesentlichen auf einer Übersichtskartierung sowie auf der Auswertung von Bodenschätzungskarten, Forstlichen Standortskarten und Geologischen Karten. Für das Gebiet des Kartenblatts 7126 Aalen konnte die Bodenkarte 1 : 25 000 herangezogen werden (Huth, 2002a).

Ausführliche Erläuterungen zu den hydrogeologischen Verhältnissen der Ostalb finden sich in der Regionalbeschreibung Ostalb bzw. in den entsprechenden untergeordneten Seiten.

Geologisch-geomorphologischer und landschaftsgeschichtlicher Überblick

Vom Albvorland aus gesehen hebt sich die Ostalb durch den bewaldeten Anstieg an den Hängen der Oberjura-Schichtstufe deutlich ab. Im Westen, besonders im Bereich der in einer tektonischen Muldenlage entstandenen Geislinger Talspinne, ist der Albtrauf stark zerlappt. Nach Osten hin zeigt der Albrand hingegen einen eher geschlossenen Verlauf. Bei Heubach biegt er in eine geradlinige West–Ost-Richtung um und folgt damit der Bruchlinie des Schwäbischen Lineaments. Diesem Störungssystem haben auch die vorgelagerten Zeugenberge Hohenstaufen, Rechberg und Stuifen (Drei Kaiserberge) ihre Erhaltung zu verdanken. Ihre aus Oberjura bestehenden Gipfelbereiche werden noch der BGL Ostalb zugerechnet.

Die Mergelsteine des Unteren Oberjuras (Impressamergel-Formation, früher: Weißjura alpha) bilden über einem Sockel aus Mitteljuragestein den unteren Anstieg zum Albtrauf. Die stark geneigten und steilen, im Osten nach unten z. T. auch flach auslaufenden Hangabschnitte sind oft von Gesteinsschutt aus höheren Schichten überdeckt. Meist reichen die Hangschuttdecken aus Oberjura-Kalkstein auch noch weit in den Mitteljura hinab. Die Impressamergel-Formation besteht aus einer Wechselfolge von Mergelsteinen und Mergelkalksteinen, in die im oberen Bereich zunehmend Kalksteinbänke eingeschaltet sind. Die darüber folgenden gebankten Kalksteine der Wohlgeschichtete-Kalke-Formation (früher: Weißjura beta) haben nur einen schmalen Ausstrich und bilden im Gegensatz zur Mittleren Alb und Westalb, wo auf ihnen ausgedehnte Schichtflächen vorkommen, allenfalls schmale Hangterrassen, oder Scheitelbereiche schmaler Bergsporne. Diese sind oft noch von Mergelsteinen und Mergelkalksteinen der Lacunosamergel-Formation bedeckt (früher: Weißjura gamma, Mittlerer Oberjura), die auch den weiteren Anstieg der Traufhänge bilden, bis schließlich in den obersten Steilhangabschnitten und im z. T. mit Felsen besetzten Traufbereich die Untere Felsenkalke-Formation (früher: Weißjura delta) oder Massenkalk der Oberjura-Schwammkalkfazies einsetzt.

Die Hochflächen von Albuch und Härtsfeld zeigen ein deutlich flacheres und ausgeglicheneres Relief als der Kuppenalb-Bereich der Mittleren Alb. Dies hat v. a. mit dem Altflächencharakter, bzw. der geringeren Zertalung und der Verschüttung mit tertiärem Feuersteinlehm zu tun. Am ausgeprägtesten ist dieser Relieftyp im Norden des Albuchs und im Nordwesten des Härtsfelds, während im übrigen Gebiet eine flachkuppige Landschaft mit verzweigten, im Westen zu Brenz und Lone, im Osten zur Egau gerichteten Trockentalsystemen vorherrscht. Ganz im Osten und Südosten, wo die Albhochfläche durch miozäne Riesauswurfmassen überprägt wurde, ist ein flachwelliges bis kuppiges Hügelland ausgebildet.

Zum Karstformenschatz gehören neben den Trockentälern auch zahlreiche Dolinen und weitere abgeschlossene Hohlformen unterschiedlichster Größenordnung. Große Karstwannen mit mächtiger Lehmverfüllung sind z. B. die Rauhe Wiese bei Böhmenkirch oder die Ebnater Karstwanne südlich von Aalen-Ebnat.

Der Oberjura der Ostalb-Hochfläche ist durch einen lateralen Fazieswechsel zwischen geschichteter Bankkalk‑ bzw. Mergelfazies und ungeschichteten, aus ehemaligen Schwammriffen entstandenen Massenkalken gekennzeichnet. Besonders in den Massenkalken des höheren Oberjuras kommen auch dolomitisierte oder sekundär zu „zuckerkörnigem Kalkstein“ rekristallisierte Bereiche vor. In weiten Bereichen der Albhochflächen von Albuch und Härtsfeld dominieren Kuppen aus Unterem und Oberem Massenkalk, während die nur in Traufnähe vorkommenden Bankkalke der Untere Felsenkalke-Formation und die der nur örtlich verbreiteten Obere Felsenkalke-Formation wenig Raum einnehmen. Zwischen den Massenkalkkuppen bewirken schüsselartig eingelagerte Kalkmergelsteine (Zementmergel) und deren Ausraumbereiche meist ein deutlich flacheres Relief.

Zementmergel und Liegende Bankkalke werden als Wechselfolge von Kalkmergelsteinen und Kalksteinen auf der Ostalb zur Mergelstetten-Formation (Oberer Oberjura) zusammengefasst (Schweigert & Franz, 2004). Diese hat beispielsweise bei Neresheim, aber auch im Raum Heidenheim/Steinheim ein sehr großes Verbreitungsgebiet. Die große Senkenzone des inneren Härtsfelds westlich von Neresheim ist als eine Ausraumform in mächtigem Zementmergel zu sehen (Dongus, 1961; S. 20).

Mehrere größere Vorkommen dickbankiger bis massiger pseudoolithischer Trümmerkalke, die mit Mergelsteinen und Bankkalken der Mergelstetten-Formation verzahnt sind, finden sich v. a. im Raum Heidenheim und sind in der Geologischen Karte als Brenztal-Trümmerkalk ausgewiesen.

Verbreitet sind die Hochflächen von Albuch und Härtsfeld von Bildungen des Tertiärs überlagert. Vermutlich ab der Oberkreide und während des Alttertiärs bildete sich im Bereich der Schwäbischen Alb unter tropischen Klimabedingungen ein ausgedehntes Flachrelief heraus (Rumpffläche), das von einer mächtigen Verwitterungsdecke überzogen war. Bei den wenigen noch erhaltenen Bildungen aus umgelagertem kaolinitischem Bodenmaterial, den sog. Bohnerztonen handelt es sich um oft rotbraune bis ockergelbe, tonige Substrate, die in wechselndem Maße Eisenkonkretionen (Bohnerze) führen (Tertiäre Residuallehme). Oft enthalten sie auch Beimengungen von Quarzsand, der eine hohe Verwitterungsintensität aufweist und vermutlich Reste umgelagerter kreidezeitlicher Sedimente darstellt (Borger, 1990). Bohnerzton wurde häufig im späteren Tertiär und im Pleistozän umgelagert und findet sich, zusammen mit jüngeren tertiären Rotlehmen, in den zahlreichen Karstschlotten der Kuppenalb. Etwas größere Vorkommen liegen auf dem Härtsfeld bei Heidenheim-Oggenhausen sowie in der Umgebung von Ober- und Unteriffingen (Gem. Bopfingen). Durch den historischen Bohnerzabbau (Reiff & Böhm, 1995) ist das Gelände im Bereich dieser Vorkommen stark anthropogen überprägt.

Weitere Informationen zu alt- und jungtertiären Paläoböden, insbesondere zu einer Schichtfolge, die in einem Steinbruch bei Heidenheim-Mergelstetten aufgeschlossen war, finden sich bei Kallis (2001) und Bleich (1994). Für die Bodenverhältnisse der Ostalb bedeutender ist das umgelagerte tertiäre Paläobodenmaterial der Feuersteinlehme, die weiter unten beschrieben werden.

Im Zuge der Alpenauffaltung bildete sich im Oligozän südlich der Alb allmählich das Molassebecken heraus. Mit zunehmender Verbreiterung des Beckens griff die Sedimentation von limnischen und marinen Sedimenten im Norden auch auf die Albtafel über. Während des Meereseinbruchs der Oberen Meeresmolasse im Untermiozän vor rund 20 Mio. Jahren bildete sich eine Kliffküste aus. An mehreren Stellen sind Reste des ehemaligen Kliffs als mehr oder weniger deutlich ausgeprägte, bis zu 50 m hohe Geländekanten auf der Albhochfläche erhalten. Miteinander verbunden bilden sie die sogenannte Klifflinie, welche als markante Landschaftsgrenze die Flächenalb im Süden von der im Norden gelegenen Kuppenalb trennt. Die Typlokalität der vom tertiären Molassemeer geschaffenen Klifflinie befindet sich am Südrand der Bodengroßlandschaft bei Gerstetten-Heldenfingen (Heldenfinger Kliff).

Generell war die Klifflinie als Grenze zwischen Kuppenalb und Flächenalb ein Anhaltspunkt für die Abgrenzung der BGL Albuch und Härtsfeld von der BGL Südöstliche Alb. Da diese aber oft nicht als deutliche Geländekante ausgebildet ist, wurden im Einzelfall andere nahe gelegene Reliefformen, wie Taleinschnitte, zur Abtrennung herangezogen. Auf der Riesalb im Osten, wo das ehemalige Kliff durch Riesauswurfmassen verhüllt ist, reicht die Bodengroßlandschaft bis an die Grenze zu Bayern. Aus diesen Gründen wurden die besonders am Südostrand der Bodengroßlandschaft stellenweise vorkommenden sandigen Sedimente der Oberen Meeresmolasse in das Gebiet mit einbezogen.

An der bayrischen Grenze nördlich von Dischingen-Hofen verzeichnet die Geologische Karte zudem zwei kleine Vorkommen von Kalkstein, Mergel und Sanden der noch älteren Unteren Süßwassermolasse. Aus der Zeit des Mittleren Miozäns sind v. a. auf der Albhochfläche östlich und südöstlich von Heidenheim in einem gewissen Umfang Mergel, Sande und Süßwasserkalke der Oberen Süßwassermolasse erhalten geblieben.

Katastrophale Auswirkungen hatten im Mittleren Miozän vor etwa 14,8 Mio. Jahren die beiden Asteroideneinschläge, die das Nördlinger Ries und das Steinheimer Becken schufen (Impaktkrater-Gruppe). Härtsfeld und Riesalb liegen am südöstlichen äußeren Rand des Rieskraters. Die damalige Flachlandschaft wurde großflächig mit Riesauswurfmassen (Bunte Brekzie) bedeckt und die anstehenden Oberjurakalke in brekziöse („Gries“) oder dicht geklüftete Kalksteinschollen umgewandelt. Ein Großteil der Überdeckung wurde im Laufe der späteren Landschaftsgeschichte abgetragen. Großflächig ist die Bunte Brekzie besonders in der wenig zertalten Hügellandschaft der Riesalb östlich des Egautals sowie bei Ober- und Unteriffingen verbreitet. Es handelt sich um wechselhaft zusammengesetzte Brekzien aus unterschiedlichsten Gesteinen der Trias und des Juras, an denen in geringerem Maß auch Kristallingestein beteiligt sein kann. Auch die Größe der Komponenten kann extremen Schwankungen unterliegen.

Aus der Landschaft aufragende, durch den Meteoriteneinschlag zertrümmerte und wieder verfestigte Oberjura-Schollen, die sogenannten Griesbuckel, prägen besonders in der Umgebung von Dischingen-Demmingen das Landschaftsbild. Die Kalksteinkuppen sind durch sehr flachgründige Böden, felsige Bereiche und alte Abbaustellen gekennzeichnet.

Die zweite, im Vergleich zum Ries sehr viel kleinere Impaktkrater-Bildung, das Steinheimer Becken, liegt vollständig in der hier beschriebenen Bodengroßlandschaft bei Steinheim am Albuch. Die Entstehung des einen Durchmesser von rund 3,5 km messenden Kraters und dessen Erforschungsgeschichte werden ausführlich bei Heizmann & Reiff (2002) und Reiff (2004) beschrieben. Im Zentrum des Kraters befindet sich heute ein im Zuge des Impakts aufgepresster Zentralhügel aus Mittel- und Oberjuragesteinen. In der Zeit nach dem Einschlag bildete sich ein See. Die Seeablagerungen wurden erst im Pliozän und Pleistozän ausgeräumt, als der Krater durch die Nebengerinne des sich damals eintiefenden Stubentals angeschnitten wurde (Reiff, 2004, S. 100). Heute nehmen die Reste der kalkreichen tertiären Seesedimente noch großen Raum an den Mittel- und Unterhängen des Zentralhügels und der Kraterwände ein (Steinheim-Kratersee-Formation).

Besonders im Norden der Bodengroßlandschaft, zwischen Böhmenkirch und den Hochflächen östlich von Aalen haben die für die Ostalb charakteristischen rötlichen und ockerfarbenen Feuersteinlehme eine große Verbreitung (Tertiäre Residuallehme). Die früher übliche Trennung in Feuersteinrotlehm und Feuersteinockerlehm (Müller, 1958; Dongus, 1977, S. 401 ff.) gilt als überholt, da beide Varianten meist zusammen vorkommen (Bleich & Kuhn, 1990; Etzold, 1994).

Man geht heute davon aus, dass es sich um miozänes Paläobodenmaterial handelt, das als Bodensediment in die tieferen Bereiche der damaligen Landschaft verlagert wurde (Bleich, 1994). Durch Reliefumkehr nehmen die Feuersteinlehme heute dagegen eher die höheren Landschaftsbereiche ein. Da sie ein altes Karstrelief plombieren, schwankt ihre Mächtigkeit sehr stark zwischen meist wenigen Metern und lokal bis ca. 30 m (Etzold, 1994). Bei den Feuersteinlehmen handelt es sich wie bei den alttertiären Bohnerzlehmen um kaolinitisches Bodenmaterial. Sie unterscheiden sich aber durch einen geringeren Verwitterungsgrad bzw. eine im Durchschnitt schwächere Desilifizierung von diesen (Kuhn, 1991). Die Entstehung als Rückstandsbildung aus der Karbonatgesteinsverwitterung erklärt den Gehalt an Feuersteinen, bei denen es sich um zerbrochene Kieselknollen aus dem Oberen Oberjura handelt. Der größte Teil der Feuersteinlehme wird von pleistozänen lösslehmhaltigen Fließerden überdeckt, in denen die Feuersteine mit aufgearbeitet wurden. Diese Bildungen werden in der Geologischen Karte als Feuersteinschlufflehm bezeichnet (vgl. Ausgangsmaterial der Bodenbildung). Örtlich wurden die Feuersteine durch Verschwemmungsprozesse zu Feuersteinschutt angereichert.

Lokal können die Feuersteinlehme umgelagerte Eisenschwarten (Lateritkrusten) enthalten. Diese waren zwischen der Bronzezeit und dem späten Mittelalter begehrte Rohstoffe, wie mehrere Grubenfelder im Albuch bei Essingen-Tauchenweiler zeigen (Böhm, 1993; Reiff & Böhm, 1995).

Im Laufe des Jungtertiärs und Pleistozäns wurde das alte Flachrelief durch einschneidende Fließgewässer teilweise aufgelöst und die harten Schwammriffkalke als flache Kuppen herauspräpariert, wogegen die dazwischenliegenden Bankkalke und Mergelsteine der Abtragung weniger Widerstand leisteten. Das heute im Nord-Albuch noch am besten erhaltene Altflächenrelief geht daher nach Süden in ein stärker reliefiertes Kuppenalb-Relief über.

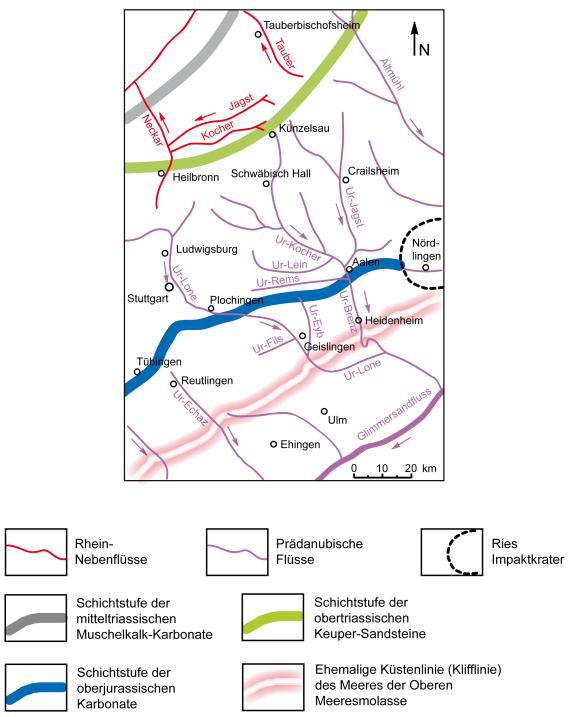

Der die Albhochflächen von Albuch und Härtsfeld trennende Talzug bei Heidenheim liefert ein eindrucksvolles Beispiel für die südwestdeutsche Flussgeschichte und den Kampf um die Wasserscheide zwischen Rhein und Donau. Bei Ochsenberg oberhalb von Königsbronn liegen in 615 m Höhe die ältesten, vermutlich im späten Oligozän abgelagerten Flussablagerungen der Urbrenz. Sie enthalten Quarzsande und Quarzgerölle aus dem höheren Mittelkeuper und können nur aus dem Bereich des Fränkischen Schilds nördlich und östlich von Künzelsau angeliefert worden sein, wo diese Gesteine heute längst abgetragen sind (Reiff & Simon, 1990; Simon, 2010). Zum Urbrenz-System gehörte damals also noch ein großer Teil des heutigen Kocher- und Jagst-Einzugsgebiets. Außer den Ochsenberg-Schottern finden sich beiderseits des Tals weitere Vorkommen von Flussablagerungen der Urbrenz (Urbrenz-Sand). Anhand der Lage dieser zur Gruppe der Höhenschotter gerechneten Ablagerungen wurde früher versucht, verschiedene unterschiedlich alte Terrassenniveaus auszuweisen (vgl. Dongus, 1977; Reiff in Gwinner et al., 1987; Reiff, 2004).

Flussläufe und Schichtstufen im Mittel-/Obermiozän in Ostwürttemberg; aus Heizmann et al. (2011) bzw. Strasser (2009)

Ein weiterer großer Fluss, der im Tertiär das Gebiet der Ostalb querte, war die Urlone, die große Teile des heutigen Neckareinzugsgebiets entwässerte. Oberhalb des plio-/pleistozänen Taleinschnitts der Lone sind im Relief heute noch Reste des miozänen Talbodens erkennbar (Strasser, 2009). Ein fossiler pliozäner Talboden der danubischen Ur-Eyb lässt sich vom Furtlepass oberhalb der Lauterquelle nach Süden zu der Einsattelung bei Böhmenkirch-Treffelhausen verfolgen. (vgl. Strasser et al., 2008; Strasser, 2009; Seyfried et al., 2019, S. 131 ff.).

Aufgrund verstärkter Hebung im Pliozän und Pleistozän schnitt sich die Urbrenz stärker ein, verlor durch die rückschreitende Erosion der Neckarzubringer aber zunehmend große Teile ihres Einzugsgebiets. Zu Beginn des Mittelpleistozäns hatte der Kocher sich in den Norden des Durchbruchstals zurückgeschnitten. Die entstandene Talwasserscheide wurde in der Folge mit 50 m mächtigem Sediment von der Seite verschüttet. Kocher und Brenz entspringen heute aus Karstquellen bei Oberkochen bzw. in Königsbronn (Brenztopf).

Die Urlone, ein weiterer großer Fluss der in der Tertiärzeit die Ostalb durchquerte, hat ebenfalls fast ihr gesamtes damaliges Einzugsgebiet verloren. Zur hier beschriebenen Bodengroßlandschaft gehört nur der im westlichen Albuch zwischen Amstetten und Lonsee-Urspring gelegene trockengefallene Oberlauf des heutigen Lonetals (Längental). Von einem Nebenfluss der miozänen Urlone, der Ureyb, sind auf der Stubersheimer Alb südöstlich von Geislingen an der Steige Oberjuragerölle in gelbbrauner Lehmmatrix erhalten (Jüngere Juranagelfluh; Schall & Simon in Schall, 2002). Ähnliche Ablagerungen treten lokal auch südöstlich von Gerstetten auf.

Wie das Längental, sind auch die anderen im Plio-/Pleistozän gebildeten, auf die Brenz eingestellten engen Taleinschnitte des Albuchs aufgrund der Verkarstung heute Trockentäler (Stubental, Wental, Oberläufe des Hungerbrunnentals). Die im Talboden stehenden bizarren turmartigen Dolomitfelsen im oberen Wental, die bei der Taleintiefung aufgrund ihrer relativen Härte erhalten gebliebenen sind, gelten als geologische Besonderheit des Albuchs. Im Südwesten des Härtsfelds führen kurze enge Trockentalzüge zum Brenztal hinunter. Der weit größte Teil des Härtsfelds wird jedoch von ausgedehnten verzweigten flachen Trockentälern durchzogen, die alle ins Egautal münden und in ihren Unterläufen zeitweise Wasser führen. Das Egautal selbst ist erst ab Neresheim ständig wasserführend. Das Verbreitungsgebiet der Bunten Brekzie auf der Ostalb liegt ebenfalls größtenteils im Einzugsgebiet der Egau. Dort finden sich örtlich schwach schüttende Quellen sowie Wassergräben und kleine Bachläufe, die z. T. beim Übertritt in den verkarsteten Oberjura wieder versickern.

Ausgangsmaterial der Bodenbildung

Von hellen Kalksteinen bedeckte Ackerflächen und trockene Wacholderheiden mit steinreichen kargen und flachgründigen Böden sind für die Schwäbische Alb charakteristisch und auch in der Bodengroßlandschaft Albuch und Härtsfeld verbreitet. Sie bestimmen aber das Landschaftsbild weit weniger als auf der benachbarten Mittleren und Westlichen Alb. Der Grund dafür ist das ausgeglichenere Relief bzw. die geringere Zertalung und die große Verbreitung tertiärer und quartärer Deckschichten.

Die Ursache für das häufige Vorherrschen flachgründiger Böden auf Oberjura-Kalkstein ist die sehr langsam ablaufende Lösungsverwitterung. Ein zweiter Grund ist in der holozänen, vom Menschen ausgelösten Bodenerosion zu sehen. Bei der Lösung des Karbonatgesteins durch saures Sickerwasser bleibt als Rückstand der geringe nicht lösliche silikatische Anteil des Gesteins zurück. Es handelt sich dabei um einen meist gelblich braunen oder rötlich braunen, steinfreien Ton (Rückstandston), dessen Entstehung äußerst langsam vor sich geht. Man nimmt an, dass in der Hauptbildungszeit unserer Böden, in den letzten 10 000 Jahren, etwa 40 cm Kalkstein aufgelöst wurden, die einen Lösungsrückstand von nur wenigen cm hinterlassen haben. Allerdings ist auch anzunehmen, dass im Pleistozän physikalisch vorverwitterter Kalksteinschutt, in dem die Lösungsverwitterung deutlich schneller voranschritt, weit verbreitet war. Auch bei der Verwitterung von tonigem Kalkstein und Kalkmergelstein, der für die auf der Ostalb verbreitete Mergelstetten-Formation typisch ist, kann sich in einem kürzeren Zeitraum Feinboden bilden. Dennoch ist davon auszugehen, dass sehr mächtiger Rückstandston teilweise schon in den Warmzeiten des Pleistozäns entstanden ist und oft auch Paläobodenmaterial aus dem Tertiär enthält. Eine örtliche Beimengung von Bohnerzkonkretionen ist häufig ein Indiz für die Aufarbeitung von älterem Bodenmaterial aus Karstschlotten oder anderen Vorkommen (Bleich, 1994). In den Kaltzeiten des Pleistozäns wurde der Rückstandston vielfach solifluidal abgetragen und in Hohlformen und an Unterhängen akkumuliert. Dabei fand oft eine Vermischung mit Kalksteinschutt oder Lösslehm statt. Als Folge dieser Prozesse findet man den Rückstandston in größerer Mächtigkeit heute nur noch in erosionsgeschützten Reliefpositionen und als ein von jüngeren Sedimenten überdecktes Umlagerungsprodukt in Mulden und Trockentälern.

Für die Bodenbildung ist entscheidend, dass die Karbonatgesteine häufig von geringmächtigen lösslehmhaltigen Deckschichten aus dem jüngeren Pleistozän überlagert werden. Wenige dm mächtige, lösslehmhaltige Fließerden überdecken oft das Karbonatgestein bzw. den meist nur geringmächtigen Rückstandston der Karbonatgesteinsverwitterung. Die oberste Fließerde wird als Decklage bezeichnet (entspricht „Hauptlage“ nach KA6, AG Boden, 2024). Sie unterscheidet sich aufgrund ihrer äolischen Bestandteile durch einen deutlich höheren Schluffgehalt vom liegenden Rückstandston. Entsprechend der Auftautiefe während ihrer Bildung in der Jüngeren Tundrenzeit ist für die Decklage eine Mächtigkeit von 30–60 cm charakteristisch.

Die Decklage wurde auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen der Alb durch die Bodenerosion meist erheblich reduziert oder ist ihr vollständig zum Opfer gefallen. Oft sind nur noch Reste des schluffreichen Materials in den Pflughorizonten der Ackerböden enthalten. Selbst in den heute bewaldeten Bereichen ist die Decklage häufig erodiert oder nur noch als 10–30 cm mächtiger schluffhaltiger Oberboden nachzuweisen, was auf Bodenerosion infolge anthropogener Eingriffe in historischer Zeit zurückzuführen ist. Eine andere Erklärung für eine geringere Mächtigkeit der Decklage im Karbonatgesteins-Gebiet ist auch darin zu sehen, dass ursprünglich enthaltene Kalksteine weggelöst wurden, was einen Volumenverlust zur Folge hatte.

An manchen Stellen folgt unter der Decklage eine weitere lösslehmhaltige Fließerde, die Mittellage. Ihr Auftreten ist an Reliefpositionen gebunden, in denen sich während der pleistozänen Kaltzeiten Löss ablagern und erhalten konnte (ostexponierte Flachhänge, Verebnungen, Karstwannen usw.). Sie ist in der Regel dichter gelagert, durch Verlehmung und Lessivierung überprägt und mehr oder weniger stark mit Rückstandston vermischt. Wo diese Substrate über 10 dm mächtig sind und keine Fremdbeimengung zu erkennen ist, wurden sie als Lösslehm angesprochen. In größeren zusammenhängenden Flächen tritt dieser nur an der Grenze zu Bayern südöstlich von Dischingen und südlich von Heidenheim-Oggenhausen auf.

Der unter der Mittellage folgende, solifluidal umgelagerte, z. T. mit Kalksteinschutt vermischte Rückstandston der Karbonatgesteinsverwitterung wird als Basislage bezeichnet. Definitionsgemäß ist die Basislage frei von äolischen Bestandteilen. Wegen des hohen Alters des Rückstandstons, der vermutlich während mehrerer Kaltzeiten an der Oberfläche lag, sind in Kalksteinlandschaften wie der Schwäbischen Alb aber geringe Beimengungen von äolischen Bestandteilen in der Basislage nicht auszuschließen (vgl. Terhorst & Felix-Henningsen, 2010).

Auf verwittertem Mergel- und Kalkmergelstein des Oberjuras ist die Basislage als mehr oder weniger steinige graue Tonfließerde entwickelt, die aber wie die Residualtone meist nur geringe Mächtigkeiten von 2–10 dm aufweisen. Auch das im Osten der Bodengroßlandschaft große Flächen einnehmende Verwitterungsmaterial der Bunten Brekzie wurde im Periglazialklima oberflächennah solifluidal umgelagert. Hier dominieren ebenfalls tonreiche Basislagen, die oft noch von geringmächtigen lösslehmhaltigen Fließerden überlagert werden (Decklage oder Deck- und Mittellage).

Große Teile der Albhochfläche im Norden von Albuch und Härtsfeld werden von Feuerstein führenden Deckschichten eingenommen. Die oben beschriebenen tertiären Feuersteinlehme wurden im pleistozänen Periglazialklima solifluidal umgelagert (Basislage) und sind häufig von lösslehmhaltigen Fließerden bedeckt, in denen ebenfalls Feuersteine aufgearbeitet wurden. Wo diese Feuersteinschutt führenden Deck-/Mittellage-Abfolgen Mächtigkeiten von mehr als einem Meter erreichen, werden sie in der Geologischen Karte als Feuersteinschlufflehm ausgewiesen.

Auch an den Hängen des Albtraufs und der Albtäler ist das anstehende Juragestein überwiegend von mächtigen quartären Deckschichten verhüllt. Es handelt sich dort um einen groben Gesteinsschutt, der als Hangschutt bezeichnet wird. Gebildet wurde er v. a. im Pleistozän durch Frostverwitterung, Felsstürze, Steinschlag und Schuttrutschungen. Weitere Prozesse wie Solifluktion, Abschwemmungen und Muren brachten den Schutt bis in tiefere Hangpartien. An Mittel‑ und Unterhängen des Albanstiegs, die von Mergelsteinen des obersten Mitteljuras und des Unteren Oberjuras gebildet werden, sind mächtige, tonreiche, oft Kalksteinschutt führende Fließerden verbreitet (Basislage). Häufig werden sie von Hangschuttdecken unterschiedlichster Mächtigkeit überlagert. Kalksteinschutt führende, tonig-mergelige junge Rutschmassen treten als Ausgangsmaterial der Bodenbildung nur an wenigen Stellen in Erscheinung. Ihr Vorkommen beschränkt sich auf die nordwestlichen Traufhänge des Albuchs zwischen Geislingen an der Steige und Heubach-Lautern.

Ablagerungen aus Schwemmschutt finden sich oft in Form von Schwemmfächern an den Rändern des Kocher-/Brenz-Talzugs, im Längental bei Amstetten oder im Steinheimer Becken und Stubental bei Steinheim am Albuch. Oft wird der pleistozäne Schwemmschutt von geringmächtigen holozänen Abschwemmmassen überlagert. Hinzu kommen kleinflächige lokale Vorkommen von verschwemmtem Feuersteinschutt bei Steinheim-Irmannsweiler.

Seit dem Eingreifen des Menschen durch Rodungen und landwirtschaftliche Nutzung findet auf den Äckern der Albhochfläche Bodenerosion statt. Die erosionsanfälligen lösslehmhaltigen Oberböden sind vielerorts im Laufe der jahrhundertelangen Nutzung der Erosion zum Opfer gefallen. Besonders bei sommerlichen Starkregenereignissen oder während Tauperioden im Winter, wenn das Wasser nicht in dem gefrorenen Boden versickern kann, wird bevorzugt Bodenmaterial abgespült. Das abgeschwemmte humose, lehmige Bodenmaterial (holozäne Abschwemmmassen) findet sich heute in den zahlreichen Trockentalmulden, Karstwannen und Hangfußlagen als Kolluvium wieder.

In den Talsohlen der wenigen Bachtäler wurde erodiertes Bodenmaterial bei Überflutungen in Form von Auenlehm wieder sedimentiert. Er lagert meist über gröberem Flussschotter oder z. T. über verschwemmtem Kalktuffsand oder festem Kalktuff. In der Brenzaue und am Ziegelbach, im Kocher-/Brenz-Wasserscheidenbereich, finden sich anmoorige und mit Zwischenlagen aus Torf durchsetzte Auenlehme. In der Egauaue wird der Auenlehm verbreitet von Torf unterlagert. Als kleine Einzelfläche tritt dort auch ein flaches Niedermoor auf. Kleinflächige geringmächtige Torfauflagen finden sich ebenso über wasserstauendem Feuersteinlehm im Naturschutzgebiet Rauhe Wiese bei Bartholomä.

Landnutzung und Siedlungsgeschichte

Im Gegensatz zu anderen Mittelgebirgen gehört die Alb zum sogenannten Altsiedelland. Die gut zugängliche Hochflächenlandschaft wurde wegen der für den Ackerbau geeigneten Lehmböden und aufgrund von Rohstoffvorkommen trotz der Wasserarmut schon früh durch den Menschen genutzt. Zudem diente der quer über die Alb führende Kocher-/Brenz-Talzug seit langer Zeit als wichtiger Nord–Süd-Verkehrsweg.

Die Anwesenheit von Menschen auf der Ostalb wird durch die berühmten Funde von Kunstobjekten in den Albhöhlen bereits für die Mittlere Altsteinzeit vor rund 40 000 Jahren bezeugt. Eingriffe in die Landschaft in Form von Waldrodungen und ackerbaulicher Nutzung gab es aber frühestens im Neolithikum seit ca. 7 500 Jahren. Wobei hier zunächst die benachbarten Gebiete mit tiefgründigen Lehmböden im Nördlinger Ries, im Albvorland und auf der Flächenalb bevorzugt besiedelt wurden, bevor der Ackerbau dann auf die weniger fruchtbaren Kalksteinböden im Albuch und auf dem Härtsfeld ausgedehnt wurde.

Archäologische Funde und Bodendenkmale wie Grabhügel, Viereckschanzen, römische Gutshöfe und Kastelle belegen eine durchgehende Besiedlung auch in den nachfolgenden Epochen der Ur- und Frühgeschichte. Während der Hallstattzeit, als sich auf dem Ipf bei Bopfingen ein Fürstensitz befand, spielte besonders der Bohnerzabbau auf dem Härtsfeld eine wichtige Rolle. Möglicherweise wurden damals auch bereits Tone aus Urbrenz-Ablagerungen und Feuersteinlehm bei Aalen-Ebnat zu Töpferzwecken abgebaut (Gwinner et al., 1987; Hildebrand, 2016).

Die weitere Siedlungsentwicklung im Früh- und Hochmittelalter war kein ständiger Wachstumsprozess. Sie wurde von Phasen der Stagnation und Schrumpfung unterbrochen. Der Albuch und das nördliche Härtsfeld weisen im Landesvergleich eine starke Häufung von hauptsächlich spätmittelalterlichen Wüstungen auf (Grees, 1993).

Besonders die heute zu einem großen Teil bewaldeten ungünstigeren Böden auf Feuersteinlehm waren von einer dauerhaften Besiedlung ausgenommen. Sie waren aber im Mittelalter von vielen kleinen Weilern und Gehöften durchsetzt, auf die z. T. noch die Namen in der topographischen Karte hinweisen. Auch die im Wald erhaltenen, für die Alb typischen Hülben, die als Viehtränken und für die Wasserversorgung künstlich angelegt wurden, sowie alte Ackerbeete und Ackerraine belegen die früheren Ansiedlungen in den heutigen Waldgebieten (Grees, 1993).

Albuch und Härtsfeld gehören insgesamt heute zu den waldreichsten Regionen der Schwäbischen Alb. Ursprünglich sind Buchenwälder unterschiedlicher Zusammensetzung verbreitet, die nur an trocken-warmen Standorten von Eichen-Trockenwäldern und an bewegten Steinschutthängen von Linden-Ulmen-Ahorn-Wäldern abgelöst werden (Müller, 2007). Als weitere natürlich vorkommende Baumarten dürften auf trockenen Extremstandorten Waldkiefern und auf nährstoffarmen, z. T. staunassen Feuersteinlehmen Birken beigemischt gewesen sein (Smettan, 1993). Die weit verbreiteten Fichtenwälder sind eine Folge der Aufforstungen seit dem 19. Jh. Im Bereich saurer nährstoffarmer Böden auf Feuersteinlehm, wo sie ihre größte Verbreitung haben, sind sie jedoch durchaus standortsgerecht. Auf schweren Lehm- und Tonböden, v. a. auf Bunter Brekzie der Riesalb finden sich als natürliche Waldgesellschaften Eichen-Hainbuchen-Wälder (Müller, 1999).

In vorindustrieller Zeit war der Waldanteil auf der Ostalb sehr viel geringer. Der Großteil der Flächen wurde für den Ackerbau zur Selbstversorgung benötigt. Als Grünlandflächen spielten Schafweiden für die Wanderschäferei eine bedeutende Rolle. Erst in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts setzte mit der Industrialisierung und der sich ausbreitenden Textilindustrie ein Strukturwandel ein, in dessen Folge der Anteil der landwirtschaftlich genutzten Flächen stark zurückging (Mailänder et al., 2005). Die Wälder der Albhochfläche waren bis dahin durch die Waldweidenutzung sehr stark aufgelichtet, so dass zwischen Wald, Weide, Wiese und Acker oft fließende Übergänge bestanden. Erst nach Einführung der geregelten Forstwirtschaft sind wieder geschlossene Waldgebiete entstanden. Die ehemalige Waldweidenutzung und die früher ausgedehntere ackerbauliche Nutzung erklären das heutige Vorkommen erodierter Böden oder ehemaliger Ackerterrassen in den Wäldern auf der Albhochfläche. Neben dem Vieheintrieb hatten auch die Erzgräberei sowie v. a. die raubbauartigen Holzeinschläge für die Köhlereiwirtschaft ihren Anteil an der Zerstörung der Wälder. Das Brennmaterial wurde in großen Mengen für die in der Region ab dem 16. Jh. besonders intensiv betriebene Eisenverhüttung benötigt.

Landnutzung in der Bodengroßlandschaft Mittlere und Westliche Alb (generalisierte ATKIS-Daten des LGL Baden-Württemberg)

Schwerpunkte ackerbaulicher Nutzung sind heute große Gebiete im westlichen und südlichen Albuch sowie auf dem zentralen und südlichen Härtsfeld. Bevorzugt werden hierbei die mittel- und tiefgründigen Böden im Bereich der Senken, Trockentäler und Karstwannen. Fruchtbares Ackerland findet sich auch verbreitet auf lösslehmreichen Böden der Riesalb im Südosten der Bodengroßlandschaft. Bei den untergeordnet vorkommenden Grünlandbereichen handelt es sich oft um ortsnahe Mähwiesen und Weiden, Magerwiesen und Wacholderheiden auf flachgründigen, trockenen Standorten, Unterhanglagen am Albtrauf, oder um feuchte Standorte in den Talauen.

Klima

Die höchsten durchschnittlichen Jahresniederschläge mit 1100–1200 mm erhalten die hochgelegenen traufnahen Bereiche im nördlichen Albuch zwischen Lauterstein, Bartholomä und Oberkochen. Lokal, wie auf dem Stuifen oder am Steinbühl auf dem Kalten Feld, können auch Werte von 1250 mm erreicht werden. Auf dem Härtsfeld kommen die Höhen oberhalb von Aalen noch auf 1000–1100 mm, weiter im Osten bleiben sie im traufnahen Bereich unter 1000 mm. Nach Süden nehmen die jährlichen Niederschlagsmengen dann kontinuierlich auf 800–900 mm ab. Am stärksten wirkt sich dieser Leeeffekt im Südosten auf der Riesalb aus. Bei Dischingen, Ballmertshofen und Demmingen betragen die mittleren Jahresniederschläge z. T. weniger als 750 mm.

Mit einem stärkeren Unterschied zwischen heißen Sommern und kalten Wintern ist das Klima der Ostalb deutlich kontinentaler als der westliche Abschnitt der Schwäbischen Alb. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt auf dem größten Teil der Albhochfläche bei rund 8 °C. Im Osten, bei Neresheim und Dischingen, beträgt sie großflächig etwa 8,5 °C, ebenso an den unteren Traufhängen, im Steinheimer Becken und im Brenztal. Die wärmsten Gebiete mit Werten bis ca. 9 °C sind die Talräume bei Geislingen an der Steige, das Kochertal bei Unterkochen, das Egautal bei Dischingen sowie die Unterhanglagen bei Bopfingen.

Spätfrostgefahr besteht in größeren Karsthohlformen wie der Rauhen Wiese bei Bartholomä, die als Kaltluftsenken wirken. Auch das Steinheimer Becken und das Brenztal bei Heidenheim können im Winter von Temperaturinversionen, Nebel und fehlendem Luftaustausch betroffen sein (Gohl, 1999).

Die jährliche Klimatische Wasserbilanz beträgt im Norden des Albuchs und im äußersten Nordwesten des Härtsfelds +700 bis +800 mm und nimmt nach Süden und Osten auf +400 bis +500 mm ab. Auf der Riesalb östlich von Neresheim und bei Dischingen sind es noch +300 bis +400 mm. Bei Demmingen und Balmertshofen, an der Grenze zu Bayern, liegen die Werte bereits unter +300 mm. Die Werte für die Klimatische Wasserbilanz im Sommerhalbjahr zeigen ein ähnliches Verteilungsmuster. Von +300 bis +400 mm im nordwestlichen Albuch nehmen sie nach Osten und Süden auf +100 bis +200 mm ab. Im Brenztal und auf der Riesalb bei Dischingen sind es nur 0 bis +100 mm.

Die oben genannten Klimadaten sind den Datensätzen des Deutschen Wetterdienstes für den Zeitraum 1991–2020 entnommen:

- DWD Climate Data Center (CDC), Vieljähriges Mittel der Raster der Niederschlagshöhe für Deutschland 1991–2020, Version v1.0.

- DWD Climate Data Center (CDC), Vieljährige mittlere Raster der Lufttemperatur (2m) für Deutschland 1991–2020, Version v1.0.

Für die Angaben zur Klimatischen Wasserbilanz wurde die digitale Version des Wasser- und Bodenatlas Baden-Württemberg herangezogen (Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, 2012).

Zur bodenkundlichen Beschreibung der Bodengroßlandschaft:

Literatur

- (2024). Bodenkundliche Kartieranleitung, 6. Aufl. – Band1: Grundlagen, Kennwerte und Methoden; Band 2: Geländeaufnahme und Systematik. 6. komplett überarbeitete und erweiterte Auflage., 552 S., Hannover (Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Zusammenarbeit mit den Staatlichen Geologischen Diensten der Bundesrepublik Deutschland).

- (1994). Paläoböden der Schwäbischen Alb als Zeugen der Relief- und Klimaentwicklung?. – Zeitschrift für Geomorphologie, N. F. 38(1), S. 13–32.

- (1990). Bodenrelikte in Beziehung zu alten Klimaten und Landoberflächen der Schwäbischen Alb. – Tübinger Geographische Studien, 105, S. 123–160.

- (1990). Bohnerze und Quarzsande als Indikatoren paläogeographischer Verwitterungsprozesse und der Altreliefgenese östlich von Albstadt (Schwäbische Alb). – Kölner Geographische Arbeiten, 52, S. 1–209.

- (1993). Der nördliche Albuch – eine seit Jahrhunderten vom Menschen geprägte Kulturlandschaft – Interdisziplinäre Forschungen im Gebiet der Weiherwiesen. – Binder, H. (Hrsg.). Karstlandschaft Schwäbische Ostalb (Karst und Höhle, 1993), S. 345–362, München (Verband der deutschen Höhlen- und Karstforscher e. V.).

- (1961). Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 171 Göppingen. – Geographische Landesaufnahme 1 : 200 000. – Naturräumliche Gliederung Deutschlands, 54 S., Bad Godesberg (Bundesanstalt für Landeskunde und Raumforschung).

- (1977). Die Oberflächenformen der Schwäbischen Alb und ihres Vorlands. – Marburger Geographische Schriften, 72, S. 1–486.

- (1994). Erläuterungen zu Blatt 7126 Aalen. – 3. Aufl., Erl. Geol. Kt. 1 : 25 000 Baden-Württ., 248 S., 3 Taf., 7 Beil., Stuttgart (Geologisches Landesamt Baden-Württemberg).

- (1999). Klima. . Der Landkreis Heidenheim, 1, S. 81–88, Stuttgart (Thorbecke).

- (1993b). Zur Siedlungs- und Landschaftsentwicklung der Ostalb – Die Wüstungsvorgänge des ausgehenden Mittelalters und ihre Folgewirkungen. – Binder, H. (Hrsg.). Karstlandschaft Schwäbische Ostalb (Karst und Höhle, 1993), S. 363–378, München (Verband der deutschen Höhlen- und Karstforscher e. V.).

- (1987). Erläuterungen zu Blatt 7227 Neresheim-West. – Erl. Geol. Kt. 1 : 25 000 Baden-Württ., 136 S., 4 Taf., 2 Beil., Stuttgart (Geologisches Landesamt Baden-Württemberg).

- (2002). Der Steinheimer Meteoritenkrater. 160 S., München (Pfeil).

- (2011). Geologie und Landschaftsgeschichte der Ostalb (Exkursionen E1 am 28. und E2 am 30. April 2011). – Jahresberichte und Mitteilungen des Oberrheinischen Geologischen Vereins, N. F. 93, S. 285–301.

- (2016). Vor- und Frühgeschichte. – Pavel, K. (Hrsg.). Der Ostalbkreis, S. 216–237, Aalen, verfügbar unter https://www.ostalbkreis.de/sixcms/media.php/26/DerOstalbkreis-Vor-Fruehgeschichte-2016.pdf.

- (2002a). Erläuterungen zu Blatt 7126 Aalen. – Bodenkt. Baden-Württ. 1 : 25 000, 245 S., Freiburg i. Br. (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau).

- (2001). Tertiäre Bodenbildung am nördlichen Rand des südwestdeutschen Molassebeckens (Schwäbische Ostalb). – Hohenheimer Bodenkundliche Hefte, 60, S. 1–281, Stuttgart.

- (1991). Paläoböden auf der Schwäbischen Alb – Ein Beitrag zur Landschaftsgeschichte und zum Verständnis des heutigen Bodenmusters. – Diss. Inst. f. Geol. u. Paläont. Univ. Stuttgart, 134 S., Stuttgart.

- (2005). Kulturlandschaftswandel auf der östlichen Schwäbischen Alb seit Beginn des 19. Jahrhunderts: Ausmaß, Ursachen und Auswirkungen. – Die Erde, 135, S. 175–204.

- (1955). Handbuch der naturräumlichen Gliederung Deutschlands, 2. Lieferung. 121 S., Remagen (Bundesanstalt für Landeskunde).

- (2012). Wasser- und Bodenatlas Baden-Württemberg. 4. erw. Ausg., Karlsruhe.

- (1958). Feuersteinlehme und Streuschuttdecken in Ostwürttemberg. – Jahreshefte des Geologischen Landesamtes Baden-Württemberg, 3, S. 241–262.

- (1999). Vegetation. . Der Landkreis Heidenheim, 1, S. 97–103, Stuttgart (Thorbecke).

- (2007). Die Pflanzenwelt. – Wolf, R. & Kreh, U. (Hrsg.). Die Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Stuttgart, S. 63–98, Stuttgart (Thorbecke).

- (2004). Erläuterungen zu Blatt 7326 Heidenheim. – Erl. Geol. Kt. 1 : 25 000 Baden-Württ., 223 S., 3 Beil., Freiburg i. Br. (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg).

- (1995). Die Eisenerze und ihre Gewinnung im Bereich der östlichen und im Vorland der mittleren Schwäbischen Alb. – Landesdenkmalamt Baden-Württemberg (Hrsg.). Beiträge zur Eisenerzverhüttung auf der Schwäbischen Alb, S. 15–36, Stuttgart (Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg, 55).

- (1990). Die Flußgeschichte der Urbrenz und ihrer Hauptquellflüsse (Exkursion L am 21. April 1990). – Jahresberichte und Mitteilungen des Oberrheinischen Geologischen Vereins, N. F. 72, S. 209–225.

- (2002). Erläuterungen zu Blatt 7425 Lonsee. – Erl. Geol. Kt. 1 : 25 000 Baden-Württ., 125 S., 1 Beil., Freiburg i. Br. (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg).

- (2004). Die Mergelstetten-Formation, eine neue Gesteinseinheit im Oberjura der östlichen bis mittleren Schwäbischen Alb. – Jahresberichte und Mitteilungen des Oberrheinischen Geologischen Vereins, N. F. 86, S. 325–335.

- (2019). Der Südwesten im digitalen Geländemodell: wie LiDAR-Daten unsere Sicht auf die Welt verändern. 434 S., Neustadt an der Aisch (VDS Verlagsdruckerei Schmidt). [Sonderbände der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg e. V. / Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg, 4]

- (2010). Karten zur Landschaftsgeschichte in Baden-Württemberg. – LGRB-Informationen, 25, S. 47–66.

- (1993). Wie der Mensch die Pflanzendecke des Albuchs veränderte – Pollenanalytische Ergebnisse zum Einfluss des vor- und frühgeschichtlichen Menschen auf die Umwelt. – Binder, H. (Hrsg.). Karstlandschaft Schwäbische Ostalb (Karst und Höhle, 1993), S. 333–344, München (Verband der deutschen Höhlen- und Karstforscher e. V.).

- (2009). Rekonstruktion ehemaliger danubischer Landschaften und rheinische Abtragungsleistung im Zeitraum von einer Million Jahren – eine Modellierung und Berechnung am Beispiel von zwei süddeutschen Flusssystemen. Verfügbar unter http://dx.doi.org/10.18419/opus-3816.

- (2008). Rekonstruktion fossiler Talböden mit digitalen Höhenmodellen am Beispiel der Ur-Eyb. – Jahresberichte und Mitteilungen des Oberrheinischen Geologischen Vereins, 90, S. 57–71.

- (2010). Paläoböden in periglazialen Lagen der Mittelgebirge. – Blume, H.-P., Felix-Henningsen, P., Horn, R., Stahr, K. & Guggenberger, G. (Hrsg.). Handbuch der Bodenkunde, Kap. 4.5 Böden als landschafts- und nutzungsgeschichtliche Urkunden, Unterkap. 4.5.3 Paläoböden, 34. Erg. Lfg. 11/10, S. 1–9, Weinheim (Wiley-VCH).