Auf der vorwiegend aus Gesteinen des Muschelkalks aber auch anderen mesozoischen Festgesteinen aufgebauten, tektonisch stark zergliederten Dinkelbergscholle nehmen Böden der Rendzina/Terra fusca-Entwicklungsreihe auf Karbonatgestein großen Raum ein. Vor allem im Verbreitungsgebiet von Keupergesteinen kommen Böden der Pararendzina/Pelosol-Entwicklungsreihe hinzu. Braunerden auf Sandsteinen des Buntsandsteins und Perms nehmen nur wenig Fläche ein. Die Bodenvielfalt wird dort geringer, wo die hügelige Dinkelberghochfläche von Lösslehm bedeckt ist. Böden aus über 1 m mächtigem Lösslehm oder mächtigen lösslehmreichen Fließerden nehmen ca. 28 % der Bodenlandschaft Dinkelberg ein.

Böden im Verbreitungsgebiet von Gesteinen des Buntsandsteins und Perms

Nur im Nordosten des Dinkelbergs, bei Schopfheim und Hasel, sowie im Süden, bei Rheinfelden-Degerfelden sind die Böden bereichsweise in Fließerden und Schuttdecken aus Gesteinen des Buntsandsteins und des Perms entwickelt. In Scheitelbereichen und an schwach bis stark geneigten Hängen finden sich Braunerden aus mehr oder weniger steinigen sandig-lehmigen Substraten (Z65). Im oberen Profilabschnitt ist meist eine deutliche Lösslehmbeimengung festzustellen (Decklage). Das anstehende Gestein folgt häufig bereits in 3–9 dm Tiefe. Wo im Untergrund toniges Material auftritt, sind als Begleitböden zweischichtige Pelosol-Braunerden verbreitet.

Die Braunerden an den steileren Hängen (Z66) sind deutlich sandiger, skelettreicher und z. T. Blockschutt führend. Im Bereich mächtiger Hangschuttdecken sind sie teilweise tief entwickelt. Nicht selten, v. a. an südwestexponierten Hängen, ist in den Oberböden eine schwache Podsolierung festzustellen. Unterhalb von Quellaustritten können kleinflächig Hanggley-Braunerden vorkommen. Örtlich treten an diesen Hängen durch ehemaligen Sandsteinabbau und andere anthropogene Eingriffe stark gestörte Geländeoberflächen auf.

Böden im Muschelkalkgebiet

Auf den meist gewölbten Scheitellagen und an schwach bis mittel geneigten Hängen der hügeligen Dinkelberghochfläche steht oft Dolomitstein des Oberen Muschelkalks in Oberflächennähe an, der zu einem hellockerfarbenen schluffig-steinigen Verwitterungsmaterial zerfällt. Das schluffig-lehmige Substrat der obersten 2–3 dm der darauf entwickelten Böden ist oft steinärmer und teilweise entkalkt, was vermuten lässt, dass es sich dabei um den Rest einer lösslehmhaltigen Deckschicht (Decklage) handelt. Unter Wald ist bei diesen Böden unter dem humosen Ah-Horizont oft noch ein verbraunter Bv-Ah-Horizont entwickelt (Braunerde-Rendzina). Unter landwirtschaftlicher Nutzung wurde der schluffreiche, mehr oder weniger entkalkte und verbraunte Oberboden vollständig im Pflughorizont aufgearbeitet. Bei den entsprechenden Böden spricht man von einer Braunen Rendzina (Z52). Rendzinen aus Dolomitstein und örtlich aus Kalkstein sind nur als Begleitböden in stärker erodierten Bereichen verbreitet. In einigen bewaldeten Flachlagen sind dagegen flach entwickelte Braunerden erhalten (Z67). Wo dem Gesteinszersatz mächtigere lösslehmreiche Fließerden (Deck- über Mittellage) aufliegen, wurden mittel und mäßig tief entwickelte Parabraunerden auskartiert (Z69).

Auf schwach gewölbten Rücken, auf Verebnungen, an schwach geneigten Hängen sowie in Mulden und Sattellagen erfolgte auf Dolomit- und Kalkstein vielerorts eine weitergehende Bodenbildung zur Terra fusca. Der Rückstandston der Lösungsverwitterung ist z. T. solifluidal umgelagert, mehr oder weniger steinig und im unteren Bereich örtlich karbonathaltig. Die Entkalkungs- bzw. Entwicklungstiefe der Böden beträgt 2–6 dm. Es dominieren flach und mittel tief entwickelte Terrae fuscae und Braunerde-Terrae fuscae (Z76), wobei der Verbraunungshorizont in einem geringmächtigen Rest der Decklage entwickelt ist.

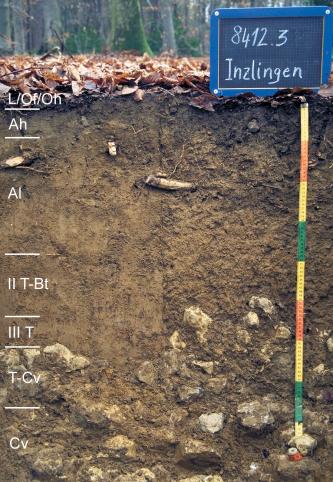

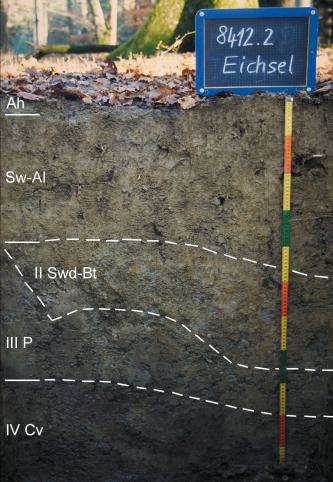

Wo sich der Rückstandston bilden und erhalten konnte, wurde im Pleistozän auch bevorzugt Löss sedimentiert. Daher ist das Terra-Material heute oft von Lösslehm oder mehr oder weniger mächtigen lösslehmreichen Fließerden (Deck- über Mittellage) bedeckt. Als Böden sind in diesen Deckschichten üblicherweise Parabraunerden entwickelt. Tritt der Rückstandston (T- oder Bt-T-Horizont) oberhalb 6 dm u. Fl. auf, spricht man von Terra fusca-Parabraunerden. Das Bodenmuster in der entsprechenden Kartiereinheit Z73 ist sehr inhomogen. Als Begleitböden treten auch Parabraunerden aus Lösslehm sowie Terrae fuscae mit fehlender Lösslehmdecke auf. Außerdem kann sich wegen der komplizierten geologischen Verhältnisse unter den lösslehmreichen Fließerden lokal auch Mergelverwitterungston des Keupers oder Juras befinden. Dieser kann im Gegensatz zum Rückstandston der Karbonatgesteinsverwitterung wasserstauend wirken, so dass punktuell auch Pseudogley-Parabraunerden auftreten können. Dasselbe gilt für Kartiereinheit Z71, in der Parabraunerden und pseudovergleyte Parabraunerden aus über 1 m mächtigem Lösslehm und lösslehmreichen Fließerden zusammengefasst wurden. Sie nehmen in flachen Scheitellagen und an schwach bis mittel geneigten Hängen v. a. auf dem östlichen Dinkelberg und im Südwesten große Flächen ein. Ein stellenweise vorkommender geringer Grusgehalt zeigt, dass der Lösslehm zumindest teilweise solifluidal umgelagert wurde.

Unter landwirtschaftlicher Nutzung wurden die erosionsanfälligen schluffreichen Oberböden der Parabraunerden und Braunerden teilweise abgetragen und in den zahlreichen Trockentalmulden wieder akkumuliert. Dort sind tiefe, teils kalkhaltige oder kalkfreie Kolluvien aus schluffreichen Substraten verbreitet (Z800).

Gesteine des Unteren und Mittleren Muschelkalks treten nur in Hangbereichen am Rand des Dinkelbergs bei Schopfheim, Rheinfelden-Degerfelden, ‑Herten und Inzlingen bodenbildend in Erscheinung. Vorherrschende Böden sind Pelosole und Braunerde-Pelosole, die sich in tonreichen Fließerden aus Mergelverwitterungsmaterial entwickelt haben (Z62). Wo über der Basislage noch eine geringmächtige lösslehmhaltige Deckschicht (Deck- und/oder Mittellage) erhalten ist, treten Pelosol-Parabraunerden auf (Z74). Die heute durch Grünland und Obstwiesen sowie früher häufig weinbaulich genutzten Hänge im Unteren und Mittleren Muschelkalk bei Inzlingen und Herten sind durch erodierte, meist schon an der Oberfläche kalkhaltige Böden gekennzeichnet (Pararendzina, Pararendzina-Pelosol, Rigosol-Pararendzina, Z57).

An den steilen Hängen der Dinkelbergtäler und am Südabhang des Dinkelbergs dominieren Rendzinen aus Karbonatgesteinsschutt (Z54, Z55). Insbesondere im Verbreitungsgebiet von KE Z55 ist häufig noch ein mehr oder weniger kalkfreier Rest der Decklage ausgebildet, so dass hier oft Rendzinen mit Übergängen zur Braunerde zu finden sind. Auf lössreichem Hangschutt am Unterhang können stellenweise auch Pararendzinen auftreten. In Steilhanglagen am Dinkelbergsüdrand, die durch alte Hangrutschungen und Bergsturzmassen geprägt sind, herrscht oftmals ein kleinräumiger Bodenwechsel. Neben Rendzinen unterschiedlicher Entwicklungstiefe aus Hangschutt oder Festgestein treten auch Lockersyroseme auf (Z54). Eine vegetationskundliche Besonderheit ist der dort ausgebildete, unter Naturschutz gestellte Buchswald von Grenzach. Hügin (1979) erstellte eine detaillierte Beschreibung des Gebietes, in der auch auf die bodenkundlichen Verhältnisse eingegangen wird.

Vor allem am Südrand des Dinkelbergs wurde in früherer Zeit auf großen Flächen Weinbau betrieben (Richter, 1979, S. 45), so dass im Verbreitungsgebiet der Kartiereinheiten Z54 und Z55 immer wieder auch Rendzina-Rigosole vorkommen. Flächen, die heute noch z. T. weinbaulich genutzt werden, wurden als eigene Kartiereinheit ausgewiesen (Z84). Da die Hänge bei Grenzach-Wyhlen früher auch durch Gips-, Kalkstein- und Lehmabbau stark anthropogen überprägt wurden (Richter, 1979, S. 45; Rieser, 1979, S. 82), muss in diesen Bereichen vielfach mit gestörten Bodenverhältnissen gerechnet werden.

Böden im Verbreitungsgebiet von Keupergesteinen

Aus dem Verwitterungsmaterial der im Keuper vorherrschenden Ton- und Mergelsteine haben sich in der letzten Kaltzeit auf dem Dinkelberg tonreiche Fließerden (Basislage) gebildet. Durch Entkalkung und Aufweichung entwickelten sich Pelosole (Z63). Als Folge des wiederholten Wechsels von Durchfeuchtung und Austrocknung und dem damit verbundenen Quellen und Schrumpfen des Tons hat sich ein typisches Bodengefüge mit groben Aggregaten gebildet. Wo sich über dem Ton noch ein geringmächtiger Rest der Decklage befindet, sind zweischichtige Braunerde-Pelosole verbreitet. In Scheitellagen und an Oberhängen sind die Fließerden oft geringmächtig und werden in 3–10 dm Tiefe bereits von Mergel-, Ton- und Dolomitgestein unterlagert.

-

Autobahnbaustelle östlich von Rheinfelden-Hagenbach mit schräggestellten Keuper und Unterjuraschichten

Ganz links stehen Kalksteine des Unterjuras an, auf denen in der Umgebung Terrae fuscae und Rendzinen entwickelt sind (Z77). Auf Ton- und Mergelsteinen des Keupers sind im anschließenden Waldgebiet v. a. Pelosole verbreitet (Z63).

Geologische Vielfalt am Dinkelberg – Autobahnbaustelle östlich von Hagenbach mit schräggestellten Keuper und Unterjuraschichten

Autobahnbaustelle östlich von Hagenbach mit schräggestellten Keuper und Unterjuraschichten

Ganz links stehen Kalksteine des Unterjuras an, auf denen in der Umgebung Terrae fuscae und Rendzinen entwickelt sind (Z77). Auf Ton- und Mergelsteinen des Keupers sind im anschließenden Waldgebiet v. a. Pelosole verbreitet (Z63).

In einigen Hangbereichen und exponierten Scheitellagen treten, meist unter Grünland oder Wald, wenig entwickelte, ab der Oberfläche karbonathaltige Böden mit schwacher Gefügebildung auf. Vorherrschende Bodentypen sind dort Pararendzinen und Pelosol-Pararendzinen (Z58). Ihr Ausgangssubstrat weist oft einen hohen Karbonat- und Skelettgehalt auf. Pararendzinen dominieren auch an den steilen Hängen schmaler Kerbtäler im Keupergebiet, die in KE Z59 abgegrenzt wurden. An den von jungen Rutschungen überprägten Steilhängen findet sich oft ein kleinräumiges Bodenmuster, in dem neben Pararendzinen und Pelosol-Pararendzinen aus Mergelsteinzersatz auch Rendzinen aus Muschelkalkschutt und Kolluvien aus abgeschwemmtem Bodenmaterial vorkommen.

Wegen ihres z. T. hohen Gehalts an Steinen und Blöcken aus Oberkeuper-Sandstein („Rhätsandstein“) wurden ca. 3 km nordöstlich von Inzlingen zwei Einzelvorkommen von Pelosol-Braunerden aus mehrschichtigen Keuperfließerden abgegrenzt (Z68).

Vor allem in der bewaldeten, flachhügeligen Landschaft des zentralen Dinkelberggrabens sind über den Keuperfließerden noch geringmächtige lösslehmhaltige Deckschichten verbreitet (Deck- und Mittellage). Typische Bodenprofile sind dort mehr oder weniger pseudovergleyte dreischichtige Pelosol-Parabraunerden (Z75). In abzugsträgen, flachen Scheitelbereichen und an gestreckten und konkaven Flachhängen wirken die dichtgelagerten, tonigen Fließerden aus Keupermaterial als Stauhorizonte. Die dort anzutreffenden Parabraunerde-Pseudogleye, Pelosol-Pseudogleye und Pseudogleye werden in den Kartiereinheiten Z790 und Z780 beschrieben.

Im Gegensatz zum trockenen, verkarsteten Muschelkalkgebiet finden sich im Keuperverbreitungsgebiet und in dessen Randbereichen des Öfteren Muldentäler mit Kolluvien, die deutlichen Grundwassereinfluss aufweisen (Kolluvium-Gley, Z830).

Böden im Verbreitungsgebiet von Unterjura- und Mitteljuragesteinen

Die Gesteine des Unter- und Mitteljuras sind flächenmäßig nur von geringer Bedeutung für die Bodenverhältnisse auf dem Dinkelberg. Auf dem nördlichen Dinkelberg finden sich zwischen Lörrach und Rheinfelden-Adelhausen mehrere Hügelrücken, deren Scheitelbereiche von Jura-Kalksteinen aufgebaut werden. Überwiegend sind dort flachgründige, steinige Böden verbreitet (Rendzina, Braunerde-Rendzina, Z53). Rendzinen aus Kalkstein-Hangschutt des Mitteljuras (Z56) bilden ein Einzelvorkommen am Schädelberg östlich von Lörrach. Nur in wenigen Bereichen war auf den Karbonatgesteinen eine weitergehende Bodenentwicklung zur flach bis mittel tief entwickelten Terra fusca und Braunerde-Terra fusca festzustellen (Z77). Wo tonreiche Fließerden und Mergelsteinzersatz des Unter- und Mitteljuras das Ausgangsmaterial bilden, sind Pelosole und Pararendzinen verbreitet (Z64, Z60).

Böden aus pleistozänen Terrassensedimenten

Auf dem Schindelberg bei Lörrach-Stetten sowie an 40–50 m über dem Wiesental gelegenen Flachhängen bei Schopfheim finden sich Reste pleistozäner Flussablagerungen der Wiese. Die dort verbreiteten Parabraunerden sind in oft schwach Kies führenden, lösslehmreichen Fließerden entwickelt (Z85). Im Untergrund folgen kiesig-sandige Terrassensedimente oder auch tonige Fließerden. Die am Dinkelbergsüdrand angelagerten Flussterrassen des Rheins werden in den Ausführungen zur Bodenlandschaft Hochrheintal beschrieben.

Böden aus Löss

Böden aus Löss nehmen nur wenig Fläche am Süd- und Westrand des Dinkelbergs ein. Nur auf einer Hangterrasse bei Wyhlen, auf einem Hügel an der Schweizer Grenze bei Lörrach-Stetten (Liehsen) sowie kleinflächig bei Rheinfelden-Karsau wurden Parabraunerden aus Löss erbohrt (Z72). Häufig sind die ursprünglichen Parabraunerden mehr oder weniger vollständig erodiert, so dass als dominierende Böden Pararendzinen verbreitet sind, die bereits an der Bodenoberfläche karbonathaltig sind (Z61). Ihr Hauptverbreitungsgebiet liegt an Hängen und in rundlichen Scheitelbereichen bei Grenzach-Wyhlen sowie bei Rheinfelden-Nollingen, ‑Beuggen und ‑Karsau.

Böden der Talauen

In den wenigen Talsohlen des Dinkelbergs, die ein mehr oder weniger kontinuierliches Fließgewässer aufweisen sind Braune Auenböden (Vegen) aus Auenlehm verbreitet (Z810). Unterhalb von 8 dm Tiefe sind häufig Oxidationsflecken feststellbar, die auf eine Vergleyung im Untergrund zurückzuführen sind. Bodenprofile mit stärkerem Grundwassereinfluss treten eher untergeordnet als Begleitböden auf. Auengleye als vorherrschende Bodentypen sind nur in der Bachaue des Holzmattenbachs nordöstlich von Inzlingen und örtlich in kleineren Abschnitten der anderen Bachtäler anzutreffen (Z820). In Abhängigkeit von den im Einzugsgebiet vorkommenden Böden können Bodenart und Karbonatgehalt der Auenböden in den Kartiereinheiten Z810 und Z820 stark schwanken.

-

Verkarstete Dinkelberghochfläche bei Wehr-Öflingen mit zahlreichen Karstsenken und Dolinen; rechts hinten das Wehratal bei Wehr

Vorherrschende Böden sind Terra fusca-Parabraunerden und Parabraunerden (Z73, Z71) aus Rückstandston der Karbonatgesteinsverwitterung und lösslehmreichen Deckschichten. In den Hohlformen finden sich Kolluvien (Z800).

Blick vom Dinkelberg nach Nordosten ins Wehratal zwischen Wehr und Öflingen

Die südöstliche Dinkelberghochfläche bei Öflingen, im Vordergrund, ist durch starke Verkarstung und zahlreiche abflusslose Hohlformen geprägt. Die dunklen Flecken im Grünland zeichnen aufgefüllte Dolinen nach. Das Wehratal bildet ungefähr die Grenze zur Bodengroßlandschaft Grundgebirgsschwarzwald. Einzelne, am gegenüberliegenden Unterhang vorkommende Schollen aus mesozoischem Gestein wurden noch der Bodenlandschaft Dinkelberg zugerechnet.

-

Eichener See auf dem nordöstlichen Dinkelberg zwischen Schopfheim und Wehr – Wenn nach stärkeren Niederschlägen oder nach der Schneeschmelze der Karstwasserspiegel ansteigt, ist die längliche Karsthohlform eine Zeit lang von einem kleinen See erfüllt.

Eichener See auf dem nordöstlichen Dinkelberg zwischen Schopfheim und Wehr – Wenn nach stärkeren Niederschlägen oder nach der Schneeschmelze der Karstwasserspiegel ansteigt, ist die längliche Karsthohlform eine Zeit lang von einem kleinen See erfüllt.

-

Hügelige, verkarstete Muschelkalk-Hochfläche auf dem Dinkelberg beim Hohen Flum südlich von Schopfheim – Hinten blickt man über das Wehratal hinweg zum Hotzenwald

In flacheren Lagen sind Böden aus lösslehmreichen Deckschichten und Rückstandston der Karbonatgesteinsverwitterung verbreitet (Terra fusca-Parabraunerde, Z73), in Mulden Kolluvien aus Abschwemmmassen (Z800). In stärker geneigten und gewölbten Bereichen (rechts) dominieren dagegen Rendzinen und Braunerde-Rendzinen (Z55).

Hügelige, verkarstete Muschelkalk-Hochfläche auf dem Dinkelberg beim Hohen Flum südlich von Schopfheim – Hinten blickt man über das Wehratal hinweg zum Hotzenwald

In flacheren Lagen sind Böden aus lösslehmreichen Deckschichten und Rückstandston der Karbonatgesteinsverwitterung verbreitet (Terra fusca-Parabraunerde, Z73), in Mulden Kolluvien aus Abschwemmmassen (Z800). In stärker geneigten und gewölbten Bereichen (rechts) dominieren dagegen Rendzinen und Braunerde-Rendzinen (Z55).

-

Typisches Landschaftsbild auf der hügeligen Dinkelberg-Hochfläche mit einem Wechsel von Äckern, Grünland, Obstwiesen und Wald

Als Böden sind auf dem flachen Rücken östlich von Rheinfelden-Minseln Terrae fuscae aus der Karbonatgesteinsverwitterung des Oberen Muschelkalks verbreitet (Z76).

Typisches Landschaftsbild auf der hügeligen Dinkelberg-Hochfläche mit einem Wechsel von Äckern, Grünland, Obstwiesen und Wald

Als Böden sind auf dem flachen Rücken östlich von Rheinfelden-Minseln Terrae fuscae aus der Karbonatgesteinsverwitterung des Oberen Muschelkalks verbreitet (Z76).

-

Höchste Lagen des Dinkelbergs beim Hohen Flum (536 m ü. NHN) südlich von Schopfheim. Der Blick geht nach Osten zum Südschwarzwald (Hotzenwald).

Die überwiegend aus Karbonatgestein des Muschelkalks bestehende Dinkelbergscholle ist in weiten Bereichen landwirtschaftlich genutzt. Sie ist dem hier über 500 m höher gelegenen, meist bewaldeten, aus Kristallingestein bestehenden, Südschwarzwald vorgelagert.

Höchste Lagen des Dinkelbergs beim Hohen Flum (536 m ü. NHN) südlich von Schopfheim. Der Blick geht nach Osten zum Südschwarzwald (Hotzenwald).

Die überwiegend aus Karbonatgestein des Muschelkalks bestehende Dinkelbergscholle ist in weiten Bereichen landwirtschaftlich genutzt. Sie ist dem hier über 500 m höher gelegenen, meist bewaldeten, aus Kristallingestein bestehenden, Südschwarzwald vorgelagert.

-

Trockentalmulde auf dem Dinkelberg östlich von Rheinfelden-Minseln mit tiefem Kolluvium (Z800)

Trockentalmulde auf dem Dinkelberg östlich von Rheinfelden-Minseln mit tiefem Kolluvium (Z800)

-

Blick vom Dinkelberg bei Öflingen über das Hochrheintal hinweg zum Möhliner Feld (CH) – An der Baustelle im Vordergrund sind rote und graue Mergelsteine des Keupers zu erkennen. Der nicht im Bild zu sehende Talboden des Hochrheins ist in diesem Bereich sehr schmal. Die Niederterrasse auf Schweizer Seite sowie der Anstieg zu den rißzeitlichen Glazialablagerungen des Möhliner Felds sind bewaldet. Hinter dem agrarisch genutzten Möhliner Feld folgen bewaldete Hänge des Schweizer Juras.

Weiterführende Links zum Thema

Literatur

- (1979). Die Wälder im Naturschutzgebiet Buchswald bei Grenzach. Eine pflanzensoziologische, bodenkundliche Untersuchung. . Der Buchswald bei Grenzach (Grenzacher Horn), S. 147–199, Karlsruhe (Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs, 9).

- (1979). Geschichtlicher Überblick. . Der Buchswald bei Grenzach (Grenzacher Horn), S. 35–46, Karlsruhe (Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs, 9).

- (1979). Geologie, Morphologie und Hydrologie des Buchswaldes bei Grenzach. . Der Buchswald bei Grenzach (Grenzacher Horn), S. 53–85, Karlsruhe (Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs, 9).