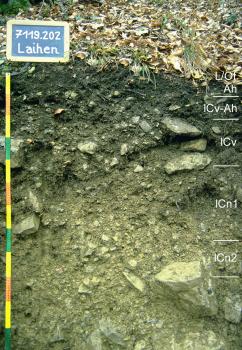

Die Böden der steilen Talhänge des Muschelkalkgebiets wurden hauptsächlich in Kartiereinheit (KE) g9 zusammengefasst. Es handelt sich dabei vorwiegend um flachgründige, steinige Böden (Rendzina) aus Kalkstein-Hangschutt. In den obersten Hangbereichen, wo der Hangschutt fehlt, sind sie auf anstehendem Karbonatgestein des Oberen Muschelkalks entwickelt. Wo noch Reste der feinerdereichen, kalkarmen bis kalkfreien Decklage vorhanden sind, gehören Braune Rendzinen und Braunerde-Rendzinen zur Bodengesellschaft dazu. Im Unterhangbereich sind vereinzelt Pararendzinen zu finden, die in Fließerden aus Material des Unteren und Mittleren Muschelkalks entwickelt sind. Rohböden (Syroseme) und sehr flach entwickelte Rendzinen treten gelegentlich im Bereich von Felsbildungen und Schutthalden an den Oberhängen auf. Wo diese, wie am oberen Neckar und im Eyachtal, größere Areale einnehmen, wurden sie in KE g7 zusammengefasst.

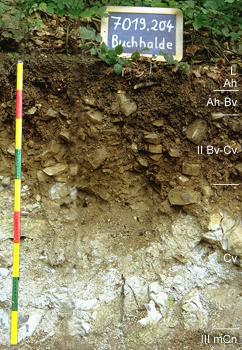

Das Dominieren flach entwickelter kalkhaltiger Böden und das häufige Fehlen der Decklage sind Hinweise auf Bodenerosion zu Zeiten früherer Entwaldung der Talhänge. So ist z. B. für die Gegend um Sulz am Neckar und Glatt belegt, dass dort vom Mittelalter bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts Weinbau betrieben wurde (Königliches statistisch-topographisches Bureau, 1863, S. 110; Sebald, 1966, S. 34). Andererseits ist auffällig, dass viele nord‑ und ostexponierte Hänge vermutlich immer bewaldet waren. Die Hangschuttdecken sind dort weniger erodiert und besitzen noch eine geringmächtige lösslehmhaltige Deckschicht (Decklage, entspr. Hauptlage in Ad‑hoc‑AG Boden, 2005a, S. 180 f.). Vorherrschende Böden sind Braunerde-Rendzinen und sogar Braunerden mit entkalkten Oberböden (g10).

An weniger steilen Mittel‑ und Unterhängen, wie v. a. im Neckartal zwischen Horb-Mühlen und Rottenburg am Neckar treten immer wieder auch Pararendzinen aus feinerdereichem Hangschutt und Fließerden auf (g14). Das Material besteht dort aus einem Gemisch aus Löss und Kalksteinschutt. In einigen Hangabschnitten der Täler und am Muschelkalk-Stufenrand tritt geringmächtiger Hangschutt v. a. aus Material des Mittleren und Unteren Muschelkalks und anstehender Dolomit‑ und Mergelstein bodenbildend in Erscheinung. Vorherrschende Böden sind Rendzinen (g8). Auch an z. T. landwirtschaftlich genutzten, mittel bis stark geneigten Unterhängen und auf Hangverflachungen im Niveau des Unteren und Mittleren Muschelkalks geht der Steingehalt mancherorts zugunsten von lehmig-tonigem Feinmaterial zurück. Leitbodentyp ist auch dort eher die Pararendzina (g20). Wo der Hangschutt aus dem Oberen Muschelkalk so gut wie ganz aussetzt und an mittel bis stark geneigten Unterhängen das umgelagerte lehmig-tonige Verwitterungsmaterial des Unteren und Mittleren Muschelkalks für die Bodenbildung bestimmend ist, wurde in der Bodenkarte die KE g17 ausgewiesen. Es kommen dort Pararendzinen mit Übergängen zum Pelosol vor, wie sie in der Bodenlandschaft „Hügelland im Unteren und Mittleren Muschelkalk“ beschrieben werden.

Aus dem verkarsteten Oberen Muschelkalk stammendes kalkreiches Grundwasser tritt stellenweise im Bereich undurchlässiger Schichten im Unteren und Mittleren Muschelkalk an Mittel‑ und Unterhängen oder in den Tiefenbereichen kleiner Tälchen wieder zu Tage. Stellenweise bilden auch die Röttone an der Muschelkalk-Buntsandstein-Grenze den Quellhorizont. An mehreren Stellen, wie z. B. im Glatttal zwischen Glatten und Sulz-Glatt, haben sich Kalktuffpolster gebildet, die die Hänge lückenhaft und in stark schwankender Mächtigkeit bedecken. Entsprechend kleinräumig wechseln die Bodenverhältnisse. Es dominieren Rendzinen aus Kalktuff mit Übergängen zum Hanggley und Kalkquellengley (g12, g96). Stellenweise sind diese Bereiche auch stark anthropogen gestört, da die festen Kalktuffe früher begehrte Bausteine waren und vielerorts abgebaut wurden. Lockerer Kalktuff wurde unter anderem als Bausand verwendet.

Weinbauliche Nutzung findet an den Muschelkalkhängen nur noch sehr kleinflächig bei Rottenburg am Neckar und in Nebentälern der Enz statt. Tief umgegrabene Böden (Rigosole) aus z. T. lehmigem und lösshaltigem Kalksteinschutt weisen aber vielerorts noch auf die früher ausgedehntere Weinbaunutzung hin (g9b, g14b).

Literatur

- (2005a). Bodenkundliche Kartieranleitung. 5. Aufl., 438 S., Hannover.

- (1863). Beschreibung des Oberamts Sulz. 276 S., Stuttgart.

- (1966). Erläuterungen zur vegetationskundlichen Karte 1 : 25 000 Blatt 7617 Sulz. 107 S. (Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart).