Aufschlüsse sind zumeist künstlich angelegte „Fenster“ in die Erdgeschichte. Steinbrüche, Gips-, Kies-, Sand-, Lehm- und Tongruben sowie Straßen- oder Wegböschungen erlauben Einblicke in den geologischen Untergrund.

Während Aufschlüsse in Festgesteinen (Steinbrüche, Felsböschungen) oft über Jahrzehnte erhalten bleiben, neigen viele andere Abbaustellen zu rascher Veränderung durch Zuwachsen oder Verschüttung der Aufschlusswände. Es ist deshalb wichtig, die Objekte von wissenschaftlicher Bedeutung auf Grundlage einer Erhebung und Bewertung durch die Fachbehörde auszuweisen.

Vor dem Besuch von Abbaustellen sind Betretungsrechte und Hinweise auf mögliche Gefahren zu klären bzw. zu beachten.

-

Aufgelassener Steinbruch im Biesenbachtal südöstlich von Blumberg

An der Oberkante des Steinbruchs ist die Auflagerung des Tertiärs auf Gesteinen der Wohlgeschichtete-Kalke-Formation (früher Weißjura beta) aufgeschlossen. Die stärker geklüfteten Oberjura-Kalke wittern unter den Tertiärkalken (Obere Meeresmolasse) etwas zurück. Diese enthalten massenhaft Conchilienbruch und Steinkerne. Die Kalkgerölle entstammen dem Jura.

Aufgelassener Steinbruch im Biesenbachtal südöstlich von Blumberg

An der Oberkante des Steinbruchs ist die Auflagerung des Tertiärs auf Gesteinen der Wohlgeschichtete-Kalke-Formation (früher Weißjura beta) aufgeschlossen. Die stärker geklüfteten Oberjura-Kalke wittern unter den Tertiärkalken (Obere Meeresmolasse) etwas zurück. Diese enthalten massenhaft Conchilienbruch und Steinkerne. Die Kalkgerölle entstammen dem Jura.

-

Kiesgrube in rißzeitlichem Schotter bei Hohentengen am Hochrhein – nach oben schließen die Kiese mit einer rötlichbraunen Bodenbildung ab.

In der aufgelassenen Kiesgrube im Gewann Engrist ca. 900 m nördlich von Hohentengen wurden Kiese des Älteren Riß abgebaut. Diese Kiese werden im Hangenden von einer wechselnden Abfolge von Geschiebemergel und Schotter überlagert.

Kiesgrube in rißzeitlichem Schotter bei Hohentengen am Hochrhein – nach oben schließen die Kiese mit einer rötlichbraunen Bodenbildung ab.

In der aufgelassenen Kiesgrube im Gewann Engrist ca. 900 m nördlich von Hohentengen wurden Kiese des Älteren Riß abgebaut. Diese Kiese werden im Hangenden von einer wechselnden Abfolge von Geschiebemergel und Schotter überlagert.

-

Arkosen und Sandsteine der Weitenau-Formation (Rotliegend-Sedimente) bei Rheinfelden-Degerfelden

Straßenböschung nördlich der Straßenkreuzung Degerfelden am Südfuß des Eichbergs (Dinkelberg).

Arkosen und Sandsteine der Weitenau-Formation (Rotliegend-Sedimente) bei Rheinfelden-Degerfelden

Straßenböschung nördlich der Straßenkreuzung Degerfelden am Südfuß des Eichbergs (Dinkelberg).

-

Hauptsandstein im Unterkeuper (Erfurt-Formation, Lettenkeuper) bei Leonberg – An der B 295 am Ortseingang von Leonberg nach Ditzingen befindet sich in einer Rechtskurve eine N-exponierte Straßenböschung (beiderseits der Treppe zur Annette-Kolb-Straße), in der die Engelberg-Störung innerhalb des Fildergrabensystems aufgeschlossen ist. Zu sehen ist in der Erfurt-Formation (Lettenkeuper) eine mit 25°–30° nach Südwesten einfallende schmale Scholle im Hauptsandstein, die im Nordosten an die Region des Grenzdolomits stößt. Das südwestliche Einfallen der Scholle hat seine Ursache in einer Schichtenschleppung infolge des Absinkens an einem Parallelsprung der Hauptverwerfung.

Engelbergstörung im Unterkeuper an der B 295 bei Leonberg

An der B 295 am Ortseingang von Leonberg nach Ditzingen befindet sich in einer Rechtskurve eine N-exponierte Straßenböschung (beiderseits der Treppe zur Annette-Kolb-Straße), in der die Engelberg-Störung innerhalb des Fildergrabensystems aufgeschlossen ist. Zu sehen ist in der Erfurt-Formation (Lettenkeuper) eine mit 25°–30° nach Südwesten einfallende schmale Scholle im Hauptsandstein, die im Nordosten an die Region des Grenzdolomits stößt. Das südwestliche Einfallen der Scholle hat seine Ursache in einer Schichtenschleppung infolge des Absinkens an einem Parallelsprung der Hauptverwerfung.

-

Aufgelassener Steinbruch im Unteren Muschelkalk nördlich des Kirstetter Hofs am Nordhang des Welschbergs (Obrigheim)

Der Aufschluss zeigt Kalksteine des Unteren Muschelkalks (Jena-Formation), die von den Orbicularisschichten der Karlstadt-Formation (Mittlerer Muschelkalk) überlagert werden.

Aufgelassener Steinbruch im Unteren Muschelkalk nördlich des Kirstetter Hofs am Nordhang des Welschbergs (Obrigheim)

Der Aufschluss zeigt Kalksteine des Unteren Muschelkalks (Jena-Formation), die von den Orbicularisschichten der Karlstadt-Formation (Mittlerer Muschelkalk) überlagert werden.

-

Mergelgrube am Teufelsberg ostnordöstlich von Sachsenheim-Hohenhaslach

Es handelt sich um eine der größten Mergelgruben im Landkreis Ludwigsburg mit gut erhaltenem Aufschlussprofil (Wandhöhe ca. 16 m). Aufgeschlossen sind Obere Bunte Mergel der Mainhardt-Formation (Mittelkeuper). Die Schichten weisen in etwa halber Höhe einen Farbwechsel von überwiegend rotbraunen zu überwiegend grauen Tönen auf und fallen flach in nördliche Richtung ein.

Mergelgrube am Teufelsberg ostnordöstlich von Sachsenheim-Hohenhaslach

Es handelt sich um eine der größten Mergelgruben im Landkreis Ludwigsburg mit gut erhaltenem Aufschlussprofil (Wandhöhe ca. 16 m). Aufgeschlossen sind Obere Bunte Mergel der Mainhardt-Formation (Mittelkeuper). Die Schichten weisen in etwa halber Höhe einen Farbwechsel von überwiegend rotbraunen zu überwiegend grauen Tönen auf und fallen flach in nördliche Richtung ein.

-

Straßenböschung zwischen Schöntal-Winzenhofen und -Marlach im Unteren Muschelkalk

Straßenböschung zwischen Schöntal-Winzenhofen und -Marlach im Unteren Muschelkalk

-

Aufgelassener Steinbruch im Hauptrogenstein bei Kandern-Egerten

Dieser Steinbruch in der Hauptrogenstein-Formation (früher Braunjura epsilon) hat als Besonderheit im nördlichen Teil eine senkrechte Wand, die beinahe ganz glatt ist. Sie wird als ehemalige Hohlraumwand gedeutet; undeutlich sind noch fossile Karstwassermarken erhalten. Vor dem Steinbruch steht noch ein alter Kalkofen.

Aufgelassener Steinbruch im Hauptrogenstein bei Kandern-Egerten

Dieser Steinbruch in der Hauptrogenstein-Formation (früher Braunjura epsilon) hat als Besonderheit im nördlichen Teil eine senkrechte Wand, die beinahe ganz glatt ist. Sie wird als ehemalige Hohlraumwand gedeutet; undeutlich sind noch fossile Karstwassermarken erhalten. Vor dem Steinbruch steht noch ein alter Kalkofen.

-

Aufschluss in der Elsässer Molasse am Läufelbergrain bei Efringen-Kirchen-Egringen

Am Läufelberg nördlich oberhalb von Fischingen ist ein hohes Profil der oligozänen Elsässer Molasse aufgeschlossen. Die abwechslungsreiche Schichtung besteht hauptsächlich aus feingeschichteteten Kalksteinen, glimmerreichen Molassesanden und zwischengeschalteten, bis 70 cm mächtigen konkretionären Bänken. Die auffällige Morphologie das Läufelbergrains legt die Vermutung nahe, dass es sich um ein altes Hochufer des Rheins handelt.

Aufschluss in der Elsässer Molasse am Läufelbergrain bei Efringen-Kirchen-Egringen

Am Läufelberg nördlich oberhalb von Fischingen ist ein hohes Profil der oligozänen Elsässer Molasse aufgeschlossen. Die abwechslungsreiche Schichtung besteht hauptsächlich aus feingeschichteteten Kalksteinen, glimmerreichen Molassesanden und zwischengeschalteten, bis 70 cm mächtigen konkretionären Bänken. Die auffällige Morphologie das Läufelbergrains legt die Vermutung nahe, dass es sich um ein altes Hochufer des Rheins handelt.

-

Aufgelassene Kiesgrube in fluvioglazialem Schotter nördlich der Straße Ravensburg–Wangen

An der Bundesstraße B 32 von Ravensburg nach Wangen im Allgäu befindet sich bei der Ortschaft Knollengraben südöstlich von Ravensburg eine größere Kiesgrube, die inzwischen allerdings zugunsten einer südlich oberhalb gelegenen Grube aufgelassen wurde. Abgebaut wurden hier bis 40 m fluvioglaziale Schotter eines Schmelzwasserstroms, der nach Rückschmelzen eines früheren Gletscherstadiums der Riß- und Würm-Eiszeit große Mengen Kiese und Schotter absetzte, die später teilweise zu Nagelfluh verfestigt wurden. Mit einem erneuten Vorstoß der würmzeitlichen Gletscher wurden diese Schotter überfahren und von Moränensediment überdeckt, wie an den oberen Kieswänden noch gut zu sehen ist. Vorsicht Steinschlag!

Aufgelassene Kiesgrube in fluvioglazialem Schotter nördlich der Straße Ravensburg–Wangen

An der Bundesstraße B 32 von Ravensburg nach Wangen im Allgäu befindet sich bei der Ortschaft Knollengraben südöstlich von Ravensburg eine größere Kiesgrube, die inzwischen allerdings zugunsten einer südlich oberhalb gelegenen Grube aufgelassen wurde. Abgebaut wurden hier bis 40 m fluvioglaziale Schotter eines Schmelzwasserstroms, der nach Rückschmelzen eines früheren Gletscherstadiums der Riß- und Würm-Eiszeit große Mengen Kiese und Schotter absetzte, die später teilweise zu Nagelfluh verfestigt wurden. Mit einem erneuten Vorstoß der würmzeitlichen Gletscher wurden diese Schotter überfahren und von Moränensediment überdeckt, wie an den oberen Kieswänden noch gut zu sehen ist. Vorsicht Steinschlag!

-

Katharinenfelsen und Gletschermühle nordwestlich von Überlingen – bis zu 100 m hohe, steil abfallende Felswände in der Oberen Meeresmolasse (Heidenlöcherschichten)

Felswand in der Oberen Meeresmolasse bei Überlingen (Heidenlöcherschichten)

Katharinenfelsen und Gletschermühle nordwestlich von Überlingen – bis zu 100 m hohe, steil abfallende Felswände in der Oberen Meeresmolasse (Heidenlöcherschichten)

-

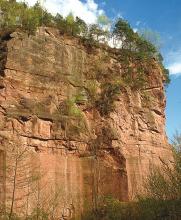

Steinbruch im Mittleren Buntsandstein bei Teningen-Heimbach in der Emmendinger Vorbergzone

Steinbruch im Mittleren Buntsandstein bei Teningen-Heimbach in der Emmendinger Vorbergzone

Steinbruch im Mittleren Buntsandstein bei Teningen-Heimbach in der Emmendinger Vorbergzone – Nordöstlich von Heimbach sind im Wald alte Steinbrüche mit bis zu 40 m hohen Wänden aufgelassen worden, in denen Bausteine gewonnen wurden. Es handelt sich im unteren Bereich um Sandsteine des Badischen Bausandsteins im Mittleren Buntsandstein, nach oben folgen massige Bänke der unteren Geröllsandstein-Formation des Mittleren Buntsandstein.

Steinbruch im Mittleren Buntsandstein bei Teningen-Heimbach in der Emmendinger Vorbergzone

Nordöstlich von Heimbach sind im Wald alte Steinbrüche mit bis zu 40 m hohen Wänden aufgelassen worden, in denen Bausteine gewonnen wurden. Es handelt sich im unteren Bereich um Sandsteine des Badischen Bausandsteins im Mittleren Buntsandstein, nach oben folgen massige Bänke der unteren Geröllsandstein-Formation des Mittleren Buntsandstein.

Mittlerer Buntsandstein (sm): Steinbruch nordöstlich Heimbach/Emmendingen

-

Lössaufschluss in Heilbronn-Böckingen westlich des Wasserturms

Die ehemalige Lehmgrube und Ziegelei im westlichen Ortsbereich von Heilbronn-Böckingen ist heute zum Parkgelände umgestaltet. Ein Teil der 8–10 m hohen Abbauwände blieb erhalten. Das Lössprofil im Bild geht auf die Lössaufwehung während der beiden letzten Eiszeiten (Riß und Würm) zurück. Dazwischen liegt auf halber Höhe ein rotbraun gefärbter fossiler Boden (Parabraunerde), der sich im Verlauf der Bodenbildung der letzten Warmzeit (Eem) entwickelte.

Lössaufschluss in Heilbronn-Böckingen westlich des Wasserturms

Die ehemalige Lehmgrube und Ziegelei im westlichen Ortsbereich von Heilbronn-Böckingen ist heute zum Parkgelände umgestaltet. Ein Teil der 8–10 m hohen Abbauwände blieb erhalten. Das Lössprofil im Bild geht auf die Lössaufwehung während der beiden letzten Eiszeiten (Riß und Würm) zurück. Dazwischen liegt auf halber Höhe ein rotbraun gefärbter Bt-Horizont einer Parabraunerde, der sich im Verlauf der Bodenbildung der letzten Warmzeit (Eem) entwickelte.

Lehmgrube/Ziegelei westlich vom Böckinger Wasserturm

Die ehemalige Tongrube im westlichen Ortsbereich von Böckingen ist heute in den Stadtpark integriert. Mehrere der 8-10 m hohen Wände der Ton-/Lehmgrube blieben erhalten und wurden mit einer Erläuterungstafel versehen. Aufgeschlossen ist ein Löss- und Deckschichtenprofil, das mindestens auf zwei Eiszeiten (Riß und Würm) zurückgeht. Durch die Wand zieht sich auf halber Höhe ein rotbraun gefärbtes Band, der Rest einer Bodenbildung (Parabraunerde, Paläoboden), die in der Warmzeit zwischen den beiden Kaltzeiten entstanden ist und während der letzten (jüngsten Eiszeit, Würm-Eiszeit) durch neue Lössanwehungen begraben wurde.