Übersicht, Bezeichnung und Verbreitung

Kalksteine aus dem Muschelkalk Südwestdeutschlands sind seit vielen Jahrhunderten wertvolle und geschätzte Bau- und Ornamentsteine. Eingesetzt werden sie für die Errichtung von Profan- und Sakralbauten, für Außen- und Innenplatten und ‑beläge sowie für Grabsteine, Denkmale und Skulpturen. Für diese hochwertigen Einsatzgebiete finden fast ausschließlich Schill- und Partikelkalksteine Verwendung, die in verschiedenen stratigraphischen Niveaus des Muschelkalks, überwiegend im Oberen Muschelkalk, vorkommen. Diese Kalksteine besitzen ein dichtgepacktes, komponentengestütztes Gefüge sowie eine gute Zementation des ehemaligen Porenraums; demzufolge weisen sie hohe Druckfestigkeiten auf. Sie sind sehr widerstandsfähig und für die o. g. Zwecke sehr gut einsetzbar.

Der Begriff „Muschelkalk“ geht auf den im thüringischen Rudolstadt wirkenden Arzt und Geognosten G. C. Füchsel (1722–1773) zurück. Bei seiner 1761 vorgenommenen Gruppierung der paläozoischen und triassischen Gesteine des südöstlichen Thüringer Beckens und seines Randes in 14 Haupteinheiten hielt er den Muschelkalk als oberste Einheit aus („Muschelkalch, das oberste Kalchgebirge“; Füchsel, 1761). Die Untergliederung des Muschelkalks in drei lithologisch unterschiedliche Abschnitte (= Formationen) beschrieb erstmalig Alberti (1834). Im Auftrag der württembergischen Regierung war Alberti (1795–1878) seit 1818 als Salinendirektor und ‑inspektor für die Erschließung und wirtschaftliche Nutzung des Steinsalzlagers des Mittleren Muschelkalks im Gebiet Heilbronn (Saline Friedrichshall) und die gleichnamigen Salinen Wilhelmshall bei Schwenningen und bei Rottenmünster verantwortlich. Für die erfolgreiche Erkundung und Erschließung des Salzlagers musste er sich intensiv mit der Gesteinsfolge des Muschelkalks befassen, den er vom Liegenden zum Hangenden in

- die Gruppe des Wellenkalks (= Unterer Muschelkalk, Anm. d. Verf.),

- die Anhydrit-Gruppe (= Mittlerer Muschelkalk mit dem Steinsalzlager, Anm. d. Verf.) und

- den Kalkstein von Friedrichshall (= Oberer Muschelkalk) untergliedert.

Diese Bezeichnungen waren in Württemberg lange Zeit gebräuchlich. Die heute allgemein gültigen Formationsnamen Unterer, Mittlerer und Oberer Muschelkalk führte Seebach (1862) bei seinen Untersuchungen in der Trias Thüringens ein (In Thüringen hatte zwar schon E. E. Schmid 1846 einen Unteren und Oberen Muschelkalk unterschieden, die Grenze lag aber innerhalb des heutigen Unteren Muschelkalks (Mitt. E. Nitsch)).

Verbreitung: Gesteine des Muschelkalks sind in Baden-Württemberg in Oberflächennähe auf einer Fläche von über 3500 km2 verbreitet (Auswertung der digitalisierten geologischen Karten des LGRB mittels geographischem Informationssystem). Der Ausstrich des Muschelkalks erstreckt sich vom Dinkelberg im Südwesten entlang des Schwarzwalds bis in die Hohenloher-Haller-Ebene sowie das Bau- und Tauberland im Nordosten Baden-Württembergs. Die früher oder aktuell bedeutsamen Werksteinvarietäten des Muschelkalks Südwestdeutschlands kommen fast alle in Nordostwürttemberg und Mainfranken vor. Damals lag dieses Gebiet im Randbereich des Meeres zum östlich folgenden Vindelizisch-Böhmischen Massiv, einer großen Insel. Die Schill- und Partikelkalksteine wurden hier auf flachmarinen, dem Festland vorgelagerten Barren und Untiefen akkumuliert.

Die Mehrzahl der bauwürdigen Gesteine und Lager tritt im Oberen Muschelkalk auf: Crailsheimer Muschelkalk (Trochitenkalk-Formation), Kirchberger Muschelkalk, Bölgentaler Muschelkalk und Lobenhausener Muschelkalk (Meißner-Formation); Krensheimer bzw. Kirchheimer Muschelkalk (Quaderkalk-Formation; fränkische Quaderkalkfazies). Nahe der Basis des Mittleren Muschelkalks ist im Raum Hardheim–Bretzingen–Höpfingen das Lager des Hardheimer Muschelkalks ausgebildet, eines Komponentenkalksteins mit wechselndem Anteil an Schill und Ooiden. Im obersten Abschnitt des Unteren Muschelkalks des Tauber- und Baulands waren die heute nicht mehr für die Werksteingewinnung genutzten Bereiche der Unteren und Oberen Schaumkalkbank von örtlicher Bedeutung. Ebenfalls nur von historischem Belang ist die Nutzung zweier oolithischer Kalksteine im Oberen Muschelkalk: Der Marbach-Oolith (Trochitenkalk-Formation; „Rogenstein“; Alberti, 1834) im Gebiet Donaueschingen–Villingen-Schwenningen und der Döggingen-Oolith („Elbenstein“; Metz, 1980) im Gebiet Donaueschingen–Löffingen–Stühlingen.

Neben diesen bekannten Handelsvarietäten wird in vielen der Abbaustellen im Oberen Muschelkalk in Baden-Württemberg, in denen die Kalksteine ganz überwiegend für die Herstellung von gebrochenen Körnungen abgebaut werden, als beibrechendes Produkt sog. Blockware erzeugt. Dies sind Mauersteine, Mauerblöcke, Platten und Pflastersteine unterschiedlichster Abmessung, die fast vollständig für den GaLa-Bau Verwendung finden. Bei einigen Firmen ist diese Blockware fester Bestandteil der Produktpalette, bei anderen wird sie nur auf Anfrage bereitgestellt. Bei Bedarf kann bei unterschiedlichen Anbietern Kontakt aufgenommen werden. Aus den Kalksteinen des Unteren Muschelkalks wird nach derzeitigem (Stand 2013) Kenntnisstand des LGRB in den baden-württembergischen Abbaustellen keine Blockware hergestellt.

Geologisches Alter, Entstehung, Gesteinsfazies

Alter: Der Muschelkalk ist die mittlere lithostratigraphische Einheit der Germanischen Trias. Chronostratigraphisch beinhaltet er den größten Teil des Anisiums und den unteren Teil des Ladiniums und umfasst die Zeitspanne von ca. 243 bis 235 Mio. Jahren. Der Untere Muschelkalk (etwa 243 bis 240 Mio. Jahre) und der Obere Muschelkalk (ca. 238 bis 235 Mio. Jahre) dauerten etwa gleich lang, während der Mittlere Muschelkalk (ca. 240 bis 238 Mio. Jahre) eine deutlich kürzere Zeitspanne umfasst.

Entstehung: Die Sedimente des Muschelkalks wurden bei aridem Klima in einem flachen tropischen Randmeer (Epikontinentalmeer) des Tethys-Ozeans abgelagert, das während des weltweiten Meeresspiegelanstiegs in der Mitteltrias (Vail et al., 1977) das Germanische Becken überflutete. Die maximalen Wassertiefen betrugen vermutlich 30–100 m (Simon, 2003a). Die als Werksteine genutzten Komponentenkalksteine (vorwiegende Bestandteile: Schalenbruchstücke von Muscheln und Brachiopoden sowie Ooide) wurden im flachen und bewegten Wasser abgelagert (Tiefe weniger als 10 m). Im Südosten trennte die Insel des Vindelizisch-Böhmischen Massivs (Vindelizisches Festland) dieses Flachmeer vom Tethys-Meer; Verbindungen zum Weltmeer bestanden über Meeresengen im Bereich der heutigen Karpaten sowie über die Burgundische Pforte (Geyer et al., 2011).

Im Muschelkalk sind zwei übergeordnete Meeresvorstoß-Meeresrückzugs-Zyklen entwickelt (Aigner & Bachmann, 1992; Simon et al., 1992). Der erste Zyklus umfasst den Meeresspiegelanstieg im Unteren Muschelkalk mit den Flachwasserkalksteinen der Wellenkalkfazies und den Meeresrückzug im Mittleren Muschelkalk, wo die Steinsalzablagerungen das Maximum des Meeresrückzugs darstellen. Danach steigt der Meeresspiegel wieder an, und im Oberen Muschelkalk stellen sich erneut flachmarine Verhältnisse ein. Der Meeresboden war stark in Schwellen und Senken gegliedert. Auf den Schwellen wurden Oolithe und Schillkalke abgelagert, wogegen in den Becken stärker tonige Gesteine entstanden. Ab dem mittleren Oberen Muschelkalk sank der Meerspiegel erneut und das Meer zog sich in den Raum der heutigen Alpen zurück. Mit dem nach Süden gerichteten Rückzug des Meeres drangen von Norden aus dem heutigen Skandinavien die terrestrischen Sedimente des Unterkeupers in das verlandende Germanische Becken vor.

-

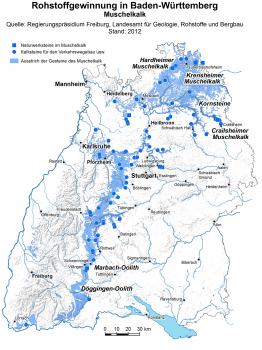

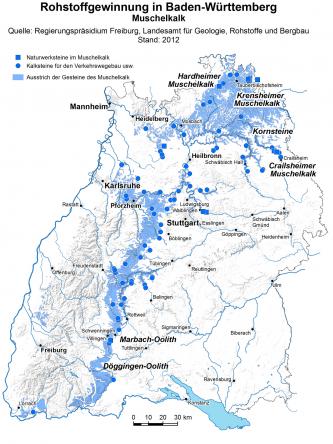

Ausstrich des Muschelkalks in Baden-Württemberg mit Lage der in Betrieb befindlichen Abbaustellen (Stand 02/2013) mit Angabe der prominenten aktuell (Fettdruck) und früher genutzten Werksteinvarietäten.

Ausstrich des Muschelkalks in Baden-Württemberg mit Lage der in Betrieb befindlichen Abbaustellen (Stand 02/2013) mit Angabe der prominenten aktuell (Fettdruck) und früher genutzten Werksteinvarietäten.

-

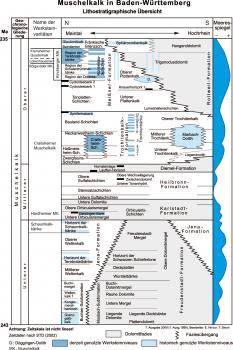

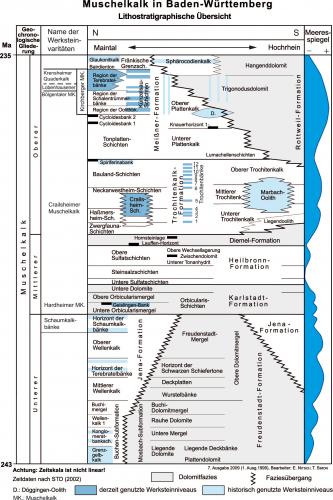

Lithostratigraphische Übersicht für den Muschelkalk in Baden-Württemberg mit Kennzeichnung der früher und heute genutzten Werksteinhorizonte (mit Benennung der aktuellen Handelsvarietäten). Kurve der Meeresspiegelschwankungen von E. Nitsch (Stand 2013).

Lithostratigraphische Übersicht für den Muschelkalk in Baden-Württemberg mit Kennzeichnung der früher und heute genutzten Werksteinhorizonte (mit Benennung der aktuellen Handelsvarietäten). Kurve der Meeresspiegelschwankungen von E. Nitsch (Stand 2013).

-

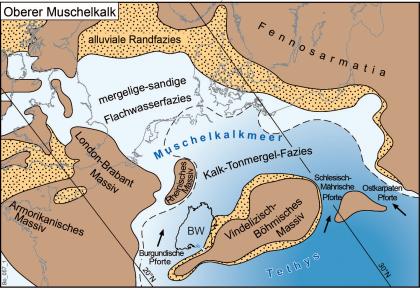

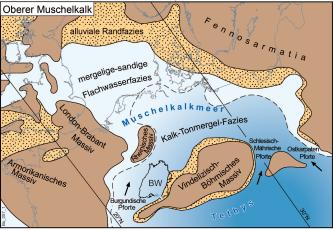

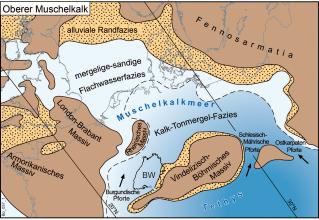

Verteilung von Land und Meer im höheren Oberen Muschelkalk in Mitteleuropa (nach: Geyer et al., 2011, mit geringfügigen Ergänzungen, BW = Baden-Württemberg).

Verteilung von Land und Meer im höheren Oberen Muschelkalk in Mitteleuropa (nach: Geyer et al., 2011, mit geringfügigen Ergänzungen, BW = Baden-Württemberg).

-

Kuppel- bis wulstförmige Bakterienlaminite, sog. Stromatolithe, am Top des Hardheimer Muschelkalks im früheren Steinbruch am Wurmberg (RG 6322-303) unmittelbar südsüdöstlich von Hardheim. Sie entstanden in einem flachmarinen Ablagerungsraum.

Kuppel- bis wulstförmige Bakterienlaminite, sog. Stromatolithe, am Top des Hardheimer Muschelkalks im früheren Steinbruch am Wurmberg (RG 6322-303) unmittelbar südsüdöstlich von Hardheim. Sie entstanden in einem flachmarinen Ablagerungsraum.

-

Schillkalkstein aus dem oberen Teil des Hardheimer Muschelkalks im Steinbruch Bretzingen (RG 6422-7). Die auf der Schichtfläche liegenden Kalksteingerölle (G) entstanden bei starker, den Grund berührender Wasserbewegung (Stürme?), bei der bereits verfestigter Kalkschlamm wieder erodiert und umgelagert wurde.

Schillkalkstein aus dem oberen Teil des Hardheimer Muschelkalks im Steinbruch Bretzingen (RG 6422-7). Die auf der Schichtfläche liegenden Kalksteingerölle (G) entstanden bei starker, den Grund berührender Wasserbewegung (Stürme?), bei der bereits verfestigter Kalkschlamm wieder erodiert und umgelagert wurde.

-

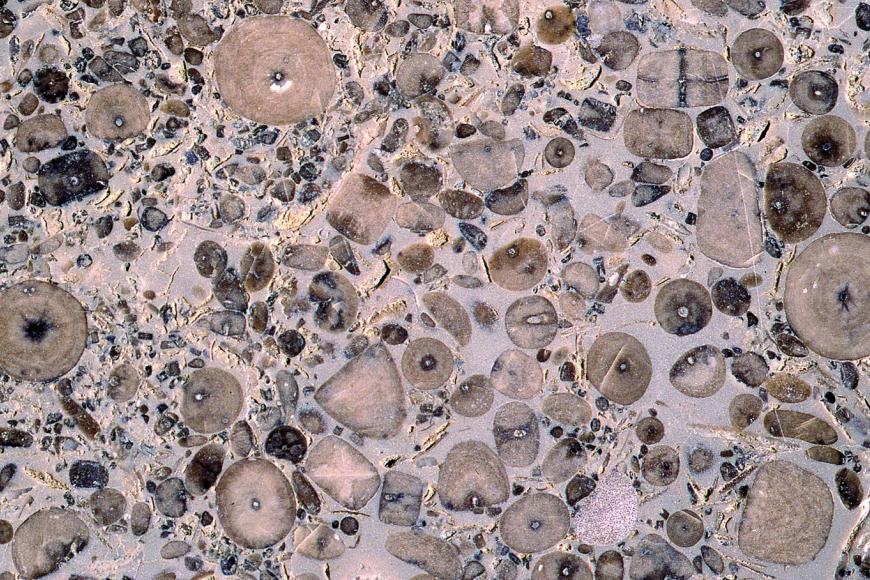

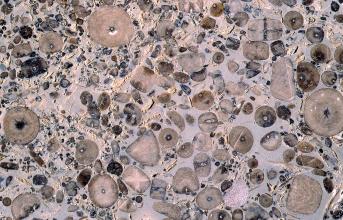

Oolithischer Kalkstein aus dem unteren Teil des Hardheimer Muschelkalks im Steinbruch Bretzingen (RG 6422-7). Diese Kalksteine entstanden in einem flachmarinen Ablagerungsraum mit nur wenigen Metern Wassertiefe und ständiger Wasserbewegung.

Oolithischer Kalkstein aus dem unteren Teil des Hardheimer Muschelkalks im Steinbruch Bretzingen (RG 6422-7). Diese Kalksteine entstanden in einem flachmarinen Ablagerungsraum mit nur wenigen Metern Wassertiefe und ständiger Wasserbewegung.

-

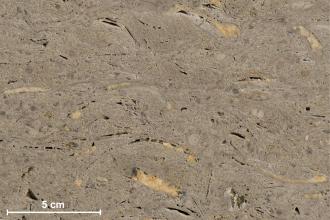

Dichtgepackter, ziemlich homogener Schillkalkstein aus dem oberen Teil des Hardheimer Muschelkalks im Steinbruch Bretzingen (RG 6422-7).

Dichtgepackter, ziemlich homogener Schillkalkstein aus dem oberen Teil des Hardheimer Muschelkalks im Steinbruch Bretzingen (RG 6422-7).

-

Kirche St. Alban in Hardheim. Das Bruchsteinmauerwerk besteht vorwiegend aus grauem Hardheimer Muschelkalk, der vermutlich überwiegend oder ganz aus den Steinbrüchen am Wurmberg stammt. Die Grundmauern, Fenster- und Türgewände und Strebepfeiler bestehen aus rotem Mainsandstein (Oberer Buntsandstein), der nördlich von Hardheim früher in zahlreichen Steinbrüchen abgebaut wurde und auch heute noch in Abbau steht.

Kirche St. Alban in Hardheim. Das Bruchsteinmauerwerk besteht vorwiegend aus grauem Hardheimer Muschelkalk, der vermutlich überwiegend oder ganz aus den Steinbrüchen am Wurmberg stammt. Die Grundmauern, Fenster- und Türgewände und Strebepfeiler bestehen aus rotem Mainsandstein (Oberer Buntsandstein), der nördlich von Hardheim früher in zahlreichen Steinbrüchen abgebaut wurde und auch heute noch in Abbau steht.

-

Typische Ausbildung des Crailsheimer Muschelkalks als dicht gepackter Crinoidenschillkalkstein aus dem Steinbruch Satteldorf-Neidenfels (RG 6826-3), oberes Lager, Varietät Crailsheimer Muschelkalk kalzitgelb; Bildbreite = 6 cm).

Typische Ausbildung des Crailsheimer Muschelkalks als dicht gepackter Crinoidenschillkalkstein aus dem Steinbruch Satteldorf-Neidenfels (RG 6826-3), oberes Lager, Varietät Crailsheimer Muschelkalk kalzitgelb; Bildbreite = 6 cm).

-

Varietäten des Crailsheimer Muschelkalks: Varietät Crailsheimer Muschelkalk kalzitgelb, oberes Lager in Stbr. Satteldorf-Neidenfels (RG 6826‑3, Schichtung parallel zur unteren Bildkante).

Varietäten des Crailsheimer Muschelkalks: Varietät Crailsheimer Muschelkalk kalzitgelb, oberes Lager in Stbr. Satteldorf-Neidenfels (RG 6826‑3, Schichtung parallel zur unteren Bildkante).

-

Varietäten des Crailsheimer Muschelkalks: Varietät Crailsheimer Muschelkalk jagstblau, unteres Lager in Stbr. Satteldorf-Neidenfels (RG 6826‑3, Schichtung senkrecht zur unteren Bildkante).

Varietäten des Crailsheimer Muschelkalks: Varietät Crailsheimer Muschelkalk jagstblau, unteres Lager in Stbr. Satteldorf-Neidenfels (RG 6826‑3, Schichtung senkrecht zur unteren Bildkante).

-

Steinbruch Satteldorf-Neidenfels (RG 6826-3), Ostteil: Die beiden Werksteinlager des Crailsheimer Muschelkalks in den Oberen und Unteren Encrinusbänken der Crailsheim-Schichten der Trochitenkalk-Formation (Maßstab = 3 m, aus: Bock & Werner, 2005).

Steinbruch Satteldorf-Neidenfels (RG 6826-3), Ostteil: Die beiden Werksteinlager des Crailsheimer Muschelkalk in den Oberen und Unteren Encrinusbänken der Crailsheim-Schichten der Trochitenkalk-Formation (Maßstab = 3 m, aus: Bock & Werner, 2005).

-

Steinbruch Satteldorf-Neidenfels (RG 6826-3), Westteil: Oberes, ca. 2,80 m mächtiges Lager des Crailsheimer Muschelkalks mit den Formationen I, II und IIIa nach der firmeninternen Gliederung. Der Bereich mit den beiden dünnen dunklen Mergelsteinfugen ist eine Ablösefläche. Aus der Formation I werden Platten aller Art produziert. Die zusammenhängenden Formationen II und IIIa liefern große Werksteinblöcke (Foto 2010).

Steinbruch Satteldorf-Neidenfels (RG 6826-3), Westteil: Oberes, ca. 2,80 m mächtiges Lager des Crailsheimer Muschelkalks mit den Formationen I, II und IIIa nach der firmeninternen Gliederung. Der Bereich mit den beiden dünnen dunklen Mergelsteinfugen ist eine Ablösefläche. Aus der Formation I werden Platten aller Art produziert. Die zusammenhängenden Formationen II und IIIa liefern große Werksteinblöcke (Foto 2010).

-

Steinbruch Satteldorf-Neidenfels (RG 6826-3), Ostteil: Abbau im unteren Lager des Crailsheimer Muschelkalks. Die Gewinnung der Rohblöcke erfolgt durch randlich perforierendes Bohren (hinten), sanftes Sprengen mit Schwarzpulver und Ablösen mit dem Radlader (vorne, Foto 2004).

Steinbruch Satteldorf-Neidenfels (RG 6826-3), Ostteil: Abbau im unteren Lager des Crailsheimer Muschelkalks. Die Gewinnung der Rohblöcke erfolgt durch randlich perforierendes Bohren (hinten), sanftes Sprengen mit Schwarzpulver und Ablösen mit dem Radlader (vorne, Foto 2004).

-

Steinbruch Satteldorf-Neidenfels (RG 6826-3), Blick auf die Südwand: Aufgeschlossen sind an der Basis der mittleren Sohle die früher auch als sog. „Bildhauerstein“ genutzte Spiriferinabank (SB) am Top der Trochitenkalk-Formation und der darüber folgende untere Teil der Tonplattenschichten (Maßstab = 3 m, Foto 2004).

Steinbruch Satteldorf-Neidenfels (RG 6826-3), Blick auf die Südwand: Aufgeschlossen sind an der Basis der mittleren Sohle die früher auch als sog. „Bildhauerstein“ genutzte Spiriferinabank (SB) am Top der Trochitenkalk-Formation und der darüber folgende untere Teil der Tonplattenschichten (Maßstab = 3 m, Foto 2004).

-

Musterplatte für den Bölgentaler Muschelkalk: Schichtung senkrecht zur unteren Bildkante, dicht gepackter, z. T. etwas poröser, grauer Schillkalkstein

Musterplatte für den Bölgentaler Muschelkalk: Schichtung senkrecht zur unteren Bildkante, dicht gepackter, z. T. etwas poröser, grauer Schillkalkstein

-

Musterplatte für den Lobenhausener Muschelkalk: Schichtung parallel zur unteren Bildkante, dicht gepackter, z. T. etwas poröser, grauer Schillkalkstein

Musterplatte für den Lobenhausener Muschelkalk: Schichtung parallel zur unteren Bildkante, dicht gepackter, z. T. etwas poröser, grauer Schillkalkstein

-

Steinbruch Kirchberg a. d. Jagst (RG 6725-1): Abbauwand in den Künzelsau-Schichten des Oberen Muschelkalks (Wandhöhe knapp 30 m). Die Folge besteht aus einem Wechsel von meist dünn- bis mittelbankigen feinkörnigen Kalksteinen, oft mittel- bis dickbankigen, z. T. auch massigen Schillkalksteinen und plattigen Tonmergelsteinen. Für die Werksteinverarbeitung geeignete Schillkalksteinblöcke werden nach dem Sprengen aus dem Haufwerk herausgesucht.

Steinbruch Kirchberg a. d. Jagst (RG 6725-1): Abbauwand in den Künzelsau-Schichten des Oberen Muschelkalks (Wandhöhe knapp 30 m). Die Folge besteht aus einem Wechsel von meist dünn- bis mittelbankigen feinkörnigen Kalksteinen, oft mittel- bis dickbankigen, z. T. auch massigen Schillkalksteinen und plattigen Tonmergelsteinen. Für die Werksteinverarbeitung geeignete Schillkalksteinblöcke werden nach dem Sprengen aus dem Haufwerk herausgesucht.

-

Steinbruch Bölgental (RG 6826-8): Ca. 0,6 m mächtiges Werksteinlager (B) des „Bölgentaler Muschelkalks“.

Steinbruch Bölgental (RG 6826-8): Ca. 0,6 m mächtiges Werksteinlager (B) des „Bölgentaler Muschelkalks“.

-

Verwendungsbeispiel für den Bölgentaler Muschelkalk: Fassadenplatten aus Bölgentaler Muschelkalk am Bundesministerium der Finanzen, Berlin.

Verwendungsbeispiel für den Bölgentaler Muschelkalk: Fassadenplatten aus Bölgentaler Muschelkalk am Bundesministerium der Finanzen, Berlin.

-

Krensheimer Quaderkalk: Mittel- und dickbankige, z. T. massige, weitständig geklüftete, großdimensional schräggeschichtete Schillkalksteine im Steinbruch Grünsfeld-Krensheim (RG 6324-12, Maßstab = 3 m).

Krensheimer Quaderkalk: Mittel- und dickbankige, z. T. massige, weitständig geklüftete, großdimensional schräggeschichtete Schillkalksteine im Steinbruch Grünsfeld-Krensheim (RG 6324-12, Maßstab = 3 m).

-

Krensheimer Quaderkalk: Detail der für den Krensheimer Quaderkalk charakteristischen Schrägschichtung im Steinbruch Grünsfeld-Krensheim (RG 6324-18). Die gegenläufige Schrägschichtung in der Bildmitte deutet auf Gezeitenströmungen hin.

Krensheimer Quaderkalk: Detail der für den Krensheimer Quaderkalk charakteristischen Schrägschichtung im Steinbruch Grünsfeld-Krensheim (RG 6324-18). Die gegenläufige Schrägschichtung in der Bildmitte deutet auf Gezeitenströmungen hin.

-

Krensheimer Quaderkalk: Dichtgepackter Brachiopodenschill aus Coenothyris sp. mit oft vollständig erhaltenen Klappen

Krensheimer Quaderkalk: Dichtgepackter Brachiopodenschill aus Coenothyris sp. mit oft vollständig erhaltenen Klappen

-

Krensheimer Quaderkalk: Typische Ausbildung des Krensheimer Quaderkalks als dicht gepackter Bruchschillkalkstein; Hauptkomponenten sind Muschel- und Brachiopodenschalen (Herkunft: Steinbruch Krensheim Saubrunnen, RG 6324-11, Bildbreite = 6 cm).

Krensheimer Quaderkalk: Typische Ausbildung des Krensheimer Quaderkalks als dicht gepackter Bruchschillkalkstein; Hauptkomponenten sind Muschel- und Brachiopodenschalen (Herkunft: Steinbruch Krensheim Saubrunnen, RG 6324-11, Bildbreite = 6 cm).

-

Beispiel für die Verwendung des Krensheimer Quaderkalks: Die 1180–1210 erbaute St. Achatius-Kapelle in Grünsfeldhausen

Beispiel für die Verwendung des Krensheimer Quaderkalks: Die 1180–1210 erbaute St. Achatius-Kapelle in Grünsfeldhausen

-

Beispiel für die Verwendung des Krensheimer Quaderkalks: Neubau des evangelischen Gemeindehauses in Grünsfeld (2002)

Beispiel für die Verwendung des Krensheimer Quaderkalks: Neubau des evangelischen Gemeindehauses in Grünsfeld (2002)

-

Beispiel für die Verwendung des Krensheimer Quaderkalks: Fassadenplatten am Gebäude der pädagogischen Steinmetz- und Bildhauerwerkstatt in Grünsfeld (2009, Bildhöhe ca. 1,45 m).

Beispiel für die Verwendung des Krensheimer Quaderkalks: Fassadenplatten am Gebäude der pädagogischen Steinmetz- und Bildhauerwerkstatt in Grünsfeld (2009, Bildhöhe ca. 1,45 m).

-

Katholische Stadtkirche in Bräunlingen (1881–1889). Das gelblich graue Bruchsteinmauerwerk besteht aus Marbach-Oolith, der vollständig aus einem Steinbruch ca. zwei km südwestlich von Bräunlingen stammt. Sockel, Strebepfeiler, Fensterbögen und Gesimsfriesen bestehen aus Buntsandstein.

Katholische Stadtkirche in Bräunlingen (1881–1889). Das gelblich graue Bruchsteinmauerwerk besteht aus Marbach-Oolith, der vollständig aus einem Steinbruch ca. zwei km südwestlich von Bräunlingen stammt. Sockel, Strebepfeiler, Fensterbögen und Gesimsfriesen bestehen aus Buntsandstein.

-

Dickbankiger, ca. 2,5 m mächtiger Döggingen-Oolith des Oberen Muschelkalks in einem Aufschluss bei der Wutachmühle.

Döggingen-Oolith des Oberen Muschelkalks in einem Aufschluss bei der Wutachmühle.

Lager des weitständig geklüfteten, ca. 2,5 m mächtigen Döggingen-Ooliths in einem Aufschluss südlich der Wutachmühle.

-

Katholische Stadtkirche in Bräunlingen (1881–1889). Detailaufnahme des großteils aus Marbach-Oolith bestehenden Bruchsteinmauerwerks. Die dicht gepackte oolithische „Grundmasse“ führt zahlreiche spätige Seelilienstielglieder als Komponenten. Durch die Herauslösung der Ooide erscheint die Gesteinsoberfläche schaumig-porös, ähnlich den Schaumkalkbänken am Top des Unteren Muschelkalks.

Katholische Stadtkirche in Bräunlingen (1881–1889). Detailaufnahme des großteils aus Marbach-Oolith bestehenden Bruchsteinmauerwerks. Die dicht gepackte oolithische „Grundmasse“ führt zahlreiche spätige Seelilienstielglieder als Komponenten. Durch die Herauslösung der Ooide erscheint die Gesteinsoberfläche schaumig-porös, ähnlich den Schaumkalkbänken am Top des Unteren Muschelkalks.

-

Handstück vom Döggingen-Oolith aus einem Profil in der Wutachschlucht (Belegsammlung LGRB): Gelblich grauer oolithischer Kalkstein (O) mit lagig angeordneten feinkörnigen Kalkschlammgeröllen (TK, Mitte rechts; Entstehung: Sturmlage) und einzelnen Muschel- oder Brachiopodenschalen (M). Auch hier erhält die Gesteinsoberfläche durch die Herauslösung der Ooide eine schaumig-poröse Struktur.

Handstück vom Döggingen-Oolith aus einem Profil in der Wutachschlucht (Belegsammlung LGRB): Gelblich grauer oolithischer Kalkstein (O) mit lagig angeordneten feinkörnigen Kalkschlammgeröllen (TK, Mitte rechts; Entstehung: Sturmlage) und einzelnen Muschel- oder Brachiopodenschalen (M). Auch hier erhält die Gesteinsoberfläche durch die Herauslösung der Ooide eine schaumig-poröse Struktur.

Literatur

- (1992). Sequencestratigraphic framework of the German Triassic. – Sedimentary Geology, 80, S. 115–135. [14 Abb.]

- (1834). Beitrag zu einer Monographie des Bunten Sandsteins, Muschelkalks und Keupers und die Verbindung dieser Gebilde zu einer Formation. 366 S., Tübingen (Cotta).

- (1761). Historia, terrae et maris, ex historia Thuringiae, per montium descriptionem. – Actorum Academiae electoralis Moguntinae, 2, S. 44–208.

- (2011). Geologie von Baden-Württemberg. 5. völlig neu bearb. Aufl., 627 S., Stuttgart (Schweizerbart).

- (1980). Geologische Landeskunde des Hotzenwaldes. 1116 S., 4 Kt., Lahr (Moritz Schauenburg Verlag). [574 Abb.]

- (1862). Die Conchylienfauna der Weimarschen Trias. – Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 13, S. 551–666, 2 Taf.

- (2003a). Erläuterungen zu Blatt 6625 Schrozberg-West. – Erl. Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000, 175 S., 4 Beil., Freiburg i. Br. (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg).

- (1992). Stratigraphie des Unteren Muschelkalks im nördlichen Kraichgau. – Jahreshefte des Geologischen Landesamts Baden-Württemberg, 34, S. 271–290. [4 Abb.]

- (1977). Seismic stratigraphy and global changes of sea level, Part 4: Global cycles of relative changes of sea level. – American Association of Petroleum Geologists, Memoir, 26, S. 83–97.