Lithostratigraphische Gruppe

Übergeordnete Einheit

Verbreitung in Baden-Württemberg, Landschaftsbild

Die überwiegend tonigen Gesteine des Unterjuras streichen in einem 2–10 km breiten Streifen im Albvorland aus. Über der unruhig-welligen Morphologie des höheren Mittelkeupers bilden die Schichten des Unterjura eine markante Schichtstufe. Der sich daran anschließende, sanft ansteigende, meist landwirtschaftlich genutzte Geländestreifen ist durch zwei weitere, meist weniger deutlich hervortretende Schichtstufen treppenartig gegliedert. Die Grenze zum Mitteljura ist durch eine deutliche Versteilung gekennzeichnet. Nach Süden setzt sich der Unterjura des Albvorlands südlich der Donau im Wutachgebiet und im Klettgau fort. In der Langenbrückener Senke tritt der Unterjura ebenfalls flächig zutage, während er in den Randschollen des südlichen Oberrheingrabens nur vereinzelt und sehr kleinräumig ausstreicht.

Lithologie, Abgrenzung, Untereinheiten

Die marinen, vorwiegend (dunkel)grauen bis schwarzen Schichten des Unterjuras werden aus tonig-mergeligen Ablagerungen aufgebaut, in die blaugraue Kalksteinbänke, feinkörnige kalkige Sandsteine und bituminöse, dünnplattige Tonmergelsteine (sog. Ölschiefer) eingeschaltet sind. In den Ton- bis Tonmergelsteinen treten häufig brotlaibartige Konkretionen aus Kalkstein oder Toneisenstein auf. Außerdem ist der Gehalt an Pyrit (Schwefelkies) häufig beträchtlich. Viele Sedimente sind intensiv von Bodenlebewesen durchwühlt, von denen teilweise auch Lebensspuren auf Schichtflächen erhalten sind.

Die Basis des Unterjuras ist durch eine graue Kalkbank mit marinen Fossilien gekennzeichnet. Sie ist außerdem durch den Farbumschlag von bunten, meist roten Farben des höheren Mittelkeupers zu dunkelgrau gut kenntlich. Im (lückenhaften) Verbreitungsgebiet des Oberkeupers wird der Unterjura von hellen, karbonatarmen bis ‑freien Sandsteinen unterlagert. Die Obergrenze ist durch den Wechsel von einer Kalk-Mergel-Wechselfolge zum dunkelgrauen Tonstein des Opalinustons definiert.

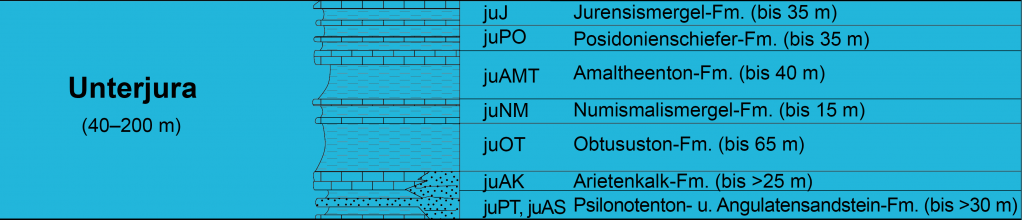

Der Untere Unterjura besteht im Albvorland aus der Psilonotenton-Formation, der Angulatensandstein-Formation, der Arietenkalk-Formation und der Obtususton-Formation. Die Angulatensandstein-Formation wird im westlichen Albvorland durch die Angulatenton-Formation ersetzt, in der die namengebenden Sandsteine fehlen. Im östlichen Albvorland tritt an die Stelle der Arietenkalk- und der Obtususton-Formation die z. T. grobsandige Gryphaeensandstein-Formation. Im östlichsten Württemberg werden die Psilonotenton- und die Angulatensandstein-Formation zur Bamberg-Formation zusammengefasst, da dort der Anteil der Sandsteine geringer ist und die trennende Oolithenbank meist fehlt. In der Langenbrückener Senke ist der Untere Unterjura nur zweigeteilt: die aus einer Wechsellagerung von Kalksteinbänken und bituminösen Ton(mergel)steinen bestehende Langenbrücken-Formation und die Obtususton-Formation.

Der Mittlere Unterjura besteht im Landesgebiet aus zwei Formationen: die gegenüber dem liegenden Obtususton deutlich kalkigere Numismalismergel-Formation (unten) und die Amaltheenton-Formation (oben). Der Obere Unterjura wird von der durch ihren hohen Bitumengehalt charakterisierten Posidonienschiefer-Formation und der darüber folgenden Jurensismergel-Formation gebildet. Über der obersten Kalk(knollen)-Lage beginnt die Opalinuston-Formation des Mitteljuras. Amaltheenton-, Posidonienschiefer- und Jurensismergel-Formation sind in gleicher Ausbildung, wenn auch z. T. mit erheblich größeren Mächtigkeiten in Bayern, Thüringen und Niedersachsen vorhanden.

Mächtigkeit

Die Mächtigkeiten des gesamten Schichtenpakets betragen um 150–200 m im Kraichgau und im westlich angrenzenden Oberrheingebiet, im Vorland der Mittleren Alb um 100–150 m, schrumpfen aber nahe der Vindelizischen Schwelle im Südosten der Übersichtskarte bis auf unter 20 m. In der Nordschweiz wird der Unterjura nur etwa 25–80 m mächtig und zu einer einzigen Formation zusammengefasst (Staffelegg-Formation; NAGRA, 2008).

Schichtenfolge des Unterjura (schematisch) mit Mächtigkeiten

Alterseinstufung

Der Unterjura umfasst die internationalen Stufen vom Hettangium bis zum Toarcium (201,5–174 Mio. Jahre vor heute). An der Basis des Unterjuras sowie mehrerer seiner Formationen treten z. T. beträchtliche Schichtlücken auf. Im höheren Toarcium setzt teilweise bereits die Opalinuston-Formation des Mitteljuras ein.

Ältere Bezeichnungen

Der Unterjura wurde häufig auch als Lias bezeichnet; der Name geht auf einen südenglischen Dialekt- bzw. Steinbrecher-Ausdruck zurück. Der British Geological Survey führt den Begriff heute als lithostratigraphische Gruppe, der Gesteine vom Rhätium bis Aalenium zugeordnet werden. Nach Mönnig et al. (2018) soll diese Bezeichnung in Süddeutschland nicht mehr verwendet werden.

Sonstiges

Die reiche Fossilführung des Unterjuras ist vor allem geprägt durch Ammoniten, Belemniten, Muscheln, Schnecken, Brachiopoden, Seesterne, Würmer, Krebse und Mikrofossilien wie Ostrakoden, Foraminiferen, Radiolarien und erstmals im Unterjura massenhaft auftretende Coccolithophoriden. In bestimmten Schichten treten auch Reste von Meeressauriern und versteinerte Hölzer auf, die als Treibgut – teils mit Seelilienkolonien besiedelt – vom Festland her auf die offene See gedriftet und dort schließlich auf den Meeresgrund abgesunken waren. Weltberühmt sind vor allem die Fossilfunde aus dem Raum Holzmaden.

Externe Lexika

Litholex

- Schwarzjura-Gruppe

- Jurensismergel-Formation

- Posidonienschiefer-Formation

- Amaltheenton-Formation

- Numismalismergel-Formation

- Obtususton-Formation

- Gryphäensandstein-Formation

- Arietenkalk-Formation

- Angulatensandstein-Formation

- Angulatenton-Formation

- Psilonotenton-Formation

- Langenbrücken-Formation

- Bamberg-Formation

- Bayreuth-Formation

Literatur

- (2018). Der Jura in der Stratigraphischen Tabelle von Deutschland (STD 2016). – Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, 169(2), S. 225–246.

- (2008). Vorschlag geologischer Standortgebiete für das SMA- und das HAA-Lager. Geologische Grundlagen. – Techn. Ber., 08–04, 439 S., Wettingen (Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle).