Allgemeines

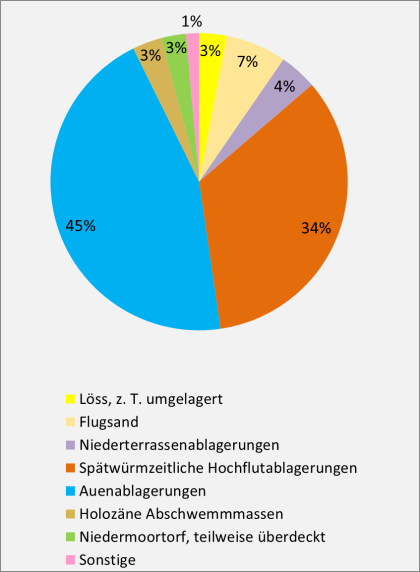

Im Nördlichen Oberrheinischen Tiefland haben sich die Böden großflächig aus Ablagerungen des Rheins und seiner Zuflüsse entwickelt. Von der Gesamtfläche in der Bodengroßlandschaft werden79 % von feinkörnigen Hochwasserablagerungen eingenommen. Hinzu kommen Flugsande mit einem Flächenanteil von 7 % sowie sandig-kiesige Terrassenablagerungen mit 4 %. Lösssedimente, Niedermoortorfe und holozäne Abschwemmmassen sind zu je 3 % vertreten. Andere Ausgangsgesteine wie Hangschutt, Fließerden, ältere Terrassenablagerungen oder anthropogenes Auftragsmaterial nehmen weniger als 1 % der Fläche ein.

Die Eigenschaften der Böden hängen im Wesentlichen von der Korngrößenverteilung, als Ergebnis der Ablagerungsbedingungen und der anschließend einsetzenden Bodenbildung ab. Auf den sandigen, z. T. kiesführenden Böden der Niederterrasse wurde die Körnung durch die Entwicklung der Böden meist nur wenig verändert, da verwitterbare Silikate nur untergeordnet auftreten und der verwitterungsstabile Quarz, v. a. in den Sanden, deutlich überwiegt.

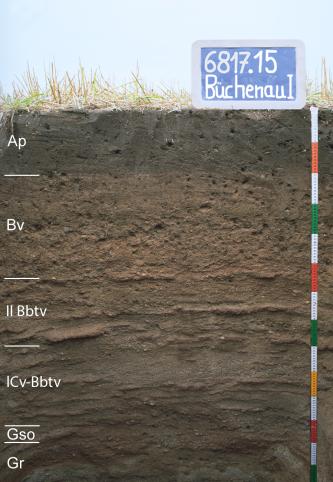

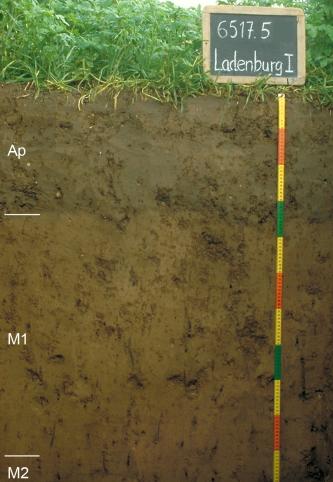

Auf den Bodenausgangsgesteinen mit höheren Schluff- und Kalkgehalten hängen die Veränderungen durch die Bodenbildung wesentlich von der zur Verfügung stehenden Zeit ab, was in einer Bodenlandschaft mit vorwiegend Hochwassersedimenten unterschiedlichen Alters einen großen Einfluss auf die Bodenbildung hat. So entwickelten sich z. B. auf spätwürmzeitlichen schluffig-sandigen Hochflutsedimenten mäßig tief bis tief entwickelte Parabraunerden mit sandig-tonigem Tonanreicherungshorizont im Unterboden. Dagegen sind die jungen Auenböden des Neckarschwemmfächers mit ähnlichem Bodenausgangsgestein noch bis in den Oberboden kalkhaltig und zeigen trotz der seit der Flussregulierung ausbleibenden Überflutung außer Gefügeentwicklung und Humusanreicherung noch keine fortgeschrittene Bodenbildung wie Entkalkung, Verbraunung oder Tonverlagerung.

Neben der Bodenart wirken sich Humusgehalt, Lagerungsdichte, pH-Wert und ggfs. auch der Grundwassereinfluss auf die physikalischen und chemischen Eigenschaften der Böden aus. Wichtige Bodenkennwerte des Wasser- und Lufthaushalts (Feldkapazität, nutzbare Feldkapazität, Luftkapazität und Wasserdurchlässigkeit), des Austauschverhaltens (Sorptionskapazität) und der Filter- und Pufferfunktion werden aus diesen Bodeneigenschaften abgeleitet und für die Bodenbewertung herangezogen. Im trocken-warmen Klima der Oberrheinebene kommt dabei dem Wasserspeichervermögen der Böden eine besondere Bedeutung zu.

Aufgrund des überwiegend flachen Reliefs spielt die Gefährdung der Böden durch Wassererosion im Oberrheinischen Tiefland auch auf den schluffhaltigen Böden mit hoher Erodierbarkeit kaum eine Rolle und bleibt auf die hängigen Lagen der Vorbergzone des Schwarzwalds und der Bergstraße begrenzt. Bei fehlender Vegetationsdecke muss allerdings auf den ackerbaulich genutzten Sandböden bei starkem Wind mit der Verwehung des Oberbodens gerechnet werden.

Die folgende Beschreibung wichtiger Bodeneigenschaften gliedert sich nach dem Alter und der Genese der Bodenausgangsgesteine und weniger nach räumlich zusammenhängenden Landschaftsbereichen.

Eigenschaften der Böden aus Hangschutt, Fließerden und älteren Terrassenablagerungen

Böden aus Hangschutt, Fließerden und älteren Terrassenablagerungen sind auf kleinere Bereiche in der Vorbergzone des Schwarzwalds östlich von Rastatt begrenzt und nehmen nur 0,3 % des Nördlichen Oberrheinischen Tieflands ein. Neben den in der Vorbergzone des Schwarzwalds und an der Bergstraße vorherrschenden Böden aus Löss und lössreichen Fließerden treten im Ausstrichbereich von Festgesteinen des Muschelkalks und Tertiärs kleinflächig Böden aus Hangschutt sowie skeletthaltigen Fließerden über Festgestein auf (Pararendzina, Rendzina, Pelosol, Braunerde). Mit ähnlichen Eigenschaften wurden auch die Braunerden auf kiesreichen Terrassenablagerungen in diese Gruppe gestellt.

Aufgrund des Skelettgehalts besitzen die Böden nur eine geringe bis mittlere, selten hohe Wasserspeicherkapazität. Entsprechend gering fällt die Sorptionskapazität aus, wobei jedoch die Pelosole, Braunerden und Pseudogleye (w4 und w7) aufgrund des tonreichen Unterbodens hohe bis sehr hohe Werte aufweisen. Umgekehrt sind Luftkapazität und Wasserdurchlässigkeit hier deutlich geringer als in den skelettreichen Substraten von Kartiereinheiten (KE) w1, w5 und w6. In flachen Lagen kommt es bei starker Durchfeuchtung zu Staunässe. In hängigen Lagen fließt das über dem tonigen Unterboden gestaute Wasser als Zwischenabfluss ab.

Da die Böden häufig an steileren Talhängen vorkommen und sie weniger als die Lössböden für die landwirtschaftliche Nutzung geeignet sind, werden die zugehörigen Flächen weitgehend von Wald eingenommen. Lediglich die am Nordrand von Kuppenheim-Bischweier gelegenen flachen Erhöhungen mit älterem Terrassenschotter (w6) sowie ein schmaler Streifen entlang der Bergstraße mit pleistozänen Hochwassersedimenten (w21) werden landwirtschaftlich genutzt.

Eigenschaften der Böden aus Löss, Lösslehm und lössreichen Fließerden

Die Böden aus Löss, Lösslehm und lössreichen Fließerden sind in den Vorbergen des Schwarzwalds weit verbreitet und kommen auch an den Unterhängen der Bergstraße bei Schriesheim und Weinheim vor. Zwischen Baden-Baden und Karlsruhe ist das tiefergelegene, meist flach nach Nordwesten abfallende Hügelland nahezu vollständig mit Lösssedimenten bedeckt. Parabraunerden (w8, w9) gehen in den steileren, stärker zertalten Bereichen in Pararendzinen (w2, w3) über. Die Fruchtbarkeit dieser tiefgründigen Lössböden liegt an der guten Versorgung mit Nährstoffen, einer hohen Wasserspeicherkapazität und ausreichender Luftkapazität. Die nutzbare Feldkapazität (nFK) bis 10 dm Bodentiefe erreicht Werte von 170–230 mm. Feldkapazität (FK), Luftkapazität (LK) und Sorptionskapazität bewegen sich im mittleren Bereich. Die Erodierbarkeit und damit die potenzielle Erosionsgefahr bei Ackernutzung ist auf den schluffreichen Lössböden hoch bis äußerst hoch. Bei der vorherrschenden Nutzung als Grünland oder Obstwiesen dürfte die Bodenerosion aktuell keine größere Rolle spielen.

Ähnliche Bodeneigenschaften besitzen die am Fuße des Steilanstiegs zum Schwarzwald vorkommenden Pseudogley-Parabraunerden und pseudovergleyten Parabraunerden aus dicht gelagerten, lössreichen Fließerden (w10, w11). Sie haben häufig geringe bis mittlere Grobbodenanteile und leiten zu den steilen Schutthängen des Buntsandstein-Schwarzwalds über. An der Bergstraße besitzen die Kartiereinheiten w22 mit Parabraunerde-Rigosolen aus Löss und Schwemmlöss sowie w34 mit Parabraunerde aus Löss über Terrassenablagerungen vergleichbare Bodeneigenschaften.

Eigenschaften der Böden aus würmzeitlichen Hochflut- und Terrassenablagerungen sowie aus Flugsanden

Rund drei Viertel der Niederterrasse werden von Böden aus spätwürmzeitlichen Hochflutsedimenten und untergeordnet von sandig-kiesigen Terrassenablagerungen eingenommen. Zur Beschreibung ihrer Eigenschaften wird einerseits zwischen Parabraunerden aus sandig-schluffigen Hochflutablagerungen (v. a. w26, w35, w40, w42 sowie w60) und andererseits Braunerden, Gley-Braunerden und Gleyen aus sandigen und sandig-kiesigen Hochflut- bzw. Terrassensedimenten (v. a. w29, w30, w32, w33, w56 sowie w57) unterschieden.

Die Sandböden werden v. a. forstwirtschaftlich genutzt und zeigen im Oberboden eine beginnende Podsolierung mit mullartigem bis typischem Moder als Waldhumusform. Entsprechend sind die Oberböden mit pH-Werten (CaCl2) zwischen 3 und 4 sehr stark bis extrem versauert und besitzen eine sehr geringe Basensättigung. Bei einer angenommenen effektiven Durchwurzelungstiefe von 10 dm können die Sandböden insgesamt 80–210 mm Wasser speichern (sehr geringe bis geringe FK), wovon ca. 40–140 mm Wasser pflanzenverfügbar sind (geringe bis mittlere nFK). In längeren Trockenphasen können die Baumwurzeln sehr wahrscheinlich noch zusätzliches Bodenwasser aus größerer Tiefe erschließen, was durch die Durchwurzelung in Profilgrabungen immer wieder bestätigt wird (Lehnhardt & Brechtel, 1985). Mit hohem Grobporenanteil in den Sandböden ist die Wasserdurchlässigkeit im gesättigten Zustand (kf-Wert) sehr hoch bis äußerst hoch. Die Erosion durch Wasser oder Wind spielt auf den forstwirtschaftlich genutzten Sandböden heute keine Rolle.

Nutzbare Feldkapazität (nFK) im Nördlichen Oberrheinischen Tiefland bei Waghäusel-Wiesental/Graben-Neudorf

Die Parabraunerden aus sandig-schluffigen Hochflutsedimenten besitzen aufgrund der höheren Ton- und Schluffgehalte ein höheres Wasserspeichervermögen (geringe bis mittlere FK, mittlere bis hohe nFK), höhere Erodierbarkeit (gering bis hoch) und geringe bis mittlere Kationenaustauschkapazität (KAK). Die Wasserdurchlässigkeit ist dagegen meist nur mittel bis hoch, bei den staunassen Böden in den Kartiereinheiten w60 und w41 teilweise auch gering. Die Böden werden überwiegend ackerbaulich genutzt. Die Grenze zu den Sandböden deckt sich deshalb häufig mit der Wald-/Feldverteilung, wie es sich z. B. entlang des Kraichbachs, zwischen der Schwetzinger Hardt und der Lußhardt, nachvollziehen lässt. Bei Heddesheim und kleinflächig am Westrand von Schwetzingen sind die ursprünglich vorhandenen Parabraunerden aus lössreichen Hochflutsedimenten durch Erosion und tief reichende Bodenbearbeitung zu Pararendzinen degradiert (w26). Die feinsandig-schluffigen Lehmböden besitzen mittlere FK, sehr hohe nFK und mittlere bis hohe Erodierbarkeit sowie KAK und damit Eigenschaften, die denen von Lössböden sehr nahekommen.

Rund 14 % der Niederterrasse sind mit äolischen Sedimenten überdeckt. Dabei dominieren Flugsanddecken und Dünen (w24, w28, w31), untergeordnet kommen auch schluffhaltige, feinsandreiche Flugsande und Lösssande vor (w35). Auf den kalkhaltigen Flug- und Lösssanden fand in geringem Umfang Tonmineralneubildung aus verwitterbaren Silikaten statt. Der Ton wurde vertikal verlagert und reicherte sich im Unterboden in Form von Bändern aus schwach tonigem Sand an (Braunerde mit Bändern und Bänderparabraunerde, w28, w31).

Wie die Böden aus Hochflutsanden sind die Oberböden auf den Flugsanden podsoliert und besitzen pH-Werte (CaCl2) zwischen 3 und 4 sowie sehr geringe bis geringe KAK. Die sehr geringe Basensättigung spiegelt sich in den Humusformen mullartiger bis typischer Moder wider. Das Wasserspeichervermögen der Flugsandböden liegt bis 10 dm Bodentiefe mit 100–220 mm (sehr geringe bis geringe FK) wenig höher als bei den Hochflutsanden. Ähnliches gilt für die nutzbare Feldkapazität von 80–140 mm, wobei auch hier in Trockenzeiten mit tiefer reichender Ausschöpfung des Bodenwasserspeichers zu rechnen ist. Da die Böden auf Flugsanden im Gelände meist etwas erhöht liegen, sind sie nicht vom Grundwasser beeinflusst.

Im flachen Relief sind die häufig forstwirtschaftlich genutzten Böden meist vollständig erhalten und nur im Bereich von Dünen stellenweise durch Bodenabtrag zu Pararendzinen verändert. Die Oberböden wurden in Rodungsphasen von Starkwinden verlagert und andernorts akkumuliert (w24, w25). Auch heute kann bei kräftigen Stürmen die Verwehung und Akkumulation von sandigem Oberbodenmaterial auf ausgedehnten Ackerflächen beobachtet werden.

Bei Mannheim-Seckenheim besitzen holozäne, erst in historischer Zeit abgelagerte Flugsande in der KE w24 größere Verbreitung (Gropengießer, 1927; Strigel, 1935). Die Bodenbildung ist in den jungen Flugsanden erst wenig fortgeschritten. Pararendzina, Braunerde-Pararendzina und flach entwickelte podsolige Braunerden bilden unter Wald die Bodengesellschaft. Die holozänen Flugsande erreichen eine Mächtigkeit bis zu mehreren Metern und überlagern häufig fossile Parabraunerden aus sandigem Hochflutsediment (Holzhauer, 2013).

Eigenschaften der Böden aus Auensedimenten, Stillwasserablagerungen, Abschwemmmassen und Torfen

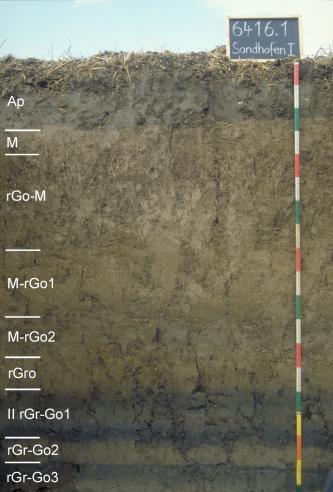

In diesem Kapitel werden die Eigenschaften der Böden beschrieben, die aus holozänen Ausgangsgesteinen, vorwiegend aus Hochwasserbildungen der Fließgewässer, entstanden sind. Je nach Beschaffenheit des Einzugsgebietes (Böden, Geologie, Relief und Landnutzung) sowie der Transportkraft des Fließgewässers sind die Auensedimente unterschiedlich zusammengesetzt. In der Bodengroßlandschaft Nördliches Oberrheinisches Tiefland stehen den Auensedimenten des Rheins aus meist feinsandig-schluffigen Sedimenten die schluffig-lehmigen Ablagerungen der Rheinzuflüsse gegenüber. Letztere wurden im Zuge der ackerbaulichen Nutzung v. a. von den lössreichen Ackerböden der östlich anschließenden Berg- und Hügelländer in die Fließgewässer geschwemmt und bis in die Oberrheinebene transportiert.

Das Bodenmuster in der Rheinaue ist vom Abflussregime des Rheins geprägt. Nördlich von Karlsruhe haben sich im Holozän mehrere Mäandersysteme ausgebildet, wobei zwischen älteren, häufig bis an das Hochgestade reichenden Mäanderbögen und näher zum Rhein gelegenen jüngeren Mäandern unterschieden werden kann. Auf den Umlaufflächen sind vorwiegend Auenpararendzina (Kalkpaternia), Auengley-Pararendzina (Gley-Kalkpaternia) und Tschernitza aus sandig-schluffigem Auenmergel (w118, w119, w120) sowie Brauner Auenboden (Vega) und Auengley-Brauner Auenboden (Gley-Vega) aus kalkhaltigem Auenlehm und Auensand verbreitet (w130, w131, w134). Die mittleren Grundwasserstände liegen in den höher gelegenen, zentralen Bereichen der Umlaufflächen häufig tiefer als 1,5 m u. Fl. und erreichen in den Rinnen Flurabstände um 0,8–1 m. Die tiefgründigen, sandig-schluffigen Böden besitzen mit 170–230 mm eine hohe bis sehr hohe nFK und stellen damit der Vegetation ausreichend Wasser zur Verfügung. Zudem ist in den feinsandig-schluffigen Substraten mit kapillarem Aufstieg aus dem Grundwasser zu rechnen. Die Böden lassen sich leicht bearbeiten und sind im weitgehend ebenen Gelände sehr gute Ackerstandorte. Feld- und Luftkapazität sowie die gesättigte Wasserdurchlässigkeit bewegen sich wie die Kationenaustauschkapazität meist im mittleren Bereich.

Bei geringen Flurabständen des Grundwassers entwickelten sich in den Altläufen Auengley, Nassgley, Anmoorgley und Gley über Niedermoor aus Auenlehm, häufig über tonigem Altwassersediment oder Torf (w139, w140, w141, w143, w144, w147) sowie Niedermoore (w149). Durch Entwässerung wurde das Grundwasser stellenweise um wenige Dezimeter abgesenkt. Vielfach liegen die Wasserstände noch im Bereich der natürlichen Verhältnisse wie sie von den Grundwassermerkmalen im Boden angezeigt werden. Bei den Niedermooren führte die Entwässerung und landwirtschaftliche Nutzung häufig zu Zersetzung und Vererdung des Torfes.

Die bodenphysikalischen und ‑chemischen Kenngrößen der Böden mit tonigen Altwasserablagerungen und/oder Torfen im Unterboden erfahren im Vergleich zu den Umlaufflächen beim Wasserspeichervermögen und bei der KAK eine deutlich höhere Einstufung. So erreicht die nFK über 400 mm und die KAK hohe bis sehr hohe Werte. Allerdings ist die Durchwurzelbarkeit (physiologische Gründigkeit) durch das hoch anstehende Grundwasser meist deutlich eingeschränkt. Dafür ist Wassermangel im Boden bei der Bewirtschaftung kein Problem. Eine Herausforderung besteht eher in der Bearbeitbarkeit der nassen Böden, weshalb sie überwiegend als Grünland oder Wald genutzt werden oder in Naturschutzgebieten liegen.

Nahe am Rhein sind außerhalb der Rinnen meist kalkhaltiger Brauner Auenboden (Vega), häufig mit Vergleyung im nahen Untergrund, und Auengley-Brauner Auenboden (Gley-Vega) aus jungen, feinsandig-schluffigen Auensedimenten des Rheins verbreitet (v. a. w127, w129, w131, w132). In den Auenrinnen kommen in vergleichbaren Ablagerungen bei höheren Grundwasserständen kalkhaltiger Auengley und Brauner Auenboden-Auengley (Vega-Gley), beispielsweise in den Kartiereinheiten w134 und w138, vor. Tiefere Rinnenabschnitte werden von Nassgley, Humusgley und Gley über Niedermoor eingenommen (w143, w145). Die Bodeneigenschaften mit hohem bis sehr hohem Wasserspeichervermögen und meist mittleren Werten bei Feld- und Luftkapazität, gesättigter Wasserdurchlässigkeit und KAK sind denen im Bereich der Mäander ähnlich.

Zwischen Rastatt und Karlsruhe ist die Rheinaue stark verästelt und durch Rinnen zerschnitten (Übergang zwischen Furkations- und Mäanderzone). Größere zusammenhängende Mäanderschlingen fehlen weitgehend und setzen erst im Südwesten von Karlsruhe ein. Ein schmaler Streifen entlang des Rheins besitzt noch heute weitgehend natürliche Auenbedingungen mit regelmäßiger Überflutung und damit verbundenem Sedimenteintrag. Hochwasserdämme trennen die forstwirtschaftlich genutzte Überflutungsaue von den hochwasserfreien landwirtschaftlich genutzten Flächen. In diesem Abschnitt der Rheinaue macht sich zudem der Einfluss der Zuflüsse aus dem nahegelegenen Schwarzwald bemerkbar. Im Einzugsgebiet der Murg sorgt die hohe Reliefenergie für eine hohe Transportkraft des Flusses bei Hochwasser, weshalb in der Murgaue zwischen Gaggenau und Rastatt sand- und schluffreiche Auensande verbreitet sind (w69, w93), an die tonreichere Auenlehme, z. T. auf tonigem Altwassersediment, in der Randsenke im Norden und Süden anschließen (w94, w97). Aufgrund des hohen Sandanteils in den Auensedimenten erreichen Wasserspeicherkapazität und Sorptionskapazität der Böden entlang der Murg häufig nur eine mittlere bzw. geringe bis mittlere Einstufung.

Die Hochwässer der Zuflüsse aus dem Kraichgau, die zwischen Karlsruhe und Heidelberg in die Oberrheinebene einmünden, haben ihre Sedimentfracht entweder in der Kinzig-Murg-Rinne am Fuße des lössbedeckten Hügellandes oder in Nord- bis Nordwestrichtung zum Rhein verlaufenden Auen abgelagert. Hinsichtlich der Bodeneigenschaften wird zwischen Böden aus mächtigen schluffreichen Ablagerungen mit viel Lössbodenmaterial aus dem Kraichgau (v. a. w72, w77, w78, w81, w84, w85, w90, w92) und solchen Böden unterschieden, die unter dem lössreichen Auensediment meist ab 4–6 dm u. Fl. ältere tonige Altwasser- und Seesedimente (v. a. w98, w102, w111, w113) oder Torfe (w115, w116) überlagern (Raab, 1997).

Die mächtigeren lössreichen, meist kalkhaltigen Auensedimente befinden sich vor allem im Mündungsbereich der Kraichgaubäche, wie z. B. der Pfinz bei Karlsruhe, des Saalbachs bei Bruchsal oder des Leimbachs bei Wiesloch, sowie in der anschließenden Kinzig-Murg-Rinne. Die tiefgründigen, bis in den Unterboden häufig schwach humosen Böden besitzen ein mittleres bis hohes Wasserspeichervermögen (FK 300–400 mm). Dabei ist der pflanzenverfügbare Anteil des Bodenwassers (nFK) häufig hoch bis sehr hoch und erreicht mit Werten bis 260 mm Höchstwerte für mineralische Böden (z. B. w77: 200–260 mm), die nur noch von den Niedermooren übertroffen werden (w115, w116 bzw. w113) und bis auf 500 mm ansteigen können. Die KAK ist meist mittel, teilweise hoch. Die Niedermoore, Humus- und Anmoorgleye liegen mit hohen bis sehr hohen Werten für die KAK deutlich darüber. Luftkapazität und Wasserdurchlässigkeit sind häufig mittel, in tonigen Altwassersedimenten im Unterboden auch gering. Die schluffreichen Oberböden neigen zur Verschlämmung und Verkrustung. In ebener Lage spielt die Bodenerosion durch Wasser keine Rolle.

Im Gegensatz zu den meist schmalen, geringfügig in die Niederterrasse eingetieften Auen der kleineren Flüsse hat der Neckar zwischen Heidelberg und Mannheim einen ausgedehnten, flachen Schwemmfächer mit eigenem Bodeninventar aufgebaut. Der Fluss hat sich nach dem spätglazialen Durchbruch zum Rhein bei Mannheim (Waldmann, 1989) sukzessive in die würmzeitliche Niederterrasse eingeschnitten und beiderseits des Flusses Auenterrassen unterschiedlichen Alters hinterlassen, auf denen oberhalb des vom Grundwasser beeinflussten Bereichs terrestrische Bodenbildungsprozesse wie Verbraunung, Verlehmung und Tonverlagerung einsetzen konnten. Je nach Alter der Auenablagerungen ist die Bodenbildung mehr oder weniger weit fortgeschritten. Auf dem Schwemmfächer nimmt die Bodenentwicklung und das Alter der Auenterrassen mit der Entfernung vom Neckar zu. Die Abfolge reicht von kalkhaltigen Braunen Auenböden aus sandig-schluffigen, häufig kiesigen Auenablagerungen (w68, w70, w71, w74), z. B. am Neckar unterhalb von Ladenburg, bis zu ausgedehnten, vom Neckar entfernt gelegenen Flächen mit Parabraunerden aus älteren schluffig-lehmigen Hochwassersedimenten (w63).

Die Bodeneigenschaften der Auenböden des Neckarschwemmfächers sind mit mittlerer bis hoher FK und KAK sowie hoher bis sehr hoher nFK in weiten Bereichen vergleichbar mit den beschriebenen Eigenschaften der Auenböden der kleineren Rheinzuflüsse aus mächtigen, Lössbodenmaterial führenden Auensedimenten. Die hohe Bodenfruchtbarkeit der Böden kommt in ihrer fast lückenlosen Nutzung durch Ackerbau zum Ausdruck. Bezüglich der Bodeneigenschaften bilden die stärker sandigen und Kies führenden Auenböden der jungen Auenterrassen unterhalb von Ladenburg (w68, w70) eine Ausnahme. Sie weisen beim Wasserspeichervermögen und der Sorptionskapazität deutlich geringere Werte auf (sehr geringe bis geringe FK, geringe bis mittlere, z. T. hohe nFK sowie sehr geringe bis mittlere KAK). Dafür sind Luftkapazität (LK) und Wasserdurchlässigkeit in den sandigen, grobporenreichen Substraten deutlich erhöht.

Neben diesen natürlichen Faktoren werden die Eigenschaften der Böden am Oberrhein häufig stark von anthropogenen Einflüssen wie Flussbaumaßnahmen oder Grundwasserentnahme geprägt. Besonders Maßnahmen zum Hochwasserschutz wie die Rheinkorrektion im 19. Jahrhundert, die Eindeichung und Begradigung der Rheinzuflüsse oder der Bau von Entlastungsgräben haben den Wasserhaushalt der Böden nachhaltig verändert. Vielen flussbegleitenden Auenflächen, die vor diesen baulichen Eingriffen bei Hochwasser regelmäßig überflutet wurden, fehlt heute der für Auen typische Sedimenteintrag. Aber auch Bewässerung, insbesondere Wiesenwässerung, die stellenweise zu erheblichem Sedimentauftrag geführt hat, können eine Rolle spielen (z. B. w89 in der Pfinzaue nördlich von Karlsruhe-Durlach). Die meist lössreichen Sedimente überlagern mit scharfer Grenze häufig dichtgelagerte oder tonreiche Böden, wodurch nFK, kf und LK im Vergleich zu den natürlichen Auenböden geringere Werte erreichen.

Literatur

- (1927). Landschaftsgestaltung und Urgeschichte der Mannheimer Gegend. – Aus der ältesten Geschichte des Neckardeltas. – Jahresheft Badische Heimat „Mannheim“, S. 17–26, 1 Kt.

- (2013). Landschaftsgeschichte und menschlicher Einfluss im Umfeld der Schwetzinger Hardt seit dem Würm-Hochglazial. – Diss. Univ. Heidelberg, 268 S., Heidelberg.

- (1985). Schöpftiefe und effektive nutzbare Bodenwasserspeicherung der wichtigsten Bodeneinheiten von grundwasserabgesenkten Waldstandorten im Hessischen Ried. – Zeitschrift für Kulturtechnik und Flurbereinigung, 26, S. 138–149.

- (1997). Moore und Anmoore in der Oberrheinebene. – Handbuch Boden. – Materialien zum Bodenschutz, 6, 114 S., Karlsruhe (Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg).

- (1935). Zur Landschaftsgeschichte bei Mannheim. . Mannheimer Geschichtsblätter, 7/9, S. 159–175, Mannheim.

- (1989). Beziehungen zwischen Stratigraphie und Bodenbildungen aus spätglazialen und holozänen fluviatilen Sedimenten in der nördlichen Oberrheinebene. – Diss. Univ. Freiburg i. Br., 166 S., 2 Beil., Freiburg i. Br.