Erdgeschichtlich junge vulkanische Gesteine wurden in Deutschland wegen ihrer Haltbarkeit, der oft beachtlichen Rohblockgrößen und der guten Bearbeitbarkeit seit römischer Zeit zur Errichtung von Bauwerken ebenso wie zur Fertigung von Gegenständen des alltäglichen Gebrauchs wie Mahlsteine, Schalen und Ofenplatten verwendet. Berühmte Bauwerke, für die Pyroklastite oder Laven in großem Umfang zum Einsatz kamen, sind z. B. die Klosterkirche Maria Laach (Tephrit-Pyroklastit, heller Laacher See-Tuffstein) und der Kölner Dom (Drachenfels-Trachyt, Londorfer Basaltlava, Laacher See-Tuffstein usw.). Das bekannteste Bauwerksensemble, welches vollständig aus pyroklastischen Gesteinen errichtet wurde, ist im Schlosspark Wilhelmshöhe bei Kassel mit dem Herkules und der Löwenburg zu finden. Die Entstehung vulkanischer Tuffe bzw. Pyroklastite beschreibt Pälchen (2011, S. 16) treffend so: „Tuffe sind ganz besondere Gesteine, denn sie sind das Ergebnis sowohl von magmatischen als auch sedimentären Prozessen. Sie entstehen, wenn flüssiges Magma unter hohem Druck aus einem Vulkan in die Atmosphäre geschleudert wird. Dabei wird der Verband des flüssigen Magmas zerstört und es entstehen Myriaden von meist staubfeinen bis faustgroßen Partikeln. Wenn sie auf die Erde fallen, dann nennen wir dieses Sediment Tuff.“ In der modernen geologischen Literatur wird der vulkanische Tuff als Tephra bezeichnet. Nicht zu verwechseln ist der vulkanische Tuff mit den Kalktuffen.

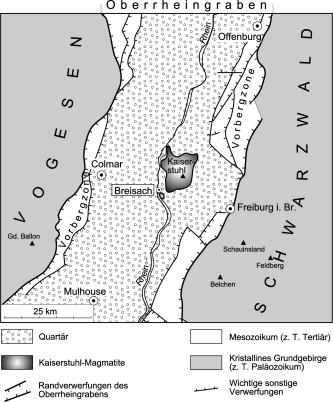

In Baden-Württemberg wurden bzw. werden junge Vulkanite vor allem am Kaiserstuhl und im Hegau abgebaut. Am Hohenstoffeln und am Höwenegg im Hegau wurden Olivin-Nephelinite gewonnen und z. B. für die dortigen Burganlagen verwendet. Natrolithführender Phonolith vom Hohentwiel fand bei der Innendekoration der Schlösser in Ludwigsburg und Stuttgart Verwendung (Geyer et al., 2003). Eine ehemalige Abbaustelle von Deckentuffen befindet sich an der Rosenegg bei Gottmadingen. Von größerer Bedeutung waren die miozänzeitlichen Pyroklastite, Laven oder subvulkanischen Intrusiva des im südlichen Oberrheingraben gelegenen Kaiserstuhls. Für die Bereitstellung werksteinfähiger vulkanischer Gesteine, vor allem für Renovierungsarbeiten oder die Errichtung landschaftstypischer Mauerwerke, ist heute vor allem dieses größte Vulkanmassiv Baden-Württembergs von Bedeutung, weshalb sich nachfolgende Beschreibung auf die bau- oder werksteintauglichen Vulkanite des Kaiserstuhls beschränkt.

-

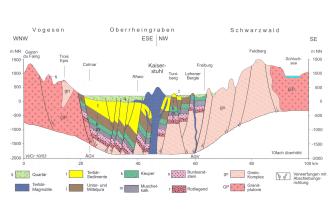

Querschnitt durch den Oberrheingraben auf Höhe des Kaiserstuhls

ÄGV = Äußere Grabenrandverwerfung

-

Typischer Kaiserstühler Tuffstein von Achkarren mit durch Hämatit rötlich gefärbter Aschematrix und Bruchstücken basaltischer Laven mit zahlreichen Augiteinsprenglingen (schwarz) und Zeolith erfüllten Blasenhohlräumen (weiß). Bildbreite entspricht 9,5 cm.

Typischer Kaiserstühler Tuffstein von Achkarren mit durch Hämatit rötlich gefärbter Aschematrix und Bruchstücken basaltischer Laven mit zahlreichen Augiteinsprenglingen (schwarz) und Zeolith erfüllten Blasenhohlräumen (weiß). Bildbreite entspricht 9,5 cm.

-

Grundschule in Bötzingen, Hauptstraße, Polygonalmauerwerk am Sockel aus Phonolith vom Fohberg.

Grundschule in Bötzingen, Hauptstraße, Polygonalmauerwerk am Sockel aus Phonolith vom Fohberg.

-

Brauner bis graubrauner Achkarrener Tuffstein in einem Probewerkstück für das Münster in Breisach; deutlich sind die großen dunkelgrauen Basaltbomben erkennbar. Bildbreite entspricht etwa 60 cm.

Brauner bis graubrauner Achkarrener Tuffstein in einem Probewerkstück für das Münster in Breisach; deutlich sind die großen dunkelgrauen Basaltbomben erkennbar. Bildbreite entspricht etwa 60 cm.

-

Tephrit-Pyroklastit vom Achkarrener Schlossberg im westlichen Kaiserstuhl; an der Wand des Werksteinabbaus für das Breisacher Münster sind mittelsteil einfallende Schichten von Lapillituffen aufgeschlossen. Klüfte und „Kalkgänge“ durchsetzen die vulkanischen Ablagerungen. Bildbreite entspricht ca. 1,2 m.

Tephrit-Pyroklastit vom Achkarrener Schlossberg im westlichen Kaiserstuhl; an der Wand des Werksteinabbaus für das Breisacher Münster sind mittelsteil einfallende Schichten von Lapillituffen aufgeschlossen. Klüfte und „Kalkgänge“ durchsetzen die vulkanischen Ablagerungen. Bildbreite entspricht ca. 1,2 m.

-

Alle historischen Gebäude inkl. Stadtbefestigung und Münster wurden aus Tephrit-Pyroklastiten, im Kaiserstuhl als „Tuffstein“ bezeichnet, erbaut; im Bild das Gutgesellentor in Breisach.

Alle historischen Gebäude inkl. Stadtbefestigung und Münster wurden aus Tephrit-Pyroklastiten, im Kaiserstuhl als „Tuffstein“ bezeichnet, erbaut; im Bild das Gutgesellentor in Breisach.

-

Aus den Reststücken des Tephritabbaus wiedererrichtete Weinbergsmauer bei Achkarren, 2011.

Aus den Reststücken des Tephritabbaus wiedererrichtete Weinbergsmauer bei Achkarren, 2011.

Literatur

- (2003). Die Hochrhein-Regionen zwischen Bodensee und Basel. – Sammlung geologischer Führer, 94, XI + 526 S., Stuttgart (Borntraeger).

- (2011). Tuff ist das Gestein des Jahres 2011. – GMIT Geowissenschaftliche Mitteilungen, 43, S. 16–17.

- (2003). Erläuterungen zum Blatt Kaiserstuhl. – 5. völlig neu bearbeitete Aufl., Erl. Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000, IX + 280 S., 8 Taf., 4 Beil., Freiburg i. Br. (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg). [26 Abb., 14 Tab.]