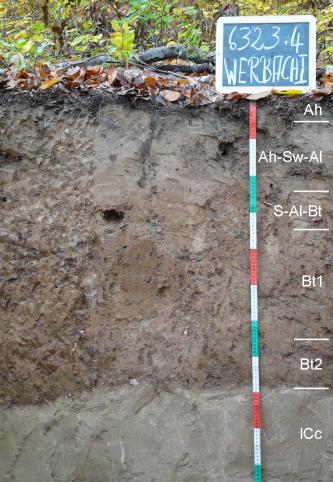

Im Übergangsbereich zu den Lössgebieten von Kraichgau, Bergstraße und Main-Tauber-Gebiet, z. T. aber auch auf Terrassen und in alten Flussschlingen im Neckartal, gehen die Decken aus Lösslehm und lösslehmreichen Fließerden häufig in Löss über. Bei den verbreitet auftretenden erodierten Parabraunerden (D27) wird in 8–>10 dm u. Fl. immer wieder schluffreicher, kalkhaltiger Rohlöss angetroffen. Vorherrschend sind jedoch Böden mit Entkalkungstiefen von über 1 m. Das Hauptverbreitungsgebiet von Kartiereinheit (KE) D27 sind die ebenen und schwach geneigten, überwiegend landwirtschaftlich genutzten Lagen im Süden des Kleinen Odenwalds. In der v. a. im Main-Tauber-Gebiet, im Übergang zur Lösslandschaft ausgewiesenen Kartiereinheit D109, wurden stärker erodierte Parabraunerden aus Löss zusammengefasst. Der Al-Horizont wurde bei diesen Böden vollständig im Pflughorizont aufgearbeitet oder komplett erodiert. Der kalkhaltige Rohlöss wird meist bereits in 5–10 dm u. Fl. angetroffen.

Bei den über 1 m tief entkalkten Parabraunerden (D27), deren Tonverarmungshorizont durch Bodenerosion bereits deutlich verkürzt ist, dürfte es sich im Randbereich der Lössverbreitung um geringmächtigen, völlig durchverwitterten würmzeitlichen Löss handeln, der von älterem Lösslehm unterlagert wird. Gelegentlich findet man bei tieferen Bohrungen unterhalb von ca. 1,5–2 dm u. Fl. einen älteren, vermutlich rißzeitlichen Rohlöss. Andererseits beschreibt Zöller (1996) eine 2 m tief entwickelte Parabraunerde auf Würmlöss an der Bergstraße südlich von Heidelberg und führt die ungewöhnlich tief reichende spätglaziale bis holozäne Entkalkung bzw. Bodenbildung auf die hohen Jahresniederschläge am Westrand des Odenwalds zurück.

Im Übergang zum Kraichgau finden sich bei Bammental, Wiesenbach und Lobbach an oft konvex gewölbten, schwach geneigten Hängen Pararendzinen aus Löss (D4). Die ursprünglich vorhandenen Parabraunerden wurden dort im Laufe der langen Nutzungsgeschichte vollständig erodiert, so dass jetzt der kalkhaltige Löss an die Oberfläche tritt. Kartiereinheit D4 kommt auch an der südlichen Bergstraße zwischen Heidelberg und Nußloch vor. Häufig sind die Böden dort jedoch zusätzlich durch die weinbauliche Nutzung überprägt und weisen regelmäßig einen schwachen Humusgehalt im Unterboden auf (Pararendzina-Rigosol, D48).

Die Lössvorkommen im Main-Tauber-Gebiet unterscheiden sich von denen im Oberrheingraben und Kraichgau. Aufgrund der größeren Entfernung vom Ausblasungsgebiet und einer beigemengten Lokalkomponente besitzen sie einen höheren Tongehalt. Die dort kartierten Pararendzinen wurden in einer eigenen Kartiereinheit zusammengefasst (D92). Oft sind sie auch in lössreichen Fließerden entwickelt, die noch wenig Buntsandsteingrus enthalten können. Die Einheit D92 findet sich hauptsächlich an flachen Unterhängen und auf Terrassen im Taubertal sowie in kleineren Nebentälern des Mains. Als Begleitböden treten erodierte Parabraunerden auf.

Das durch die Bodenerosion abgeschwemmte Bodenmaterial wurde in Muldentälern und am Hangfuß wieder abgelagert. Besonders an der südlichen Bergstraße nehmen die tiefen karbonathaltigen Kolluvien aus schluffig-lehmigen Abschwemmmassen größere Flächen ein (D36). Die in vielen Muldentälchen verbreiteten karbonatfreien Kolluvien werden in der auch außerhalb der Lössgebiete vorkommenden Kartiereinheit D35 beschrieben.

-

Südliche Bergstraße bei Heidelberg-Emmertsgrund – Links geht der Blick nach Nordwesten, in die Oberrheinebene bei Heidelberg-Rohrbach, ganz rechts zum bewaldeten Odenwald-Anstieg hinter Heidelberg-Emmertsgrund. Hinter dem Gehölzstreifen im Mittelgrund befindet sich ein ehemaliger großer Steinbruch im Unteren Muschelkalk.

Beackerte Lössböden (D48) an der südlichen Bergstraße bei Heidelberg-Emmertsgrund – Links geht der Blick nach Nordwesten, in die Oberrheinebene bei Heidelberg-Rohrbach, ganz rechts zum bewaldeten Odenwald-Anstieg hinter Heidelberg-Emmertsgrund. Hinter dem Gehölzstreifen im Mittelgrund befindet sich ein ehemaliger großer Steinbruch im Unteren Muschelkalk.

-

Blick vom Südrand der Bergstraße nach Westsüdwesten über Leimen und Sandhausen in die Oberrheinebene – Die Weinreben wachsen auf Rigosolen aus Löss (D48), in konvex gewölbten und stärker geneigten Hanglagen tritt der Muschelkalk an die Oberfläche.

Blick vom Südrand der Bergstraße nach Westsüdwesten über Leimen und Sandhausen in die Oberrheinebene – Die Weinreben wachsen auf Rigosolen aus Löss (D48), in konvex gewölbten und stärker geneigten Hanglagen tritt der Muschelkalk an die Oberfläche.

-

Hohlweg im Löss und Muschelkalk an der südlichen Bergstraße bei Heidelberg-Emmertsgrund

Hohlweg im Löss und Muschelkalk an der südlichen Bergstraße bei Heidelberg-Emmertsgrund

Weiterführende Links zum Thema

Literatur

- (1996). Oberpleistozäne Hangdynamik am Westfuß der Königsstuhl-Scholle bei Heidelberg. – Heidelberger Geographische Arbeiten, 104, S. 275–286.