Verbreitungsgebiet: Schwäbische Alb von Blumberg über Geisingen, Tuttlingen, Stetten am kalten Markt, Winterlingen, Veringenstadt, Münsingen, Blaubeuren, Heidenheim, Neresheim bis zum Nördlinger Ries, kleine Vorkommen am südlichen Oberrhein

Erdgeschichtliche Einordnung: Oberjura (Weißer Jura, früher auch Malm)

(Hinweis: Die Rohstoffkartierung liegt noch nicht landesweit vor. Der Bearbeitungsstand der Kartierung lässt sich in der Karte über das Symbol „Themenebenen“ links oben einblenden.)

Lagerstättenkörper

Das größte geschlossene Verbreitungsgebiet von Karbonatgesteinen in Süddeutschland, vor allem von Massen- und Bankkalksteinen, stellt die Schwäbisch-Fränkische Alb dar. In Baden-Württemberg ist die Schwäbische Alb mit Erhebungen von 700–1000 m NN der morphologisch markanteste Teil des südwestdeutschen Schichtstufenlands. Im Gegensatz dazu treten die Kalksteine aus dem Oberjura aufgrund der geologischen Situation am Oberrheingraben als relativ kleine tektonische Schollen zu Tage. Hier sind vor allem die Gesteine der Korallenkalk-Formation (früher auch als Rauracien-Kalk bezeichnet) von wirtschaftlichem Interesse.

Die Karbonatgesteine der Schwäbischen Alb und am südlichen Oberrhein weisen ein großes Potenzial für Rohstoffe für den Verkehrswegebau, für Baustoffe und als Betonzuschlag, lokal als hochreine Kalksteine sowie als Zementrohstoffe auf. Die Oberjura-Kalksteine bilden einen geschichteten bis undeutlich geschichteten, flächigen Lagerstättenkörper.

Die Form und Ausdehnung der Lagerstätten ist in den Massen- und Bankkalksteinen von verschiedenen Faktoren abhängig. Eine sekundäre Umwandlung der Massenkalksteine führt z. B. zur Bildung von Dolomitsteinen, welche nur eingeschränkt nutzbar sind. Durch eine nachfolgende Recalcitisierung bzw. Dedolomitisierung der Dolomitsteine entstehen körnige, löchrige Kalksteine, sog. Zuckerkornlochfels. Dieser Gesteinstyp tritt in weiten Teilen der Schwäbischen Alb auf und ist wirtschaftlich nicht verwertbar. Damit verbunden ist die Verkarstung und Verlehmung der Kalksteine. Verkarstungserscheinungen und Verlehmung können auch in nicht sekundär umgewandelten Kalksteinen auftreten. In den Bankkalksteinen ist die Verkarstung aufgrund der mergeligen bis tonigen Zwischenlagen nicht so deutlich ausgebildet wie in den Massenkalksteinen.

Gestein

Bei den Oberjura-Kalksteinen handelt es sich um Ablagerungen einer Karbonatplattform, die Teil eines von Rumänien über Polen, Süddeutschland, Portugal bis Florida reichenden Gürtels darstellt. Im Gebiet der heutigen Schwäbischen Alb fiel die Karbonatplattform am Rand der Tethys rampenartig flach nach Südosten ein. In diesem Epikontinentalmeer („auf dem Kontinent befindliches Meer“) wurden im Zeitraum vor 152–135 Mio. Jahren die Sedimente in Tiefen zwischen 50 und 150 m abgelagert. Der Sedimentationsraum der heutigen Schwäbischen Alb ist gegliedert in Becken und „Riffe“, was zur Ausbildung einer Bankkalkfazies und Massenkalkfazies führte.

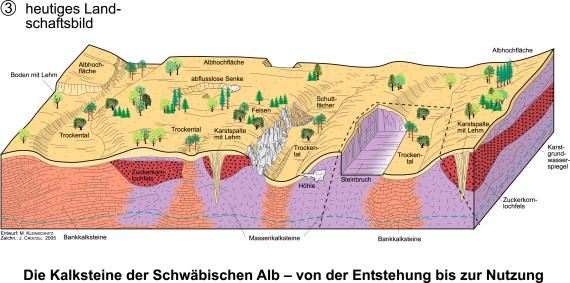

Schematisches geologisches Blockbild der Albhochfläche mit den zwei wichtigsten, ineinander verzahnten Fazies des Oberjuras: Bankkalksteine und Massenkalksteine. Die meisten Steinbrüche sind in den Massenkalksteinen zu finden, weil hier hochwertige Straßenbaustoffe gewonnen werden können.

Da in der Massenkalkfazies keine echten Gerüstbildner wie z. B. Korallen auftreten – mit Ausnahme der Mergelstetten-Formation im Raum Nattheim–Gerstetten – handelt es sich nicht wirklich um „Riffe”, sondern um „mud mounds” oder allgemein um Bioherme. Üblicherweise wird der Massenkalk als Schwamm-Mikroben-Biohermfazies angesprochen (z. B. Geyer et al., 2011; Gwinner, 1976). Die Massenkalksteine bilden einen undeutlich geschichteten bis massigen, weißen bis gelbbraunen Gesteinskörper. Lateral und vertikal verzahnen sich die Massenkalksteine mit deutlich geschichteten, meist schwach tonigen, weißlichen bis grauen Kalksteinen der Bankkalk- oder Biostromfazies, welche in den Becken („Schüsseln“) um die „mud mounds“ abgelagert wurden. Zwischen den Kalksteinbänken der Bankkalkfazies treten tonige bis mergelige Einschaltungen auf. In der Obere-Felsenkalke-Formation und in der zeitgleichen Massenkalkfazies kommen auch oolithische Kalksteine (Oolithe) vor, welche in bewegtem, flachem Wasser entstanden sind.

Zusammenschwemmungen von kalkigem Fossilschutt werden auch als Trümmerkalksteine bezeichnet. Sie sind insbesondere auf der östlichen Schwäbischen Alb zu finden. Im Gegensatz zur Schwäbischen Alb herrschten im Bereich des heutigen Oberrheins Flachwasserbedingungen, in denen Korallen vorherrschten. Hieraus bildeten sich massige Korallen- und Riffschuttkalke sowie die sog. Splitterkalke der keltischen oder rauracischen Fazies.

Nach der Ablagerung waren die Kalksteine der Schwäbischen Alb einer Reihe von tektonischen und stofflichen Veränderungen unterworfen (z. B. Geyer et al., 2011, Giese & Werner, 1997, Villinger, 2006a).

Petrographie

Die chemische Zusammensetzung der einzelnen stratigraphischen Einheiten im Oberjura der Mittleren Schwäbischen Alb wurde im Zuge der Erkundungsarbeiten zur Erstellung der Lagerstättenpotentialkarte für die Region Neckar-Alb anhand von 407 großen Durchschnittsproben ermittelt (Werner et al., 1995b). Danach haben die z. T. gebankten und z. T. massigen Karbonatgesteine im Raum Trochtelfingen–Mehrstetten–Albstadt–Winterlingen im Niveau der Unteren-Felsenkalke-Formation (joFU) einen CaCO3-Gehalt von durchschnittlich 91,6 % (min. 84,7 %, max. 96,4 %), in der Oberen-Felsenkalke-Formation (joFO) einen CaCO3-Gehalt von durchschnittlich 95,2 % (min. 81 %, max. 99,7 %) und in der Liegende-Bankkalke-Formation (joLB) von durchschnittlich 97,2 % (min. 94,6 %, max. 99,5 %). Die im Raum Lennigen–Urach untersuchten Gesteine der Hangende-Bankkalke-Formation (joHB) weisen durchschnittlich einen CaCO3-Gehalt von 94,0 % auf.

Mächtigkeiten

Geologische Mächtigkeit: Der Oberjura der Schwäbischen Alb – auch als Weißer Jura (früher auch Malm) bezeichnet – wird heute von einer etwa 500–600 m mächtigen Wechselfolge von Kalksteinen in massiger oder gebankter Ausbildung mit unterschiedlichem Dolomit- bzw. Dedolomitgehalt sowie tonigen Kalksteinen und Kalkmergelsteinen aufgebaut.

Genutzte Mächtigkeit: Die nutzbare Mächtigkeit der Oberjura-Kalksteine ist abhängig von der Gesteinsqualität (Dolomitisierung/Dedolomitisierung), Verkarstung sowie der Überdeckung und variiert zwischen 10‒140 m.

Gewinnung und Verwendung

Gewinnung: Die Kalksteine aus dem Oberjura sind – gemeinsam mit den Kalksteinen aus dem Oberen und Unteren Muschelkalk – neben den sandigen Kiesen die mengenmäßig wichtigste Gruppe der Steine und Erden-Rohstoffe. Der Anteil der Kalksteine aus dem Oberjura liegt dabei bei rund 30 %.

Die Kalk- und Dolomitsteine werden entweder durch Bohren und Sprengen oder – in der Nähe von Wohnbebauung – durch Reißen mit schweren Baggerfahrzeugen gelöst. In der Regel findet auch die Weiterverarbeitung der gelösten Karbonatgesteine unmittelbar neben dem Gewinnungsort statt.

Verwendung: Die Kalksteine des Oberjuras sind eine bedeutende Ressource für die Rohstoffgewinnung in Baden-Württemberg. Abgebaut werden geschichtete Kalksteine (Bankkalke), massig entwickelte Schwammriffkalksteine (Massenkalke) und untergeordnet auch oolithische Kalksteine, wie der Brenztal-Trümmerkalk bei Ulm. Die Karbonatgesteine des Oberjuras können verschiedenen Nutzungen zugeführt werden:

1. Natursteine für den Verkehrswegebau, für Baustoffe und als Betonzuschlag

Insbesondere beim Straßenbau werden die Kalksteine des Oberjuras in großem Umfang als Brechsand, Splitt, Schotter und grobstückige Schroppen eingesetzt. Kornabgestufte Gemische – die besonders gut verdichtbar sind – dienen bei stark setzungsfähigem Untergrund als Bodenaustauschmaterial. Große Blöcke werden zur Uferbefestigung eingesetzt. Bei diesen Verwendungsmöglichkeiten müssen die Kalksteine frostsicher sein. Dies ist z. B. bei Kalksteinen der Wohlgeschichtete-Kalke-Formation (joW) selten gegeben, weshalb sie hauptsächlich für den nicht qualifizierten Wegebau eingesetzt werden. Günstig sind hingegen die Materialeigenschaften der Massenkalksteine; sie eignen sich zur Herstellung einer großen Zahl güteüberwachter Produkte für den Straßen- und Betonbau.

2. Zementrohstoffe

Auf der mittleren und östlichen Schwäbischen Alb stellen tonige Kalk- und Kalkmergelsteine der Zementmergel-Formation bzw. Mergelstetten-Formation des Oberjuras die Grundlage der Zementindustrie dar, da ihre Zusammensetzung von Natur aus etwa der des, 1843 in England entwickelten, künstlichen Portlandzements entspricht. Nicht zufällig steht daher im Raum Ulm die „Wiege der deutschen Zementindustrie“. Ab 1864 wurde in Allmendingen erstmals in Deutschland Portlandzement produziert. Derzeit werden in neun großen Steinbrüchen rd. 7 Mio. t Zementrohstoffe abgebaut.

3. Hochreine Kalksteine

Die besten und reinsten Kalkvorkommen befinden sich in der Oberjura-Massenkalk-Formation der Schwäbischen Alb. Oberjura-Kalksteine mit einem Kalkgehalt von über 99 % werden derzeit vorwiegend in der chemischen Industrie, Papier-, Pharma-, Bau- und Nahrungsmittelindustrie sowie zur Glasherstellung und Trinkwasserbehandlung verwendet. Kalksteine mit geringeren Karbonatgehalten (80 bis ca. 97 % CaCO3) dienen vor allem der Erzeugung von Kalk- und Zementputzen.

4. Naturwerksteine

Kalksteine des Oberjura wurden und werden aus verschiedenen Horizonten auch zur Werksteingewinnung abgebaut:

- Plattenkalke, z. B. von Kolbingen, Renquishausen und Nusplingen

- Steinweiler Platten

- Tuttlinger Marmor (Tuttlinger Jurakalkstein)

- Falkensteinmarmor

- Uracher Kalkstein

- Schopflocher Elfenbeinmarmor

- Korallenkalkstein von Arnegg (Marmor von Arnegg)

- Brenztal Trümmerkalk

Ausführliche Informationen sind über das Buch „Naturwerksteine in Baden-Württemberg“ erhältlich (Werner et al., 2013).

5. Dolomitsande, Dolomitsteine

Im Oberjura der Schwäbischen Alb treten Dolomitsteine auf, die in Oberflächennähe oftmals zu Sand zerfallen sind. Viele alte Sandgruben auf der Schwäbischen Alb gehen auf diese dolomitischen Karbonatsande oder Dolomitsande zurück. Auf der Ostalb im Raum Bopfingen treten verhältnismäßig reine, graubraune Dolomitsteine auf, die bis 2014 für den Verkehrswegebau und untergeordnet zur Düngung genutzt wurden. Möglichst reine Dolomitsteine, also solche mit einem hohen Gehalt des Minerals Dolomit (CaMg[CO3]2), werden in der Glasindustrie (Flach- und Hohlgläser), der chemischen Industrie sowie der Eisen- und Stahlindustrie verwendet. Das Potenzial zur Gewinnung reiner Dolomitsande bzw. -steine für diese höherwertigen Einsatzbereiche ist in Südwestdeutschland bisher noch nicht geprüft worden.

Lagerstättenpotenzial

Die Kriterien für Natursteine der Untergruppe Kalksteine wurden bereits im Rahmen der für die Region Bodensee-Oberschwaben erstellten Lagerstättenpotenzialkarten für die Oberjura-Kalksteine definiert (Werner, 2000b), wobei die umfangreichen LGRB-Erkundungsarbeiten auf der Mittleren Schwäbischen Alb in den Jahren 1993 bis 1995 (Giese & Werner, 1997; Werner, 2000d) hierbei berücksichtigt wurden.

Geringes LP:

- Ausreichende Materialreinheit und Verbandsfestigkeit, keine oder geringe Mergelanteile, Zerklüftung kann aber deutlich erhöht sein

- Zuckerkörnige Umwandlung und Verkarstung sind örtlich deutlich ausgeprägt oder müssen aufgrund der geologischen Verhältnisse aus der Nachbarschaft als möglicherweise lokal intensiv prognostiziert werden

- Nutzbare Mächtigkeiten im Mittel 50–60 m, teilweise deutlich darüber und darunter

- Geringe bis mittlere flächenhafte Erstreckung von 20–50 ha, bei geringerer Mächtigkeit auch deutlich darüber, bei großer Mächtigkeit auch darunter

- Keine großen tektonischen Störungen nachgewiesen oder vermutet, aber randlich zum Vorkommen möglich; Hinweise auf Zonen mit intensiver Zerklüftung sind vorhanden

- Das Vorkommen ist verkehrs- und abbautechnisch gut erreichbar und überwiegend im Hangabbau gewinnbar, jedoch ist z. T. auch ein kombinierter Hang-/Kesselabbau notwendig, um die wirtschaftlich notwendige Abbaumächtigkeit zu erreichen

- Unmittelbare Konflikte mit Siedlungsflächen sind nicht zu erwarten

Mittleres LP:

- Vorwiegend hohe Materialreinheit und Verbandsfestigkeit, keine oder geringe Mergelanteile, meist geringe Zerklüftung, lokal aber deutlich erhöht

- Örtlich geringfügige Umwandlung (Zuckerkornlochfels oder Dolomitstein) oder kleinere Vorkommen von Dedolomit, die beim Abbau aber i. d. R. ausgehalten werden können; die Verkarstung kann örtlich intensiv sein

- Hohe bis mittlere nutzbare Mächtigkeiten, im Mittel um 60 m und darüber

- Zumeist große flächenhafte Ausdehnung über 50 ha

- Keine bedeutenden tektonischen Störungen nachgewiesen oder vermutet

- Das Vorkommen ist verkehrs- und abbautechnisch gut erreichbar und überwiegend im Hangabbau gewinnbar, jedoch ist z. T. auch ein kombinierter Hang-/Kesselabbau notwendig, um die wirtschaftlich notwendige Abbaumächtigkeit zu erreichen

- Unmittelbare Konflikte mit Siedlungsflächen oder Hauptverkehrswegen sind nicht zu erwarten, die flächenhafte Ausdehnung des Vorkommens ist ausreichend groß, um den erforderlichen Abstand zu Wohngebieten ohne Einschränkung der Rohstoffgewinnung einhalten zu können

Hohes LP:

- Hohe Materialreinheit und Verbandsfestigkeit, keine oder sehr geringe Mergelanteile und geringe Zerklüftung

- Keine oder nur sehr geringfügige Umwandlung in Dedolomit/Zuckerkornlochfels oder Dolomitstein und geringe Verkarstung

- Hohe nutzbare Mächtigkeiten, im Mittel über 80 m

- Große flächenhafte Erstreckung von 100 ha und mehr

- Keine tektonischen Störungen nachgewiesen oder vermutet

- Das Vorkommen ist verkehrs- und abbautechnisch gut erreichbar und überwiegend im Hangabbau gewinnbar

- Unmittelbare Konflikte mit Siedlungsflächen oder Hauptverkehrswegen sind nicht zu erwarten, die flächenhafte Ausdehnung des Vorkommens ist ausreichend groß, um den erforderlichen Abstand zu Wohngebieten ohne Einschränkung der Rohstoffgewinnung einhalten zu können.

-

Im Steinbruch Schelklingen-Vohenbronnen (RG 7624-5) werden Kalk- und Kalkmergelsteine der Mergelstetten- und der Hangende-Bankkalke-Formation zur Zementherstellung abgebaut.

Im Steinbruch Schelklingen-Vohenbronnen (RG 7624-5) werden Kalk- und Kalkmergelsteine der Mergelstetten- und der Hangende-Bankkalke-Formation zur Zementherstellung abgebaut.

-

Abbau von Kalksteinen im Oberen Massenkalk, Steinbruch Eigeltingen (RG 8119-2).

Abbau von Kalksteinen im Oberen Massenkalk, Steinbruch Eigeltingen (RG 8119-2).

-

Gebrochene Kalksteine aus dem Oberjura machen etwa ein Drittel der Kalksteinförderung in Baden-Württemberg aus: Die Kalkstein-Schotter aus dem Steinbruch Söhnstetten (RG 7326-1).

Gebrochene Kalksteine aus dem Oberjura machen etwa ein Drittel der Kalksteinförderung in Baden-Württemberg aus: Die Kalkstein-Schotter aus dem Steinbruch Söhnstetten (RG 7326-1).

-

Abbau von Bankkalkstein aus dem Oberjura als Zuschlagstoff für die Portlandzementherstellung im Steinbruch Heidenheim a. d. Brenz-Mergelstetten (RG 7327-1).

Abbau von Bankkalkstein aus dem Oberjura als Zuschlagstoff für die Portlandzementherstellung im Steinbruch Heidenheim a. d. Brenz-Mergelstetten (RG 7327-1).

-

Vorherrschend massige Kalksteine des Oberjuras im Steinbruch Blaustein-Wippingen (RG 7525-9).

Vorherrschend massige Kalksteine des Oberjuras im Steinbruch Blaustein-Wippingen (RG 7525-9).

-

Karbonatgestein, das durch Umwandlung aus Dolomitstein hervorgegangen ist (völlige oder teilweise Rekalzitisierung); wegen seiner kavernösen Struktur auch als zuckerkörniger Lochfels bezeichnet.

Karbonatgestein, das durch Umwandlung aus Dolomitstein hervorgegangen ist (völlige oder teilweise Rekalzitisierung); wegen seiner kavernösen Struktur auch als zuckerkörniger Lochfels bezeichnet.

-

Im Steinbruch Schopfloch (RG 7423-3) auf der Mittleren Schwäbischen Alb wurde der hellbeige bis fast weiße „Elfenbeinmarmor“ (Obere-Felsenkalke-Formation) gewonnen. Bodenvase im Verwaltungsgebäude der Fa. Lauster Steinbau in Stuttgart.

Im Steinbruch Schopfloch (RG 7423-3) auf der Mittleren Schwäbischen Alb wurde der hellbeige bis fast weiße „Elfenbeinmarmor“ (Obere-Felsenkalke-Formation) gewonnen. Bodenvase im Verwaltungsgebäude der Fa. Lauster Steinbau in Stuttgart.

-

Hochreine Kalkgesteine sind Kalkgesteine mit mehr als 98,5 % CaCO3-Gehalt und somit von besonderer Reinheit. Fehlen auch färbende Beimengungen wie Eisen-, Mangan- und Tonminerale, so spricht man von „Weißkalken“. Hochreine Kalke zählen zu den Industriemineralen. Im Steinbruch Waibertal (RG 7227-1) treten im Oberen Massenkalk partienweise sehr hohe CaCO3-Gehalte von mehr als 98,5 % auf.

Im Steinbruch Waibertal (RG 7227‑1), nördlich von Heidenheim, werden die oberen zwei Sohlen (bräunliche Kalksteine) zur Gewinnung von Natursteinen genutzt. Auf den unteren Sohlen werden hochreine Kalksteine abgebaut.

-

Durchgreifend dolomitisierte Massenkalke von Aalen-Ebnat und Bopfingen: Oben aus dem Steinbruch Schöner Berg (RG 7127-2), unten aus dem Steinbruch Sandberg (RG 7128-1).

Durchgreifend dolomitisierte Massenkalke von Aalen-Ebnat und Bopfingen: Oben aus dem Steinbruch Schöner Berg (RG 7127-2), unten aus dem Steinbruch Sandberg (RG 7128-1).

-

Typisches Beispiel für einen Steinbruch im Oberjura der Schwäbischen Alb mit unterschiedlichen Faziestypen, Steinbruch Erkenbrechtsweiler (RG 7422-1). Links bis Bildmitte: gebankte, durch Mergel unterbrochene Kalksteine. Rechts: Massenkalke, wegen ihrer Bruchempfindlichkeit stärker verkarstet und verlehmt; auf der unteren Sohle gehen diese lateral in Dickbankkalke über.

Typisches Beispiel für einen Steinbruch im Oberjura der Schwäbischen Alb mit unterschiedlichen Faziestypen, Steinbruch Erkenbrechtsweiler (RG 7422-1). Links bis Bildmitte: gebankte, durch Mergel unterbrochene Kalksteine. Rechts: Massenkalke, wegen ihrer Bruchempfindlichkeit stärker verkarstet und verlehmt; auf der unteren Sohle gehen diese lateral in Dickbankkalke über.

-

Korallenkalk aus dem Steinbruch Huttingen-Kapf bei Efringen-Kirchen (RG 8311-3); Bildbreite entspricht 18 cm.

Korallenkalk aus dem Steinbruch Huttingen-Kapf bei Efringen-Kirchen (RG 8311-3); Bildbreite entspricht 18 cm.

-

Bankkalksteine der Hangende-Bankkalke-Formation im Steinbruch Eigeltingen (RG 8119-2)

Bankkalksteine der Hangende-Bankkalke-Formation im Steinbruch Eigeltingen (RG 8119-2)

-

Detailaufnahme eines Massenkalksteins mit Schwammresten (links neben der Münze) im Steinbruch Giengen an der Brenz-Burgberg (RG 7427-1).

Detailaufnahme eines Massenkalksteins mit Schwammresten (links neben der Münze) im Steinbruch Giengen an der Brenz-Burgberg (RG 7427-1).

-

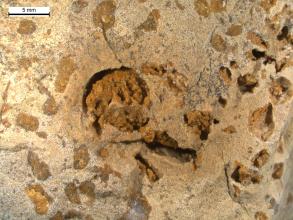

Schwamm-Mikroben-Kalkstein mit zahlreichen Schwammresten (mittelgrau, bräunlich)

Schwamm-Mikroben-Kalkstein, Unterer Massenkalk, Steinbruch Teufel, Straßberg

Schwamm-Mikroben-Kalkstein mit zahlreichen Schwammresten (mittelgrau, bräunlich)

Literatur

- (2011). Geologie von Baden-Württemberg. 5. völlig neu bearb. Aufl., 627 S., Stuttgart (Schweizerbart).

- (1997). Zum strukturellen und lithologischen Bau des Oberjuras der Mittleren Schwäbischen Alb. – Jahreshefte des Geologischen Landesamts Baden-Württemberg, 37, S. 49–76.

- (1976). Origin of the Upper Jurassic Limestones of the Swabian Alb (Southwest Germany). – Contributions to Sedimentology, 5, S. 1–75.

- (2006a). Die Schwäbische Alb – eine geologische Bilderbuchlandschaft. – Rosendahl, W., Junker, B., Megerle, A. & Vogt, J. (Hrsg.). Schwäbische Alb, S. 8–23, München (Wanderungen in die Erdgeschichte, 18).

- (2000b). Lagerstättenpotenzialkarte der oberflächennahen Rohstoffvorkommen in der Region Bodensee-Oberschwaben. 70 S., 1 Karte, Freiburg i. Br. (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg). [unveröff.]

- (2000d). Regional-planning-related exploration for non-metallic minerals – a case history from southwestern Germany. – Zeitschrift für Angewandte Geologie, 46, S. 3–14. [11 Abb.]

- (1995b). Lagerstättenpotentialkarte für die Region Neckar-Alb. Rohstoffgeologische Untersuchung der Kalksteinvorkommen des Weißen Juras. 161 S., 5 Anl., Freiburg i. Br. (Geologisches Landesamt Baden-Württemberg). [unveröff.]

- (2013). Naturwerksteine aus Baden-Württemberg – Vorkommen, Beschaffenheit und Nutzung. 765 S., Freiburg i. Br. (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau).