Geologischer und morphologischer Überblick

Die nach Nordwesten exponierten Hänge zwischen Auggen und Schliengen sind vorwiegend aus eozänen bis unteroligozänen Sedimentgesteinen der Schliengen-Formation, Haguenau-Formation und Küstenkonglomerat-Formation aufgebaut. Diese bestehen im Wesentlichen aus tertiären Tonsteinen und Mergelsteinen mit Kalkstein- und Sandsteinbänken sowie Konglomeraten.

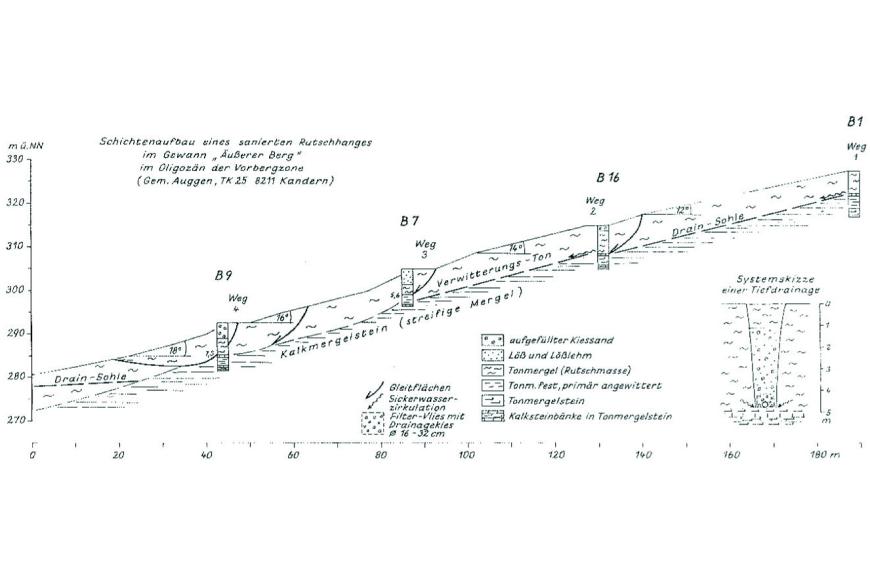

Die Schliengen-Formation, Haguenau-Formation und Küstenkonglomerat-Formation werden von einer wechselnd mächtigen, pleistozänen Lössdecke und von Verwitterungstonen überlagert. In den Gesteinen sind aufgrund der eingeschalteten Kalkstein- und Sandsteinbänke Wasserwegsamkeiten vorhanden, entlang derer sich variable Schichtwasserhorizonte ausbilden können. Diese entwässern in geneigtem Gelände in die Löss- bzw. Verwitterungsdecke (Koerner, 1988).

Die nordwestexponierten Hänge sind mit ca. 10–20° verhältnismäßig flach geneigt und werden schon seit Jahrhunderten weinbaulich bewirtschaftet. Der Weinbau findet heute überwiegend im Direktzug statt.

Rutschereignisse

An den Hängen traten in der Vergangenheit immer wieder flachgründige Rutschungen auf. Der Rutschhorizont befand sich dabei stets an der Schichtgrenze zwischen dem tertiären Festgestein und der Löss- bzw. Verwitterungsdecke. In dieser wurden bei Erkundungsarbeiten mittels Kernbohrungen und Schürfen ausgeprägte Harnischflächen angetroffen, die prädestinierte Rutschflächen darstellen (Koerner, 1988).

Es ist davon auszugehen, dass sich die Hänge in einem labilen Gleichgewicht befinden, d. h. bereits geringfügige Änderungen in der Hanggeometrie oder Durchfeuchtung können Rutschbewegungen auslösen. So erfuhr die Löss- bzw. Verwitterungsdecke z. B. in den regenreichen Jahren 1978, 1982 und 1983 eine zusätzliche Durchfeuchtung durch den Niederschlag. Die Durchfeuchtung bewirkte eine Herabsetzung der haltenden Kräfte (Reduktion der Kohäsion) sowie eine Gewichtszunahme des Bodens (Erhöhung der hangabtreibenden Kräfte) und führte in der Folge in einigen Rebflächen zu deren Abrutschen. Die Rutschungen erreichten dabei Längen von bis zu 60 m und Breiten von bis zu 90 m. Die Höhendifferenz zwischen Abrisskante und abgesackter Rutschscholle betrug bis zu 4 m.

Die Rutschungen sind heute nicht mehr erkennbar, da diese zügig saniert wurden.

Sanierung

Grundsätzlich ist für die Sanierung von Rutschungen und zur Vorbeugung gegen Rutschungen in benachbarten Bereichen, die Fassung und kontrollierte Ableitung des Hangwassers als der „Motor“ von Hangbewegungen erforderlich. Die Ausgestaltung der Entwässerungsmaßnahme hängt dabei v. a. von der Tiefenlage der Rutschflächen ab, da zur Sanierung eines Rutschhanges der Bereich der tiefsten Gleitfläche drainiert werden muss (Wagenplast, 2005).

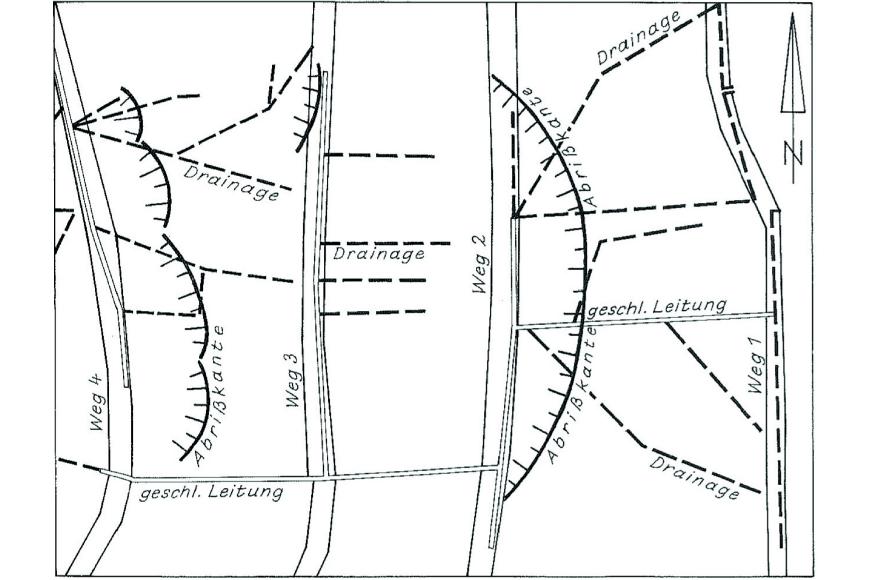

Im vorliegenden Fall entschied man sich, ein Netz von meist in Falllinie angeordneten Drainagesträngen anzulegen. Die Drainagen wurden rund 5 m unter Gelände im Grenzbereich zwischen dem Festgestein und der Rutschmasse angelegt und an geschlossene Entwässerungsleitungen angeschlossen. In den Schadbereichen wurden die Drainagen in ca. 8–12 m Abstand zueinander hergestellt, um eine ausreichende Entwässerung des Hanges zu gewährleisten (Koerner, 1988).

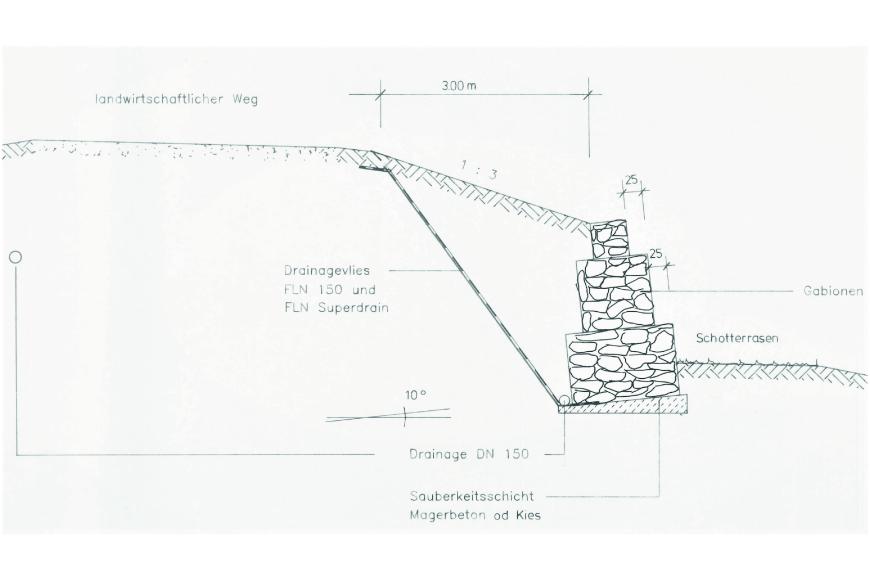

An anderer Stelle (im Gewann „Benz“) wurde ein Wirtschaftsweg durch eine talseitig abgegangene kleinere Rutschung stark beschädigt, sodass dieser nicht mehr genutzt werden konnte. Für die Sanierung des Wirtschaftsweges bzw. der Rutschung wurde vom begleitenden Ingenieurbüro der Bau einer planmäßig in der Löss- bzw. Verwitterungsdecke gegründeten Gabionenwand mit Drainage vorgeschlagen. Talseitig der Gabionenwand sollte das Gelände abgeflacht werden, um einen Grundbruch bzw. Rutschungen ausgelöst durch das Eigengewicht der Gabionen zu vermeiden.

Diese Art der Sicherung stellt zwar eine kostengünstige Alternative zu den o. g. Tiefdrainagen dar. Eine Sicherheit vor neuerlichen Rutschungen bietet sie indes nicht, da die ursächlichen Wasserzutritte in die Löss- bzw. Verwitterungsdecke weiterhin stattfinden können.

Literatur

- (1988). Sanierung von Geländebrüchen mit Tiefdrains im Oligozän der Vorbergzone am Rheingrabenrand. – Jahreshefte des Geologischen Landesamtes Baden-Württemberg, 30, S. 277–283.

- (2005). Ingenieurgeologische Gefahren in Baden-Württemberg. – LGRB-Informationen, 16, S. 1–79.