Diese Bodenlandschaft nimmt mit 58 % der Fläche den größten Anteil im baden-württembergischen Buntsandstein-Odenwald und ‑Spessart ein. Grundsätzliche Unterschiede bestehen zwischen den schmalen, meist gerundeten, vom Mittleren und z. T. vom Unteren Buntsandstein gebildeten Bergrücken im Zentralen Sandstein-Odenwald und den ausgedehnten, nach Osten und Süden abgedachten Flächen im Oberen Buntsandstein (Hinterer und Kleiner Odenwald).

Da auf den Höhen im Zentralen Sandstein-Odenwald nördlich des Neckartals der Lösseinfluss nur gering ist oder fehlt, bilden meist Schuttdecken oder Verwitterungsbildungen aus mittel- bis grobsandigem, z. T. geröllführendem, z. T. kieselig gebundenem Sandstein das Ausgangsmaterial der Bodenbildung. Die Böden sind steinig-sandig, sauer, nährstoffarm und neigen zur Podsolierung. Auf den Hochflächen im Oberen Buntsandstein besitzt das Verwitterungsmaterial dagegen meist einen höheren Tonanteil, aus dem sich bindigere sandig-lehmige Böden bis hin zu reinen Tonböden im Bereich der Rötton-Formation entwickelten. Hinzu kommt auf den Hochflächen eine weite Verbreitung von Lösslehm und lösslehmreichen Deckschichten, was Gründigkeit und Durchwurzelbarkeit sowie Speichervermögen für Wasser- und Nährstoffe in den Böden weiter verbessert. Problematische Standorte für die Land- und Forstwirtschaft sind im Gebiet des Oberen Buntsandsteins dagegen die weit verbreiteten Staunässeböden (s. Kap. Bodeneigenschaften, Bodenbewertung).

Die größte Verbreitung auf den Bergrücken im Zentralen Sandstein-Odenwald (Mittlerer Odenwald) haben die in Kartiereinheit (KE) D17 abgegrenzten podsoligen Braunerden und Podsol-Braunerden. Sie sind in 4–6 dm mächtigen lehmig-sandigen Fließerden entwickelt, in denen stellenweise eine geringe äolische Beimengung feststellbar ist (Decklage bzw. Hauptlage nach Ad-hoc-AG Boden, 2005a). Im Liegenden folgt sandig-lehmiger Gesteinsschutt oder mehr oder weniger stark verwitterter Sandstein. In konvex geformten Reliefbereichen treten Übergänge zu Rankern auf. Mehrere Vorkommen von KE D17 finden sich auch im Kleinen Odenwald südlich des Neckartals auf Oberem Buntsandstein bei Neckargmünd und Lobbach. Ähnliche Böden, z. T. mit Rohhumusdecke und mit deutlich sandigerem und z. T. extrem steinigem Verwitterungsmaterial aus Sandsteinzersatz, wurden kleinflächig in KE D105 abgegrenzt. Wogegen podsolige Braunerden mit einem spürbar höheren Schluffgehalt aus äolischer Beimengung in der obersten Deckschicht in KE D7 beschrieben werden.

Auf schmalen Rücken, geneigten Bergspornen und an Oberhängen sind v. a. im Mittleren Buntsandstein oft stärker podsolierte Böden verbreitet (D6, D11). Neben den dominierenden Podsol-Braunerden und Braunerde-Podsolen können auch Podsole auftreten. Als Humusform findet sich jedoch meist kein Rohhumus, sondern ein typischer bis rohhumusartiger Moder. Rohhumusdecken kommen dagegen auf den zugeschärften Rücken und Kuppen der Hochlagen des Zentralen Sandstein-Odenwalds vor. Die dort verbreiteten steinigen Podsol-Ranker und Podsol-Braunerden (D95) sind sehr flach- bis flachgründig. Ähnlich wie an den Talhängen dürfte die Ursache der Podsolierung z. T. auch auf historische Waldnutzungsformen zurückzuführen sein (Streuentnahme, Waldweide usw., vgl. Kap. Böden der Hangbereiche und Kap. Landnutzung).

Auf breiten Rücken, aber auch an schwach bis stark geneigten Hängen, macht sich am Westrand des Buntsandstein-Odenwalds vielerorts deutlicher Lösseinfluss in den Deckschichten bemerkbar. In KE D8 dominieren dreischichtige Braunerden (Deck- über Mittel- auf Basislage), die meist eine deutliche Lessivierung aufweisen. Sie besitzen in der Regel geringere Sand- und Steingehalte als die oben beschriebenen Böden. Vereinzelt treten als Begleitböden Parabraunerden auf.

Kleinflächig, westlich von Wilhelmsfeld und nördlich von Heiligkreuzstainach, kommen auf schmalen Rücken, Hangverflachungen und in Sattellagen im Übergang zum Grundgebirge Bodenprofile mit tonreichen Unterböden vor. Es handelt sich dabei vermutlich um Verwitterungsmaterial der Rotliegend-Sedimente oder Langenthal-Formation. Die dort auftretenden Braunerden und Pelosol-Braunerden wurden in KE D12 zusammengefasst.

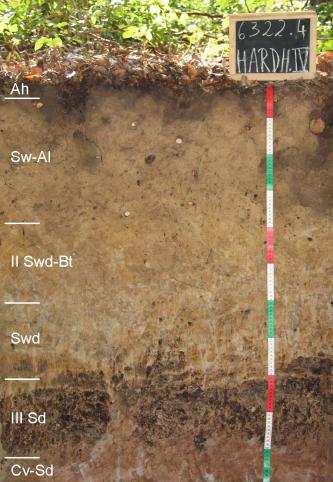

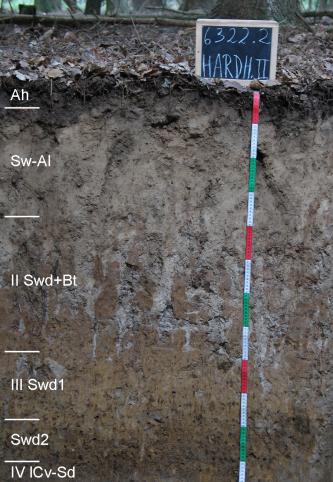

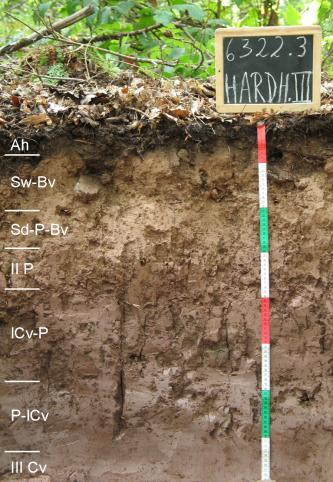

Auf den Buntsandsteinplatten des Hinteren Odenwalds, im Kleinen Odenwald und im südlichen Spessart wurde im Pleistozän in weiten Bereichen geringmächtiger Löss abgelagert. Vielfach wurde das Material solifluidal umgelagert und mit Verwitterungsmaterial des Oberen Buntsandsteins vermischt. Als Ergebnis liegen mehrschichtige, im oberen Bereich lösslehmhaltige Fließerden als Ausgangsmaterial der Bodenbildung vor. Unter der 2–5 dm mächtigen, schluffig-lehmigen bis sandig-lehmigen Decklage (Hauptlage) folgt eine tonig-lehmige Mittellage, die wie die Decklage einen mehr oder weniger deutlichen Lösslehmgehalt und meist einen mittleren Steingehalt aufweist. Im Liegenden schließt in 6–9 dm Tiefe die steinige, sandig-tonige Basislage aus Verwitterungsmaterial des Oberen Buntsandsteins an. Vorherrschende Böden in diesen Dreischicht-Substraten sind die in KE D33 beschriebenen Parabraunerden. Die Grenze zwischen Al- und Bt-Horizont fällt dabei i. d. R. mit der Schichtgrenze zwischen Deck- und Mittellage zusammen. Bei eher geringem Lösslehmanteil in der Mittellage ist die Lessivierung auch nur undeutlich ausgeprägt, sodass die Böden als Braunerde-Parabraunerde oder stellenweise als lessivierte Braunerde bezeichnet werden. Besonders an den Hochflächenrändern, auf schmalen Rücken und im Bereich der Oberhänge, wo der Lösslehmeinfluss nachlässt, treten solche Übergangstypen zwischen Parabraunerde und Braunerde häufiger auf und wurden als eigene Kartiereinheiten ausgewiesen (D19, D94, D13, D98).

Stellenweise kommen Parabraunerden vor, die in über 1 m-mächtigen lösslehmhaltigen Fließerden entwickelt sind (KE D114). Meist ist dann der Lösslehmeinfluss sehr deutlich, was in hohen Schluffgehalten zum Ausdruck kommt. Dasselbe gilt auch dort, wo der Mittellage kein sandiges Buntsandsteinmaterial beigemischt ist, weil im Liegenden tonige Fließerden aus der Rötton-Verwitterung folgen (D119).

Übergang vom Odenwald zum Bauland im Elztal bei Dallau – Im Vordergrund blickt man auf einen flachen Gleithang im Mündungsbereich des Trienzbachs in die Elz. Dieser Bereich gehört noch zum Odenwald (Pelosole, Parabraunerden; D57, D119, D114), während die Muschelkalkhänge im Hintergrund dem Bauland zugeordnet werden.

Den in den aufgeführten Kartiereinheiten beschriebenen Dreischichtböden ist gemein, dass meist keine oder nur gering ausgeprägte Merkmale zeitweiliger Staunässe erkennbar sind (Pseudovergleyung). Anders ist dies in abzugsträgen Flachlagen, Mulden oder an konkaven Flachhängen. Dort sind als Wald oder Grünland genutzte Böden verbreitet, die deutliche Merkmale zeitweiliger Staunässe im Jahreslauf aufweisen. Als Wasserstauer wirkt dabei zum einen der in der Mittellage entwickelte Bt-Horizont, besonders aber auch die dichtgelagerte tonige Basislage im Untergrund. Es finden sich Übergänge von der Pseudogley-Parabraunerde bis zum Pseudogley (D113, D60, D124, D87, D165).

Als eigene Kartiereinheit wurden die auf der Mudauer Hochfläche verbreiteten Pseudogleye ausgewiesen (D123, D126), die unter Wald oft auch eine schwache Podsolierung aufweisen und eine Rohhumusdecke tragen. In flachen Muldentälchen können neben Pseudogleyen im Muldenzentrum vereinzelt auch Gleye auftreten (D165). Extrem nasse Mulden, in denen neben Pseudogleyen und Gley-Pseudogleyen vereinzelt auch Stagnogleye, Gleye und Quellengleye vorkommen, wurden in einer eigenen Einheit D125 zusammengefasst.

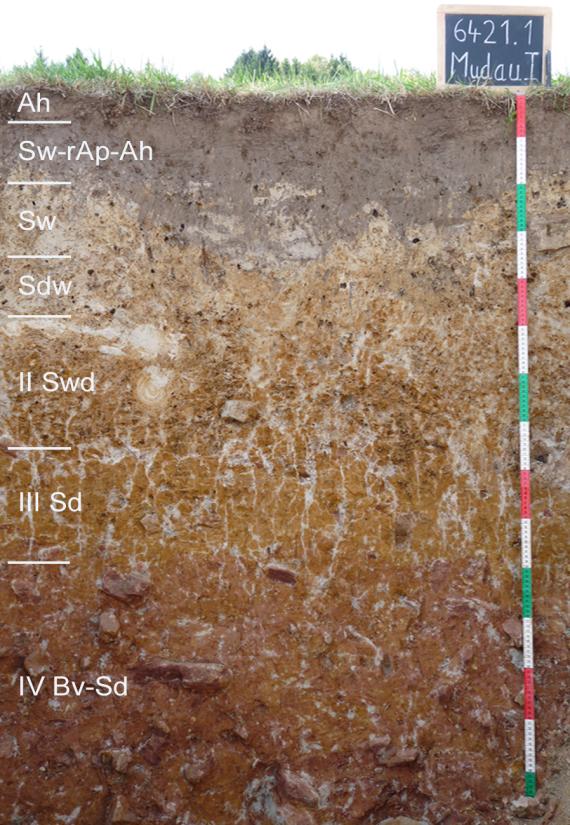

Dieser Pseudogley aus lösslehmreichen Deckschichten über toniger Buntsandstein-Fließerde (D123) befindet sich im flachen Wasserscheidenbereich zwischen Mudau und Schloßau. Die Fläche wird als Dauergrünland genutzt und war bis in die 40er Jahre des letzten Jahrhunderts noch bewaldet. Der Boden besitzt die typische Profilmorphologie eines durch zeitweilige Staunässe geprägten Pseudogleys. Der schluffreiche, wasserdurchlässige Bereich oberhalb 45 cm weist unter dem Humushorizont einen durch Reduktion von Eisenoxiden gebleichten Horizont auf. Darunter folgen tonreichere, dichte Stauhorizonte mit deutlicher Marmorierung. Das Ausgangsmaterial oberhalb 1 m sind lösslehmhaltige Fließerden mit wechselndem Steingehalt. Das rötliche, sandig-tonige, steinige Material darunter ist ebenfalls eine Fließerde aus Buntsandsteinmaterial, die sich bis in über 2 m Tiefe fortsetzt. Musterprofil 6421.1

In den Randbereichen zum Kraichgau, Bauland und Tauberland werden die lösslehmhaltigen Fließerden zunehmend durch geringmächtige Lösslehmdecken abgelöst. Immer wieder feststellbare geringe Beimengungen von Buntsandsteinmaterial zeigen allerdings, dass es sich vermutlich auch hier überwiegend um solifluidal umgelagertes Material und nicht um in situ verwitterten Löss handelt. In der v. a. im Hinteren Odenwald nördlich von Buchen sowie im südlichen Spessart und im Kleinen Odenwald verbreiteten Einheit D23 wechseln pseudovergleyte Parabraunerden mit Pseudogley-Parabraunerden. Der Lösslehm ist in diesen Bereichen allerdings nur 5–8 dm mächtig und wird von tonigen Fließerden unterlagert. Örtlich, wo oberhalb 6 dm u. Fl. eine tonige Basislage auftritt, sind auch Pelosol-Parabraunerden verbreitet (D24).

Pseudovergleyte Parabraunerden und Pseudogley-Parabraunerden aus mächtigerem Lösslehm werden in den Kartiereinheiten D31 und D110 beschrieben. Die im Südwesten des Kleinen Odenwalds ausgewiesenen, nicht durch Staunässemerkmale gekennzeichneten Parabraunerden (D22) aus mächtigem Lösslehm kommen kleinflächig auch nördlich des Neckars bei Heidelberg-Ziegelhausen und Schönau vor. Meist finden sie sich in konkaven Hangmulden oder an ostexponierten Hängen.

Die Parabraunerden aus lösslehmreichen Fließerden und Lösslehm im Buntsandstein-Odenwald zeigen im Gegensatz zu denjenigen der angrenzenden Gäulandschaften meist keine oder nur eine geringe Profilverkürzung durch Bodenerosion. Eine Ausnahme bilden die Böden in KE D110 am Ostrand des Hinteren Odenwalds und auf den Höhen südwestlich von Wertheim. Wo die Einheit unter Ackernutzung vorkommt, ist der tonverarmte obere Profilabschnitt meist stark verkürzt bzw. komplett im Pflughorizont aufgearbeitet. In wenigen Bereichen, in denen erodierte Pseudogley-Parabraunerden deutlich vorherrschen, wurde mit D32 eine eigene Kartiereinheit ausgewiesen. Sie kommt beiderseits des unteren Taubertals sowie im Kleinen Odenwald vor. Stellenweise tritt bei diesen Böden bereits karbonathaltiger Rohlöss im Unterboden auf.

Auch die Lösslehmböden neigen auf abzugsträgen Flachlagen zu Staunässe. Besonders auf den niederschlagsreichen Hochflächen um Mudau wurden verbreitet Pseudogleye und Parabraunerde-Pseudogleye aus Lösslehm kartiert (D61). Ähnliche, in flachen Muldentälchen verbreitete Böden wurden in KE D34 beschrieben.

Wo die Lösslehmdecken und Mittellagen an den Hochflächenrändern oder an konvex gewölbten Flachhängen und Hügelrücken auskeilen, liegt die mehr oder weniger lösslehmhaltige, meist 2–6 dm mächtige Decklage direkt dem verwitterten Sand- oder Tonstein auf oder wird von sandsteinführenden sandigen bis tonigen Fließerden unterlagert (Basislage). Eine große Verbreitung haben dort die in KE D16 beschriebenen zweischichtigen Pelosol-Braunerden, die besonders im Verbreitungsgebiet der Rötton-Formation auftreten. Der schluffig-lehmige Bv-Horizont ist dabei in einer 3–5 dm mächtigen Decklage entwickelt und wird von einer dunkelroten mehr oder weniger skelettführenden Tonfließerde mit Pelosol-Merkmalen unterlagert. Wo die Decklage geringmächtiger wird oder fehlt, sind Braunerde-Pelosole bzw. Pelosole ausgebildet (D57). In abflussträgen Flachlagen oder flachen Mulden können sich dabei Übergänge zu Pseudogleyen ausbilden (Pseudogley-Pelosol, D156).

Besteht die unterlagernde Basislage eher aus sandigem bis tonigem, steinigem bis stark steinigem Material, ist die – dann oft in einer sandig-lehmigen Decklage entwickelte – Braunerde der vorherrschende Bodentyp (D144, D96). Auch hier können in entsprechenden Reliefpositionen zeitweilig staunasse Standorte auftreten (Pseudogley-Braunerde, D99). In flachen Mulden und schwach geneigten Talschlüssen sind am Westrand des Hinteren Odenwalds und örtlich im Kleinen Odenwald schließlich vollentwickelte Pseudogleye verbreitet (D122).

Staunässemerkmale sind in Böden dort seltener, wo auf Verebnungen, flachen Erhebungen, Plateaurändern und an schwach geneigten Oberhängen unter der Decklage anstelle einer Basislage Sandstein und Sandsteinzersatz ansteht. Hier ist wiederum die Braunerde der vorherrschende Bodentyp (D81, D97, D103).

Der Verebnungen bildende geringmächtige Rötquarzit ist im Nordosten der Bodengroßlandschaft in der Geologischen Karte oft großflächig dargestellt. Er wird aber in weiten Bereichen noch von sandig-tonigen und lösslehmreichen Fließerden überdeckt, denen der harte Sandstein oft als Bodenskelett beigemengt ist. Direkt bodenbildend tritt der Rötquarzit eher selten in Erscheinung (meist D81 und D144). Zur Verbesserung der Bodenverhältnisse wurden in früheren Zeiten größere Sandsteinblöcke des Rötquarzits auf Äckern häufig aktiv herausgebrochen (Günzburger, 1936, S. 39).

Inseln von Unterem Muschelkalk, wie sie z. B. auf den Buntsandsteinhöhen bei Mosbach-Lohrbach, Elztal-Dallau oder südwestlich von Buchen vorkommen, werden bereits zur Bodengroßlandschaft Bauland gerechnet. Lediglich einige kleine, mehrere Kilometer von der Landschaftsgrenze entfernte Vorkommen im Bereich einer Störungszone bei Wertheim-Nassig wurden noch zur Bodengroßlandschaft Buntsandstein-Odenwald und ‑Spessart gerechnet. Es dominieren dort flach- bis mittelgründige, karbonathaltige, steinige Tonböden (Terra-fusca-Rendzina und Pararendzina, D88).

Auch wenn in weiten Teilen der Bodengroßlandschaft die Bodenerosion nur gering war, finden sich in den zahlreichen Muldentälchen holozäne Abschwemmmassen als bodenbildendes Substrat. Ihre Verbreitung und Mächtigkeit nimmt zum Ost- und Südrand der Bodengroßlandschaft hin zu, da dort die Landnutzung am weitesten zurückreicht und die erosionsanfälligen Lösslehme die größte Verbreitung haben. Vorherrschend sind in den Muldentälchen die in KE D89 und örtlich in D56 beschriebenen tiefen Pseudogley-Kolluvien und pseudovergleyten Kolluvien. Die schluffreichen, oft auch schwach sandsteinhaltigen Abschwemmmassen werden unterhalb von 1 m u. Fl. von dichtem Lösslehm unterlagert, was zu den schwach ausgeprägten Staunässemerkmalen führt. Bei den in KE D35 und D148 beschriebenen Kolluvien aus mächtigeren Abschwemmmassen spielt Staunässe nur eine untergeordnete Rolle. Einheit D35 kommt verbreitet auch im angrenzenden Lössgebiet vor.

In wenigen Bereichen bestehen die Abschwemmmassen zu einem größeren Teil aus Verwitterungsmaterial des Oberen Buntsandsteins. So finden sich im Verbreitungsgebiet der Rötton-Formation vereinzelt pseudovergleyte Kolluvien und Pseudogley-Kolluvien aus tonig-lehmigen Abschwemmmassen (D129, D173). Bei Buchen-Stürzenhardt wurden in geneigten, kurzen Muldentälchen mittel tiefe Kolluvien kartiert (D143), die über sandigen Pseudogley-Braunerden liegen. Im Übergang zum Bauland können dort, wo am Oberhang Muschelkalk ansteht, auch lokal kalkhaltige Kolluvien auftreten (D176).

Im Bereich von Quellhorizonten unter dem Rötquarzit oder an der Buntsandstein/Muschelkalk-Grenze finden sich wenige Muldentalabschnitte, in denen die Kolluvien Grundwasseranschluss haben. Gleye treten meist nur als Begleitböden entlang von Wassergräben im Muldenzentrum auf. Ansonsten ist der Grundwassereinfluss dort überwiegend gering (Gley-Kolluvium und Kolluvium mit Vergleyung im nahen Untergrund, D37, D172). Ein kleines Einzelvorkommen von Moorquellengleyen (D139) befindet sich im Kleinen Odenwald, im Naturschutzgebiet Todtenbronnen südöstlich von Schönbrunn. Das vernässte Gebiet liegt im Bereich mehrerer Quellaustritte im Zentrum einer Mulde, die ansonsten von Parabraunerde-Pseudogleyen (D165) eingenommen wird. In der Umgebung finden sich Bombentrichter aus dem Zweiten Weltkrieg, in denen sich kleine Tümpel gebildet haben (Wolf, 2000w).

Die Muldentälchen der Waldgebiete, die nicht bereits bei den weiter oben beschriebenen Pseudogleyen erwähnt wurden, sind in manchen Bereichen mit lösslehmreichen Umlagerungsbildungen verfüllt, deren Genese nicht immer klar ist. Es handelt sich wohl überwiegend um Fließerden und pleistozäne Schwemmsedimente sowie örtlich auch um ältere holozäne Abschwemmmassen. Vorherrschende Böden sind Braunerden und Parabraunerden, die oft schwach ausgeprägte Staunässemerkmale aufweisen (D15, D20, D145).

-

Blick vom Bauland nach Nordwesten über Buchen zum Hinteren Odenwald

An der Nahtstelle zwischen Bauland und Odenwald reihen sich die Städte Buchen, Walldürn, Hardheim und Külsheim aneinander. Das flache Relief und der Quellenreichtum im Übergang vom Muschelkalk zum Buntsandstein boten günstige Voraussetzungen für die Besiedlung. Die Hochflächen im angrenzenden Bauland sind oft wasserarm, bieten aber gute Böden für den Landbau. Im Vordergrund wird Ackerbau auf Rendzinen und Pararendzinen aus Verwitterungsmaterial des Unteren Muschelkalks betrieben (i8, i11).

Blick vom Bauland nach Nordwesten über Buchen zum Hinteren Odenwald

An der Nahtstelle zwischen Bauland und Odenwald reihen sich die Städte Buchen, Walldürn, Hardheim und Külsheim aneinander. Das flache Relief und der Quellenreichtum im Übergang vom Muschelkalk zum Buntsandstein boten günstige Voraussetzungen für die Besiedlung. Die Hochflächen im angrenzenden Bauland sind oft wasserarm, bieten aber gute Böden für den Landbau. Im Vordergrund wird Ackerbau auf Rendzinen und Pararendzinen aus Verwitterungsmaterial des Unteren Muschelkalks betrieben (i8, i11).

-

Übergangsbereich vom ackerbaulich genutzten Kraichgau im Vordergrund zu den Waldgebieten des Kleinen Odenwalds bei Neunkirchen – Unter der größtenteils von Löss bedeckten Agrarlandschaft im Vordergrund liegt die Grenze zwischen Unterem Muschelkalk und der Rötton-Formation des Buntsandsteins. Auch die von geringmächtigen lösslehmreichen Deckschichten überlagerten Röttone um Neunkirchen sind noch waldfrei, während sich im Verbreitungsgebiet der Plattensandstein-Formation dahinter größere Waldgebiete anschließen.

Übergangsbereich vom ackerbaulich genutzten Kraichgau im Vordergrund zu den Waldgebieten des Kleinen Odenwalds bei Neunkirchen – Unter der größtenteils von Löss bedeckten Agrarlandschaft im Vordergrund liegt die Grenze zwischen Unterem Muschelkalk und der Rötton-Formation des Buntsandsteins. Auch die von geringmächtigen lösslehmreichen Deckschichten überlagerten Röttone um Neunkirchen sind noch waldfrei, während sich im Verbreitungsgebiet der Plattensandstein-Formation dahinter größere Waldgebiete anschließen.

Weiterführende Links zum Thema

Literatur

- (2005a). Bodenkundliche Kartieranleitung. 5. Aufl., 438 S., Hannover.

- (1936). Erläuterungen zur Geologischen Spezialkarte von Baden, Blatt Hardheim (Nr. 8). – Erl. Geol. Spezialkt. Baden, 44 S., 1 Beil., Freiburg i. Br. (Badische Geologische Landesanstalt). [Nachdruck 1985: Erl. Geol. Kt. 1 : 25 000 Baden-Württ., Bl. 6322 Hardheim; Stuttgart]

- (2000w). Todtenbronnen. . Die Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe, S. 604–606, Stuttgart (Jan Thorbecke Verlag).