Das im Aachtopf austretende Wasser stammt zum größten Teil aus den Versickerungsstellen der Donau am Wehr und im Brühl bei Immendingen sowie bei Fridingen an der Donau. Der Aachtopf ist die am stärksten schüttende Karstquelle Deutschlands mit einer mittleren Schüttung von rd. 8000 l/s (min. 1310 l/s, max. 24 100 l/s) und einem ca. 280 km2 großen Einzugsgebiet. Auf seinem unterirdischen Weg löst das Wasser jährlich einige 1000 m3 Kalkstein. Nördlich des Quelltopfs stehen unten gebankte Kalksteine der Liegende-Bankkalke-Formation (früher Weißjura zeta 1) und darüber massige Kalksteine des Oberen Massenkalks an. Taucher gelangten vom Ausfluss der Quelle zunächst 17 m in die Tiefe, dann schräg nach Norden in eine Wasserhöhle von 1–3 m Breite, 3–6 m Höhe und über 500 m Länge.

Etwa 500 m nördlich der Aachquelle befinden sich mehrere große Erdsenkungen. Zwei ca. 20 m tiefe Dolinen mit Durchmessern über 40 m sind in die Schichten der Rauhen Kalke innerhalb der Zementmergel-Formation (früher Weißjura zeta 2) eingetieft; die Kalksteine sind an den Dolinenwänden gut zu erkennen. Ihre Entstehung steht vermutlich in Zusammenhang mit der Verkarstung und Kalklösung durch die Karstwässer, die am Aachtopf austreten. Einer Gruppe von Höhlenforschern gelang es vor einigen Jahren, sich – ausgehend von einer der beiden Dolinen – mit einem 105 m tiefen Schacht zu den unterirdischen Karstgewässern vorzuarbeiten.

-

Das im Aachtopf bei Aach austretende Wasser stammt zum größten Teil aus den Versickerungsstellen der Donau am Wehr und im Brühl bei Immendingen sowie bei Fridingen an der Donau. Der Aachtopf ist die am stärksten schüttende Karstquelle Deutschlands mit einer mittleren Schüttung von rd. 8 000 l/s (min. 1 310 l/s, max. 24 100 l/s) und einem ca. 280 km2 großen Einzugsgebiet. Auf seinem unterirdischen Weg löst das Wasser jährlich einige 1 000 m3 Kalkstein. Nördlich des Quelltopfs stehen unten gebankte und massige Kalke der Liegenden Bankkalk-Formation (früher Weißjura zeta 1) an. Taucher gelangten vom Ausfluss der Quelle zunächst 17 m in die Tiefe, dann schräg nach Norden in eine Wasserhöhle von 1–3 m Breite, 3–6 m Höhe und über 500 m Länge.

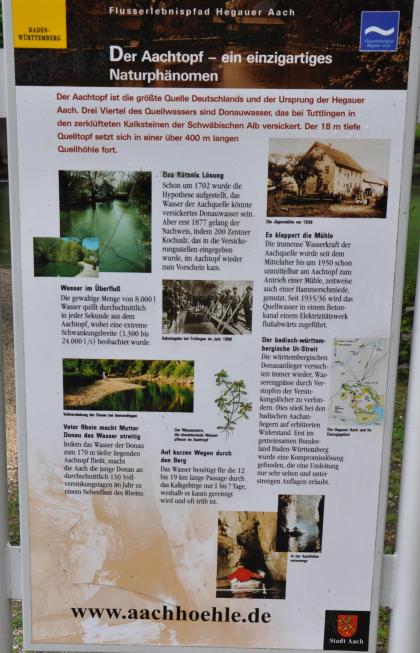

Aachtopf, Aach

Das im Aachtopf austretende Wasser stammt zum größten Teil aus den Versickerungsstellen der Donau am Wehr und im Brühl bei Immendingen sowie bei Fridingen an der Donau. Der Aachtopf ist die am stärksten schüttende Karstquelle Deutschlands mit einer mittleren Schüttung von rd. 8 000 l/s (min. 1 310 l/s, max. 24 100 l/s) und einem ca. 280 km2 großen Einzugsgebiet. Auf seinem unterirdischen Weg löst das Wasser jährlich einige 1 000 m3 Kalkstein. Nördlich des Quelltopfs stehen unten gebankte und massige Kalke der Liegenden Bankkalk-Formation (früher Weißjura zeta 1) an. Taucher gelangten vom Ausfluss der Quelle zunächst 17 m in die Tiefe, dann schräg nach Norden in eine Wasserhöhle von 1–3 m Breite, 3–6 m Höhe und über 500 m Länge.

-

Wiederaustritt des Donauwassers in der Aachquelle

Aachtopf, Aach

Das im Aachtopf austretende Wasser stammt zum größten Teil aus den Versickerungsstellen der Donau am Wehr und im Brühl bei Immendingen sowie bei Fridingen an der Donau. Der Aachtopf ist die am stärksten schüttende Karstquelle Deutschlands mit einer mittleren Schüttung von rund 8 000 l/s (min. 1 310 l/s, max. 24 100 l/s) und einem ca. 280 km2 großen Einzugsgebiet. Auf seinem unterirdischen Weg löst das Wasser jährlich einige 1 000 m3 Kalkstein. Nördlich des Quelltopfs stehen unten gebankte und massige Kalke der Liegenden Bankkalk-Formation (früher Weißjura zeta 1) an. Taucher gelangten vom Ausfluss der Quelle zunächst 17 m in die Tiefe, dann schräg nach Norden in eine Wasserhöhle von 1–3 m Breite, 3–6 m Höhe und über 500 m Länge.

Wiederaustritt des Donauwassers in der Aachquelle

-

Erdfall ca. 500 m nördlich der Aachquelle

Die große Erdsenkung besteht aus zwei ca. 20 m tiefen Dolinen. Sie haben jeweils einen Durchmesser von ca. 40 m. An ihren Seitenwänden stehen noch Schichten der Rauhen Kalke der Zementmergel-Formation (früher Weißjura zeta2) an. Vermutlich steht ihre Bildung im Zusammenhang mit den starken Auswaschungen der Karstwässer, die an der Aachquelle austreten.

Erdfall, Aach

Etwa 300 m nördlich der Aachquelle befindet sich eine große Erdsenkung, die durch zwei ca. 20 m tiefe Dolinen gebildet wird. Sie haben jeweils einen Durchmesser von ca. 40 m. An ihren Seitenwänden stehen noch Schichten der Rauhen Kalke der Zementmergel-Formation (früher Weißjura zeta2) an. Vermutlich steht ihre Bildung im Zusammenhang mit den starken Auswaschungen der Karstwässer, die an der Aachquelle austreten.

Weiterführende Informationen finden sich beispielsweise bei Schreiner (1992b), Huth (2006) oder hier.

Externe Lexika

Wikipedia

Weiterführende Links zum Thema

Literatur

- (2006). Exkursion 7: Von der Donau zum Rhein – Reise zu Jägern und Sammlern, Höhlen und Vulkanen. – Rosendahl, W., Junker, B., Megerle, A. & Vogt, J. (Hrsg.). Schwäbische Alb, S. 110–125, München (Wanderungen in die Erdgeschichte, 18).

- (1992b). Erläuterungen zu Blatt Hegau und westlicher Bodensee. – 3. Aufl., Geologische Karte 1 : 50 000 von Baden-Württemberg, 290 S., Freiburg i. Br., Stuttgart (Geologisches Landesamt Baden-Württemberg).