Der Seebach-Granit, auch als „Achertal-Feinkorn“ oder in der älteren Literatur als „Allerheiligen-Granit“ bezeichnet, ist ein hell- bis mittelgrauer Zweiglimmergranit. Er gehört zum Nordschwarzwälder Granitmassiv und wird im Westen und Norden vom Oberkirch-, Bühlertal- und Forbach-Granit umgeben. Nach Süden und Südosten bildet der Zentralschwarzwälder Gneiskomplex die Grenze. Im Zentrum des Granitplutons befindet sich der Quarzporphyr von Gottschläg, der gangförmig den Seebach-Granit durchsetzt. In den zwei großen, in Betrieb befindlichen (Stand 2021) Steinbrüchen im Achertal, dem am Seebächle gelegenen Bruch der Fa. Fischer-Granit und dem höher gelegenen Bruch der Fa. VSG Schwarzwald-Granit-Werke (RG 7415‑1 und ‑2), steht der Seebach-Granit jeweils mit einer Mächtigkeit von über 100 m an. Insgesamt weist der Granit bei Seebach über 400 m aufgeschlossene Mächtigkeit auf.

Gesteins- und Vorkommensbeschreibung

Es handelt sich um einen grauen, lokal leicht rötlich grauen, klein- bis mittelkörnigen Granit mit nur schwacher Mineralregelung; die Mineralregelung ist aber ausreichend, um rechtwinklige Werkstücke (Pflastersteine, Platten usw.) durch einfaches Spalten zu erzeugen. Der Zweiglimmergranit besteht aus weißem bis leicht rötlichem Kalifeldspat, weißlich grauem Plagioklas, meist klarem Quarz, schwarzem Biotit und silbrigweiß glänzendem Muskovit. Als Nebengemengteile stellte Regelmann (2002) außerdem Apatit, Zirkon, meist zersetzte Eisenoxide, Andalusit und selten kleine Granate fest. Als durchschnittlichen Mineralbestand des Seebach-Granit gibt Emmermann (1977) an (in Vol.‑%):

|

Mineralbestand |

Quarz |

Kalifeldspat |

Plagioklas |

Biotit |

Muskovit |

|

| Seebach-Granit |

33 |

30 |

24 |

5 |

6 |

< 2 |

Die Kristalle der Hauptgemengteile sind meist hypidiomorph ausgebildet. Nur die Quarzkörner sind xenomorph. Die durchschnittliche Korngröße liegt zwischen 1 und 4 mm. Selten treten porphyrische Bereiche auf, die Kalifeldspatkristalle mit ca. 1–2 cm Länge aufweisen. Häufiger kommen dagegen Nester aus Biotit mit ca. 2 cm Durchmesser vor. Von Klüften ausgehend wurden im oberflächennahen Bereich Liesegang´sche Ringe aus Eisenhydroxiden gebildet, die mehrere Meter weit ins Gestein reichen können. In den Steinbrüchen bei Seebach tritt überwiegend ein sehr fester, harter, gleichkörniger Granit auf, der aufgrund dieser Eigenschaften ein weites Einsatzspektrum aufweist (s. u.). In engständig geklüfteten Abschnitten entstand im Einfluss der Verwitterung ein bräunlich grauer, beim Anschlagen dumpf klingender Granit, der deutlich weniger Festigkeit aufweist und nicht als Werkstein- oder zur Erzeugung von Körnungen verwendet werden kann.

Im Steinbruch der Fa. Fischer-Granit Natursteinwerk und Transporte (RG 7415‑1) und seiner Umgebung stehen vereinzelt 0,2–0,5 m mächtige, z. T. auch bis 6 m breite, steil stehende Granitporphyrgänge an, die in NO–SW- und O–W-Richtungen streichen. Die roten bis grauvioletten Granitporphyre bestehen aus Kalifeldspat, Quarz und Biotit. Sie bilden eine mikrogranitische bis feinkristalline Grundmasse, in der die gleichen Minerale auch als Einsprenglinge auftreten können. Das Gefüge der Granitporphyre reicht nach Regelmann (2002) von porphyrisch bis körnig. Geochemisch stehen die Granitporphyre des Nordschwarzwalds in enger Verbindung mit dem Seebach-Granit, da sie eine ähnliche geochemische Zusammensetzung wie der Granit aufweisen (Schleicher, 1978); wahrscheinlich handelt es sich also um Schmelzen, die aus demselben Reservoir stammen.

Seit der Abkühlung der granitischen Schmelzen haben sich ausgeprägte orthogonale und überwiegend richtungsbeständige Kluftsysteme gebildet, an denen es zur Lösung der Granitquader kommt. Die 70–90° steilstehenden Klüfte gehören entweder einem O–W- und oder einem genau N–S-streichenden System an. Die meisten Eintalungen folgen diesen Richtungen.

Als chemische Zusammensetzung des Seebach-Granits, ermittelt an einer repräsentativen Mischprobe aus dem aufgelassenen Steinbruch am Hohfelsen nordnordöstlich von Seebach (RG 7415‑302; LGRB-Analyse, 2008), kann angegeben werden (Angaben in M.‑% bzw. ppm):

|

Chemische Zusammensetzung |

SiO2 |

TiO2 |

Al2O3 |

Fe2O3 |

MnO |

MgO |

CaO |

Na2O |

K2O |

P2O5 |

Ba |

F |

Rb |

Sr |

|

RG 7415‑302 |

73,0 |

0,2 |

14,6 |

1,5 |

0,04 |

0,4 |

0,5 |

3,0 |

5,4 |

0,27 |

274 |

646 |

318 |

59 |

Technische Eigenschaften

Die Hauptkluftsysteme streichen, wie oben erwähnt, in N–S- und O–W-Richtung, daneben existiert noch ein untergeordnetes Kluftsystem, das mit ca. 30° nach WSW einfällt. Die Kluftabstände reichen von 0,2–0,5 m bis 1,5 m. Daraus resultieren maximale Blockgrößen um 3–4 m3. Aufgrund seiner hohen Druckfestigkeit, die auf das gut verzahnte, gleichkörnige Gefüge zurückzuführen ist, wurde der Seebach-Granit früher hauptsächlich zur Herstellung von Pflaster- und Mauersteinen verwendet. Seit 2010 ist man auf diese Anwendungsmöglichkeit – neben der Erzeugung von Edelsplitten usw. – wieder zurückgekommen. Prüfzeugnisse der oben genannten Firmen von 1986, 2008, 2009, 2010, von Regelmann (2002) (R) sowie aus der Internationalen Naturwerkstein-Kartei (INSK, Müller, 1984ff) geben folgende gesteinsphysikalische Daten für den Seebach-Granit an:

|

gesteinsphysikalische Daten |

Seebach-Granit |

|

2,62–2,69 g/cm3 |

|

|

Wasseraufnahme unter Atmosphärendruck |

0,2–0,9 M.‑%, Mittelwert 0,4 M.‑% |

|

Druckfestigkeit |

115–248 MPa |

|

10,8 MPa (INSK), 11 MPa (R) |

|

|

Das Gestein ist gegen Frost beständig. |

Gewinnung und Verwendung

Der Abbau des Seebach-Granits erfolgt, da er überwiegend zu Körnungen für den Verkehrswegebau verarbeitet wird, mit brisantem Sprengen. In für die Werksteingewinnung besonders geeigneten Bereichen wird auch schonend mit Schwarzpulver gesprengt. Zum Erreichen der gewünschten Formate werden ferner Bagger, Stahlkugeln, Bohrer und Spaltgeräte verwendet. Früher hat die Pflaster- und Mauersteinproduktion dominiert, wobei Steinhauer die Steine von Hand in die gewünschte Form brachten. Heute werden hierfür, neben händischem Spalten mit Spalteisen, Presslufthämmer und hydraulische Spaltgeräte verwendet.

-

Spalten von Rohblöcken zur Produktion von Pflastersteinen im Steinbruch Seebach der Fa. Fischer-Granit.

Spalten von Rohblöcken zur Produktion von Pflastersteinen im Steinbruch Seebach der Fa. Fischer-Granit.

-

Fertig zu Pflastersteinen verarbeiteter Granit im Steinbruch Seebach der Fa. Fischer-Granit.

Fertig zu Pflastersteinen verarbeiteter Granit im Steinbruch Seebach der Fa. Fischer-Granit.

Pflastersteine aus Seebach-Granit aus dem Steinbruch Seebach (RG 7415-1). Die Hauptproduktion liegt heute im Bereich von güteüberwachten Schottern, (Edel)Splitten und Wasserbausteinen. Nur ein geringer Anteil wird noch als Naturwerkstein für den Landschafts- und Gartenbau sowie zur Herstellung von Pflastersteinen gehandelt, jedoch weist der Seebach-Granit aufgrund seiner Klein- und Gleichkörnigkeit, sehr guten Kornbindung, der Mineralregelung und des ausgeprägten orthogonalen Kluftmusters ein hohes Potenzial hierfür auf.

Die Hauptproduktion der o. g. Firmen (RG 7415‑1 und ‑2) liegt heute (Stand 2021) im Bereich von güteüberwachten Schottern, (Edel)Splitten und Wasserbausteinen. Nur ein geringer Anteil wird noch als Naturwerkstein für den Landschafts- und Gartenbau sowie zur Herstellung von Pflastersteinen gehandelt, jedoch weist der Seebach-Granit aufgrund seiner Klein- und Gleichkörnigkeit, sehr guten Kornbindung, der Mineralregelung und des ausgeprägten orthogonalen Kluftmusters ein hohes Potenzial hierfür auf.

Aus dem Seebach-Granit können Groß-, Klein- und Mosaikpflastersteine, Bord- und Randsteine, rechtwinklige Mauersteine, Treppenstufen, Fassadenplatten, Flussbausteine mit 20–30 cm Kantenlänge, Vermessungssteine und Steine für sog. Zyklopenmauerwerke erzeugt werden. Gängige Pflastersteingrößen sind (jeweils kleinste und größte zulässige Kantenlänge): 4–6 cm, 5–7 cm, 7–9 cm, 8–10 cm, 10–12 cm und 15–17 cm. Bisweilen werden auch Säulen, Denk- und Grabmale oder Stelen hergestellt. Die Steinfiguren sowie die Treppe und der Sockel des Bunsen-Denkmals in Heidelberg wurden aus Seebach-Granit erstellt. Ende der 1990er Jahre wurde Seebach-Granit zur Ausgestaltung der Deutschen Botschaft in Peking (China) eingesetzt (Regelmann et al., 2002). In den letzten Jahren wurden von der Fa. Fischer-Granit Pflaster und Gestaltungssteine für Garten- bzw. Parkanlagen und Spielplätze nach Basel, Koblenz (Bundesgartenschau) und auf die Insel Mainau geliefert.

Potenzial

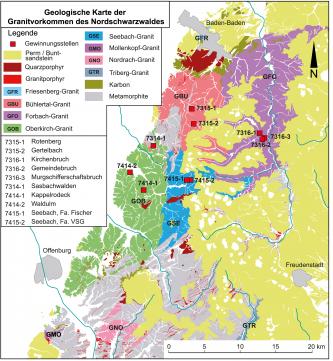

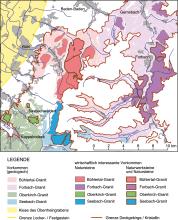

Das Gestein ist sehr gut verzahnt, was auch in einer hohen Druckfestigkeit resultiert, die genutzten Lagerstätten im Allgemeinen recht einheitlich und von großer Mächtigkeit. Hauptverwendungszweck des klein- bis mittelkörnigen Seebach-Granits ist heute wie früher der Verkehrswege- und Wasserbau. Hierbei sind besonders die Pflastersteine zu nennen, welche bis heute aus diesem Gestein gefertigt werden. Als großformatiger Werkstein fand der Seebach-Granit seltener Verwendung. Die Kluftabstände variieren meist zwischen 0,2–1,5 m. Die meisten Blöcke wiegen 1–2 t. Die großen Rohblöcke haben ein Volumen von 3–4 m3, maximal von etwa 10 m3 (entsprechend ca. 25 t Gewicht). Die sehr festen Granite zeigen eine regelmäßig orientierte Zerklüftung, was eine relativ kostengünstige Gewinnung erlaubt. Das Potenzial des Seebach-Granits zur Herstellung von Werksteinen, insbesondere von sehr witterungsbeständigen und druckfesten Pflaster-, Mauersteinen und Platten, kann als sehr hoch eingestuft werden. Die wirtschaftlich besonders interessanten Bereiche sind auf den Karten der mineralischen Rohstoffe 1 : 50 000 (KMR50) L 7314 Baden-Baden und L 7512 Offenburg/L 7514 Oberkirch dargestellt und in den zugehörigen Erläuterungsheften beschrieben (Anders & Kimmig in: LGRB, 2011a; Poser & Kleinschnitz in: LGRB, 2011b).

-

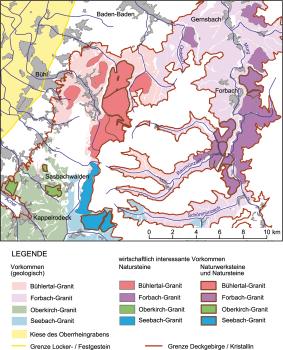

Übersichtskarte der Granitverbreitung im Nordschwarzwald (Grundlage: LGRB, Integrierte geowissenschaftliche Landesaufnahme, GeoLa [Datenstand: 2012]).

Übersichtskarte der Granitverbreitung im Nordschwarzwald (Grundlage: LGRB, Integrierte geowissenschaftliche Landesaufnahme, GeoLa [Datenstand: 2012]).

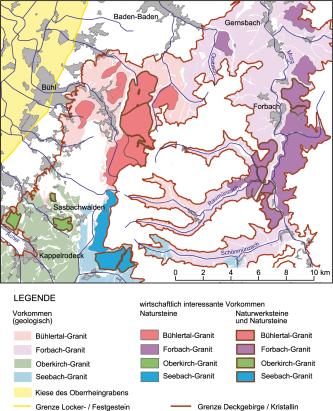

-

Auszug aus der Karte der mineralischen Rohstoffe 1 : 50 000, Blätter L 7312 Rheinau und L 7314 Baden-Baden (Anders & Kimmig in: LGRB, 2011a) und L 7512/L 7514 Offenburg/ Oberkirch (Westteil) (Poser & Kleinschnitz in: LGRB, 2011b) mit Darstellung der wirtschaftlich interessanten Vorkommen von Granit zur Nutzung als Naturstein und Naturwerkstein.

Auszug aus der Karte der mineralischen Rohstoffe 1 : 50 000, Blätter L 7312 Rheinau und L 7314 Baden-Baden (Anders & Kimmig in: LGRB, 2011) und L 7512/L 7514 Offenburg/ Oberkirch (Westteil) (Poser & Kleinschnitz in: LGRB, 2011) mit Darstellung der wirtschaftlich interessanten Vorkommen von Granit zur Nutzung als Naturstein und Naturwerkstein.

-

Regelmäßige Klüfte begrenzen die Granitblöcke, Steinbruch der Fa. Fischer-Granit.

Regelmäßige Klüfte begrenzen die Granitblöcke, Steinbruch der Fa. Fischer-Granit.

-

Steinbruch der Fa. Fischer Granit; der Seebach-Granit weist hier ein N–S- und W–O-orientiertes, weitständiges Kluftsystem auf.

Steinbruch der Fa. Fischer Granit; der Seebach-Granit weist hier ein N–S- und W–O-orientiertes, weitständiges Kluftsystem auf.

-

Steilstehende, Oberrheingraben-parallele Klüftung im Seebach-Granit, Steinbruch der Fa. Fischer Granit bei Seebach.

Steilstehende, Oberrheingraben-parallele Klüftung im Seebach-Granit, Steinbruch der Fa. Fischer Granit bei Seebach.

-

Feinkörniger Seebach-Granit aus dem Steinbruch der Fa. VSG Schwarzwald-Granit-Werke.

Feinkörniger Seebach-Granit aus dem Steinbruch der Fa. VSG Schwarzwald-Granit-Werke.

-

Seebach-Granit: Steinbruch Seebach (Steinbruch-Nr. RG 7415-2)

Seebach-Granit: Steinbruch Seebach (Steinbruch-Nr. RG 7415-2)

-

Fertig zu Pflastersteinen verarbeiteter Granit im Steinbruch Seebach der Fa. Fischer-Granit.

Fertig zu Pflastersteinen verarbeiteter Granit im Steinbruch Seebach der Fa. Fischer-Granit.

Pflastersteine aus Seebach-Granit aus dem Steinbruch Seebach (RG 7415-1). Die Hauptproduktion liegt heute im Bereich von güteüberwachten Schottern, (Edel)Splitten und Wasserbausteinen. Nur ein geringer Anteil wird noch als Naturwerkstein für den Landschafts- und Gartenbau sowie zur Herstellung von Pflastersteinen gehandelt, jedoch weist der Seebach-Granit aufgrund seiner Klein- und Gleichkörnigkeit, sehr guten Kornbindung, der Mineralregelung und des ausgeprägten orthogonalen Kluftmusters ein hohes Potenzial hierfür auf.

-

Spalten von Rohblöcken zur Produktion von Pflastersteinen im Steinbruch Seebach der Fa. Fischer-Granit.

Spalten von Rohblöcken zur Produktion von Pflastersteinen im Steinbruch Seebach der Fa. Fischer-Granit.

-

Granitstele aus Seebach-Granit am Ortseingang von Seebach

Granitstele aus Seebach-Granit am Ortseingang von Seebach

Weiterführende Links zum Thema

Literatur

- (1977). A Petrogenetic Model for the Origin and Evolution of the Hercynian Granite Series of the Schwarzwald. – Neues Jahrbuch für Mineralogie, Abhandlungen, 128/3, S. 219–253.

- (2011a). Blatt L 7312/L 7314 Rheinau/Baden-Baden und Westteil des Blattes L 7316 Bad Wildbad, mit Erläuterungen. – Karte der mineralischen Rohstoffe von Baden-Württemberg 1 : 50 000, 243 S., 36 Abb., 9 Tab., 3 Kt., Freiburg i. Br. (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau). [Bearbeiter: Anders, B. & Kimmig, B., m. Beitr. v. Werner, E. & Kilger, B.-M.]

- (2011b). Blatt L 7512/L 7514 Offenburg/Oberkirch und Blatt L 7712 Lahr im Schwarzwald, mit Erläuterungen. – Karte der mineralischen Rohstoffe von Baden-Württemberg 1 : 50 000, 362 S., 55 Abb., 15 Tab., 3 Kt., 1 CD-ROM, Freiburg i. Br. (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau). [Bearbeiter: Poser, C. & Kleinschnitz, M., m. Beitr. v. Bauer, M. & Werner, W.]

- (1984ff). INSK – Internationale Naturstein-Kartei. 1ff S., Ulm (Ebner). [10 Bände, Loseblattsammlung]

- (2002). Erläuterungen zu Blatt 7415 Seebach. – 5. Aufl., Erl. Geol. Kt. 1 : 25 000 Baden-Württ., 193 S., 2 Beil., Freiburg i. Br. (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg).

- (1978). Petrologie der Granitporphyre des Schwarzwaldes. – Neues Jahrbuch für Mineralogie, Abhandlungen, 132/2, S. 153–181. [13 Abb., 3 Tab.]