Verbreitungsgebiet: Westlicher Nord- und Zentralschwarzwald

Erdgeschichtliche Einstufung: Quarzporphyre der Lichtental- und Geisberg-Formation des Rotliegend, Perm

(Hinweis: Die Rohstoffkartierung liegt noch nicht landesweit vor. Der Bearbeitungsstand der Kartierung lässt sich in der Karte über das Symbol „Themenebenen“ links oben einblenden.)

Lagerstättenkörper

Die Quarzporphyre und zugehörigen Pyroklastika des Nord- und Zentralschwarzwaldes liegen als Decken, Schlotfüllungen und Spaltenintrusionen (Maus 1965, Nitsch & Zedler 2009) vor. Sie sind lediglich Erosionsreste größerer Vulkangebäude und weit ausgedehnter, zusammenhängender Decken, die während der explosiven vulkanischen Tätigkeit im Rotliegend entstanden sind. Nach radiometrischen Untersuchungen lässt sich die Entstehung der Quarzporphyre auf ca. 296 Mio. Jahre datieren (Nitsch & Zedler 2009). Bei der Mehrzahl der Vorkommen handelt es sich um vulkanische Decken, die z. B. durch Ignimbrite (Glutwolkenabsätze) oder Laven gebildet wurden. Die einzelnen Decken sind z. T. durch Tufflagen voneinander getrennt. Häufig sind Hinweise auf eine frühe tektonische Durchbewegung der Gesteine zu erkennen. So finden sich an zahlreichen Stellen vulkanische und vulkanotektonische Brekzien („Porphyragglomerate“). Ihre Komponenten liegen in vielen Fällen noch im ursprünglichen Gesteinsverband vor oder zeigen lediglich Merkmale kurzen Transports. Sie werden meist nur von dünnen Quarztapeten, seltener von hellem Quarzporphyr zusammengehalten. All dies weist auf eine Durchbewegung an Ort und Stelle hin, z. B. durch den Zusammenbruch von Vulkanbauten, Erschütterung durch nachdrängendes Magma oder durch die plötzliche Druckentlastung verstopfter Zufuhrkanäle. Der Karlsruher Grat ist ein Beispiel für eine Spaltenintrusion, die oberhalb der Spalte in eine vulkanische Decke übergeht. Im Bereich der Förderspalte weisen die Quarzporphyre überwiegend steil stehende Fließgefüge auf, wohingegen im Bereich der Decke flache Fließstrukturen auftreten. Neben den Spaltenintrusionen treten im Nord- und Zentralschwarzwald ovale bis runde Quarzporphyr-Förderschlote auf. In vielen Fällen besitzen die Schlote eine wechselnde Gesteinsqualität. Insbesondere die Kernbereiche der Schlote, in denen die Abkühlung der Schmelze deutlich langsamer vonstattenging, können aus Quarzporphyren mit zahlreichen Einsprenglingen bestehen. In den Randbereichen der Schlote treten dagegen vermehrt Einschlüsse des Nebengesteins auf (aus LGRB 2011a, 2011b).

Gesteine

Alle Quarzporphyre im Nord- und Zentralschwarzwald weisen eine rhyolitische bis rhyodacitische Zusammensetzung auf. Sie sind charakterisiert durch ein porphyrisches Gefüge mit einer dichten, makroskopisch nicht auflösbaren Grundmasse und Mineraleinsprenglingen hauptsächlich aus Quarz und Feldspat in variablen Anteilen. Stratigraphisch gehören die Quarzporphyre im Nordschwarzwald zur Lichtental- und im Zentralschwarzwald zur Geisberg-Formation. Im nachfolgenden sind die zugehörigen Subformationen von Nord nach Süd aufgeführt:

(1) Der zur Lichtenthal-Formation gehörende überwiegend rot bis hellviolette Baden-Baden-Quarzporphyr (Pinit-Porphyr, Leisberg-Porphyr, ehemals Typ Iberg) liegt ausschließlich als Deckenporphyr vor. Der dichte Quarzporphyr besteht aus ca. 70 % makroskopisch nicht auflösbarer Grundmasse und 30 % Einsprenglingen, die sich aus Feldspat, Quarz und Pinit zusammensetzen. Bei Pinit handelt es sich um Mineralpseudomorphosen (z. B. nach Feldspat), die hauptsächlich aus Serizit und Tonmineralen bestehen. Der Baden-Baden-Quarzporphyr ist plattig bis bankig ausgebildet. Charakteristisch ist die schwankende Materialqualität aufgrund der rasch wechselnden Textur und Zusammensetzung.

(2) Der unterschiedlich gefärbte (grau, blau, grün, gelblich, rot) Grünberg-Quarzporphyr der Geisberg-Formation kommt als Decke, Schlot- und Spaltfüllung vor. Das z. T. brekziös ausgebildete Gestein ist zumeist dicht und sehr einsprenglingsarm. Bei den vorhandenen Einsprenglingen handelt es sich überwiegend um Quarz. Der glasig-splittrige Bruch des Grünberg-Quarzporphyrs ist auf eine stark verzahnte Grundmasse zurückzuführen. Diese ist zudem für die hohe Härte und Frostbeständigkeit verantwortlich. Am östlichen Ende des Karlsruher Grats tritt eine einsprenglingsreiche Varietät des Grünberg-Quarzporphyrs auf (5–15 % Einsprenglinge, v. a. Feldspat), welche eine etwas geringere Härte aufweist. Zudem treten in Schloten, Störungszonen und Gängen brekziierte Quarzporphyre („Porphyragglomerate“) auf, welche sehr kleinstückig brechen.

(3) Die massig oder säulig ausgebildeten, oftmals blasenreichen Quarzporphyre der Brandeck-Subformation (Geisberg-Formation) treten fast ausschließlich als deckenförmige Vorkommen auf. Kleinere Förderspalten und ‑schlote des Brandeck-Quarzporphyrs sind nur vereinzelt bekannt. Das grau, rot oder violett gefärbte Gestein besitzt einen sehr variablen Gehalt an Einsprenglingen, die vor allem aus serizitisierten oder kaolinisierten Feldspäten bestehen.

(4) Der weiße bis rötlich-hellgraue Mooswald-Quarzporphyr (Geisberg-Formation) liegt als Decken und Schlotfüllungen vor. Der deckenförmige Quarzporphyr ist einsprenglingsarm. Im Bereich der Schlotfüllungen kann der Einsprenglingsanteil von 1–5 % außen nach innen auf 15–50 % zunehmen. Hierbei handelt es sich zum überwiegenden Teil um Quarzeinsprenglinge.

(5) Der deckenförmige, rötliche bis hellviolette Kesselberg-Tuff der Geisberg-Formation kommt als wirtschaftlich interessantes Vorkommen nur am Heuberg in Freiamt im Mittleren Schwarzwald vor. Es handelt sich dabei um verkieselte Tuffe, Lapillituffe und Brekzien, welche eine große Festigkeit und Zähigkeit aufweisen (LGRB 2011a).

Petrographie

Chemische Analysen von 66 Quarzporphyrproben aus dem Nord- und Zentralschwarzwald, zusammengefasst nach Subformationen.

| Grünberg (n=14) | Brandeck (n=18) | |||||

| Geochemie | Minimalwerte [%] | Maximalwerte [%] | Durchschnittswerte [%] | Minimalwerte [%] | Maximalwerte [%] | Durchschnittswerte [%] |

| SiO2 | 73,09 | 76,13 | 74,33 | 64,43 | 74,69 | 70,46 |

| TiO2 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,16 | 0,9 | 0,36 |

| Al2O3 | 11,62 | 14,66 | 13,27 | 12,53 | 15,04 | 13,66 |

| Fe2O3 | 0,83 | 1,46 | 1,25 | 2,24 | 5,68 | 3,53 |

| MnO | 0,01 | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,03 |

| MgO | 0,13 | 0,61 | 0,34 | 0,31 | 1,2 | 0,61 |

| CaO | 0,04 | 0,59 | 0,16 | 0,05 | 1,07 | 0,34 |

| Na2O | 0,08 | 3,68 | 0,85 | 0,08 | 1,27 | 0,8 |

| K2O | 5,02 | 10,00 | 7,69 | 7,12 | 10,64 | 7,97 |

| P2O5 | 0,03 | 0,33 | 0,06 | 0,02 | 0,3 | 0,08 |

| Glühverlust | 1,16 | 2,64 | 1,90 | 1,12 | 3,56 | 1,95 |

| Mosswald (n=18) | Weißmoos (n=16) | |||||

| Geochemie | Minimalwerte [%] | Maximalwerte [%] | Durchschnittswerte [%] | Minimalwerte [%] | Maximalwerte [%] | Durchschnittswerte [%] |

| SiO2 | 71,48 | 76,91 | 73,00 | 64,61 | 94,45 | 81,76 |

| TiO2 | 0,02 | 0,19 | 0,04 | 0,02 | 0,83 | 0,29 |

| Al2O3 | 11,63 | 14,65 | 13,69 | 2,55 | 14,71 | 7,94 |

| Fe2O3 | 0,69 | 2,71 | 1,08 | 0,65 | 5,75 | 2,08 |

| MnO | 0,02 | 0,09 | 0,06 | 0,003 | 0,38 | 0,01 |

| MgO | 0,14 | 0,65 | 0,24 | 0,06 | 1,00 | 0,26 |

| CaO | 0,01 | 0,90 | 0,40 | 0,03 | 0,42 | 0,12 |

| Na2O | 0,09 | 0,48 | 0,18 | 0,02 | 0,61 | 0,11 |

| K2O | 6,14 | 10,13 | 8,83 | 1,2 | 8,02 | 4,87 |

| P2O5 | 0,03 | 0,67 | 0,34 | 0,01 | 0,25 | 0,08 |

| Glühverlust | 1,16 | 3,29 | 2,02 | 0,72 | 1,98 | 1,18 |

Mächtigkeiten

Geologische Mächtigkeit: Die Decken sind im Mittel 15–150 m mächtig. Schlote erreichen häufig Durchmesser von über 500 m bei einer Mächtigkeit von oftmals über 100 m über Talgrund. Quarzporphyre, die auf eine Spalteneruption zurückzuführen sind, können Mächtigkeiten von mehr als 200 m aufweisen (LGRB 2011a, 2011b).

Genutzte Mächtigkeit: Im Steinbruch Ottenhöfen im Schwarzwald (Edelfrauengrab, RG 7415-3) wird der Grünberg-Quarzporphyr seit 1890 in einer Mächtigkeit von 30–190 m abgebaut. Im Steinbruch Friesenheim (Gereuter Tal, RG 7613-1) werden Quarzporphyre der Brandeck-Subformation seit 1952 in einer Mächtigkeit von 10–70 m gewonnen. In der südlichen Ortenau wird im Steinbruch Freiamt (RG 7713-1) der verkieselte Kesselberg-Tuff seit 1935 in einer Mächtigkeit von 10–50 m abgebaut. Ehemals wurden die verschiedenen Quarzporphyre an zahlreichen Stellen für den Verkehrswegebau gewonnen.

Gewinnung und Verwendung

Gewinnung: Die Gewinnung erfolgt mittels Großbohrlochsprengung sowie Hydraulikbaggern und Radladern. Das Haufwerk gelangt dann in eine Brecheranlage, wo es mehrfach zerkleinert, gesiebt und sortiert wird.

Verwendung: Das im Steinbruch Ottenhöfen im Schwarzwald (Edelfrauengrab, RG 7415-3) gewonnene Material wird im Straßenbau, als Bahnschotter, als Betonzuschlag und auch als Wasserbausteine verwendet. Die Quarzporphyre der Brandeck-Subformation im Steinbruch Friesenheim (Gereuter Tal, RG 7613-1) und der verkieselte Kesselberg-Tuff im Steinbruch Freiamt (RG 7713-1) werden als Natursteine für Splitte und Brechsande, als Schotter sowie als Natursteine für Frostschutz- und Schottertragschichten genutzt. Der Kesselberg-Tuff findet auch als Wasserbausteine Verwendung. Eine als Werkstein verwendete Varietät des Baden-Baden-Quarzporphyrs war der „Leisberg-Porphyr“, der seit dem 12. Jh. Verwendung als Naturwerkstein fand. Er wurde u. a. bei der Yburg und bei der Burg Hohenbaden sowie im 19. Jh. bei zahlreichen Gebäuden in Baden-Baden und Umgebung eingesetzt (LGRB 2011a).

-

Ehemalige Abbauwand, in der früher Brandeck-Quarzporphyr für Straßenbauzwecke abgebaut worden ist, mit klassisch schöner Säulenbildung, welche für Abkühlungs- und Absonderungserscheinungen magmatischer Deckenergüsse charakteristisch ist. Die in einer Höhe von ca. 40 m aufgeschlossenen dicht stehenden Säulen stehen nahezu senkrecht (Steinbruch Hohberg-Diersburg, RG 7613-300).

Ehemalige Abbauwand, in der früher Brandeck-Quarzporphyr für Straßenbauzwecke abgebaut worden ist, mit klassisch schöner Säulenbildung, welche für Abkühlungs- und Absonderungserscheinungen magmatischer Deckenergüsse charakteristisch ist. Die in einer Höhe von ca. 40 m aufgeschlossenen dicht stehenden Säulen stehen nahezu senkrecht (Steinbruch Hohberg-Diersburg, RG 7613-300).

-

Polygonales Kluftmuster mit Abkühlungssäulen in den vulkanischen Decken des Brandeck-Quarzporphyrs im Steinbruch Friesenheim (RG 7613-1)

Polygonales Kluftmuster mit Abkühlungssäulen in den vulkanischen Decken des Brandeck-Quarzporphyrs im Steinbruch Friesenheim (RG 7613-1)

-

Roter bis rot-violetter Quarzporphyr mit Fließstrukturen sowie Quarz- und Feldspat-Einsprenglingen der Brandeck-Quarzporphyr-Subformation (BRQ) aus dem Steinbruch Friesenheim (RG 613-1)

Roter bis rot-violetter Quarzporphyr mit Fließstrukturen sowie Quarz- und Feldspat-Einsprenglingen der Brandeck-Quarzporphyr-Subformation (BRQ) aus dem Steinbruch Friesenheim (RG 7613-1)

-

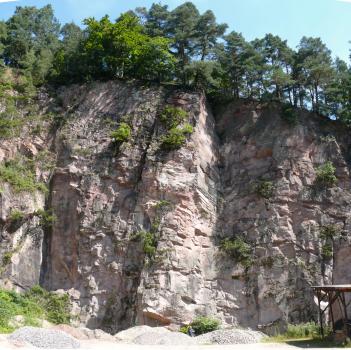

Im Steinbruch Friesenheim (RG 7613-1) ist der deckenförmige Brandeck-Quarzporphyr des Oberrotliegend aufgeschlossen. Das Gestein wird zu Schotter, Frostschutz- und Schottertragschichten sowie Splitte und Brechsand verarbeitet.

Im Steinbruch Friesenheim (RG 7613-1) ist der deckenförmige Brandeck-Quarzporphyr des Oberrotliegend aufgeschlossen. Das Gestein wird zu Schotter, Frostschutz- und Schottertragschichten sowie Splitte und Brechsand verarbeitet.

-

Die Gesteine im Steinbruch Heuberg (RG 7713-1) bestehen aus rotbraunen bis graugrünlichen verkieselten Quarzporphyr-Tuffen.

Die Gesteine im Steinbruch Heuberg (RG 7713-1) bestehen aus rotbraunen bis graugrünlichen verkieselten Quarzporphyr-Tuffen.

-

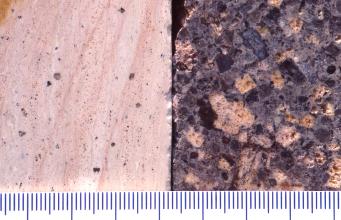

Detailaufnahme des verkieselten Quarzporphyr-Tuffes aus dem Steinbruch Heuberg (RG 7713-1). In der Abb. grenzt ein brekzierter Bereich an einen homogenen Abschnitt. Die Färbungen entstehen durch oxidiertes (rot) und reduziertes Eisen (grün).

Detailaufnahme des verkieselten Quarzporphyr-Tuffes aus dem Steinbruch Heuberg (RG 7713-1). In der Abb. grenzt ein brekzierter Bereich an einen homogenen Abschnitt. Die Färbungen entstehen durch oxidiertes (rot) und reduziertes Eisen (grün).

-

Im Steinbruch Baden-Baden (RG 7215-327) südlich von Baden-Baden-Lichtental am Leisberg wurde der Baden-Baden-Quarzporphyr oder auch Pinit-Porphyr gewonnen.

Im Steinbruch Baden-Baden (RG 7215-327) südlich von Baden-Baden-Lichtental am Leisberg wurde der Baden-Baden-Quarzporphyr oder auch Pinit-Porphyr gewonnen.

-

Detailaufnahme des Baden-Baden-Quarzporphyrs, der auch unter dem Namen Leisberg-Porphyr oder Pinit-Porphyr bekannt ist. Als Pinit werden Mineralpseudomorphosen bezeichnet, wobei z. B. Feldspäte durch Serizit und Tonminerale ersetzt sind, aber die Form des Feldspatkristalls erhalten geblieben ist.

Detailaufnahme des Baden-Baden-Quarzporphyrs, der auch unter dem Namen Leisberg-Porphyr oder Pinit-Porphyr bekannt ist. Als Pinit werden Mineralpseudomorphosen bezeichnet, wobei z. B. Feldspäte durch Serizit und Tonminerale ersetzt sind, aber die Form des Feldspatkristalls erhalten geblieben ist.

-

Mauerwerk aus einsprenglingsreichem, hellrotem Baden-Baden-Quarzporphyr an der Kirche St. Bonifatius in Baden-Baden-Lichtenthal

Mauerwerk aus einsprenglingsreichem, hellrotem Baden-Baden-Quarzporphyr an der Kirche St. Bonifatius in Baden-Baden-Lichtenthal

-

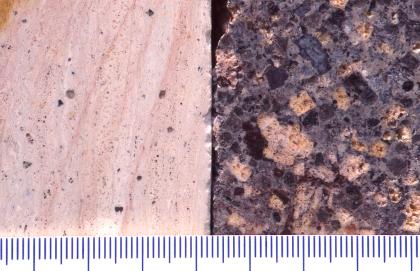

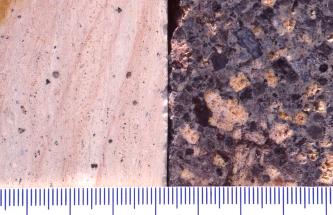

Gebleichter Mooswald-Quarz mit deutlich erkennbarem Fließgefüge und kleinen Quarzeinsprenglingen (linkes Bild), daneben (rechtes Bild) Schlotfüllung mit großen Feldspat- und Quarzeinsprenglingen sowie Fremdgesteinseinschlüssen. Beide Stücke entstammen dem Schlot im Simmersbachtal bei Ottenhöfen (Rohstoffvorkommen L 7514-6).

Gebleichter Mooswald-Quarz mit deutlich erkennbarem Fließgefüge und kleinen Quarzeinsprenglingen (linkes Bild), daneben (rechtes Bild) Schlotfüllung mit großen Feldspat- und Quarzeinsprenglingen sowie Fremdgesteinseinschlüssen. Beide Stücke entstammen dem Schlot im Simmersbachtal bei Ottenhöfen (Rohstoffvorkommen L 7514-6).

-

Übergang von engständiger „plattiger“ Klüftung in hellgrauem Quarzporphyr (links im Bild) zu säulenförmigen Abkühlungsstrukturen. Aufnahme aus dem Steinbruch Edelfrauengrab bei Ottenhöfen (RG 7415-3).

Übergang von engständiger „plattiger“ Klüftung in hellgrauem Quarzporphyr (links im Bild) zu säulenförmigen Abkühlungsstrukturen. Aufnahme aus dem Steinbruch Edelfrauengrab bei Ottenhöfen (RG 7415-3).

-

Quarzporphyr im Steinbruch Edelfrauengrab bei Ottenhöfen (RG 7415-3) mit polygonalen Säulen, die bei der Abkühlung des rhyolithischen bis rhyodazitischen Gesteins senkrecht zur Schlotwand entstehen

Quarzporphyr im Steinbruch Edelfrauengrab bei Ottenhöfen (RG 7415-3) mit polygonalen Säulen, die bei der Abkühlung des rhyolithischen bis rhyodazitischen Gesteins senkrecht zur Schlotwand entstehen

-

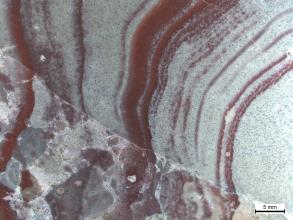

Detailaufnahme von der Fließstruktur des Grünberg-Quarzporphyrs aus dem Steinbruch Edelfrauengrab bei Ottenhöfen (RG 7415-3)

Detailaufnahme von der Fließstruktur des Grünberg-Quarzporphyrs aus dem Steinbruch Edelfrauengrab bei Ottenhöfen (RG 7415-3)

Externe Lexika

LITHOLEX

Literatur

- (2011a). Blatt L 7312/L 7314 Rheinau/Baden-Baden und Westteil des Blattes L 7316 Bad Wildbad, mit Erläuterungen. – Karte der mineralischen Rohstoffe von Baden-Württemberg 1 : 50 000, 243 S., 36 Abb., 9 Tab., 3 Kt., Freiburg i. Br. (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau). [Bearbeiter: Anders, B. & Kimmig, B., m. Beitr. v. Werner, E. & Kilger, B.-M.]

- (2011b). Blatt L 7512/L 7514 Offenburg/Oberkirch und Blatt L 7712 Lahr im Schwarzwald, mit Erläuterungen. – Karte der mineralischen Rohstoffe von Baden-Württemberg 1 : 50 000, 362 S., 55 Abb., 15 Tab., 3 Kt., 1 CD-ROM, Freiburg i. Br. (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau). [Bearbeiter: Poser, C. & Kleinschnitz, M., m. Beitr. v. Bauer, M. & Werner, W.]

- (1965). Petrogenetische Typen der Schwarzwälder Quarzporphyre. – Diss. Univ. Freiburg i. Br., 214 S., Freiburg i. Br. [84 Abb., 3 Tab.]

- (2009). Oberkarbon und Perm in Baden-Württemberg. – LGRB-Informationen, 22, S. 7–102.