In den Lagen oberhalb der Glaukonitbank befinden sich in den Steinbrüchen bei Tuttlingen (RG 7918‑2 bzw. RG 7918‑110) die dickbankigen, fossilreichen, recht reinen und oft feinkristallinen Kalksteine, die auch als Quaderkalke oder Dickbankkalke bezeichnet werden. Sie eignen sich für die Herstellung von Mauersteinen, Verblendsteinen, Pflastersteinen, Grenz- und Marksteinen, aber auch bei schonender Gewinnung für hochwertige Boden- und Fassadenplatten, Treppenstufen, Tische usw. Die „Quaderkalke“ gehören stratigraphisch in den oberen Bereich der Untere-Felsenkalke-Formation (Mittlerer Oberjura) und sind nicht zu verwechseln mit den Quaderkalken des obersten Oberen Muschelkalks. Die Bezeichnung „Marmor“ geht auf die frühere Namensgebung durch die Industrie zurück und ist im geologischen Sinn nicht korrekt, da es sich bei dem Tuttlinger „Marmor“ nicht um einen metamorph überprägten Kalkstein handelt.

Der Steinbruch „Eichen“ (RG 7918‑2) bei Tuttlingen wurde um das Jahr 1800 eröffnet (Reyer, 1927). Tuttlingen brannte 1803 fast völlig nieder. Aufgrund des Wiederaufbaus der Stadt unter der Regie von Christian Hauser herrschte in der Folgezeit im Steinbruch reger Betrieb (s. u.). Die in dieser Zeit gebrochenen Steine fanden Verwendung zum Bau von Hausmauern, Brückenpfeilern und Durchlässen, Sockelgemäuern an Stationsgebäuden und Bahnwärterhäusern sowie zur Herstellung von Stützmauern usw. Nach Berz (1995) wurde das Material auch für die Säulenreihe der Reichsparteitagsbauten auf dem Zeppelinfeld südöstlich von Nürnberg verwendet. Später wurden in der Hauptsache Pflastersteine, Grenz- und Marksteine, Randplatten und Schotter erzeugt (s. u.). Der Abbau im Steinbruch „Eichen“ bei Tuttlingen wurde im Jahr 2007 zunächst eingestellt, da mit Fortschreiten des Abbaus Richtung Süden die dickbankigen Bereiche auskeilten. In den dünnbankigeren Bereichen bestand keine ausreichende Frostsicherheit mehr; zusätzlich wurde seit 2005 durch die Umstellung im Abbau auf ein weniger schonendes Sprengverfahren die Gewinnung von frostbeständigen Wasserbau- und Mauersteinen unmöglich gemacht. Im Jahr 2009 installierte die Fa. Storz, Tuttlingen, eine neue Aufbereitungsanlage. In den Jahren 2010-2013 wurde der Betrieb zur Gewinnung von gebrochenem Material für den Verkehrswegebau aber auch von Werksteinmaterial wieder aufgenommen; der Abbau wendete sich nun in nördliche und westliche Richtung, auch wenn in diese Richtungen der Abraumanteil durch überlagernde zuckerkörnige Kalksteine deutlich zunimmt.

Gesteinsbeschreibung und technische Eigenschaften: Der Tuttlinger „Marmor“ verdankt seinen Namen den gelben, hellbeigen, gelblich grauen, rötlich grauen bis rötlichen Farben. Es handelt sich um fossilreiche, recht reine und oft feinkristalline Dickbankkalke. Technische Eigenschaften nach Reyer (1927):

|

Technische Eigenschaften |

Tuttlinger Marmor |

|

2,44–2,62 g/cm3 |

|

|

80,2–118,3 MPa |

|

|

7,9–9,7 MPa |

Gewinnung und Verwendung des Tuttlinger Jurakalksteins: Nach einem Bericht (Brief vom 09.11.2009) von Jens-Uwe Geschke, der von Ende der 80er Jahre und bis 2004 Betriebsleiter des Steinbruchs Eichen bei der Fa. Friedrich Storz Straßen- und Tiefbau war, erfolgte die Gewinnung der Dickbankkalksteine im Steinbruch Eichen wie folgt: Nach seiner Darstellung wurden die Kalksteinbänke im 19. Jh. mit Handbohrern abgebohrt und mit gewässerten Holzpflöcken gespalten. In seiner Zeit wurde auch mit Schwarzpulver gesprengt, um Mikrorisse, die bei Industriesprengungen entstehen, zu vermeiden. Die Weiterverarbeitung der Gesteine erfolgte erst, wenn sie einen Winter lang im Freien gelagert hatten. Mittels Bohren und Metallkeilen wurden die Kalksteine dann in beliebige Größen gespalten. Die Reste wurden zu Schottern gebrochen. Nach Geschke fand der Tuttlinger Jurakalkstein Verwendung bei der Errichtung folgender Bauwerke:

- Wiederaufbau von Tuttlingen nach einem Brand 1803; Eichener Jurakalkstein findet sich seither z. B. am Fruchtkasten (unbearbeitete Quadersteine als Fundamente und Bruchsteine zur Ausmauerung des Fachwerks).

- Fundamente des Reichstages in Berlin

- Fundamente des Reichsparteitagsgeländes in Nürnberg

- Krokodilbecken und verschiedene Außenanlagen in der Stuttgarter Wilhelma

Außerdem wurden Wasserbausteine, Blöcke für den Hangverbau und Steine für den GaLa-Bau produziert. Beliebt waren sog. Katzenköpfe, d. h. stark kavernöse, zuckerkörnige Kalksteine aus den Abraumschichten; Blöcke bis 3 t konnten verarbeitet werden.

-

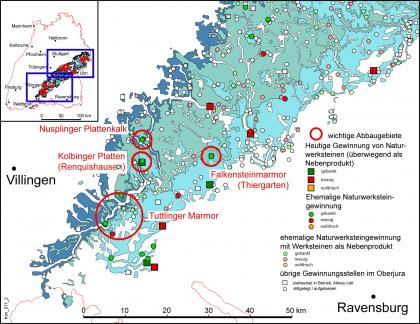

Verbreitung der Karbonatgesteine der Schwäbischen Alb sowie Lage der betriebenen und stillgelegten Gewinnungsstellen von Naturwerkstein: Westliche Alb (Stand 2013).

Verbreitung der Karbonatgesteine der Schwäbischen Alb sowie Lage der betriebenen und stillgelegten Gewinnungsstellen von Naturwerkstein: Westliche Alb (Stand 2013).

-

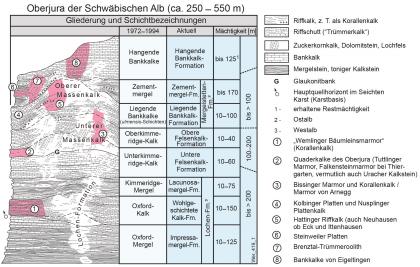

Gliederung des Oberjuras der Schwäbischen Alb mit früher und heute üblichen Bezeichnungen. Geschichtete und massige Kalksteine treten in mehrfachem Wechsel auf; verändert nach Geyer & Gwinner (1986).

Gliederung des Oberjuras der Schwäbischen Alb mit früher und heute üblichen Bezeichnungen. Geschichtete und massige Kalksteine treten in mehrfachem Wechsel auf; verändert nach Geyer & Gwinner (1986).

-

Im Steinbruch Tuttlingen-Eichen (RG 7918-2) werden auch Dickbankkalke der Felsenkalk-Formation zur Herstellung von Werksteinen für den Mauer- und Gartenbau abgebaut: Nördliche Wand mit Dickbankkalken.

Im Steinbruch Tuttlingen-Eichen (RG 7918-2) werden auch Dickbankkalke der Felsenkalk-Formation zur Herstellung von Werksteinen für den Mauer- und Gartenbau abgebaut: Nördliche Wand mit Dickbankkalken.

-

Im Steinbruch Tuttlingen-Eichen (RG 7918-2) werden auch Dickbankkalke der Felsenkalk-Formation zur Herstellung von Werksteinen für den Mauer- und Gartenbau abgebaut: Blick in den Steinbruch nach Norden.

Im Steinbruch Tuttlingen-Eichen (RG 7918-2) werden auch Dickbankkalke der Felsenkalk-Formation zur Herstellung von Werksteinen für den Mauer- und Gartenbau abgebaut: Blick in den Steinbruch nach Norden.

-

Gesteinsplatte des schwach rosa „Tuttlinger Marmors“ aus dem Steinbruch Eichen (RG 7918-2). Bildbreite entspricht 12 cm.

Gesteinsplatte des schwach rosa „Tuttlinger Marmors“ aus dem Steinbruch Eichen (RG 7918-2). Bildbreite entspricht 12 cm.

-

Beispiele für Einsatzbereiche des Tuttlinger Marmors: Mauersteine an einer neuen Gartenmauer.

Beispiele für Einsatzbereiche des Tuttlinger Marmors: Mauersteine an einer neuen Gartenmauer.

-

Dickbankige Kalksteine zu Platten gesägt. Es handelt sich um „Quaderkalke“ der Untere-Felsenkalke-Formation aus dem Steinbruch Tuttlingen (Eichen) (RG 7918-2). Umgangssprachlich werden diese auch als „Tuttlinger Marmor“ bezeichnet.

Dickbankige Kalksteine zu Platten gesägt. Es handelt sich um „Quaderkalke“ der Untere-Felsenkalke-Formation aus dem Steinbruch Tuttlingen (Eichen) (RG 7918-2). Umgangssprachlich werden diese auch als „Tuttlinger Marmor“ bezeichnet.

-

Wegen des Fossilreichtums sowie der oft bräunlich bis rötlichen Strukturierung werden diese Dickbankkalke auch als „Tuttlinger Marmor“ bezeichnet, richtiger ist die Bezeichnung „Tuttlinger Jurakalkstein“. Steinbruch Tuttlingen (Eichen) (RG 7918-2).

Wegen des Fossilreichtums sowie der oft bräunlich bis rötlichen Strukturierung werden diese Dickbankkalke auch als „Tuttlinger Marmor“ bezeichnet, richtiger ist die Bezeichnung „Tuttlinger Jurakalkstein“. Steinbruch Tuttlingen (Eichen) (RG 7918-2).

-

Nordwestliche Abbauwand aus „Quaderkalken“ (Wandhöhe: 15 m), darüber Zuckerkornlochfels (rostbraun) im Steinbruch Tuttlingen (Eichen) (RG 7918-2).

Nordwestliche Abbauwand aus „Quaderkalken“ (Wandhöhe: 15 m), darüber Zuckerkornlochfels (rostbraun) im Steinbruch Tuttlingen (Eichen) (RG 7918-2).

-

Die dickbankigen Kalke der Unteren Felsenkalke im Steinbruch Tuttlingen (Eichen) (RG 7918-2) sind aufgrund ihrer Druckfestigkeit und Witterungsbeständigkeit gut für den qualifizierten Straßenbau geeignet. Eine Besonderheit stellen die am Top der Unteren Felsenkalke auftretenden, jeweils 0,8–1,5 m mächtigen Werksteinbänke dar, die aufgrund ihrer guten Kornverzahnung polierfähig sind.

Die dickbankigen Kalke der Unteren Felsenkalke im Steinbruch Tuttlingen (Eichen) (RG 7918-2) sind aufgrund ihrer Druckfestigkeit und Witterungsbeständigkeit gut für den qualifizierten Straßenbau geeignet. Eine Besonderheit stellen die am Top der Unteren Felsenkalke auftretenden, jeweils 0,8–1,5 m mächtigen Werksteinbänke dar, die aufgrund ihrer guten Kornverzahnung polierfähig sind.

Literatur

- (1995). Erläuterungen zu Blatt 7918 Spaichingen. – 3. Aufl., Erl. Geol. Kt. 1 : 25 000 Baden-Württ., 193 S., 1 Beil., Freiburg i. Br. (Geologisches Landesamt Baden-Württemberg).

- (1986). Geologie von Baden-Württemberg. 3., völlig neu bearbeitete Aufl., VII + 472 S., Stuttgart (Schweizerbart). [254 Abb., 26 Tab.]

- (1927). Die Bausteine Württembergs nach ihrer mineralogischen Zusammensetzung und ihrer Struktur in Bezug zu ihrer bautechnischen Verwendung und wirtschaftlichen Bedeutung. VIII + 138 S., 3 Taf., Halle/Saale (Martin Boerner Verlagsanstalt). [8 Abb.]