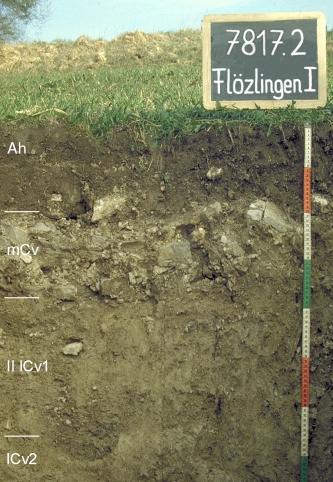

Die Hügel und Hänge im Unteren und Mittleren Muschelkalk werden überwiegend von kalkhaltigen Böden aus Verwitterungsmaterial von Mergel‑ und Dolomitgestein eingenommen. Die verbreitetsten, v. a. unter landwirtschaftlicher Nutzung auftretenden Bodentypen sind Pararendzinen, die oft Übergänge zu Pelosolen aufweisen (Kartiereinheit (KE) g17). Es dominieren tonig-lehmige, oft auch steinige Substrate. Wo mehrheitlich Dolomitverwitterungs-Material beteiligt ist, treten auch eher schluffig-lehmige Böden auf. In geneigten Lagen sind die Böden meist in mehr als 0,5 m mächtigen Fließerden entwickelt, die das Festgestein überdecken. Auf Verebnungen und v. a. in gewölbten Scheitelbereichen, wo das Festgestein bereits in Oberflächennähe auftritt, treten kleinflächig auch flachgründige, zu Trockenheit neigende Böden auf (Rendzina und Pararendzina: g2, g16). An den Hängen der Hügellandschaft können punktuell auch vernässte Bereiche mit Quellaustritten vorkommen (Quellengley).

Weiter entwickelte Böden mit Entkalkungstiefen von 4–8 dm und deutlicher Gefügebildung sind oft unter Wald und Grünland in hängigen Lagen und in schwach gewölbten Scheitelbereichen verbreitet. Es handelt sich um schwere, dichtgelagerte Tonböden, sog. Pelosole und Pararendzina-Pelosole, die in KE g23 abgegrenzt wurden. Ist unter Wald noch eine geringmächtige lösslehmhaltige Deckschicht vorhanden (Decklage, entspr. Hauptlage in Ad‑hoc‑AG Boden, 2005a, S. 180 f.), sind auch Braunerde-Pelosole ausgebildet. Zweischichtige Böden mit Decklagen von über 3 dm Mächtigkeit (Pelosol-Braunerden, g29) sind selten und fast nur in bewaldeten Gebieten zu finden.

Am Ostrand der Oberen Gäue neigen die Tonböden vielerorts zu Staunässe. In Flachlagen im Übergang zu den Buntsandsteinplatten, aber auch in flachen Mulden und auf schwach geneigten, langgestreckten oder konkaven Hängen wurden Pseudogley-Pelosole und Pseudogleye kartiert (g25, g55). Fast immer sind diese Bereiche mit Wald oder Grünland genutzt.

Im Südosten der Oberen Gäue, bei Fluorn-Winzeln, Schramberg-Waldmössingen und Dunningen ist ein welliges Flachrelief ausgebildet, das in weiten Bereichen von Lösslehm und lösslehmreichen Fließerden bedeckt ist. Die periglazial umgelagerten Lösslehme enthalten oft Hornsteine aus dem Mittleren Muschelkalk. Stellenweise finden sich auch Bohnerze, deren Bildungszeit ins Tertiär zurück reicht („Bohnerzlehme von Fluorn“, Weise, 1967, S. 47 ff.; Keisenberg, 1975, S. 30 ff.). Die Bohnerze sind örtlich in den solifluidal umgelagerten Lösslehmdecken angereichert und wurden in historischer Zeit abgebaut, worauf zahlreiche Gruben in den Wäldern heute noch hinweisen. Die Böden in diesem Gebiet sind z. T. als Parabraunerden anzusprechen, bzw. dort, wo die Deckschichten nur geringmächtig sind und oberhalb von 6 dm u. Fl. bereits tonreiches Muschelkalkmaterial auftritt, als Pelosol-Parabraunerden (g48) zu benennen. Häufig fehlt aber auch die Lessivierung und die Lehmböden werden dann als Braunerden bezeichnet. In Flachlagen und Mulden wirkt sich v. a. die tonreiche Fließerde (Basislage) im tieferen Unterboden als Wasserstauer aus, so dass in diesen Reliefpositionen verbreitet auch zu Staunässe neigende Böden verbreitet sind (Pseudogley-Parabraunerde, Pseudogley, g51, g56). Ähnliche Böden aus Lösslehm und lösslehmreichen Fließerden auf Unterem und Mittlerem Muschelkalk treten auch inselhaft im Nordosten der Oberen Gäue auf. Dort wurden entsprechend dieselben Kartiereinheiten ausgewiesen (g48, g51, g56).

In Mulden‑ und Hangfußlagen sind die Fließerden aus Material des Unteren und Mittleren Muschelkalks oft von jungem abgeschwemmtem lehmigem Bodenmaterial bedeckt, das allerdings oft weniger als 1 m mächtig ist (Kolluvium, Kolluvium über Pelosol, g64). Das durch Bodenerosion entstandene Substrat weist darauf hin, dass die heute verbreitet als Grünland genutzten Gebiete in früheren Zeiten größtenteils beackert waren. Als Begleitböden treten immer wieder auch Übergänge zu Staunässeböden (Pseudogley) oder, v. a. im Muldenzentrum, Böden mit Grundwassereinfluss auf (Gley-Kolluvium, Gley). Wo diese dominieren, wurden sie in den Kartiereinheiten g72 und g89 abgegrenzt. Extrem vernässte Böden aus holozänen Abschwemmmassen wurden nur vereinzelt kleinflächig bei Horb am Neckar und südwestlich von Rottweil ausgewiesen (Anmoorgley, Nassgley, g90).

Eine Besonderheit stellt das kalkreiche Niedermoor (g92) dar, das sich am Hangfuß im Glatttal südlich von Glatten über Kalktuffbildungen entwickelt hat. Es handelt sich um ein durch Abtorfung, Grabenentwässerung und gartenbauliche Nutzung stark verändertes Quellmoor. Ein weiteres, sehr kleinflächiges Vorkommen von mittel tiefem Niedermoor findet sich an der St. Leonhardsquelle im Maisgraben nördlich von Bad Liebenzell-Möttlingen.

Kolluvien aus schluffig-lehmigem Substrat und mit deutlichen Staunässemerkmalen finden sich v. a. in den flachen Mulden des Lösslehmgebiets bei Fluorn-Winzeln und Schramberg-Waldmössingen (Pseudogley-Kolluvium, g68). Typisch für stärker geneigte Hangmulden, die mit ihrem Einzugsgebiet z. T. noch bis in den Oberen Muschelkalk reichen, sind meist Karbonatgesteinsschutt führende, schluffig-lehmige, kalkhaltige Kolluvien (g63).

Literatur

- (2005a). Bodenkundliche Kartieranleitung. 5. Aufl., 438 S., Hannover.

- (1975). Die Morphogenese der Muschelkalk-Schichtstufe am Ostsaum des Schwarzwaldes, im Bereich der württembergischen Eschach und des Heimbachs. – Göppinger akademische Beiträge, 96, S. 1–113.

- (1967). Reliefgenerationen am Ostrand des Schwarzwaldes. – Würzburger Geographische Arbeiten, 21, S. 1–159.