Etwa ein Viertel der Bodenlandschaft der Auen im Grundgebirgs-Schwarzwald liegt im Kinzigtal, das die Bodengroßlandschaft von Osten nach Westen durchzieht. Relativ breite Talabschnitte mit Auenböden finden sich auch im Renchtal, im Elztal oder in der Talweitung des Zartener Beckens östlich von Freiburg i. Br. (Dreisamtal). Ansonsten beschränken sich die Auen auf zahlreiche, oft nur schmale, die Fluss- und Bachläufe begleitende Streifen in den Talsohlen der Schwarzwaldtäler.

In der am häufigsten verbreiteten Kartiereinheit (KE) a6 wechselt die Mächtigkeit der meist sandig-lehmig ausgebildeten Auensedimente oft kleinräumig. Nicht selten treten bereits oberhalb 1 m u. Fl. sandig-kiesige Flussablagerungen auf. Auch das Ausmaß der Vergleyung weist eine große Spanne auf. Böden mit sehr geringem bis mäßigem Grundwassereinfluss sind jedoch vorherrschend (Brauner Auenboden bis Brauner Auenboden-Auengley), wogegen Auengleye in der Kartiereinheit eher untergeordnet auftreten. Ähnliche Böden in Bach- und Flussauen, deren Einzugsgebiete in den Hochlagen des einst vergletscherten Südschwarzwalds liegen, werden in KE a82 beschrieben. Die Auensedimente sind dort meist deutlich sandiger und haben einen geringen bis mittleren, örtlich sogar hohen Kies- und Geröllanteil. In den schmalen, gefällereichen und schluchtartigen Tälern sind die holozänen Ablagerungen ebenfalls deutlich kies- und geröllführend und zudem oft nur sehr geringmächtig (a21). Beispiele sind das Höllental und das Wildgutachtal östlich bzw. nordöstlich von Freiburg oder die Nebentäler des Hochrheins.

-

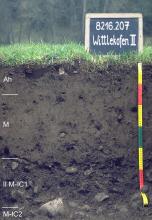

Brauner Auenboden aus Auenlehm über Schwarzwaldschotter in der Talsohle der Steina (a6); Musterprofil 8216.207 – Das Bodenprofil befindet sich in der schmalen Talsohle der Steina südwestlich von Bonndorf-Wittlekofen. Das Solum besteht aus sandigem, humosem, unterhalb 46 cm Tiefe sehr stark kiesigem Überschwemmungssediment. Bis zur Endtiefe bei 7 dm u. Fl. waren in dem Profil keine Grundwassermerkmale feststellbar.

Brauner Auenboden aus Auenlehm über Schwarzwaldschotter in der Talsohle der Steina (a6); Musterprofil 8216.207 – Das Bodenprofil befindet sich in der schmalen Talsohle der Steina südwestlich von Bonndorf-Wittlekofen. Das Solum besteht aus sandigem, humosem, unterhalb 46 cm Tiefe sehr stark kiesigem Überschwemmungssediment. Bis zur Endtiefe bei 7 dm u. Fl. waren in dem Profil keine Grundwassermerkmale feststellbar.

-

Brauner Auenboden aus sandig-lehmigem Auensediment über holozänem Bachschotter (a6); Musterprofil 7913.202 – Das Bodenprofil befindet sich in der Talsohle des Glotterbachs westlich von Glottertal. Das Solum besteht aus einem 75 cm mächtigen, geschichteten, lehmig-sandigen, kiesführenden Auensediment, das über jungen Bachablagerungen der Glotter lagert.

Brauner Auenboden aus sandig-lehmigem Auensediment über holozänem Bachschotter (a6); Musterprofil 7913.202 – Das Bodenprofil befindet sich in der Talsohle des Glotterbachs westlich von Glottertal. Das Solum besteht aus einem 75 cm mächtigen, geschichteten, lehmig-sandigen, kiesführenden Auensediment, das über jungen Bachablagerungen der Glotter lagert.

-

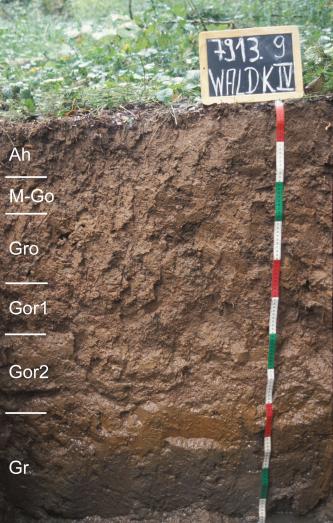

Brauner Auenboden-Auengley aus Auensand über Schwarzwaldschotter in der Kinzigaue bei Ohlsbach (a6); Musterprofil 7513.213 – Grundwasserstand zur Zeit der Profilaufnahme 12,5 dm u. Fl. Die Wechsellagerung von Sedimenten mit unterschiedlichen Sand-, Kies- und Humusgehalten dokumentieren verschiedene Überschwemmungsereignisse. In etwa 1 m Tiefe wird das sandige Sediment von Flusskies unterlagert. Deutliche rostfarbene Oxidationsflecken im Bodenprofil unterhalb von ca. 35 cm Tiefe weisen auf den kapillaren Wasseranstieg und auf Grundwasserschwankungen hin.

Brauner Auenboden-Auengley aus Auensand über Schwarzwaldschotter in der Kinzigaue bei Ohlsbach (a6); Musterprofil 7513.213 – Grundwasserstand zur Zeit der Profilaufnahme 12,5 dm u. Fl. Die Wechsellagerung von Sedimenten mit unterschiedlichen Sand-, Kies- und Humusgehalten dokumentieren verschiedene Überschwemmungsereignisse. In etwa 1 m Tiefe wird das sandige Sediment von Flusskies unterlagert. Deutliche rostfarbene Oxidationsflecken im Bodenprofil unterhalb von ca. 35 cm Tiefe weisen auf den kapillaren Wasseranstieg und auf Grundwasserschwankungen hin.

-

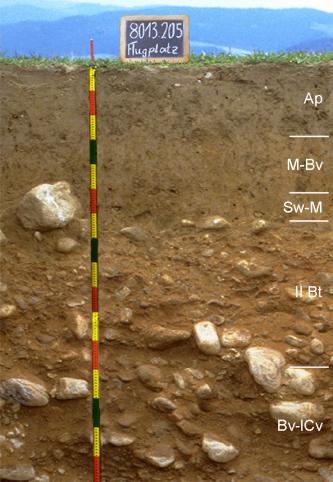

Brauner Auenboden mit Vergleyung im nahen Untergrund aus sandig-lehmigem Auensediment im Kinzigtal bei Biberach, im Mündungsbereich des Harmersbachs (a6); Musterprofil 7614.1 – Grundwasserstand zur Zeit der Profilaufnahme 18 dm u. Fl. Das Bodenprofil ist oberhalb 30 cm Tiefe kiesig und weist auch Beimengungen künstlicher Baustoffe und Schlacke auf. Darunter folgt schwach kiesiger, schwach humoser lehmiger Sand. Merkmale für Grundwassereinfluss treten erst unterhalb von 1 m Tiefe auf.

Brauner Auenboden mit Vergleyung im nahen Untergrund aus sandig-lehmigem Auensediment im Kinzigtal bei Biberach, im Mündungsbereich des Harmersbachs (a6); Musterprofil 7614.1 – Grundwasserstand zur Zeit der Profilaufnahme 18 dm u. Fl. Das Bodenprofil ist oberhalb 30 cm Tiefe kiesig und weist auch Beimengungen künstlicher Baustoffe und Schlacke auf. Darunter folgt schwach kiesiger, schwach humoser lehmiger Sand. Merkmale für Grundwassereinfluss treten erst unterhalb von 1 m Tiefe auf.

-

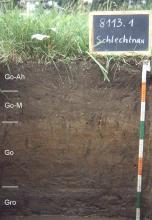

Brauner Auenboden-Auengley aus Auensand (a82); Musterprofil 8113.3 – Das Bodenprofil befindet sich in der ebenen bis welligen Talsohle der Wiese bei Todtnau-Schlechtnau im Südschwarzwald. Es handelt sich um einen mäßig feuchten Grünlandstandort. Der Grundwasserstand lag bei der Profilaufnahme bei 9,1 dm u. Fl. Der unterste Bereich ist häufig wassergesättigt, was an den grauen Reduktionsfarben zu erkennen ist. Der Grundwasserschwankungsbereich und die Zone des kapillaren Aufstiegs wird durch die zahlreichen Rostflecken erkennbar, die auch die feine Wechselschichtung des überwiegend lehmig-sandigen Substrats nachzeichnen. Der Oberboden bis 14 cm Tiefe ist stark humos. Wurmröhren im Unterboden zeigen eine hohe biologische Aktivität an.

Brauner Auenboden-Auengley aus Auensand (a82); Musterprofil 8113.3 – Das Bodenprofil befindet sich in der ebenen bis welligen Talsohle der Wiese bei Todtnau-Schlechtnau im Südschwarzwald. Es handelt sich um einen mäßig feuchten Grünlandstandort. Der Grundwasserstand lag bei der Profilaufnahme bei 9,1 dm u. Fl. Der unterste Bereich ist häufig wassergesättigt, was an den grauen Reduktionsfarben zu erkennen ist. Der Grundwasserschwankungsbereich und die Zone des kapillaren Aufstiegs wird durch die zahlreichen Rostflecken erkennbar, die auch die feine Wechselschichtung des überwiegend lehmig-sandigen Substrats nachzeichnen. Der Oberboden bis 14 cm Tiefe ist stark humos. Wurmröhren im Unterboden zeigen eine hohe biologische Aktivität an.

Der alte Kinziglauf aus der Zeit vor der Flussbegradigung ist heute zwischen Haslach und Gengenbach durch das Vorherrschen flacher Kiesböden gekennzeichnet, die mit KE a125 abgegrenzt wurden (Auenregosol und Auengley-Auenregosol). Einen weiteren Sonderfall bildet der enge Talabschnitt der Murg im Nordschwarzwald zwischen Baiersbronn-Schönmünzach und Gernsbach. In dem schmalen Talboden aus Kies, Geröll und großen Granitblöcken sind v. a. Rohböden verbreitet (a210, Rambla, Syrosem).

Wo in Talabschnitten meist kleinerer Bachtäler oder in Nebentälern der Kinzig, wie im Wolfach- oder Gutachtal, vermehrt auch nässere Böden auftreten, wurden diese in KE a7 zusammengefasst (Auengley und Brauner Auenboden-Auengley). Ihre größte Verbreitung haben Auengleye aus sandigem Auensediment besonders in den gefällearmen Tälern des danubischen Mittleren Schwarzwalds und im Wutacheinzugsgebiet (a8). Dort sind sie z. T. auch mit Nassgleyen, Anmoorgleyen und Niedermooren vergesellschaftet. In Einzugsgebieten mit Böden aus lösslehmreichen Deckschichten am westlichen Schwarzwaldrand und im Übergang zum Hochrheintal weisen die Hochwassersedimente einen entsprechend hohen Schluffgehalt auf. Die dort vorkommenden Auengleye werden in Kartiereinheit a224 beschrieben.

In tieferen Lagen am Westrand des Schwarzwalds, so etwa am Talausgang der Kinzig oder im Zartener Becken, wo die Fließgewässer sich stark in den Kieskörper eingetieft haben, ist in den Auenböden oft kein Grundwassereinfluss feststellbar. Vorherrschend sind Braune Auenböden (a83) aus schluffreichem Auenlehm, der aus der Erosion der im Einzugsgebiet verbreiteten lösslehmhaltigen Deckschichten stammt. Teilweise ist das Auensediment im Talboden oder auf jungen Auenterrassen des Zartener Beckens auch nur weniger als 6 dm mächtig sowie Kies und Geröll führend, so dass dort mittel tiefe Braune Auenböden zusammen mit Auenregosolen vorkommen (a84). Dieselbe Kartiereinheit wurde auch im unteren Wehratal und im Münstertal ausgewiesen. Auf höher gelegenen Auenterrassen im Zartener Becken hat in einem älteren Auenlehm bereits eine Bodenentwicklung zur Auenbraunerde stattgefunden (a63). Die starke anthropogene Überprägung der geringmächtigen Deckschichten mit verbreitet auftretenden humosen Unterböden macht eine eindeutige genetische Zuordnung und eine Abgrenzung zu Braunerden aus Decklage (a228) im Einzelfall jedoch schwierig.

Auch im breiten unteren Kinzigtal, zwischen Steinach und Gengenbach, findet sich abschnittsweise älterer Auenlehm, in dem bereits eine Bodenentwicklung zur Auenbraunerde oder Auenparabraunerde stattgefunden hat (a129, a130). Eine weitere Besonderheit im unteren Kinzigtal sind die in Tiefenbereichen am Auenrand auftretenden Auengleye, Nassgleye und Auenpseudogley-Auengleye (a127, a128), die in lehmigen bis tonig-lehmigen Auenablagerungen entwickelt sind. Ansonsten finden sich Auenböden aus tonig-lehmigem Auensediment mit geringerem Grundwassereinfluss auch kleinflächig in Bachtälern an den Rändern des Grundgebirgs-Schwarzwalds, wo im Einzugsgebiet Lösslehm oder tonige Sedimentgesteine der Nachbarlandschaften anstehen (a42).