Für die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg sind die Kalk- und Dolomitsteine aus dem Muschelkalk (Trias) und die Bank- und Massenkalksteine aus dem Jura aufgrund von Größe und Qualität der Vorkommen von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung. Die Vorkommen an Sulfatgesteinen wie Gips- und Anhydritstein aus dem Unteren und Mittleren Keuper (Trias) liegen in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung für die Region an zweiter Stelle. In geringerem Umfang werden grobkeramische Rohstoffe, Natursteine aus dem kristallinen Grundgebirge, Naturwerksteine (Sandsteine) sowie Kiese und Sande gewonnen.

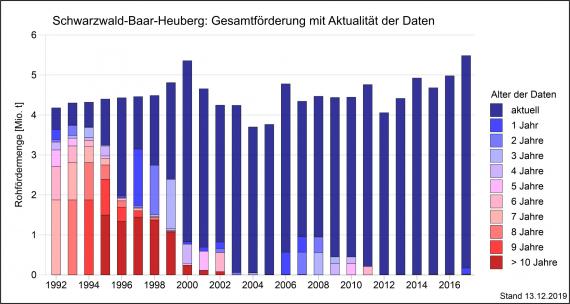

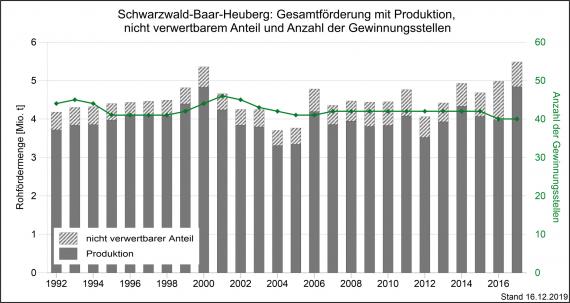

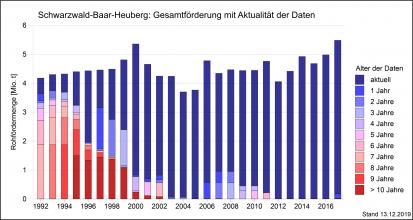

Im Jahr 2017 waren in der Region 40 Gewinnungsstellen in Betrieb und in sechs Gruben ruhte der Abbau. Aus 29 dieser Gewinnungsstätten werden mehr als 99 % der Gesamtrohförderung und ‑produktion generiert. Die restlichen Gewinnungsstellen sind überwiegend kleine Entnahmestellen für den Eigenbedarf von Forstämtern, Gemeinden oder Steinmetzbetrieben. Der Durchschnitt der Gesamtrohförderung der letzten 15 Jahre beträgt seit dem Jahr 2003 rund 4,5 Mio. t und die mittlere Produktionsmenge in diesem Zeitraum 3,9 Mio. t. Der Anteil der Region an der Gesamtrohfördermenge der in Baden-Württemberg gewonnenen mineralischen Rohstoffe betrug im Jahr 2017 rund 4,7 %. Nach einem leichten Rückgang ist seit 2012 eine deutliche Steigerung der Rohförderung und ‑produktion festzustellen. So stieg die Gesamtförderung an mineralischen Rohstoffen der Region von 2012–2017 von rund 4,0 Mio. t auf etwa 5,5 Mio. t und die daraus erzeugte Produktmenge von rund 3,5 Mio. t auf rund 4,8 Mio. t an. Im Jahr 2017 wurde somit zum ersten Mal seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 1992 die Fördermenge von 5 Mio. t deutlich überschritten. Damit deutet sich ein erhöhter Bedarf besonders an Muschelkalk an, welcher der wichtigste Rohstoff der Region ist. Im Diagramm (s. u.) ist die Aktualität der Daten für das jeweilige Jahr als Maß für die Aussagekraft der verfügbaren Daten dargestellt.

Die Aktualität der Daten in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg im Zeitraum 1992–2017, LGRB-Erhebungen von 2017

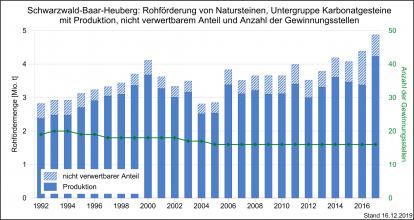

Seit 1997 wird ein Anstieg des wirtschaftlich nicht verwertbaren Anteils der Rohförderung registriert. Im Jahr 2016 erreichte der nicht verwertbare Anteil in der Region einen Höchstwert von 20,4 %. Die Entwicklung des nicht verwertbaren Anteils bei den Kalksteinen zeigt einen sehr ähnlichen Anstieg von 8,5 % im Jahr 1997 auf 23,1 % im Jahr 2016. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann noch nicht beurteilt werden, welche Ursache der Rückgang des nicht verwertbaren Anteils zum Jahr 2017 sowohl bei der Gesamtförderung als auch bei den Kalksteinen hat und ob sich dieser Trend dauerhaft fortsetzen wird. Der nicht verwertbare Anteil der Sulfatgesteine ist seit Beginn der Datenerhebung konstant mit null anzusetzen. Die Rohförderung an Sulfatgesteinen entspricht daher der Produktionsmenge.

Die Gesamtmenge der Rohförderung und Produktion an oberflächennahen mineralischen Rohstoffen im Zeitraum 1992–2017

Die Gesamtanzahl der Gewinnungsbetriebe in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg ist seit Beginn der systematischen Datenerhebung 1992 von 44 bzw. 45 (1993) auf 40 in den Jahren 1997/1998 gesunken und 2001 wieder auf 45 gestiegen. Seit 2001 war die Entwicklung wieder leicht rückläufig und die Anzahl der Betriebe sank auf 42. Mit dem Jahresende 2016 wurde in zwei Betrieben die Förderung eingestellt. 2016 waren somit noch 40 Rohstoffgewinnungsstellen in der Region in Betrieb. Seit 1992 wurden insgesamt 17 Betriebe stillgelegt oder es ruht der Abbau (d. h. die Konzession besteht weiterhin). Im selben Zeitraum wurden sieben Abbaustätten neu zugelassen. Der Druck auf die verbliebenen Gewinnungsstellen, den Produktionsausfall der weggefallenen Betriebe zu kompensieren, nimmt somit bei gleichzeitig ansteigenden Rohfördermengen weiter zu.

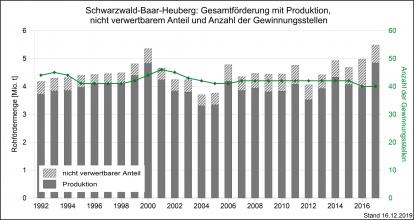

Die Karbonatgesteine Kalk- und Dolomitsteine aus dem Oberen Muschelkalk wurden im Jahr 2017 in einem Streifen von Sulz am Neckar über Oberndorf am Neckar, Rottweil, Villingen-Schwenningen bis nach Donaueschingen in elf Steinbrüchen gewonnen. Jurakalke werden derzeit in fünf Steinbrüchen im Südosten der Region abgebaut. Die Karbonatgesteine sowohl aus dem Muschelkalk als auch aus dem Oberjura sind wegen ihres flächenhaften Vorkommens und ihrer Mächtigkeiten bis zu 90 m begehrte Baurohstoffe. Sie werden als gebrochene Natursteine im Verkehrswegebau, Tief- und Hochbau sowie als Betonzuschlag verwendet. Im Gegensatz dazu können die Dolomitsteine nur im unqualifizierten Wegebau und für Düngekalkmischungen eingesetzt werden. Die Kalksteine inkl. Dolomitsteine stellen mit etwa 89 % der Rohförderung an mineralischen Rohstoffen den Löwenanteil in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Das langjährige Mittel der Rohförderung beträgt für den Zeitraum 2003–2017 rund 3,8 Mio. t und das Mittel der Produktion rund 3,2 Mio. t. Die Rohförderung von Kalksteinen inkl. Dolomitsteinen stieg seit dem Jahr 2015 von rund 4,1 Mio. t auf rund 4,9 Mio. t im Jahr 2017 an. Die Produktion – d. h. die Rohstoffmenge, die nach Abzug nicht verwertbarer Gesteinsanteile verwendet werden kann – erhöhte sich von rund 3,5 Mio. t auf rund 4,2 Mio. t. Sowohl Rohförderung als auch Produktion von Kalk- und Dolomitsteinen erreichten 2017 den höchsten Stand seit Beginn der systematischen Datenerfassung im Jahr 1992.

Die Rohförderung und Produktion von Kalksteinen inkl. Dolomitsteinen in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg im Zeitraum 1992–2017

Die Anzahl der Gewinnungsstellen von Kalk- und Dolomitsteinen ging seit 1994 von 20 auf 16 im Jahr 2005 zurück. Nach 2017 stellte ein weiterer Steinbruch die Förderung ein. Insgesamt sind somit seit 1994 vier Kalksteinbrüche weggefallen. Bei einer seit 2005 konstanten Anzahl von Gewinnungsstellen stieg der Bedarf an gebrochenem Kalkstein kontinuierlich.

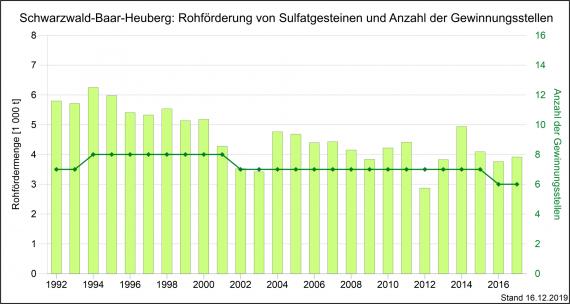

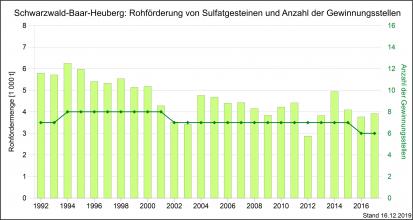

Die Gewinnung der Sulfatgesteine Gips und Anhydrit aus dem Unteren und Mittleren Keuper konzentriert sich auf die Gebiete um Oberndorf am Neckar und Deißlingen. Die Sulfatgesteine aus dem Mittleren Muschelkalk werden derzeit nicht genutzt. In der Region werden fast ausschließlich Gipssteine gewonnen, die von der Baustoffindustrie zu Gipskartonplatten verarbeitet werden. In der Regel werden mehrere kleinere Gipsgruben betrieben, um durch Mischen des Rohstoffs eine gleichbleibende Qualität der Produkte zu gewährleisten. Die Mächtigkeit der gipsführenden Schichten beträgt 3–10 m. Etwa die Hälfte des anhydritführenden Gipssteins wird an die Zementindustrie als Erstarrungsregler geliefert. Die Gesamtförderung an Sulfatgestein der Region lag im Jahr 2017 bei rund 0,39 Mio. t. Die Sulfatgesteine stellen rund 7 % der Gesamtfördermenge der Region. Im Jahr 2017 liegt die Fördermenge innerhalb des Schwankungsbereichs der Förderung von Sulfatgesteinen seit dem Jahr 2003 (im Mittel 0,41 Mio. t) und beträgt etwa zwei Drittel der Förderung der 1990er Jahre, liegt aber höher als in den Jahren 2003 (0,34 Mio. t) und 2012 (0,29 Mio. t). Die Anzahl der Betriebe, die Sulfatgestein fördern, ist von acht in den 1990er Jahren auf sechs in den Jahren 2016/2017 gesunken. Das ist, wie bei Kalksteinen inkl. Dolomitsteinen, der niedrigste Stand seit Beginn der systematischen Datenerfassung.

Die Förderung von Sulfatgesteinen in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg im Zeitraum 1992–2017

Sonstige mineralische Rohstoffe werden nur in geringem Maße in der Region gewonnen. Metamorphite und Plutonite werden hauptsächlich als gebrochene Natursteine eingesetzt. Die Rohförderung liegt seit Beginn der systematischen Datenerfassung bei rund 100 000 t–300 000 t.

Die Gewinnung grobkeramischer Rohstoffe in der Region ist seit Jahren kontinuierlich zurückgegangen. Wurden im Jahr 1992 noch 384 000 t Ziegeleirohstoffe gewonnen, so sind es seit 2012 nur noch wenige tausend Tonnen pro Jahr. So ist auch die Anzahl der Betriebe seit 1992 von vier auf zwei gesunken. Die Tonsteine aus dem Jura wurden zu Blähton verarbeitet oder als Dichtungstone eingesetzt. In der Region werden geringe Mengen an Naturwerksteinen von mehreren Steinmetzbetrieben gefördert. Es handelt sich um Sandsteine aus dem Keuper und dem Buntsandstein. Gruse aus durch Verwitterung aufgelockerten Metamorphiten sowie Kiese und Sande im Nassabbau werden gleichfalls nur in geringem Maße an verschiedenen Standorten der Region, von Gemeinden, Forstämtern oder lokalen Baustofffirmen gewonnen. Außer den festen mineralischen Rohstoffen werden in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg seit vielen Jahren gleichbleibend wenige tausend Tonnen Salzsole gefördert.

Ausblick: Die Rohfördermenge der Region ist seit 2015 um 17 % angestiegen, was besonders an der Zunahme der Nachfrage nach Kalksteinkörnungen liegt. Der Rückgang der Zahl der Gewinnungsstellen kann größere Transportweiten und die Erhöhung des Nutzungsdrucks auf die verbliebenen Lagerstätten zur Folge haben.

-

In Betrieb befindliche und seit 1986 stillgelegte Gewinnungsstellen in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Auf dem Reliefbild sind die vom LGRB kartierten, wirtschaftlich bedeutsamen Steine- und Erdenvorkommen dargestellt.

In Betrieb befindliche und seit 1986 stillgelegte Gewinnungsstellen in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Auf dem Reliefbild sind die vom LGRB kartierten, wirtschaftlich bedeutsamen Steine- und Erdenvorkommen dargestellt.

-

Die Gesamtmenge der Rohförderung und Produktion an oberflächennahen mineralischen Rohstoffen sowie die Anzahl der zugehörigen Gewinnungsstellen (grüne Linie) in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg im Zeitraum 1992–2017

Die Gesamtmenge der Rohförderung und Produktion an oberflächennahen mineralischen Rohstoffen sowie die Anzahl der zugehörigen Gewinnungsstellen (grüne Linie) in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg im Zeitraum 1992–2017

-

Die Aktualität der Daten in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg im Zeitraum 1992–2017, LGRB-Erhebungen von 2017. Dargestellt als Rohfördermengen für das jeweilige Jahr; die Angaben zur Aktualität sind auch auf die Produktion und die Anzahl der Gewinnungsstellen übertragbar.

Die Aktualität der Daten in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg im Zeitraum 1992–2017, LGRB-Erhebungen von 2017. Dargestellt als Rohfördermengen für das jeweilige Jahr; die Angaben zur Aktualität sind auch auf die Produktion und die Anzahl der Gewinnungsstellen übertragbar.

-

Die Rohförderung und Produktion von Kalksteinen inkl. Dolomitsteinen sowie die Anzahl der zugehörigen Gewinnungsstellen (grüne Linie) in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg im Zeitraum 1992–2017

Die Rohförderung und Produktion von Kalksteinen inkl. Dolomitsteinen sowie die Anzahl der zugehörigen Gewinnungsstellen (grüne Linie) in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg im Zeitraum 1992–2017

-

Die Förderung von Sulfatgesteinen sowie die Anzahl der zugehörigen Gewinnungsstellen (grüne Linie) in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg im Zeitraum 1992–2017. Die Fördermenge der Sulfatgesteine entspricht der Produktionsmenge, weil die Sulfatgesteine der Region keinen nicht verwertbaren Anteil aufweisen.

Die Förderung von Sulfatgesteinen sowie die Anzahl der zugehörigen Gewinnungsstellen (grüne Linie) in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg im Zeitraum 1992–2017. Die Fördermenge der Sulfatgesteine entspricht der Produktionsmenge, weil die Sulfatgesteine der Region keinen nicht verwertbaren Anteil aufweisen.