Verbreitungsgebiete: Keuperbergland von der östlichen Baar, über Schönbuch, Stromberg, Heuchelberg, Stuttgarter Bucht, Schurwald, Welzheimer Wald bis zu den Fränkisch-Schwäbischen Waldbergen

Erdgeschichtliche Einstufung: Löwenstein-Formation und Hassberge-Formation, Mittelkeuper

(Hinweis: Die Rohstoffkartierung liegt noch nicht landesweit vor. Der Bearbeitungsstand der Kartierung lässt sich in der Karte über das Symbol "Themenebenen" links oben einblenden.)

Lagerstättenkörper

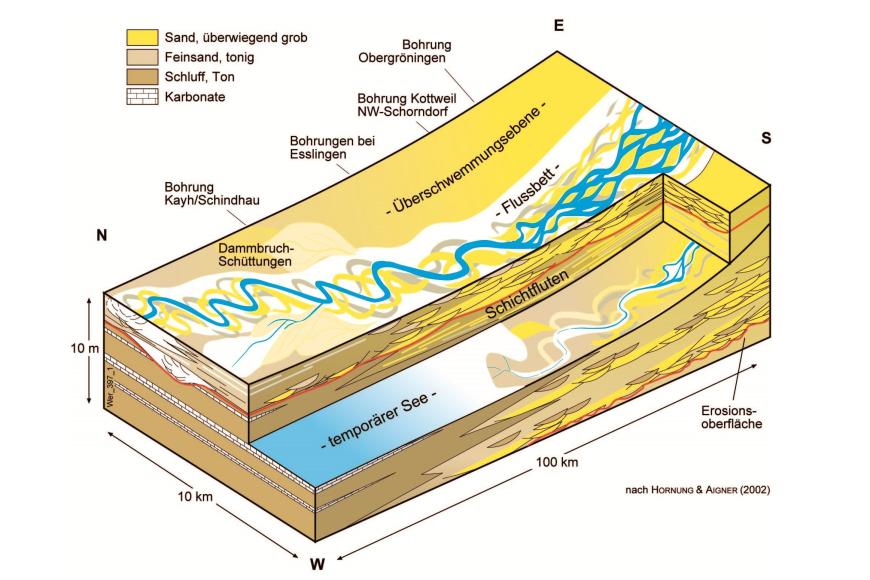

Sande aus durch Verwitterung weitgehend entfestigten Keuper-Sandsteinen, den sogenannten Mürbsandsteinen, treten in taschenförmigen Partien des Kiesel- und Stubensandsteins auf. Vor allem die Mürbsandsteinvorkommen im Kieselsandstein 2 können aufgrund ihrer hohen Quarzgehalte (ca. 85–90 %) wirtschaftlich interessant sein. Die vorwiegend dolomitisch, untergeordnet kieselig zementierten, harten, meist nur flachgründig verwitterten Sandsteine des Kieselsandstein 1, in die sich oft mehrere dm bis 1–3 m mächtige Tonsteinlagen einschalten, kommen nicht für eine Sandgewinnung in Betracht. Vor allem aus verwitterten Sandsteinen im Stubensandstein wurde früher in zahlreichen, meist kleinen Gruben Sand für den örtlichen Bedarf gewonnen. Die Gruben waren überwiegend in den tonig-kaolinitisch gebundenen Sandsteinen des Mittleren und Oberen Stubensandsteins angelegt worden. Die genutzten Mächtigkeiten lagen meist bei 4–5 m, jedoch treten auch Mürbsandsteinlagerstätten von mehr als 20 m Mächtigkeit auf, die noch heute in Abbau stehen. Mürbsandsteinvorkommen oder daraus entstandene Sandvorkommen enthalten stets Lagen und Linsen von Schluffen und Tonen, welche die Lagerstätten auch in mehreren Metern bis Zehnermetern Mächtigkeit über- und unterlagern können. Die Löwenstein-Formation Baden-Württembergs kann bis zu sieben Sandsteinlager (je 1–10 m mächtig) aufweisen, die von Tonsteinen, Schluff- und tonig-schluffigen Feinsandsteinen ähnlicher Mächtigkeit unterbrochen werden. Da die Ablagerung der Sande in Flussrinnen erfolgte, sind die Sandsteinkörper in vertikaler wie lateraler Richtung entsprechend wechselhaft.

Gestein

Die aus den Keuper-Sandsteinen durch Verwitterung und Lösung des Gesteinsbindemittels hervorgegangenen Quarzsande sind jungtertiär- bis quartärzeitliche Bildungen. Die bankigen, häufig schräggeschichteten Mürbsandsteine sind grob- bis mittelkörnig, zum Teil mit feinsandigen und fein- bis mittelkiesigen Partien. Gebunden sind die Komponenten der festen Sandsteine durch ein toniges, karbonatisches oder schwach kieseliges Bindemittel (Zement). In die Sandsteine sind in unregelmäßiger Verbreitung und unterschiedlicher Tiefenlage rote und grüne Ton- und Schluffsteine eingeschaltet.

Petrographie

Die chemische Zusammensetzung der Sande und Mürbsandsteine wird durch die Ausgangszusammensetzung der Lagerstätte bestimmt. Das wichtigste chemische Qualitätsmerkmal ist der Gehalt an SiO2 (Quarz). Für Gießereisand und Glassand kann nur Quarzsand verwendet werden, dessen SiO2-Gehalt mindestens 99,9 % beträgt. Für feuerfeste Produkte werden hochwertige Quarzsande, aber auch hochwertige Quarzkiese benötigt.

Mächtigkeiten

Geologische Mächtigkeit: Die geologischen Mächtigkeiten der in Frage kommenden Mürbsandsteinpakete können mehrere 10er Meter betragen.

Genutzte Mächtigkeit: Die früher genutzten Mächtigkeiten lagen meist bei wenigen Metern; heute können durch maschinelle Baggerung noch halbfester Partien und maschinelle Zerkleinerung dieses Materials auch Mächtigkeiten bis über 20 m genutzt werden.

Gewinnung und Verwendung

Gewinnung: In weit über hundert kleinen Sandgruben wurden früher Bau-, Form- und Fegesande abgebaut. Bis zum Jahr 2000 waren noch über 30 Gruben in Betrieb, heute sind es in den Stubensandstein-Schichten noch sieben. Die wichtigsten liegen bei Esslingen und Gschwend; in einigen können – dort, wo die Verwitterung noch nicht ansetzen konnte – auch „beibrechend“ Werksteinblöcke für Renovierungsarbeiten oder für den Garten- und Landschaftsbau gewonnen werden. Die Gewinnung der Sande aus verwitterten Sandsteinen sowie der unverwitterten Sandsteine erfolgt mittels Bagger bzw. Radlader im Trockenabbau. Die Aufbereitung des Materials findet zumeist vor Ort mit einer stationären bzw. mobilen Brech- und Siebanlage statt. In kleinen Sandgruben wird das gewonnene Material für einige Zeit aufgehaldet und der Witterung ausgesetzt, wodurch die Kornbindung der Sandsteine gelockert wird. Unter Zugabe von sauberem Wasser wird das Rohmineral, je nach Verschmutzungsgrad und Qualitätsanforderungen, von abschlämmbaren Bestandteilen, wie Lehm und Ton, und von verunreinigenden Beimengungen wie Holz, Kaolin usw. befreit und sodann nach Korngrößen in Korngruppen sortiert („klassiert“). Hochreine Quarzsande werden aus den Sanden durch Schweretrennung gewonnen. Die Aufbereitung der Quarzsande für höherwertige industrielle Einsatzbereiche unterscheidet sich von den „normalen“ Sandgruben, in denen Bausande produziert werden dadurch, dass wegen der geforderten größeren Gleichmäßigkeit und Reinheit der Produkte aufwendigere Techniken erforderlich sind (weitere Informationen siehe Börner et al., 2012).

Verwendung: Die aufbereiteten Sande werden hauptsächlich als Bettungs-, Fugen-, Verfüll-, Beton-, Mörtel- und Estrichsande sowie zum Sportanlagenbau (Reitplätze, Beachvolleyballfelder) verwendet. Nach Abtrennung der Tone und nach Klassierung eignen sich die Quarzsande aus den Stubensandstein-Schichten für die Herstellung von Kalksandsteinen, Putzen, Filtersanden und Bausanden. Reine Quarzsande werden vielseitig verwendet: Die Quarzsandindustrie unterscheidet grundsätzlich

1) Quarzsande für die Bauindustrie (Bauchemie-Sand),

2) Quarzsande als Füllstoff, für den Bau (Bauindustrie-Sand), für die Gießerei (Gießerei-Sand), für höchste Gussqualität,

3) Quarzsande für die Glasherstellung (Glas-Sand).

Reine Quarzsande („Glas-Sande“) werden in der Keramik-, Glas- und metallurgischen Industrie verwendet. Bei gleichmäßiger Zusammensetzung werden sie zusammen mit Kaolin und Feldspat als Zuschlag für die Herstellung von Porzellan und vielen modernen Keramikwerkstoffen eingesetzt.

Lagerstättenpotenzial

Die Vorkommen der Sande aus verwitterten Sandsteinen können in drei Lagerstättenpotenzialkategorien untergliedert werden, die sich vor allem nach der nutzbaren Mächtigkeit sowie dem Reinheitsgrad der Sande richtet und weniger nach der Ausdehnung des Vorkommens. Die hier aufgeführte Bewertung des Lagerstättenpotenzials gilt nur für Vorkommen, in denen die Gewinnung von Sanden im Vordergrund steht, und nicht für Vorkommen mit einer kombinierten Nutzung des Rohstoffes als Naturwerksteine und Sande aus verwitterten Sandsteinen.

Geringes LP:

- Inhomogene Sande, häufig durchsetzt mit Sand-/Tonstein-Wechsellagerung bzw. Tonsteinen, führt zu einem deutlich erhöhten Aufbereitungsaufwand

- Durchschnittlicher Sandanteil des Vorkommens ca. 60 %

- Geringe durchschnittliche nutzbare Mächtigkeiten von 5–10 m

- Geringe Flächengröße: 3–20 ha

Mittleres LP:

- Inhomogene bis homogene Sandsteine. Wechsellagerungen aus Sand-/Tonstein und Tonsteineinschaltungen treten auf, können aber abbau- und aufbereitungstechnisch getrennt werden, was zu einem erhöhtem Aufbereitungsaufwand führt

- Durchschnittlicher Sandanteil des Vorkommens ca. 60–75 %

- Mittlere durchschnittlich nutzbare Mächtigkeit von 10–15 m

- Mittlere Flächengröße: 20–50 ha

Hohes LP:

- Homogene Sandsteine ohne intensive Wechsellagerungen oder Toneinschaltungen in den Sandsteinbänken. Deutlich abgegrenzte Sandstein- und Tonsteinlagen, die beim Abbau schon getrennt werden können. Kein erhöhter Aufbereitungsaufwand

- Durchschnittlicher Sandanteil des Vorkommens ca. > 75 %

- Hohe durchschnittliche nutzbare Mächtigkeit von > 15 m

- Große Flächengröße: > 50 ha

-

In der Sandgrube Stödtlen (Eck am Berg, RG 6928-4) werden hellbeige bis graugrüne Mürbsandsteine und Sande der Löwenstein-Formation (kmLw, Stubensandstein) abgebaut. Die grob- bis mittelkörnigen, zum Teil feinkiesigen, aufgewitterten Mürbsandsteine erreichen unter 1,3 m Abraum eine Mächtigkeit von 4–6 m. In der Abfolge treten Einschaltungen aus roten bis grünen Tonsteinen, Schluffen und Schluffsteinen mit einer Mächtigkeit von 2 m auf. Unter den Tonsteinen folgen 2 m feste Sandsteine.

In der Sandgrube Stödtlen (Eck am Berg, RG 6928-4) werden hellbeige bis graugrüne Mürbsandsteine und Sande der Löwenstein-Formation (kmLw, Stubensandstein) abgebaut. Die grob- bis mittelkörnigen, zum Teil feinkiesigen, aufgewitterten Mürbsandsteine erreichen unter 1,3 m Abraum eine Mächtigkeit von 4–6 m. In der Abfolge treten Einschaltungen aus roten bis grünen Tonsteinen, Schluffen und Schluffsteinen mit einer Mächtigkeit von 2 m auf. Unter den Tonsteinen folgen 2 m feste Sandsteine.

-

Abbaukante der plattig aufgewitterten, mürben Sandsteine oberhalb einer Toneinschaltung, die im linken Teil des Bildes angeschnitten ist. Sandgrube Stödtlen (RG 6928-4).

Abbaukante der plattig aufgewitterten, mürben Sandsteine oberhalb einer Toneinschaltung, die im linken Teil des Bildes angeschnitten ist. Sandgrube Stödtlen (RG 6928-4).

-

Übersicht über die Sandgrube Gschwend (RG 7024-2) in östlicher Richtung. Der nördliche Teil der Grube wird verfüllt (Vordergrund, rechte Bildhälfte). Für die Gewinnung der Sandsteine werden Bagger eingesetzt, die unterschiedliches Material abbauen. Somit wird dieses schon direkt bei der Beladung gemischt.

Übersicht über die Sandgrube Gschwend (RG 7024-2) in östlicher Richtung. Der nördliche Teil der Grube wird verfüllt (Vordergrund, rechte Bildhälfte). Für die Gewinnung der Sandsteine werden Bagger eingesetzt, die unterschiedliches Material abbauen. Somit wird dieses schon direkt bei der Beladung gemischt.

-

Um ein gleichmäßiges Mischungsverhältnis für die Aufbereitungsanlage zu erhalten, findet eine Mischung des Materials statt. Die Gesteine werden in einem Brecher zerkleinert und mit Mühlen gemahlen. Hierauf folgen mehrere Aufbereitungsschritte wie Waschen, Sieben und die Hydroklassierung (Bild). Mit dieser Aufbereitung kann der nicht verwertbare Anteil auf 20 % gesenkt werden.

Um ein gleichmäßiges Mischungsverhältnis für die Aufbereitungsanlage zu erhalten, findet eine Mischung des Materials statt. Die Gesteine werden in einem Brecher zerkleinert und mit Mühlen gemahlen. Hierauf folgen mehrere Aufbereitungsschritte wie Waschen, Sieben und die Hydroklassierung (Bild). Mit dieser Aufbereitung kann der nicht verwertbare Anteil auf 20 % gesenkt werden.

-

Abbauwand in der Sandgrube Gschwend (RG 7024-2) mit einer Mürbsandsteinschicht im Zentrum des Bildes. Zum Top hin wird diese Schicht von einer Wechsellagerung aus Tonsteinen und Schluffsteinen mit eingeschalteten Sandsteinlagen überlagert. Darüber folgt eine weitere Sandschicht, welche sich rinnenartig in die tonigen Zwischenschichten eingeschnitten hat.

Abbauwand in der Sandgrube Gschwend (RG 7024-2) mit einer Mürbsandsteinschicht im Zentrum des Bildes. Zum Top hin wird diese Schicht von einer Wechsellagerung aus Tonsteinen und Schluffsteinen mit eingeschalteten Sandsteinlagen überlagert. Darüber folgt eine weitere Sandschicht, welche sich rinnenartig in die tonigen Zwischenschichten eingeschnitten hat.

-

Sandstein mit geringmächtigen, tonig-mergeligen Zwischenlagen in der Sandgrube Rosenfeld-Brittheim (RG 7718-2). Bereichsweise ist der Sandstein in Lagen oder Linsen noch stärker verfestigt.

Sandstein mit geringmächtigen, tonig-mergeligen Zwischenlagen in der Sandgrube Rosenfeld-Brittheim (RG 7718-2). Bereichsweise ist der Sandstein in Lagen oder Linsen noch stärker verfestigt.

-

Abbauwand im Norden des in Abbau stehenden Teils der Sandgrube Rosenfeld-Brittheim (RG 7718-2). Höhe der Messlatte 3 m. Der Sandstein ist mürbe und zum Teil schon weitgehend entfestigt.

Abbauwand im Norden des in Abbau stehenden Teils der Sandgrube Rosenfeld-Brittheim (RG 7718-2). Höhe der Messlatte 3 m. Der Sandstein ist mürbe und zum Teil schon weitgehend entfestigt.

-

Übersichtsaufnahme vom nördlichen Teil des Steinbruchs Kernen-Stetten im Remstal (RG 7221-4). Blick von Südosten nach Nordwesten. Die Fläche im Vordergrund ist bereits wieder verfüllt. In den Abbauwänden unterhalb des Baggers und dahinter steht stark verfestigter, massiger Sandstein an.

Übersichtsaufnahme vom nördlichen Teil des Steinbruchs Kernen-Stetten im Remstal (RG 7221-4). Blick von Südosten nach Nordwesten. Die Fläche im Vordergrund ist bereits wieder verfüllt. In den Abbauwänden unterhalb des Baggers und dahinter steht stark verfestigter, massiger Sandstein an.

-

Übersichtsaufnahme vom Westteil des Steinbruchs Kernen-Stetten im Remstal (RG 7221-4). Blick von Nordosten nach Südwesten. Die Sandsteine weisen in diesem Niveau lateral eine relativ konstante Mächtigkeit auf.

Übersichtsaufnahme vom Westteil des Steinbruchs Kernen-Stetten im Remstal (RG 7221-4). Blick von Nordosten nach Südwesten. Die Sandsteine weisen in diesem Niveau lateral eine relativ konstante Mächtigkeit auf.

-

Die Sandsteinbänke im Steinbruch Kernen-Stetten im Remstal (RG 7221-4) sind in einer Abbauwand im Westen lateral in relativ konstanter Mächtigkeit ausgebildet. Tonsteinlagen von 1–4 m Mächtigkeit unterteilen diese Bänke.

Die Sandsteinbänke im Steinbruch Kernen-Stetten im Remstal (RG 7221-4) sind in einer Abbauwand im Westen lateral in relativ konstanter Mächtigkeit ausgebildet. Tonsteinlagen von 1–4 m Mächtigkeit unterteilen diese Bänke.

-

Im Südwesten des Steinbruchs Kernen-Stetten im Remstal (RG 7221-4) sind bis über 1 m mächtige Tonsteinzwischenlagen im Sandstein aufgeschlossen.

Im Südwesten des Steinbruchs Kernen-Stetten im Remstal (RG 7221-4) sind bis über 1 m mächtige Tonsteinzwischenlagen im Sandstein aufgeschlossen.

-

Im tieferen Teil des Steinbruchs Kernen-Stetten im Remstal (RG 7221-4) schalten sich zunehmend cm- bis dm-mächtige und lateral rasch auskeilende Tonsteinlagen in den Sandstein ein. Höhe der Messlatte 1 m.

Im tieferen Teil des Steinbruchs Kernen-Stetten im Remstal (RG 7221-4) schalten sich zunehmend cm- bis dm-mächtige und lateral rasch auskeilende Tonsteinlagen in den Sandstein ein. Höhe der Messlatte 1 m.

-

Der im Steinbruch Kernen-Stetten im Remstal (RG 7221-4) abgebaute Sandstein ist ein hellgelbgrauer bis hellgrauer, schlecht sortierter und meist mürber Mittel- bis Grobsandstein. Feinkiesige Lagen und Linsen treten selten auf.

Der im Steinbruch Kernen-Stetten im Remstal (RG 7221-4) abgebaute Sandstein ist ein hellgelbgrauer bis hellgrauer, schlecht sortierter und meist mürber Mittel- bis Grobsandstein. Feinkiesige Lagen und Linsen treten selten auf.

-

Der Stubensandstein ist im Steinbruch Berglen-Hößlinswart (RG 7122-2) (Bild: Blick nach Norden) meist mürbe bis entfestigt und lässt sich ohne größeren maschinellen Aufwand gewinnen. Das Überlager des Stubensandsteins besteht im Norden des Abbaugebiets aus einem 0,5–1 m mächtigen Boden- und Verwitterungshorizont.

Der Stubensandstein ist im Steinbruch Berglen-Hößlinswart (RG 7122-2) (Bild: Blick nach Norden) meist mürbe bis entfestigt und lässt sich ohne größeren maschinellen Aufwand gewinnen. Das Überlager des Stubensandsteins besteht im Norden des Abbaugebiets aus einem 0,5–1 m mächtigen Boden- und Verwitterungshorizont.

-

Die Sandsteine im Steinbruch Berglen-Hößlinswart (RG 7122-2) sind meist nur gering verfestigt, stark verfestigter Sandstein kommt in bis 0,3 m mächtigen Lagen und Linsen vor. In unterschiedlicher Mächtigkeit und lateraler Ausdehnung kommen auch Lagen und Linsen von Tonstein und mergeligem Tonstein vor. Mächtigere Tonsteinlagen werden nicht zum Rohstoffkörper gerechnet. Im Rohstoff ist derzeit ein nicht verwertbarer Anteil von ca. 30 % enthalten.

Die Sandsteine im Steinbruch Berglen-Hößlinswart (RG 7122-2) sind meist nur gering verfestigt, stark verfestigter Sandstein kommt in bis 0,3 m mächtigen Lagen und Linsen vor. In unterschiedlicher Mächtigkeit und lateraler Ausdehnung kommen auch Lagen und Linsen von Tonstein und mergeligem Tonstein vor. Mächtigere Tonsteinlagen werden nicht zum Rohstoffkörper gerechnet. Im Rohstoff ist derzeit ein nicht verwertbarer Anteil von ca. 30 % enthalten.

-

Der im Steinbruch Berglen-Hößlinswart (RG 7122-2) abgebaute Sandstein ist ein hellgelbgrauer bis hellgrauer, schlecht sortierter und meist gering verfestigter Mittel- bis Grobsandstein. Feinkiesige Lagen und Linsen treten selten auf.

Der im Steinbruch Berglen-Hößlinswart (RG 7122-2) abgebaute Sandstein ist ein hellgelbgrauer bis hellgrauer, schlecht sortierter und meist gering verfestigter Mittel- bis Grobsandstein. Feinkiesige Lagen und Linsen treten selten auf.

-

Abbauwand im Osten des in Abbau stehenden Teils des Steinbruchs Berglen-Hößlinswart (RG 7122-2). Höhe der Messlatte 5 m. Der Anteil an tonigen Zwischenlagen ist hier relativ gering.

Abbauwand im Osten des in Abbau stehenden Teils des Steinbruchs Berglen-Hößlinswart (RG 7122-2). Höhe der Messlatte 5 m. Der Anteil an tonigen Zwischenlagen ist hier relativ gering.

-

Sandstein mit tonig-mergeligen Zwischenlagen im Steinbruch Berglen-Hößlinswart (RG 7122-2). Die in den Sandstein eingelagerten Tonsteine sind meist rot-violett bis violettbraun gefärbt und zum Teil mergelig. Bereichsweise ist der Sandstein in Lagen oder Linsen stärker verfestigt („Fleins“).

Sandstein mit tonig-mergeligen Zwischenlagen im Steinbruch Berglen-Hößlinswart (RG 7122-2). Die in den Sandstein eingelagerten Tonsteine sind meist rot-violett bis violettbraun gefärbt und zum Teil mergelig. Bereichsweise ist der Sandstein in Lagen oder Linsen stärker verfestigt („Fleins“).

-

Fester, dolomitisch bis kalzitisch gebundener Sandstein („Fleins“) aus der Sandgrube Gschwend (RG 7024-2).

Fester, dolomitisch bis kalzitisch gebundener Sandstein („Fleins“) aus der Sandgrube Gschwend (RG 7024-2).

-

Stubensandsteingrube Kernen-Stetten im Remstal (RG 7221-4). Im Bild sind drei halbfeste Mürbsandsteinlager mit geringmächtigen Schluff-Ton-Zwischenlagen (grünlich grau) zu sehen.

Stubensandsteingrube Kernen-Stetten im Remstal (RG 7221-4). Im Bild sind drei halbfeste Mürbsandsteinlager mit geringmächtigen Schluff-Ton-Zwischenlagen (grünlich grau) zu sehen.

-

Die Abbauwand in der Mürbsandsteingrube Gschwend (RG 7024-2) ist ca. 20 m hoch. Deutlich erkennbar sind die lithologischen Wechsel zwischen weißen, mürben bis festen Sandsteinen und roten Tonsteinen.

Die Abbauwand in der Mürbsandsteingrube Gschwend (RG 7024-2) ist ca. 20 m hoch. Deutlich erkennbar sind die lithologischen Wechsel zwischen weißen, mürben bis festen Sandsteinen und roten Tonsteinen.

Externe Lexika

Litholex

Literatur

- (2012). Steine- und Erden-Rohstoffe in der Bundesrepublik Deutschland. – Geologisches Jahrbuch, Sonderhefte, SD 10, 356 S., Hannover (Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe und Staatliche Geologische Dienste). [212 Abb., 54 Tab., Anh.]

- (2006b). Rohstoffbericht Baden-Württemberg 2006 – Gewinnung, Verbrauch und Sicherung von mineralischen Rohstoffen. – LGRB-Informationen, 18, S. 1–202, 1 Kt.

- (2013). Naturwerksteine aus Baden-Württemberg – Vorkommen, Beschaffenheit und Nutzung. 765 S., Freiburg i. Br. (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau).