Jungquartäre Flusskiese und Flusssande sind Porengrundwasserleiter unterschiedlicher Durchlässigkeit und Ergiebigkeit. Die Grundwasservorkommen sind wasserwirtschaftlich von lokaler bis regionaler Bedeutung.

Geologie

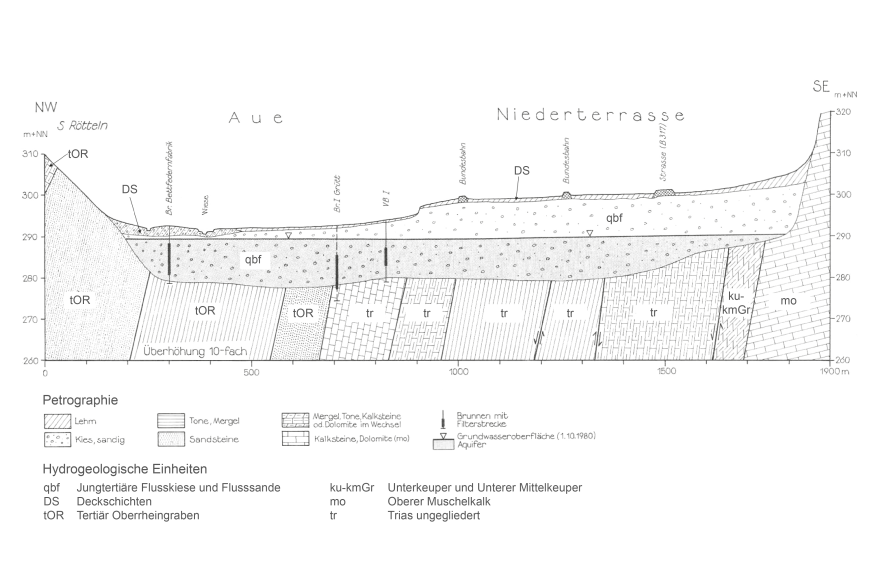

Die Jungquartären Flusskiese und Flusssande wurden fluviatil abgelagert. Ihre petrographische Zusammensetzung ist eng mit der Dynamik der jeweiligen Fließgewässer, der Talmorphologie sowie der Zusammensetzung der Festgesteine im Liefergebiet verknüpft. Charakteristisch sind zeitlich und räumlich wechselnde Sedimentationsbedingungen in Abhängigkeit vom Verlauf des Stromstrichs und daraus resultierende lithologische Heterogenitäten (Kobler, 1988).

Jungquartäre Flusskiese und Flusssande bestehen aus Kiesen, kiesigen Sanden und Sanden mit wechselnden Schluff- und Steingehalten. Gelegentlich handelt es sich um organische, stark tonige Altarmfüllungen. Mächtigere Kiesablagerungen finden sich in erster Linie in den Tälern der größeren Flüsse. Die Talablagerungen der kleineren Nebenflüsse bestehen vorwiegend aus Schluff, Ton und Sand mit wechselnden Kies- und Steingehalten (HGK, 1995, 2002; HGE, 2002, 2003b; Landratsamt Waldshut, 2001).

Die Jungquartären Flusskiese und Flusssande werden in der Regel von einer bis wenige Meter mächtigen, häufig humosen Auenlehmdecke überlagert. An den Talflanken liegen sie häufig unter Hangschutt. Über den älteren Talkiesen (Niederterrasse) finden sich vereinzelt Lösssedimente in größerer Mächtigkeit. Im Ausgangsbereich der Seitentäler verzahnen sich die Kiese mit den Sedimenten der Schwemmfächer der Nebenflüsse.

In den Tälern größerer Flüsse und in tektonischen Senkungsgebieten können die Jungquartären Flusskiese und Flusssande mehr als 50 m mächtig werden (HGK, 1995). Bei kleineren Flüssen liegt ihre Mächtigkeit in der Größenordnung von einigen Metern. In Ausnahmefällen übersteigt sie 10 m.

Übersicht über Täler mit Jungquartären Flusskiesen und Flusssanden (getrennt nach überwiegendem Rahmengestein)

|

Kristallin |

Bregtal bei Furtwangen, Aitrachtal, Kinzigtal, Gutachtal bei Neustadt, oberes Wiesetal, Hochrheintal östl. Wallbach bis Dogern |

|

Unterlauf der Tauber, Neckartal im Odenwald |

|

|

Enztal, Kochertal, Jagsttal, Taubertal, Neckartal, Unterlauf der Murr, Unterlauf der Rems, unteres Wiesetal, Ammertal, Hochrheintal westl. Wallburg sowie zwischen Dogern und östlich Koblenz, Schweiz |

|

|

Unterkeuper und Grabfeld-Formation |

Wutachtal, Donauried bei Donaueschingen, Remstal westlich Schorndorf, Jagsttal bei Jagstzell, Neckartal zwischen Rottenburg und Tübingen, Neckartal bei Stuttgart Bad Cannstadt, Neckartal bei Heilbronn |

|

oberer Mittelkeuper und Oberkeuper |

Neckartal, Jagsttal, Kochertal, Rottal |

|

Unter- und Mitteljura |

Echaztal, Ermstal, Lautertal, Filstal, Hochrheintal zwischen Rietheim und Hohentengen |

|

Schmiechtal, oberes Filstal, Fehlatal, Lautertal, Egautal, Brenztal, Achtal, Blautal, Albtal, Hochrheintal bei Hohentengen |

|

|

Talfüllungen im Tertiär |

Hochrheintal östlich Hohentengen |

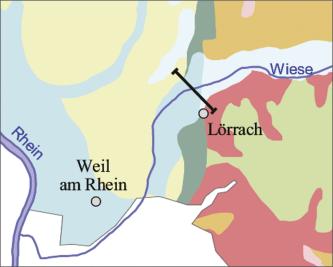

Die Jungquartären Flusskiese und Flusssande sind in den Flusstälern größerer Flüsse, z. T. auch in verlassenen Flussschleifen, verbreitet. Sie werden an den Talflanken von Festgestein begrenzt. Die gesamte Ausstrichs- und Verbreitungsfläche der hydrogeologischen Einheit beträgt ca. 1150 km2.

Weiterführende Informationen zu quartären Süßwasserablagerungen finden Sie hier.

Hydrogeologische Charakteristik

Weisen die Jungquartären Flusskiese und Flusssande eine größere Mächtigkeit auf und sind sie wenig verlehmt, bilden sie ergiebige Porengrundwasserleiter. In den Tälern kleinerer Flüsse sind die Talfüllungen deutlich geringer durchlässig. Eine Grundwasserführung ist dann an einzelne ausgewaschene Rinnen oder Grobkieslagen gebunden. Eine Stockwerksgliederung gibt es in den meisten Fällen nicht.

In Ausnahmefällen sind ältere Kiese als Nieder- oder Hochterrasse an den Talrändern erhalten. In der Heilbronner Mulde sind sie wegen der geologischen Einsenkung in größerem Umfang grundwassererfüllt. Deshalb sind sie dort wasserwirtschaftlich von Bedeutung (HGK, 1995).

Je nach geologischer Situation können an der Basis der grundwasserführenden Talfüllung sowohl Kluft‑ und Karstgrundwasserleiter (u. a. Buntsandstein und Oberer Muschelkalk, Oberjura) als auch Grundwassergeringleiter (z. B. Kristallin, Unter- und Mitteljura) liegen. In tektonisch stark beanspruchten Gebieten können die unterlagernden Festgesteinseinheiten engräumig variieren. Derartige Wechsel sind zum Beispiel im Wiesetal im Südschwarzwald stark ausgeprägt. Bei einem direkten Kontakt zu unterlagernden Festgesteinsgrundwasserleitern sind die Jungquartären Flusskiese und Flusssande mit diesen hydraulisch verbunden.

Hydraulische Eigenschaften

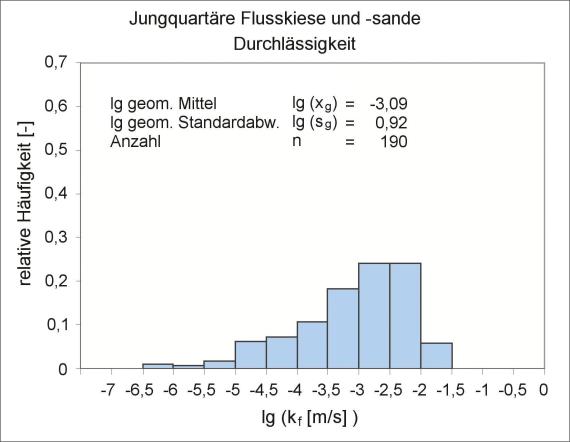

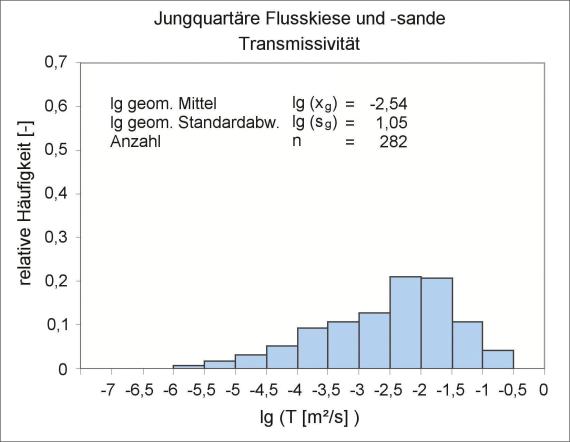

Der landesweite geometrische Mittelwert der Durchlässigkeit der Jungquartären Flusskiese und Flusssande beträgt 8,1 · 10‑4 m/s (n = 190), der Transmissivität 2,9 · 10‑3 m2/s (n = 282). Die Variation der Durchlässigkeits- und Transmissivitätswerte reicht über fünf Zehnerpotenzen. Hohe Transmissivitäten und Durchlässigkeiten finden sich in wenig verlehmten Ablagerungen der großen Flüsse, die kleineren Werte in den Talsedimenten der kleineren Nebenflüsse und Bäche.

Statistische Verteilung der Durchlässigkeitswerte (geometrisches Mittel kf = 8,1 · 10‑4 m/s) für die Jungquartären Flusskiese und Flusssande (Armbruster et al., 2002)

Statistische Verteilung der Transmissivitätswerte (geometrisches Mittel T = 2,9 · 10‑3 m2/s) für die Jungquartären Flusskiese und Flusssande (Armbruster et al., 2002)

Auch kleinräumlich variieren die Durchlässigkeiten beträchtlich. Höhere Durchlässigkeiten sind an ausgewaschene Rinnen gebunden, die sich im Laufe der Zeit ständig verlagerten. Dagegen weisen die außerhalb des Stromstrichs gelegenen Bereiche einen höheren Feinkornanteil auf und sind deshalb geringer durchlässig.

Hydrologie

Die Grundwasserneubildung aus Niederschlag beträgt im Verbreitungsgebiet der Jungquartären Flusskiese und Flusssande im langjährigen Mittel (Periode 1981 bis 2010) ca. 8,4 l/(s · km2). Bezogen auf die Fläche von ca. 1150 km2 sind dies 9660 l/s. Zur Grundwasserbildung tragen neben dem Niederschlag randliche Zuflüsse aus dem umgebenden Festgestein bei. Besteht dieses aus einem Grundwassergeringleiter, erfolgen die Zuflüsse überwiegend als Oberflächenabfluss oder Zwischenabfluss. Besteht der Festgesteinsrahmen aus einem Kluft- oder Karstgrundwasserleiter, erfolgt der Randzufluss als Grundwasser. Schließlich können auch Fließgewässer in die Talgrundwasserleiter infiltrieren. Ex- und infiltrierende Bedingungen können entlang der Fließstrecke wechseln. Sie hängen von den Durchlässigkeitsverhältnissen, der Geometrie des Talquerschnitts und eventuellen Regulierungsmaßnahmen des Gewässers ab.

Der Grundwasserabstrom erfolgt weitgehend talparallel. Bei Niedrig- und Mittelwasser ist er meist auf das oberirdische Fließgewässer als Vorflut ausgerichtet. Bei Hochwasser herrschen dagegen häufig exfiltrierende Bedingungen. Steht der Talgrundwasserleiter in direktem Kontakt mit einem Festgesteinsgrundwasserleiter, ist auch eine Durchströmung des Kieskörpers mit Einspeisung von Grundwasser in das Festgestein möglich. Eine Besonderheit stellen die kiesigen Talfüllungen einiger Täler der Schwäbischen Alb dar. Sie sind als Folge großer Schwankungen der Karstwasserstände nur zeitweise grundwassererfüllt. Stark modifiziert wird der natürliche Grundwasserabstrom durch Stauhaltungen und Regulierungen der Vorfluter und Grundwasserentnahmen in den Talsedimenten.

In der Regel ist das Grundwasser im Bereich der Talauen unter bindigen Auesedimenten gespannt. Die Grundwasserstände schwanken bei Flurabständen von wenigen Dezimetern bis Metern meist nur schwach. Sie werden in Abhängigkeit von der Entfernung zum Vorfluter mehr oder weniger deutlich durch kurzfristige Wasserstandsänderungen im Fließgewässer beeinflusst. Neben diesen kurzfristigen Variationen sind ein nur mäßig ausgeprägter Jahresgang und praktisch keine langfristigen Schwankungen typisch. Diese generelle Gangliniencharakteristik ändert sich nur in größerer Entfernung zur Vorflut und wenn keine hydraulische Ankopplung zwischen Grundwasser und Fließgewässer besteht.

Geogene Grundwasserbeschaffenheit

Die Ermittlung der anthropogen unbeeinflussten Grundwasserbeschaffenheit in den Talgrundwasserleitern gestaltet sich wegen der starken Nutzung der Talauen schwierig.

Aufgrund der unterschiedlichen hydrogeologischen Verhältnisse ist davon auszugehen, dass die Grundwässer in den jungen Talfüllungen keine einheitliche Beschaffenheit aufweisen. So wird der Lösungsinhalt einerseits durch die Infiltration von Flusswasser mit meist geringerer Härte, andererseits durch den Zustrom von Grundwasser unterschiedlicher hydrochemischer Zusammensetzung aus dem angrenzenden Festgestein beeinflusst. Schließlich besitzen auch die Talsedimente selbst keine einheitliche petrographische Zusammensetzung (Plum et al.,1996).

In der Regel sind die Talgrundwässer normal erdalkalisch, überwiegend hydrogenkarbonatisch. Hohe Gesamthärten und Feststoffinhalte kommen in Einzugsgebieten mit unausgelaugtem Muschelkalk bzw. mit der Grabfeld-Formation vor. Dies ist z. B. im Neckartal westlich von Tübingen der Fall. Daneben treten auch aus triassischen und unterjurassischen Festgesteinen höher mineralisierte Kluftgrundwässer in die Talgrundwässer über. Beispiele hierfür sind das Filstal bei Göppingen, das Neckartal bei Rottenburg oder das Remstal zwischen Großheppach und Waiblingen.

Aus dem Grundgebirge und dem Buntsandstein können geringmineralisierte CO2-reiche, kalkaggressive Wässer in den Talgrundwasserleiter einspeisen.

Ein gemeinsames Merkmal sind die in weiten Bereichen erhöhten Anteile an organischem Material im Sediment. Daraus können vielfach reduzierende Verhältnisse mit erhöhten Eisen- und Mangankonzentrationen im Grundwasser resultieren.

Geschütztheit des Grundwassers

In Bereichen mit geringen Flurabständen ist das Grundwasser in den Talauen nur wenig vor Verunreinigungen von der Geländeoberfläche aus geschützt. In Gebieten mit größeren Grundwasserflurabständen, in denen über den Jungquartären Flusskiesen und Flusssanden mächtigere Auelehme, Löss bzw. Lösslehm oder randlich bindiger Hangschutt liegen, ist die Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung höher (HGE, 2004c, 2005a). Die Grundwasserqualität kann jedoch auch in diesen Gebieten durch einen lateralen Grundwasserzufluss aus weniger gut geschützten Bereichen nachteilig beeinträchtigt werden.

Grundwassernutzung

In den größeren Tälern werden die Grundwasservorkommen entweder ausschließlich in den Jungquartären Flusskiesen und Flusssanden oder gemeinsam mit denen der unterlagernden Festgesteinsgrundwasserleiter genutzt.

Die Ergiebigkeiten der Jungquartären Flusskiese und Flusssande können je nach Aquifermächtigkeit und Korngrößenzusammensetzung zwischen wenigen l/s und über 100 l/s liegen. Bedeutende Grundwasservorkommen gibt es z. B. in den Talfüllungen südöstlich von Heilbronn-Böckingen (120 l/s) und im Brenztal (50 l/s). Brunnenergiebigkeiten von 20 bis 30 l/s sind aus dem Gutachtal bei Neustadt-Lenzkirch, aus dem Taubertal nordöstlich von Tauberbischofsheim und aus dem Filstal zwischen Göppingen und Salach bekannt.

Die Grundwasservorkommen können wasserwirtschaftlich von regionaler Bedeutung sein. Grundwasservorkommen in den Talfüllungen kleinerer Täler sind von lokaler wasserwirtschaftlicher Bedeutung.

Literatur

- (2002). Hydrogeologische Einheiten in Baden-Württemberg. – LGRB-Bericht i. A. des UVM, S. 1–30, 5 Tab., 15 Kt., 11 Anl., Freiburg i. Br. [unveröff.]

- (2002). Enztal-Pforzheim – Mappe 2. Hydrogeologischer Bau, Grundwassergleichen. – Hydrogeologische Erkundung Baden-Württemberg, 62 S., 9 Karten, 1 CD-ROM, Freiburg i. Br. (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg; Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg; Große Kreisstadt Pforzheim; Landratsamt Enzkreis; Gewässerdirektion Nördlicher Oberrhein Bereich Freudenstadt).

- (2003b). Taubertal – Mappe 2. Hydrogeologischer Bau. – Hydrogeologische Erkundung Baden-Württemberg, 33 S., 6 Kt., 1 CD-ROM, Freiburg i. Br. (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg).

- (2004c). Enztal-Pforzheim – Mappe 3. Grundwasserdynamik, Grundwasserhaushalt, Grundwasserschutz. – Hydrogeologische Erkundung Baden-Württemberg, 40 S., 7 Karten, 1 CD-ROM, Freiburg i. Br. (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg; Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg; Stadtkreis Pforzheim; Landratsamt Enzkreis; Gewässerdirektion Nördlicher Oberrhein Bereich Freudenstadt).

- (2005a). Taubertal (Main-Tauber-Kreis) – Mappe 3. Grundwasserdynamik, Grundwasserhaushalt, Grundwasserschutz. – Hydrogeologische Erkundung Baden-Württemberg, 168 S., 7 Karten, 1 CD-ROM, Stuttgart (Regierungspräsidium Stuttgart; Regierungspräsidium Freiburg – Abteilung 9 Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau; Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg; Landratsamt Main-Tauber-Kreis; Gewässerdirektion Neckar, Bereich Künzelsau).

- (1995). Heilbronner Mulde. – Hydrogeologische Karte Baden-Württemberg, 121 S., 12 Karten, Freiburg i. Br. (Geologisches Landesamt Baden-Württemberg; Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg).

- (2002). Ostalb. – Hydrogeologische Karte Baden-Württemberg, 131 S., 10 Karten, 1 CD-ROM, Freiburg i. Br. (Geologisches Landesamt Baden-Württemberg; Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg).

- (1988). Das Grundwasser im Kiesaquifer des Neckartals zwischen Neckartailfingen und Plochingen. – Jahreshefte des Geologischen Landesamtes Baden-Württemberg, 30, S. 263–276.

- (2001). Erkundung der Grundwasserleiter und Böden im Hochrheintal – Ergebnisse und Karten. 101 S., 29 Karten. [Karten verfügbar unter: http://grundwasserleiter-hochrhein.de]

- (2008). Hydrogeologische Einheiten in Baden-Württemberg. – LGRB-Informationen, 20, S. 1–106.

- (1996). Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans Baden-Württemberg – Erstellung landesweiter Grundlagenkarten. – Abschlußbericht zum Teilprojekt Hydrogeologie, AZ 4458.01 / 95-4763, 1–14 S., 5 Abb., 7 Tab.; 6 Karten, Freiburg i. Br. – [unveröff.].

- (1994). Erläuterungen zu Blatt 8311 Lörrach. – Erl. Geol. Kt. 1 : 25 000 Baden-Württ., 153 S., 9 Taf., 1 Beil., Stuttgart (Geologisches Landesamt Baden-Württemberg). [unveränd. Nachdr. d. 2. Aufl. v. 1988]