Gesteinsbeschreibung

Das südlichste kristalline Gesteinsvorkommen des Odenwalds ist der Heidelberg-Granit. Seine Oberflächenverbreitung beträgt nur etwa 20 km2. Bei dem überwiegend porphyrisch ausgebildeten Biotitgranit treten in der mittel- bis grobkörnigen Grundmasse unterschiedlich große, idiomorphe Feldspateinsprenglinge mit blassrötlichen und rosafarbenen Kalifeldspäten und weißbeigen Plagioklasen auf. Die Gesteinszusammensetzung variiert erheblich. Die besonders grobkörnigen Varietäten, reich an großen, idiomorphen Feldspäten, mit hohen Biotit- und niedrigen Quarzanteilen, sind für eine Verwendung aufgrund ihrer geringeren Festigkeit als Naturwerksteine ungeeignet (LGRB, 2012a). Die vorliegende Beschreibung bezieht sich auf den Bereich des Eichelbergs südöstlich von Oberflockenbach und Steinklingen, in dem der Heidelberg-Granit nur einzelne idiomorphe Feldspäte in der mittel- bis grobkörnigen Grundmasse oder nur eine nesterartige Anreicherung von idiomorphen Feldspäten aufweist. Es treten keine grobkörnigen Ausbildungen mit zahlreichen idiomorphen Feldspäten sowie keine Mineraleinregelungen auf. Das Gestein besitzt südöstlich von Oberflockenbach einen geringen Biotit- und einen hohen Quarzanteil. Die Feldspatkristalle sind 4–40 mm, stellenweise bis 50 mm groß. Die Quarzkristalle sind 1–3 mm groß, fettglänzend, weiß bis rauchgrau, bei angewitterten Varietäten rötlich und sitzen in Zwickeln. Bei gröberen Varietäten treten auch 7–12 mm große, ovale Quarzakkumulate auf. Der schwarze Biotit entwickelt 1–4 mm große Blättchen. Mineralogisch setzt sich der Granit aus Orthoklas (Kalifeldspat): 35–37 Vol.‑%; Plagioklas: 30 Vol.‑%; Quarz: 20–27 Vol.‑% und Biotit: 5–10 Vol.‑% zusammen (LGRB, 2012a).

Tabelle: Chemische Zusammensetzung des Heidelberg-Granits ermittelt an einer repräsentativen Mischprobe aus dem aufgelassenen Steinbruch Weinheim-Steinklingen (LGRB-Analyse, 2011; in M.‑% bzw. ppm)

|

|

SiO2 |

TiO2 |

Al2O3 |

Fe2O3 |

MnO |

MgO |

CaO |

Na2O |

K2O | P2O5 | Ba |

F |

Rb |

Sr |

|

Wildeleutstein, RG 6518‑329 |

69,7 |

0,4 |

14,8 |

2,4 |

0,7 |

1,0 |

1,5 |

3,9 |

4,8 | 0,2 | 1052 | 576 | 178 |

470 |

Technische Eigenschaften

Das Kluftmuster des Heidelberg-Granits ist häufig orthogonal ausgebildet. In den untersuchten Steinbrüchen und Aufschlüssen streichen die Klüfte in NNO–SSW-, NNW–SSO-, NO–SW-, NW–SO- bzw. O–W-Richtung und sind zumeist saiger bzw. fallen steil in unterschiedliche Richtungen ein. Die Abstände zwischen den Klüften variieren z. T. stark von einigen Dezimetern bis zu 6 m. Aufgrund dieser Kluftabstände können Rohblockgrößen von dm3 bis m3 entstehen, wie auch an den sog. „Wollsäcken“ in den Blockmeeren an den Hängen und den Felsburgen im Gipfelbereich zu erkennen ist. „Wollsäcke“ sind feste Gesteinsblöcke, die bei der Verwitterung der Granite entstehen. Das lockere Verwitterungsmaterial, der Granitgrus, wurde als Sand in verschiedenen Gewinnungsstellen abgebaut. In den westlichen Granitvorkommen ist die Zerklüftung der Gesteine durch die tektonische Beanspruchung am Rand des Oberrheingrabens größer als im östlichen Verbreitungsgebiet des Heidelberg-Granits. Daher befinden sich die meisten aufgelassenen Steinbrüche im östlichen Teil des Heidelberg-Granits um den Eichelberg, zwischen Lampenhain und Heiligkreuzsteinach, in Bereichen mit weitständiger Klüftung, die zu verwertbaren Rohblockgrößen führt. Die geologische Mächtigkeit des Heidelberg-Granits kann von den Tallagen ausgehend 250 m aufweisen. Aufgrund der stark variierenden Ausbildung ist auch die Gesteinsqualität sehr unterschiedlich und bleibt auf den Bereich südöstlich von Oberflockenbach und Steinklingen beschränkt. Dort wurden lediglich Wollsäcke an den Hängen und kleinere Steinbrüche mit geringen Abbauhöhen zur Gewinnung herangezogen (LGRB, 2012a). Da im Bereich des Heidelberg-Granits keine Gewinnungsstellen mehr betrieben werden, liegen keine Prüfzeugnisse oder gesteinsphysikalische Daten für diesen Gesteinstyp vor.

Verwendung und Gewinnung

Vor der Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die Granite nur grob bearbeitet und für Mauern und Fundamente landwirtschaftlicher Nebengebäude verwendet. Für die Sockelfundamente der Bauernhäuser war der rote Sandstein aus dem südlich und östlich anstehenden Buntsandstein beliebter, da sich dieser leichter bearbeiten ließ. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts kamen italienische Saisonarbeiter zum Gesteinsabbau in die Region und brachten ihr Wissen über die Bearbeitung von harten Gesteinen mit. Somit konnte nun der Granit für vielfältige Zwecke genutzt werden. Pflaster-, Rand- und Mauersteine sowie Treppenstufen z. B. wurden bis in die 1950er Jahre hergestellt. Neben den Gesteinen, die in Steinbrüchen gewonnen wurden, nutzten die Steinhauer auch die „Wollsäcke“, welche bei der Verwitterung des Granits entstehen. Steine mit Fehlspaltungen sind heute noch am Eichelberg westlich von Lampenhain zu finden. Meist fand die Verarbeitung der Granite direkt im Steinbruch statt. Ein schönes Beispiel hierfür ist die 15 t schwere sog. „Suppenschüssel“ von Steinklingen. Die Granitschale mit einem Durchmesser von 4,2 m wurde von einem Mannheimer Stadtrat und Steinbruchbesitzer als Geschenk für die Stadt Mannheim in Auftrag gegeben. Hundert italienische Arbeiter hatten die Schale 1892 im Steinbruch oberhalb von Steinklingen fertiggestellt, jedoch fand sich dann kein Fahrzeug, das die Last tragen konnte. So musste die Schale an Ort und Stelle verbleiben und wurde erst nach dem Zweiten Weltkrieg mit schwerem Gerät der US-Armee an ihren heutigen Standort in Steinklingen gebracht (Schmitt, 2005). Der Granitabbau fand bis in die 1950er Jahre statt. Heute sind keine Gewinnungsstellen im Heidelberg-Granit mehr in Betrieb.

-

Der 1911 fertig gestellte und Anfang der 1970er Jahre renovierte Eichelbergturm wurde aus Heidelberg-Granit errichtet und ersetzt einen 1893 aus Holz hergestellten Aussichtsturm. Die Steine für den Bau des Eichelbergturms wurden wahrscheinlich in den Steinbrüchen in der Umgebung von Oberflockenbach oder Steinklingen gebrochen.

Der 1911 fertig gestellte und Anfang der 1970er Jahre renovierte Eichelbergturm wurde aus Heidelberg-Granit errichtet und ersetzt einen 1893 aus Holz hergestellten Aussichtsturm. Die Steine für den Bau des Eichelbergturms wurden wahrscheinlich in den Steinbrüchen in der Umgebung von Oberflockenbach oder Steinklingen gebrochen.

-

Die Bearbeitung der Granite fand nach dem Lösen der Gesteine unmittelbar im Steinbruch statt. Unter einem provisorischen Sonnenschutz stellt dieser Steinhauer einen Randstein her, wie sie in großem Umfang in die Städte der Rheinebene geliefert wurden.

Die Bearbeitung der Granite fand nach dem Lösen der Gesteine unmittelbar im Steinbruch statt. Unter einem provisorischen Sonnenschutz stellt dieser Steinhauer einen Randstein her, wie sie in großem Umfang in die Städte der Rheinebene geliefert wurden.

-

Die „Suppenschüssel“ von Steinklingen wurde am Ende des 19. Jahrhunderts von 100 Arbeitern aus einem Stück Heidelberg-Granit gefertigt und wiegt bei einem Durchmesser von 4,2 m ca. 15 t.

Die „Suppenschüssel“ von Steinklingen wurde am Ende des 19. Jahrhunderts von 100 Arbeitern aus einem Stück Heidelberg-Granit gefertigt und wiegt bei einem Durchmesser von 4,2 m ca. 15 t.

Potenzial

Der Heidelberg-Granit ist in seiner Zusammensetzung sehr variabel ausgebildet und zeigt daher große Qualitätsunterschiede. Grobkörnige, porphyrische Varietäten mit großen idiomorphen Feldspäten sowie hohen Biotit- und geringen Quarzanteilen sind für die Nutzung als Naturwerkstein nicht geeignet. Hinzu kommt eine Vergrusung von weiten Bereichen. Durch die starke Zerklüftung der Granite, insbesondere in der Nähe der Oberrheingraben-Randverwerfung, können nur kleine Rohblöcke gewonnen werden. Daher besitzt der Heidelberg-Granit nur ein geringes Nutzungspotenzial für die Gewinnung von Naturwerksteinen. Eine Ausnahme bildet das Gebiet um den Eichelberg zwischen Ursenbach und Lampenhain, das in der Karte der mineralischen Rohstoffe 1 : 50 000, Blätter L 6516 Mannheim, L 6518 Heidelberg-Nord und L 6716 Speyer, als wirtschaftlich interessantes Granitvorkommen dargestellt ist und in den zugehörigen Erläuterungen beschrieben wird (LGRB, 2012a). Hier ist der Heidelberg-Granit mittel- bis grobkörnig ausgebildet und weist eine gute Kornverzahnung auf. Kluftabstände von 1–6 m deuten auf Rohblöcke mit mehreren Kubikmeter Volumen hin, und eine nutzbare Mächtigkeit von 100–150 m lässt eine Einstufung in ein mittleres Nutzungspotenzial zu.

-

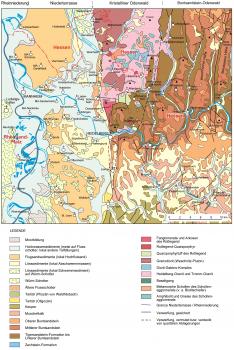

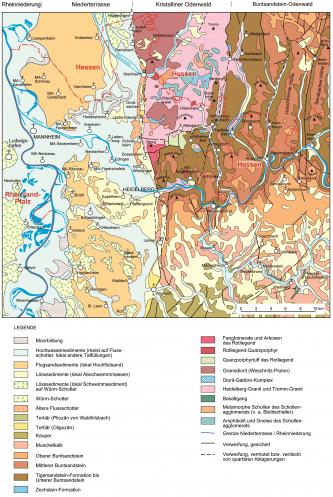

Geologische Karte des südlichen Odenwalds und angrenzender Regionen (Stand 2013).

Geologische Karte des südlichen Odenwalds und angrenzender Regionen (Stand 2013).

-

Heidelberg-Granit mit rosa und weißen Feldspäten vom Wildeleutstein am Eichelberg. Das Gestein besitzt südöstlich von Oberflockenbach einen geringen Biotit- und einen hohen Quarzanteil. Die Feldspatkristalle sind 4–40 mm, stellenweise bis 50 mm groß. Die Quarzkristalle sind 1–3 mm groß, fettglänzend, weiß bis rauchgrau, bei angewitterten Varietäten rötlich und sitzen in Zwickeln.

Heidelberg-Granit mit rosa und weißen Feldspäten vom Wildeleutstein am Eichelberg. Das Gestein besitzt südöstlich von Oberflockenbach einen geringen Biotit- und einen hohen Quarzanteil. Die Feldspatkristalle sind 4–40 mm, stellenweise bis 50 mm groß. Die Quarzkristalle sind 1–3 mm groß, fettglänzend, weiß bis rauchgrau, bei angewitterten Varietäten rötlich und sitzen in Zwickeln.

Heidelberg-Granit mit rosa und weißen Feldspäten vom Wildeleutstein am Eichelberg.

-

Der Heidelberg-Granitaufschluss am Wildeleutstein, südöstlich des Eichberggipfels, zeigt deutlich die weitständige Zerklüftung im östlichen Teil des Granitmassivs. Aufgrund dieser Kluftabstände können Rohblockgrößen von 3 dm bis 3 m entstehen, wie auch an den sog. „Wollsäcken“ in den Blockmeeren an den Hängen und den Felsburgen im Gipfelbereich zu erkennen ist. „Wollsäcke“ sind feste Gesteinsblöcke, die bei der Verwitterung der Granite entstehen. Das lockere Verwitterungsmaterial, der Granitgrus, wurde als Sand in verschiedenen Gewinnungsstellen abgebaut.

Aufschluss im Heidelberg-Granit am Wildeleutstein, südöstlich des Eichberggipfels – Der Aufschluss zeigt deutlich die weitständige Zerklüftung im östlichen Teil des Granitmassivs. Aufgrund dieser Kluftabstände können Rohblockgrößen von 3 dm bis 3 m entstehen, wie auch an den sog. „Wollsäcken“ in den Blockströmen an den Hängen und den Felsburgen im Gipfelbereich zu erkennen ist. „Wollsäcke“ sind feste Gesteinsblöcke, die bei der Verwitterung der Granite entstehen. Das lockere Verwitterungsmaterial, der Granitgrus, wurde als Sand in verschiedenen Gewinnungsstellen abgebaut.

Der Heidelberg-Granitaufschluss am Wildeleutestein, südöstlich des Eichberggipfels, zeigt deutlich die weitständige Zerklüftung im östlichen Teil des Granitmassivs.

-

Der 1911 fertig gestellte und Anfang der 1970er Jahre renovierte Eichelbergturm wurde aus Heidelberg-Granit errichtet und ersetzt einen 1893 aus Holz hergestellten Aussichtsturm. Die Steine für den Bau des Eichelbergturms wurden wahrscheinlich in den Steinbrüchen in der Umgebung von Oberflockenbach oder Steinklingen gebrochen.

Der 1911 fertig gestellte und Anfang der 1970er Jahre renovierte Eichelbergturm wurde aus Heidelberg-Granit errichtet und ersetzt einen 1893 aus Holz hergestellten Aussichtsturm. Die Steine für den Bau des Eichelbergturms wurden wahrscheinlich in den Steinbrüchen in der Umgebung von Oberflockenbach oder Steinklingen gebrochen.

-

Die Bearbeitung der Granite fand nach dem Lösen der Gesteine unmittelbar im Steinbruch statt. Unter einem provisorischen Sonnenschutz stellt dieser Steinhauer einen Randstein her, wie sie in großem Umfang in die Städte der Rheinebene geliefert wurden.

Die Bearbeitung der Granite fand nach dem Lösen der Gesteine unmittelbar im Steinbruch statt. Unter einem provisorischen Sonnenschutz stellt dieser Steinhauer einen Randstein her, wie sie in großem Umfang in die Städte der Rheinebene geliefert wurden.

-

Die „Suppenschüssel“ von Steinklingen wurde am Ende des 19. Jahrhunderts von 100 Arbeitern aus einem Stück Heidelberg-Granit gefertigt und wiegt bei einem Durchmesser von 4,2 m ca. 15 t.

Die „Suppenschüssel“ von Steinklingen wurde am Ende des 19. Jahrhunderts von 100 Arbeitern aus einem Stück Heidelberg-Granit gefertigt und wiegt bei einem Durchmesser von 4,2 m ca. 15 t.

-

Heidelberg-Granit: Steinbruch Weinheim-Steinklingen, Wildeleutstein (Steinbruch-Nr. RG 6518-329)

Heidelberg-Granit: Steinbruch Weinheim-Steinklingen, Wildeleutstein (Steinbruch-Nr. RG 6518-329)

-

Gleichmäßiger, mittelkörniger Heidelberg-Granit aus einem aufgelassenen Steinbruch (RG 6518-329, Südwestseite Wildeleutstein, nordöstlich von Altenbach). Schwarz: Biotit, grau: Quarz, weißbeige und hellrötlich: Feldspäte.

Gleichmäßiger, mittelkörniger Heidelberg-Granit aus einem aufgelassenen Steinbruch (RG 6518-329, Südwestseite Wildeleutsteins, nordöstlich von Altenbach). Schwarz: Biotit, grau: Quarz, weißbeige und hellrötlich: Feldspäte.

Literatur

- (2012a). Blatt L 6516 Mannheim, L 6518 Heidelberg-Nord und L 6716 Speyer, mit Erläuterungen. – Karte der mineralischen Rohstoffe von Baden-Württemberg 1 : 50 000, 167 S., 32 Abb., 7 Tab., 1 Kt., Freiburg i. Br. (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau). [Bearbeiter: Kleinschnitz, M., m. Beitr. v. Werner, W.]

- (2005). Heimatbuch Oberflockenbach. 521 S., Oberflockenbach (Ortschaftsrat).