Verbreitungsgebiet: Vom Raum Tauberbischofsheim, Crailsheim über Heilbronn, Ludwigsburg in den Kraichgau, entlang des Schwarzwaldes bis Waldshut-Tiengen, sowie als Schollen im Oberrheingraben und am Dinkelberg

Erdgeschichtliche Einstufung: Oberer Muschelkalk (mo), Mitteltrias

(Hinweis: Die Rohstoffkartierung liegt noch nicht landesweit vor. Der Bearbeitungsstand der Kartierung lässt sich in der Karte über das Symbol „Themenebenen“ links oben einblenden.)

Lagerstättenkörper

Die Kalksteine des Oberen Muschelkalks bilden landesweit flächenhafte, schichtige Rohstoffkörper. Sie fallen überwiegend mit wenigen Grad nach SO oder O ein. In den Randbereichen des Kraichgaus ist das Einfallen örtlich auch nach N oder S gerichtet. Auf kurze Entfernung schnell wechselnde Einfallsrichtungen der Lagerstättenkörper treten insbesondere in den tektonisch beeinflussten Gebieten des Ostrands des Oberrheingrabens, des Kraichgaus und des Dinkelberges auf. In den einzelnen Abbaustellen ist die Schichtlagerung oft annähernd horizontal; dort gelegentlich auftretende wellige Schichtverbiegungen gehen auf die Ablaugungsvorgänge in den Salinargesteinen (Gips, Anhydrit und Steinsalz) des unterlagernden Mittleren Muschelkalks zurück.

Die Abgrenzung der wahrscheinlich oder vermutlich nutzbaren Rohstoffkörper bei der rohstoffgeologischen Kartierung ist abhängig u. a. von der nutzbaren Mächtigkeit, der Abraummächtigkeit (max. ca. 25–30 m bei der Natursteingewinnung; Verhältnis Abraum/Nutzschicht höchstens 1 : 3), der tektonischen Beanspruchung (Störungszonen mit stark zerriebenem und verlehmtem Gebirge) sowie der Tiefe der aufsitzenden, oft an Störungszonen gebundenen Verkarstung.

Gestein

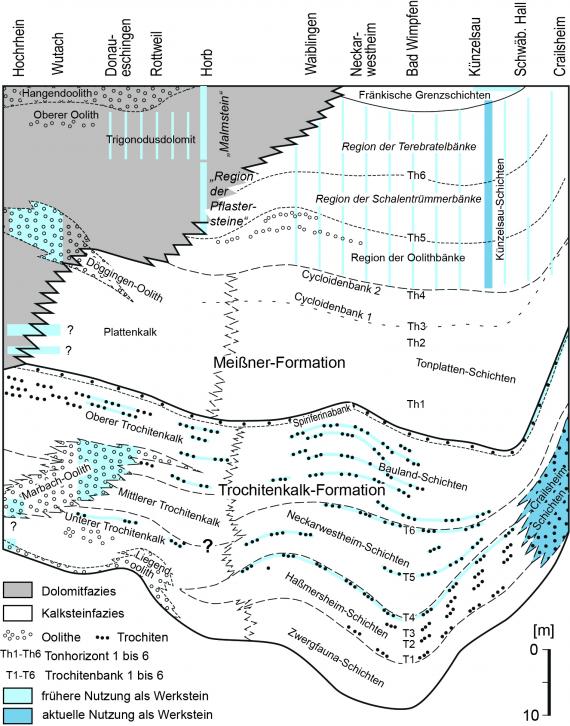

Die marinen Gesteine des Oberen Muschelkalks (unterer Teil: Trochitenkalk-Formation, oberer Teil: Rottweil-Formation, Quaderkalk-Formation und Meißner-Formation) bestehen aus einer Wechselfolge von vorwiegend dünn- bis mittelbankigen, oft auch plattigen, feinkörnigen, z. T. schwach fossilführenden, grauen, mechanisch widerstandsfähigen Kalksteinen und grauen, meist nur wenige Zentimeter oder Dezimeter mächtigen Tonmergelsteinen. In den Haßmersheim-Schichten (Trochitenkalk-Formation) werden die Tonmergelsteinlagen max. 1–2 m mächtig. Eingeschaltet in diese Wechselfolge sind oft mittel- bis dünnbankige, selten dickbankige graue Schillkalksteine und oolithische Kalksteine.

Mehrere Meter mächtige, dickbankige flachmarine Schillkalkstein-Lager treten in den beiden, heute noch für die Naturwerksteinproduktion genutzten Einheiten der Crailsheim-Schichten (Trochitenkalk-Formation; Schillkalkstein mit vielen Trochiten) und der Quaderkalk-Formation (Meißner-Formation; dicht gepackter Schillkalkstein; Gebiet Krensheim-Grünsfeld) im obersten Bereich des fränkischen Muschelkalks auf. Mächtige (z. T. mehrere Meter bis knapp 20 m) oolithische Kalksteine sind der Liegendoolith und der Marbach-Oolith (beide Trochitenkalk-Formation, Gebiet Hochrhein-Wutach-Baar) sowie der Döggingen-Oolith (Meißner-Formation) und der Hangendoolith in der Rottweil-Formation (ebenfalls Gebiet Hochrhein-Wutach-Baar); sie wurden früher als Werkstein genutzt.

-

Trochitenbank im Steinbruch Zimmern ob Rottweil-Horgen (RG 7817-1). Bruchschill führender, sparitischer Kalkstein mit hohem Anteil an Trochiten. Die sparitischen Kalksteine sind grau bis bräunlich gefärbt und bei starker Schillführung häufig auch rostfleckig ausgebildet. Sind neben Bruchschill auch Trochiten (Stielglieder der Seelilie encrinus liliiformis) vorhanden, werden diese Bänke als Trochitenbank bezeichnet. Die Trochitenführung in den sparitischen Bruchschillkalkbänken ist auf die Trochitenkalk-Formation beschränkt.

Trochitenbank im Steinbruch Zimmern ob Rottweil-Horgen (RG 7817-1). Bruchschill führender, sparitischer Kalkstein mit hohem Anteil an Trochiten. Die sparitischen Kalksteine sind grau bis bräunlich gefärbt und bei starker Schillführung häufig auch rostfleckig ausgebildet. Sind neben Bruchschill auch Trochiten (Stielglieder der Seelilie encrinus liliiformis) vorhanden, werden diese Bänke als Trochitenbank bezeichnet. Die Trochitenführung in den sparitischen Bruchschillkalkbänken ist auf die Trochitenkalk-Formation beschränkt.

-

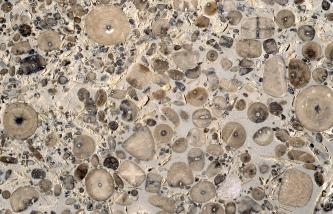

Trochitenkalk im Steinbruch Brigachtal-Klengen (RG 7916-2) mit ca. 1 cm großen Trochitenbruchstücken. Entlang von Klüften treten rot-braune Rostflecken auf.

Trochitenkalk im Steinbruch Brigachtal-Klengen (RG 7916-2) mit ca. 1 cm großen Trochitenbruchstücken. Entlang von Klüften treten rot-braune Rostflecken auf.

-

Mikritischer Kalkstein der Trochitenkalk-Formation mit Tonmergelfugen im Steinbruch Zimmern on Rottweil-Horgen (RG 7817-1). Die mikritischen Kalksteine sind grau bis dunkelgrau gefärbt und dicht ausgebildet. Die Tonmergel sind im frischen Zustand grau bis dunkelgrau gefärbt und dünnschichtig ausgebildet. Sie verwittern schnell blättrig mit hellbraunen Farben. In den Schichten der Trochitenkalk-Formation kommen die Tonmergel häufig als dünne Fugen vor, mächtigere Lagen sind selten.

Mikritischer Kalkstein der Trochitenkalk-Formation mit Tonmergelfugen im Steinbruch Zimmern on Rottweil-Horgen (RG 7817-1). Die mikritischen Kalksteine sind grau bis dunkelgrau gefärbt und dicht ausgebildet. Die Tonmergel sind im frischen Zustand grau bis dunkelgrau gefärbt und dünnschichtig ausgebildet. Sie verwittern schnell blättrig mit hellbraunen Farben. In den Schichten der Trochitenkalk-Formation kommen die Tonmergel häufig als dünne Fugen vor, mächtigere Lagen sind selten.

Alle aufgeführten Kalksteine sind aufgrund ihrer sehr guten gesteinstechnischen Eigenschaften und Kennwerte für die Herstellung von gebrochenen Natursteinkörnungen geeignet. Die Tonmergelsteine sind für diese Produktlinie nicht nutzbar und müssen bei der Aufbereitung abgetrennt werden. Die gesamte kalkige Folge des oberen Muschelkalks (Kalkstein und Tonmergelsteine) kann, mit entsprechenden Zuschlagstoffen (Einstellung der Fe2O3-, Al2O3- und Si02-Gehalte) grundsätzlich als Zementrohstoff genutzt werden.

Die in verschiedenen Niveaus eingeschalteten Schillkalksteine und oolithischen Kalksteine sind sehr gut als Naturwerkstein geeignet. Derzeit werden nur die Schillkalksteine aus den Crailsheim-Schichten und aus der Quaderkalk-Formation hierfür gewonnen.

Etwa ab Neckarwestheim nach Süden treten im höheren Teil des Oberen Muschelkalks die hell- bis ockergrauen, feinkristallinen bis zuckerkörnigen, oft mürben Dolomitsteine der Rottweil-Formation auf. Ihre Mächtigkeit nimmt von zunächst wenigen Metern nach Süden über 25 m auf der Baar bis auf ca. 50 m am Hochrhein zu. Die Dolomitsteine des Trigonodusdolomits können aufgrund ihrer ungünstigen Materialeigenschaften allenfalls teilweise beibrechend gewonnen werden (Einsatzgebiete: Düngemittel, unqualifizierter Wegebau), vielfach sind sie vollständig Abraum.

Petrographie

LGRB-Analysen von 45 Kalksteinproben aus Gewinnungsstellen für die Produktion von Natursteinerzeugnissen ergaben folgende Mittelwerte:

| Chemie | Anteil [%] |

| SiO2 | 6,5 |

| TiO2 | 0,07 |

| Al2O3 | 1,6 |

| Fe2O3 | 0,8 |

| MnO | 2,6 |

| MgO | 2,59 |

| CaO | 47,4 (entspricht CaCO3 84,6 %) |

| Na2O | 0,06 |

| K2O | 0,6 |

| P2O5 | 0,08 |

| Glühverlust | 40,2 |

Mächtigkeit

Geologische Mächtigkeit: Im Gebiet der unteren Jagst und im Kraichgau ist die Gesteinsfolge des Oberen Muschelkalks maximal 90–100 m mächtig. Sowohl nach Norden gegen den Odenwald als auch nach Süden und Osten nimmt die Mächtigkeit auf 50–70 m am Hochrhein und Randen ab.

Genutzte Mächtigkeit:

Naturstein: Die für die Natursteingewinnung nutzbare Mächtigkeit des Oberen Muschelkalks erreicht im Kraichgau und im Raum Heilbronn zwischen ca. 65–70 und max. knapp 90 m; dort können im unteren Teil der Trochitenkalk-Formation teilweise auch die z. T. stärker kalkig entwickelten Gesteine der Haßmersheim-Schichten und die Kalksteine der unterlagernden Zwergfaunaschichten genutzt werden. Sehr oft liegt aber die Basis des nutzbaren Oberen Muschelkalks am Top der Haßmersheim-Schichten, die wegen ihres hohen Tonmergelsteinanteils und des damit bedingten hohen Aufbereitungsaufwands bzw. Aufbereitungsverlusts nicht mehr genutzt werden. Zudem wird der Abbau dort auch durch die Funktion der Haßmersheim-Schichten als Grundwassergeringleiter (Aquiclude, Aquitarde) aus hydrogeologischer Sicht auf dieses Niveau begrenzt. Im Verbreitungsgebiet des Trigonodusdolomits sinkt die nutzbare Mächtigkeit des kalkigen Oberen Muschelkalks nach Süden am Hochrhein bis auf ca. 40 m. Durchschnittlich werden landesweit ca. 40–60 m der Abfolge des Oberen Muschelkalks genutzt.

In den Gebieten mit der größten nutzbaren (Gesamt-)Mächtigkeit ist gleichzeitig auch der für die Natursteinproduktion nicht nutzbare Tonmergelsteinanteil am größten. Der Aufbereitungsverlust beträgt dort maximal ca. 20–25 %.

Mächtigkeitsentwicklung und Leitbänke des Oberen Muschelkalks in Baden-Württemberg (aus: Geyer et al., 2011). Markiert sind die früher und heute vorrangig für die Werksteingewinnung genutzten Abschnitte und Lager.

Zementrohstoff: Grundsätzlich kommt die gesamte kalkig-mergelig entwickelte Gesteinsfolge des Oberen Muschelkalks, in Verbindung mit weiteren Zuschlagstoffen, als Zementrohstoff in Betracht. Der Trigonodusdolomit ist wegen seines hohen Magnesiumgehalts als Zementrohstoff ungeeignet. Besonders günstig sind diejenigen Gebiete im Oberen Muschelkalk mit einem hohen Anteil an Tonmergelsteinen (Al2O3- und Fe2O3-Komponente sowie Einstellung des Karbonatgehalts des aufgegebenen Ofenmehls). Im Steinbruch Walzbachtal-Wössingen (RG 6917-1, Zementwerk Wössingen) beträgt die genutzte Mächtigkeit der Gesteine des Oberen Muschelkalks maximal ca. 60 m. Der auflagernde, durchschnittlich ca. 5 m mächtige quartärzeitliche Lösslehm wird ebenfalls als Zementrohstoff gewonnen. Im Steinbruch Nussloch / Wiesloch-Baiertal (RG 6618-2, Zementwerk Leimen) wird der Obere Muschelkalk in einer Mächtigkeit von max. ca. 65 m genutzt (Stand 2019). Zusätzlich werden die Gesteine der oberen 25 m des Unteren Muschelkalks als Zementrohstoff abgebaut.

-

Mikritischer Kalkstein mit Tonmergellagen im Steinbruch Talheim (RG 6821-4). Die mikritischen Kalksteine sind braungrau bis dunkelgrau gefärbt und dicht ausgebildet. Sie sind meist hart und brechen splittrig. Die Tonmergel sind im frischen Zustand ebenfalls grau bis dunkelgrau gefärbt und dünnschichtig bis scherbig ausgebildet. Sie verwittern schnell blättrig mit hellbraunen Farben.

Mikritischer Kalkstein mit Tonmergellagen im Steinbruch Talheim (RG 6821-4). Die mikritischen Kalksteine sind braungrau bis dunkelgrau gefärbt und dicht ausgebildet. Sie sind meist hart und brechen splittrig. Die Tonmergel sind im frischen Zustand ebenfalls grau bis dunkelgrau gefärbt und dünnschichtig bis scherbig ausgebildet. Sie verwittern schnell blättrig mit hellbraunen Farben.

-

Übersicht über den Steinbruch Zimmern ob Rottweil-Horgen (RG 7817-1) mit Trochitenkalk (moTK), Plattenkalk (moP) und Trigonodus-Dolomit. Rechts im Bild sieht man die Werksanlagen. Die Wandhöhe beträgt ca. 40 m, Blick nach Süden.

Übersicht über den Steinbruch Zimmern ob Rottweil-Horgen (RG 7817-1) mit Trochitenkalk (moTK), Plattenkalk (moP) und Trigonodus-Dolomit. Rechts im Bild sieht man die Werksanlagen. Die Wandhöhe beträgt ca. 40 m, Blick nach Süden.

-

Durchbohrter Calcitgang auf der Hochsohle der Ostwand des Steinbruchs Zimmern ob Rottweil-Horgen (RG 7817-1).

Durchbohrter Calcitgang auf der Hochsohle der Ostwand des Steinbruchs Zimmern ob Rottweil-Horgen (RG 7817-1).

Naturwerkstein: Die Werksteinzone des sog „Crailsheimer Muschelkalks“ in den Crailsheim-Schichten ist insgesamt ca. 7–8 m mächtig. Das Obere Lager ist max. 2–2,5 m mächtig, das untere Lager erreicht bis 2 m Mächtigkeit. Im Gebiet Krensheim-Grünsfeld wird von der dort ca. 10 m mächtigen Quaderkalk-Formation i. d. R. der obere, dickbankige, im Durchschnitt ca. 4 m mächtige Abschnitt für die Werksteingewinnung genutzt.

Gewinnung und Verwendung

Gewinnung:

Natursteine: Die Gewinnung der Kalksteine des Oberen Muschelkalks für Natursteinprodukte erfolgt zurzeit landesweit in 57 Abbaubetrieben im Trockenabbau mittels Großbohrlochsprengungen (Stand 2019). Das gelöste Material wird mit Schwerlastkraftwagen oder Bandstraßen zu den Aufbereitungsanlagen im Steinbruch transportiert und dort durch Brechen, Sieben, Mahlen und z. T. Mischen für den Verkauf weiterverarbeitet.

Zementrohstoffe: In den beiden Steinbrüchen Nussloch / Wiesloch-Baiertal (RG 6618-2, Zementwerk Leimen) und Steinbruch Walzbachtal-Wössingen (RG 6917-1, Zementwerk Wössingen) erfolgt der Abbau der Kalkstein-Tonmergelstein Wechselfolge ebenfalls durch Großbohrlochsprengungen. Im Steinbruch Nussloch werden sie zu einem Gemisch 0/80 aufbereitet und dann über Förderband und Seilbahn in das Zementwerk Leimen transportiert. Im Steinbruch Walzbachtal wird das gelöste Material 0/X ohne weitere Aufbereitung zur Weiterverarbeitung ins Zementwerk Wössingen transportiert.

Naturwerksteine: Der „Crailsheimer Muschelkalk“ wird derzeit nur im Steinbruch Satteldorf-Neidenfels (Kernmühle) gewonnen. Der „Krensheimer Quaderkalk“ wird in ca. 20 kleinen Steinbrüchen gewonnen. Zur schonenden Gewinnung der Rohblöcke, die sich stets am Kluftnetz orientiert, werden unterschiedliche Verfahren eingesetzt. Crailsheimer Muschelkalk: Der Abbau geht durch randliches, perforierendes Bohren und nachfolgendes sanftes Ablösen durch Sprengen mit Sprengschnur und z. T. Schwarzpulver vonstatten. Die 2–3 m3 großen Blöcke werden im Natursteinwerk in Satteldorf weiterverarbeitet. Fränkischer Quaderkalk: Die im Vergleich zum Crailsheimer Muschelkalk kleineren Rohblöcke werden mit dem Radlader schonend aus der Wand gerissen bzw. abgehoben.

Verwendung: Die Kalksteine des Oberen Muschelkalks werden hauptsächlich als Natursteine zur Herstellung von gebrochenen Körnungen für den Verkehrswegebau, für Baustoffe und als Betonzuschlagstoff genutzt: Überwiegend werden Gesteinsmehle (Füller, Düngemittel/Bodenverbesserung), Splitte und Brechsande, Edelsplitte und Edelbrechsande, Schotter, kornabgestufte Gemische produziert, untergeordnet auch Wasserbausteine und Schroppen. Gesteinsmehle zur Bodenverbesserung liefert insbesondere der Trigonodusdolomit.

Übersichtsaufnahme des in Abbau befindlichen Bereichs im zentralen Teil des Steinbruchs Nussloch / Wiesloch-Baiertal (RG 6618-2). Blick von Osten nach Westen. Im Vordergrund ist zwischengelagerter Löss zu sehen, der teilweise von der Firma verwertet wird.

In den Zementwerken Leimen und Wössingen werden die Kalk- und Tonmergelsteine des Oberen Muschelkalks als Hauptrohstoff für die Herstellung verschiedener Zementsorten verwendet.

Aus den Rohblöcken des „Crailsheimer Muschelkalks“ und des „Krensheimer Quaderkalks“ werden hauptsächlich Stufen-, Fassaden- und Bodenplatten hergestellt, besondere Qualitäten des Fränkischen Muschelkalks sind auch für Bildhauerarbeiten geeignet.

Lagerstättenpotenzial

Die Ablagerungen des Oberen Muschelkalks von Baden-Württemberg weisen im regionalen Vergleich deutliche Unterschiede hinsichtlich der nutzbaren Mächtigkeit und des Anteils an minderwertigen oder nicht verwertbaren Gesteinen auf, insbesondere an Dolomit- und Tonmergelsteinen. Die Vorkommen der Bankkalksteine des Oberen Muschelkalks werden landesweit einheitlich in die fünf nachfolgend beschriebenen Lagerstättenpotenzial-Kategorien untergliedert.

Sehr geringes LP:

- Gesteinsqualität mittel bis hoch

- Anteil minderwertiger oder nicht verwertbarer Gesteine, insbesondere Dolomitsteine, sehr stark schwankend (bis 50 %)

- Verkarstung örtlich intensiv

- Nutzbare Mächtigkeiten im Mittel 30–40 m

- Geringe bis mittlere flächenhafte Erstreckung von 20–50 ha

- Tektonische Störungen und Zerrüttungszonen sind möglich

Geringes LP:

- Gesteinsqualität mittel bis hoch

- Anteil minderwertiger oder nicht verwertbarer Gesteine, insbesondere Dolomitsteine, sehr stark schwankend (bis 50 %)

- Verkarstung meist gering, örtlich jedoch intensiv

- Nutzbare Mächtigkeiten im Mittel 30–50 m

- Mittlere bis große flächenhafte Erstreckung von 50–100 ha

- Keine bedeutenden tektonischen Störungen nachgewiesen oder vermutet, randlich zum Vorkommen aber möglich

Mittleres LP:

- Gesteinsqualität vorwiegend hoch

- Anteil minderwertiger oder nicht verwertbarer Gesteine, insbesondere Dolomitsteine, bis 25 %

- Verkarstung gering

- Nutzbare Mächtigkeiten im Mittel 50–70 m

- Mittlere bis große flächenhafte Erstreckung von 50–100 ha bzw. mit einer mittleren nutzbaren Mächtigkeit von 50 m und einer großen flächenhaften Erstreckung von > 100 ha

- Keine bedeutenden tektonischen Störungen nachgewiesen oder vermutet

Hohes LP:

- Gesteinsqualität überwiegend hoch

- Anteil minderwertiger oder nicht verwertbarer Gesteine, insbesondere Dolomitsteine, ca. 5–10 %

- Verkarstung gering bis sehr gering

- Nutzbare Mächtigkeiten im Mittel 50–75 m

- Große bis sehr große flächenhafte Erstreckung von 100–200 ha

- Tektonische Störungen weder nachgewiesen noch vermutet

Sehr hohes LP:

- Gesteinsqualität hoch

- Anteil minderwertiger oder nicht verwertbarer Gesteine, insbesondere Dolomitsteine, < 5 %

- Verkarstung gering bis sehr gering

- Nutzbare Mächtigkeiten im Mittel 70–85 m

- Sehr große flächenhafte Erstreckung von > 200 ha

- Tektonische Störungen weder nachgewiesen noch vermutet

-

Mikritischer Kalkstein mit Tonmergellagen im Steinbruch Talheim (RG 6821-4). Die mikritischen Kalksteine sind braungrau bis dunkelgrau gefärbt und dicht ausgebildet. Sie sind meist hart und brechen splittrig. Die Tonmergel sind im frischen Zustand ebenfalls grau bis dunkelgrau gefärbt und dünnschichtig bis scherbig ausgebildet. Sie verwittern schnell blättrig mit hellbraunen Farben.

Mikritischer Kalkstein mit Tonmergellagen im Steinbruch Talheim (RG 6821-4). Die mikritischen Kalksteine sind braungrau bis dunkelgrau gefärbt und dicht ausgebildet. Sie sind meist hart und brechen splittrig. Die Tonmergel sind im frischen Zustand ebenfalls grau bis dunkelgrau gefärbt und dünnschichtig bis scherbig ausgebildet. Sie verwittern schnell blättrig mit hellbraunen Farben.

-

Trochitenbank im Steinbruch Zimmern ob Rottweil-Horgen (RG 7817-1). Bruchschill führender, sparitischer Kalkstein mit hohem Anteil an Trochiten. Die sparitischen Kalksteine sind grau bis bräunlich gefärbt und bei starker Schillführung häufig auch rostfleckig ausgebildet. Sind neben Bruchschill auch Trochiten (Stielglieder der Seelilie encrinus liliiformis) vorhanden, werden diese Bänke als Trochitenbank bezeichnet. Die Trochitenführung in den sparitischen Bruchschillkalkbänken ist auf die Trochitenkalk-Formation beschränkt.

Trochitenbank im Steinbruch Zimmern ob Rottweil-Horgen (RG 7817-1). Bruchschill führender, sparitischer Kalkstein mit hohem Anteil an Trochiten. Die sparitischen Kalksteine sind grau bis bräunlich gefärbt und bei starker Schillführung häufig auch rostfleckig ausgebildet. Sind neben Bruchschill auch Trochiten (Stielglieder der Seelilie encrinus liliiformis) vorhanden, werden diese Bänke als Trochitenbank bezeichnet. Die Trochitenführung in den sparitischen Bruchschillkalkbänken ist auf die Trochitenkalk-Formation beschränkt.

-

Übersichtsaufnahme des in Abbau befindlichen Bereichs im zentralen Teil des Steinbruchs Nussloch / Wiesloch-Baiertal (RG 6618-2). Blick von Osten nach Westen. Im Vordergrund ist zwischengelagerter Löss zu sehen, der teilweise von der Firma verwertet wird.

Übersichtsaufnahme des in Abbau befindlichen Bereichs im zentralen Teil des Steinbruchs Nussloch / Wiesloch-Baiertal (RG 6618-2). Blick von Osten nach Westen. Im Vordergrund ist zwischengelagerter Löss zu sehen, der teilweise von der Firma verwertet wird.

-

Frisch gesprengter Plattenkalk und Abraum auf der Hochsohle der Ostwand im Steinbruch Zimmern ob Rottweil-Horgen (RG 7817-1).

Frisch gesprengter Plattenkalk und Abraum auf der Hochsohle der Ostwand im Steinbruch Zimmern ob Rottweil-Horgen (RG 7817-1).

-

Mikritischer Kalkstein der Trochitenkalk-Formation mit Tonmergelfugen im Steinbruch Zimmern on Rottweil-Horgen (RG 7817-1). Die mikritischen Kalksteine sind grau bis dunkelgrau gefärbt und dicht ausgebildet. Die Tonmergel sind im frischen Zustand grau bis dunkelgrau gefärbt und dünnschichtig ausgebildet. Sie verwittern schnell blättrig mit hellbraunen Farben. In den Schichten der Trochitenkalk-Formation kommen die Tonmergel häufig als dünne Fugen vor, mächtigere Lagen sind selten.

Mikritischer Kalkstein der Trochitenkalk-Formation mit Tonmergelfugen im Steinbruch Zimmern on Rottweil-Horgen (RG 7817-1). Die mikritischen Kalksteine sind grau bis dunkelgrau gefärbt und dicht ausgebildet. Die Tonmergel sind im frischen Zustand grau bis dunkelgrau gefärbt und dünnschichtig ausgebildet. Sie verwittern schnell blättrig mit hellbraunen Farben. In den Schichten der Trochitenkalk-Formation kommen die Tonmergel häufig als dünne Fugen vor, mächtigere Lagen sind selten.

-

Übersicht über den Steinbruch Zimmern ob Rottweil-Horgen (RG 7817-1) mit Trochitenkalk (moTK), Plattenkalk (moP) und Trigonodus-Dolomit. Rechts im Bild sieht man die Werksanlagen. Die Wandhöhe beträgt ca. 40 m, Blick nach Süden.

Übersicht über den Steinbruch Zimmern ob Rottweil-Horgen (RG 7817-1) mit Trochitenkalk (moTK), Plattenkalk (moP) und Trigonodus-Dolomit. Rechts im Bild sieht man die Werksanlagen. Die Wandhöhe beträgt ca. 40 m, Blick nach Süden.

-

Durchbohrter Calcitgang auf der Hochsohle der Ostwand des Steinbruchs Zimmern ob Rottweil-Horgen (RG 7817-1).

Durchbohrter Calcitgang auf der Hochsohle der Ostwand des Steinbruchs Zimmern ob Rottweil-Horgen (RG 7817-1).

-

Stark verkippte Muschelkalkschichten in der Nordwand des Steinbruchs Brigachtal-Klengen (RG 7916-2). In den verfalteten Platten- und Trochitenkalken an der Nordwand des Steinbruchs wurde ein Einfallen von 0°–85° in westliche und östliche Richtungen gemessen. An der Ostwand zeigen die Schichten des Muschelkalks ein eingepeiltes Einfallen < 10° nach Nordost.

Stark verkippte Muschelkalkschichten in der Nordwand des Steinbruchs Brigachtal-Klengen (RG 7916-2). In den verfalteten Platten- und Trochitenkalken an der Nordwand des Steinbruchs wurde ein Einfallen von 0°–85° in westliche und östliche Richtungen gemessen. An der Ostwand zeigen die Schichten des Muschelkalks ein eingepeiltes Einfallen < 10° nach Nordost.

-

Stillgelegter Steinbruch Dietingen (RG 7817-4) im Oberen Muschelkalk. Die alte Abbauwand ist aus plattigen Kalksteinen und dickbankigen Dolomitsteinen aufgebaut. Der obere Muschelkalk stellt den wichtigsten mineralischen Rohstoff der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg dar.

Stillgelegter Steinbruch Dietingen (RG 7817-4) im Oberen Muschelkalk. Die alte Abbauwand ist aus plattigen Kalksteinen und dickbankigen Dolomitsteinen aufgebaut. Der obere Muschelkalk stellt den wichtigsten mineralischen Rohstoff der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg dar.

-

Übersichtsaufnahme des in Abbau stehenden Teils des Steinbruchs Talheim (RG 6821-4). Blick von Westen nach Osten. In Talheim werden Kalksteine des Oberen Muschelkalks abgebaut.

Übersichtsaufnahme des in Abbau stehenden Teils des Steinbruchs Talheim (RG 6821-4). Blick von Westen nach Osten. In Talheim werden Kalksteine des Oberen Muschelkalks abgebaut.

-

Kalksteinbänke im stillgelegten Steinbruch Deißlingen (RG 7817-103). Der Kalkstein ist plattig bis bankig mit Mergelsteinfugen. Von den Schichtflächen geht eine Dolomitisierung der Kalksteine aus.

Kalksteinbänke im stillgelegten Steinbruch Deißlingen (RG 7817-103). Der Kalkstein ist plattig bis bankig mit Mergelsteinfugen. Von den Schichtflächen geht eine Dolomitisierung der Kalksteine aus.

-

Trochitenkalk im Steinbruch Brigachtal-Klengen (RG 7916-2) mit ca. 1 cm großen Trochitenbruchstücken. Entlang von Klüften treten rot-braune Rostflecken auf.

Trochitenkalk im Steinbruch Brigachtal-Klengen (RG 7916-2) mit ca. 1 cm großen Trochitenbruchstücken. Entlang von Klüften treten rot-braune Rostflecken auf.

-

Dickbankiger Trochitenkalk (moTK) und dünnbankiger Plattenkalk (moP) im Steinbruch Zimmern ob Rottweil-Horgen in der östlichen Abbauwand. Wandhöhe ca. 40 m.

Steinbruch im Oberen Muschelkalk bei Zimmern ob Rottweil. Über dickbankigem Trochitenkalk lagert dünnbankiger Plattenkalk.

Bohrarbeiten zur Vorbereitung einer Sprengung im Muschelkalksteinbruch Zimmern ob Rottweil-Horgen (RG 7817-1)

-

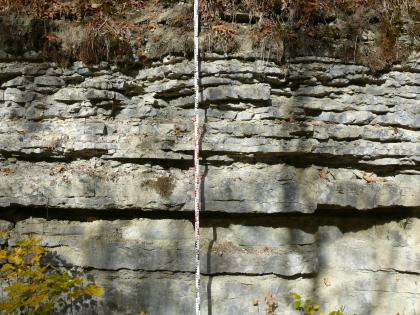

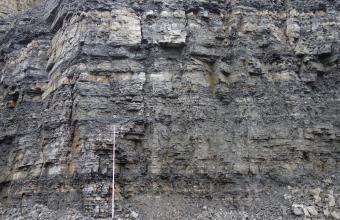

Wechselfolge aus vorwiegend plattigen bis dünnbankigen Kalksteinen und dünnen (cm) Tonmergelsteinlagen. Oberer Muschelkalk, Meißner-Formation im Steinbruch Ilsfeld (RG 6921-1). Länge der Messlatte: 5 m.

Wechselfolge aus vorwiegend plattigen bis dünnbankigen Kalksteinen und dünnen (cm) Tonmergelsteinlagen. Oberer Muschelkalk, Meißner-Formation im Steinbruch Ilsfeld (RG 6921-1). Länge der Messlatte: 5 m.

-

Gebankte Dolomitsteine des Trigonodusdolomits (moD) mit überlagernden Gesteinen des Lettenkeupers (Erfurt-Formation). In der Mitte kleine grabenförmige Störungszone mit geringem Versatz. Wandhöhe im moD ca. 15 m.

Gebankte Dolomitsteine des Trigonodusdolomits (moD) mit überlagernden Gesteinen des Lettenkeupers (Erfurt-Formation). In der Mitte kleine grabenförmige Störungszone mit geringem Versatz. Wandhöhe im moD ca. 15 m.

-

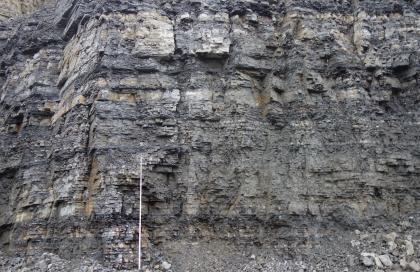

Dünn- bis mittelbankige, teilweise auch plattige Kalksteine, abschnittsweise im Wechsel mit cm-dicken Tonmergelsteinlagen. Trochitenkalk-Formation im Steinbruch Ilsfeld (RG 6921-1). Höhe der Messlatte 5 m.

Dünn- bis mittelbankige, teilweise auch plattige Kalksteine, abschnittsweise im Wechsel mit cm-dicken Tonmergelsteinlagen. Trochitenkalk-Formation im Steinbruch Ilsfeld (RG 6921-1). Höhe der Messlatte 5 m.

Literatur

- (2011). Geologie von Baden-Württemberg. 5. völlig neu bearb. Aufl., 627 S., Stuttgart (Schweizerbart).

- (2007a). Blatt L 6716/L 6916 Speyer/Karlsruhe-Nord (Anteil Baden-Württemberg), mit Erläuterungen. – Karte der mineralischen Rohstoffe von Baden-Württemberg 1 : 50 000, 278 S., 24 Abb., 4 Tab., 2 Kt., 1 CD-ROM, Freiburg i. Br. (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau). [Bearbeiter: Kleinschnitz, M. & Kesten D., m. Beitr. v. Werner, W. & Kilger, B.-M.]

- (2009a). Blatt L 6718 Heidelberg-Süd, mit Erläuterungen. – Karte der mineralischen Rohstoffe von Baden-Württemberg 1 : 50 000, 242 S., 33 Abb., 8 Tab., 1 Kt., 1 CD-ROM, Freiburg i. Br. (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau). [Bearbeiter: Kleinschnitz, M. & Engesser, W.]

- (2000d). Regional-planning-related exploration for non-metallic minerals – a case history from southwestern Germany. – Zeitschrift für Angewandte Geologie, 46, S. 3–14. [11 Abb.]