Das heute von der Donau genutzte Tal zwischen Ehingen und Ulm entstand erst durch das Abfließen gewaltiger Schmelzwassermengen von den bis auf wenige Kilometer heranreichenden Eismassen der weitesten rißzeitlichen Gletschervorstöße im Eiszeitalter. Davor nutzte die Urdonau im Bereich der südöstlichen Schwäbischen Alb einen alten Talverlauf, zu dem das Blautal und der Talzug zwischen Schelklingen und Blaubeuren gehören. Im Zuge der pleistozänen Taleintiefung und der Absenkung des Karstwasserspiegels wurden an den Talflanken mehrere Höhleneingänge freigelegt. Große Bekanntheit erlangten die an die Karstquelle des Blautopfs anschließende Wasserhöhle, oder der wegen seiner prähistorischen Funde bedeutende Hohle Fels bei Schelklingen. Neben einer weiteren Besucherhöhle, der Brillenhöhle bei Blaubeuren, finden sich aber auch noch viele andere interessante Karsthohlräume.

Über dem Achtal, am Fuß des Sirgensteins aus Massenkalk des Oberjuras, öffnet sich mit einem ca. 6 m breiten Eingang die Sirgensteinhöhle (L ca. 40 m, H 34 m). Durch einen schlauchförmigen Höhlengang wird eine größere Kuppelhalle erreicht, die zwei Deckenöffnungen aufweist. Bei Ausgrabungen kamen wichtige Funde aus der mittleren und jüngeren Steinzeit, der Bronze- und Eisenzeit bis ins Mittelalter zu Tage. Zur Brutzeit der am Sirgensteinfelsen nistenden Vögel ist das Gelände nicht zugänglich.

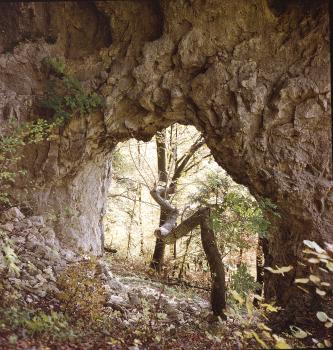

Nördlich oberhalb von Blaubeuren-Weiler und westlich vom Wachtfels befindet sich die 7 m lange Konglomerat-Klufthöhle im Oberen Massenkalk. Teile der Wände und die Höhlendecke bestehen aus Konglomeraten, dem verfestigten groben Schotter der pliozänen Donau. Nur etwa 50 m weiter öffnet sich die 13 m lange Felstorhöhle. Auch dort finden sich, ebenso wie in der anschließenden Donauschotterhöhle mit drei Eingängen, Konglomerate aus Ablagerungen der Urdonau.

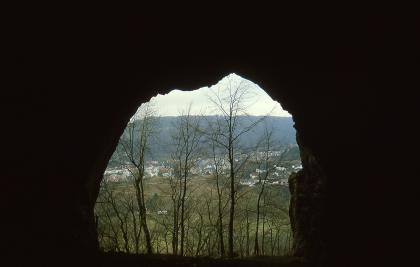

Die Große Grotte oder Rusenschlosshöhle liegt hoch über dem Blautal in einer gewaltigen Felsformation aus Massenkalken des Oberjuras, die auf ihrer Höhe die Ruine des Rusenschlosses trägt. Entstanden ist diese Höhle mit ihrem gewaltigen Portal durch Auswaschung der Ur-Donau, die bis zur Riß-Eiszeit durch das heutige Blautal geflossen ist (Portalgröße L 28 m, B 15 m, H 17 m). Die Höhle diente schon vor Jahrtausenden frühen Menschen als Unterschlupf und Schutz, was zahllose Fundstücke bis zurück in die Altsteinzeit belegen.

Nördlich der Straße Blaubeuren-Laichingen ca. 1300 m nordwestlich der Ortsmitte von Blaubeuren öffnen sich die Zugänge zu den drei Silbersandhöhlen. In diesen künstlich angelegten Höhlen wurde im 18. Jahrhundert Dolomitsand gegraben, der als Fegesand ein wichtiges Handelsgut war. Die größte der drei Höhlen enthält eine 13 m lange Halle, von der aus ein 10 m hoher Schacht bis zur Erdoberfläche führt.

In einem Felsen aus Unterem Massenkalk im oberen Lautertal befindet sich ca. 570 m südwestlich von Blaustein-Bermeringen der Eingang zur Räuberhöhle. Sie zeigt einen labyrinthartigen Verlauf und ist 53 m lang. Im selben Felsen öffnet sich wenig oberhalb der Räuberhöhle die 12 m lange Spinnenklufthöhle.

Weiterführende Informationen finden sich bei Binder & Jantschke (2003).

Literatur

- (2003). Höhlenführer Schwäbische Alb: Höhlen – Quellen – Wasserfälle. 7., völlig neu bearb. Aufl., 286 S., Leinfelden-Echterdingen (DRW-Verlag Weinbrenner).