Verbreitungsgebiet: Grundgebirge des Schwarzwalds und des Odenwalds, Kaiserstuhl, Hegau

Erdgeschichtliche Einstufung: Oberkarbon, Perm, Tertiär

(Hinweis: Die Rohstoffkartierung liegt noch nicht landesweit vor. Der Bearbeitungsstand der Kartierung lässt sich in der Karte über das Symbol „Themenebenen“ links oben einblenden.)

Lagerstättenkörper

Vulkanische Gesteine bzw. Vulkanite sind durch vulkanische Tätigkeiten entstandene Gesteine (Laven, Tuffe, Spalten, Ignimbrite). In Baden-Württemberg werden Vulkanite des Permokarbons und des Tertiärs unterschieden. Die Landschaften des Kaiserstuhls und Hegaus werden durch tertiäre Vulkanite geprägt.

1) Quarzporphyre sind alte, fast überall hydrothermal überprägte Rhyolithe. Entlang des Westrands des Odenwalds sowie des Schwarzwalds sind an verschiedenen Stellen die vulkanischen Gesteine des Permokarbons vorhanden. Die Dehnung der Kruste im Oberkarbon und Unterperm (Rotliegend) führte zur Bildung von tektonischen Gräben und Horsten. Im Rotliegenden setzte ein explosiver Vulkanismus ein. Dabei entstanden Schlot- und Spaltenfüllungen sowie mächtige deckenartige Laven, Pyroklastika (Tuffe) und Ignimbrite (Glutwolkenablagerungen), die als „Quarzporphyre“ bezeichnet werden.

Die größten Quarzporphyrvorkommen Baden-Württembergs liegen im südlichen, dem sog. Bergsträßer Odenwald bei Weinheim und Dossenheim–Schriesheim. Die Mehrzahl der Vorkommen sind vulkanische Decken, welche bei Dossenheim–Schriesheim sowie im Nordschwarzwald bei Baden-Baden und im Mittleren Schwarzwald (Diersburger Tal, Gereuter Tal bei Lahr-Reichenbach, Schuttertal, Freiamt) anzutreffen sind. Örtlich wurden die Pyroklastita zusammen mit dem unterlagernden metamorphen Gebirge hydrothermal verkieselt. Eine bedeutende Abbaustätte erschließt die Spaltenfüllung bei Ottenhöfen im Nordschwarzwald. Der Münstertäler Quarzporphyr im Südschwarzwald wurde zunächst als Decke, später als Calderastruktur mit Ignimbritfüllung gedeutet (Westphal, 1994).

2) Phonolithe („Klangsteine“) des Tertiärs am Kaiserstuhl sind graue bis hellgraue Alkalibasalte, welche als Gänge oder subvulkanische Stöcke auftreten

3) Deckentuffe des Tertiärs im Hegau: Eine Besonderheit bildet das Deckentuffvorkommen am Rosenegg im südlichen Hegau. Es handelt sich um ein O–W-streichendes Vorkommen Spaltenfüllung). Die Bezeichnung „Deckentuffe“ geht auf die deckenförmige Morphologie des Vorkommens zurück.

Gestein

1) Quarzporphyre (Rhyolithe) treten als massige, dichte, meist gelbbraune, hell- bis dunkelviolette, rotviolette bis blaugraue, aber auch rötliche und grünliche Gesteine auf. Im frischen Zustand zeigt das Gestein einen scharfkantigen, splittrigen, unregelmäßigen bis muscheligen Bruch. Im angewitterten Zustand besitzt es eine hellbraune bis gelbliche Farbe. Säulige Absonderungen sind häufig. Quarzporphyre bestehen i. d. R. aus einer sehr feinkörnigen, gut verzahnten Grundmasse aus Quarz, Feldspäten und Glimmer, in der gröbere Kristalle von Quarz und von Feldspat schwimmen (= porphyrisches Gefüge).

2) Beim Bötzinger Phonolith handelt es sich um ein dichtes, hell- bis braungraues oder graugrünes Gestein mit fein- bis mittelkörniger porphyrischer Struktur.

3) Deckentuffe am Rosenegg im Hegau: Es handelt sich um einen hellgrauen und hellgraubraunen massigen, überwiegend sehr harten Tuff.

Mächtigkeiten

Geologische Mächtigkeiten:

1) Die geologische Mächtigkeit der Quarzporphyre ist aufgrund ihrer unterschiedlichen Entstehung als Schlot- und Spaltenfüllung oder als Quarzporphyrdecke sehr variabel. Die Schlote erreichen Durchmesser von einigen Hundert Metern bis ca. 1 km. Die Spaltenfüllung des Karlsruher Grats bei Ottenhöfen im Nordschwarzwald besitzt eine Breite von ca. 500 m bei einer Längserstreckung von 4 km. Die Decken sind über Talgrund etwa 15–220 m mächtig. Die Mächtigkeit des Münstertälers Quarzporphyrs im Südschwarzwald beträgt oberhalb des Talniveaus 150–200 m.

2) Der Phonolith bei Bötzingen am Kaiserstuhl erreicht eine Mächtigkeit von 40 bis über 60 m.

3) Das spaltenförmige Deckentuffvorkommen am Rosenegg im Hegau weist bis zum Talniveau eine maximal nutzbare Mächtigkeit von 100–110 m auf. Im Bereich des Gewanns „Sonnenbühl“ beträgt die nutzbare Mächtigkeit bis zum Talgrund maximal 50 m.

Genutzte Mächtigkeit:

1) Die genutzte Mächtigkeit betrug im Bereich des Wachenbergs ca. 270 m, bei Schriesheim und Dossenheim wurden Steinbrüche mit Wandhöhen von 100–150 m errichtet. Der Baden-Baden-Quarzporphyr wurde in einer Höhe von 40–80 m gewonnen. In den aufgelassenen Steinbrüchen der Grünberg- und Mooswald-Subformation und des Brandeck-Quarzporphyrs erreichen die Wandhöhen 4–60 m. Die durchschnittlich genutzte Mächtigkeit im Steinbruch Ottenhöfen (Grünberg-Quarzporphyr) beläuft sich auf 100 m. Im Steinbruch im Gereuter Tal bei Lahr-Reichenbach wird der Brandeck-Quarzporphyr derzeit in einer Höhe von 70 m abgebaut. Die mittlere genutzte Mächtigkeit am Heuberg in Freiamt (Kesselberg-Tuff) beträgt etwa 30 m. Der Münstertal-Quarzporphyr wurde in einer Wandhöhe von 6–35 m abgebaut.

2) Derzeit betragen die Abbauhöhen im Phonolithsteinbruch bei Bötzingen am Kaiserstuhl etwa 50–60 m.

3) In mehreren Steinbrüchen am Rosenegg im Hegau wurden die Deckentuffe in einer Abbauhöhe von 10 bis ca. 40 m gewonnen. Heute ist dort kein Steinbruch mehr in Betrieb.

Gewinnung und Verwendung

Die Gewinnung der vulkanischen Gesteine erfolgt mittels Großbohrlochsprengung. Danach werden die Gesteine durch Brechen und Sieben aufbereitet. Die Quarzporphyre finden als hochwertige Grundstoffe für den Verkehrswegebau, für Baustoffe und als Betonzuschlag Verwendung. Erzeugt werden Gesteinsmehle, Splitte und Brechsande, Edelsplitte und Edelbrechsande, Schotter, kornabgestufte Gemische (gebrochen), Wasserbausteine und Schroppen/Schrotten (= grobe unklassierte und klassierte Gesteinsstücke). Die Deckentuffe am Rosenegg im Hegau wurden zunächst v. a. als Sockel- und Mauerstein in der Umgebung eingesetzt. Anfang des 20. Jh. wurden sie gebrochen als Schotter für den Straßenbau verwendet. Ein Einsatz der Deckentuffe im qualifizierten Verkehrswegebau ist aufgrund der mangelnden Frostsicherheit voraussichtlich nicht möglich.

Der Phonolith wird im Steinbruch bei Bötzingen im Kaiserstuhl mittels Bohren und Sprengen gewonnen, bei der Aufbereitung erfolgen Brechen, Walzen, Mahlen/Tempern, Brennen, Mahlen. Der Phonolith findet folgende Verwendung: Baustoffindustrie, Zementerzeugung, Tiefbau, Glasindustrie, Umweltschutz, Tierfutterverbesserung, Düngemittel und Bodenverbesserung, Wasserbehandlung, Medizin, Kosmetik.

Lagerstättenpotenzial

Das Lagerstättenpotenzial der Vorkommen von Quarzporphyr (Schwarzwald, Odenwald) wird folgendermaßen definiert:

Geringes LP:

- Die Gesteine besitzen vorwiegend hohe Verbands- und Gesteinsfestigkeit.

- Die Anteile an mechanisch weniger widerstandsfähigen Gesteinen sowie tektonisch beanspruchten, zerriebenen und zersetzten Bereichen („Ruschelzonen“ mit „Bergsand“ und „Letten“) sind örtlich deutlich erhöht oder müssen aufgrund der geologischen Verhältnisse aus der Nachbarschaft als möglicherweise hoch prognostiziert werden.

- Der Anteil an nicht verwertbaren Mischgesteinen in den Randzonen ist deutlich erhöht oder muss aufgrund der geologischen Verhältnisse angenommen werden.

- Eine Alteration mit Verlettung und Hämatitisierung ist nachgewiesen oder muss aufgrund der geologischen Verhältnisse angenommen werden; Arsenanreicherungen können bes. in den Rötungszonen auftreten.

- Es ist mit einer Vorratsmenge von > 5 Mio. m3 bis zur Basis des (deckenförmigen) Vorkommens von Quarzporphyren bzw. bis zum Vorfluterniveau zu rechnen.

- Das Vorkommen ist verkehrs- und abbautechnisch gut erreichbar und überwiegend im Hangabbau gewinnbar, jedoch ist z. T. auch ein kombinierter Hang-/Kesselabbau notwendig, um die wirtschaftlich notwendigen Abbaumächtigkeiten zu erreichen.

Mittleres LP:

- Die Gesteine besitzen vorwiegend hohe Verbands- und Gesteinsfestigkeit.

- Es treten örtlich geringe Anteile an mechanisch weniger widerstandsfähigen Gesteinen sowie tektonisch beanspruchten, zerriebenen und zersetzten Bereichen („Ruschelzonen“ mit „Bergsand“ und „Letten“) auf.

- Der Anteil an nicht verwertbaren Mischgesteinen in den Randzonen ist teilweise erhöht oder muss aufgrund der geologischen Verhältnisse angenommen werden

- Eine Alteration mit Verlettung und Hämatitisierung (mit Arsenanreicherungen) ist lokal möglich.

- Es ist mit einer Vorratsmenge von > 15 Mio. m3 bis zur Basis des (deckenförmigen) Vorkommens von Quarzporphyren bzw. bis zum Vorfluterniveau zu rechnen.

- Das Vorkommen ist verkehrs- und abbautechnisch gut erreichbar und überwiegend im Hangabbau gewinnbar, jedoch ist z. T. auch ein kombinierter Hang-/Kesselabbau notwendig, um die wirtschaftlich notwendigen Abbaumächtigkeiten zu erreichen.

Hohes LP:

- Die Gesteine besitzen hohe bis sehr hohe Verbands- und Gesteinsfestigkeit und zeigen geringe Zerklüftung.

- Es treten keine oder nur sehr geringe Anteile an mechanisch weniger widerstandsfähigen Gesteinen sowie tektonisch beanspruchten, zerriebenen oder zersetzten Bereichen („Ruschelzonen“ mit „Bergsand“ und „Letten“) auf.

- Der Anteil an nicht verwertbaren Mischgesteinen in den Randzonen ist nur teilweise erhöht oder kann aufgrund der geologischen Verhältnisse lokal angenommen werden.

- Eine Alteration mit Verlettung und Hämatitisierung (mit Arsenanreicherungen) ist lokal begrenzt möglich.

- Es ist mit einer Vorratsmenge von > 25 Mio. m3 bis zur Basis des (deckenförmigen) Vorkommens von Quarzporphyren bzw. bis zum Vorfluterniveau zu rechnen.

- Das Vorkommen ist verkehrs- und abbautechnisch gut erreichbar und überwiegend im Hangabbau gewinnbar, jedoch ist z. T. auch ein kombinierter Hang-/Kesselabbau notwendig, um die wirtschaftlich notwendigen Abbaumächtigkeiten zu erreichen.

Sehr hohes LP:

- Die Gesteine besitzen hohe bis sehr hohe Verbands- und Gesteinsfestigkeit und zeigen oft weitständige Durchklüftung.

- Es treten keine oder nur sehr geringe Anteile an mechanisch weniger widerstandsfähigen Gesteinen sowie tektonisch beanspruchten, zerriebenen oder zersetzten Bereichen („Ruschelzonen“ mit „Bergsand“ und „Letten“) auf.

- Der Anteil an nicht verwertbaren Mischgesteinen in den Randzonen ist nur stellenweise erhöht.

- Eine Alteration mit Verlettung und Hämatitisierung (mit oder ohne Arsenanreicherung) ist selten.

- Es ist mit einer Vorratsmenge von > 50 Mio. m3 bis zur Basis des (deckenförmigen) Vorkommens von Quarzporphyren bzw. bis zum Vorfluterniveau zu rechnen.

- Das Vorkommen ist verkehrs- und abbautechnisch gut erreichbar und überwiegend im Hangabbau gewinnbar.

-

Aufgelassener Steinbruch Immendingen-Höwenegg (Hegau, RG 8018-304) mit Basalt und darüber liegenden Tuffen.

Aufgelassener Steinbruch Immendingen-Höwenegg; Schlotfüllung aus melilith- und olivinführenden Nepheliniten und darüber liegenden Tuffen

Aufgelassener Steinbruch Immendingen-Höwenegg (Hegau, RG 8018-304) mit Basalt und darüber liegenden Tuffen.

-

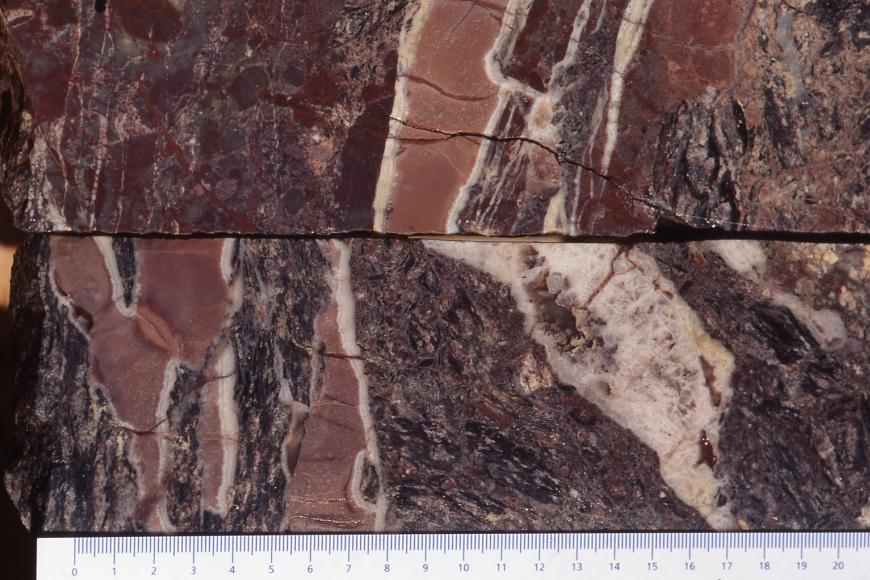

Brandeck-Quarzporphyr mit der typisch violettgrauen Farbe und den charakteristischen Einsprenglingen. Gut erkennbar sind auch die lagenweisen Anreicherungen von Hämatit (rotbraun). Steinbruch Friesenheim (RG 7613-1) im Gereuter Tal.

Brandeck-Quarzporphyr mit der typisch violettgrauen Farbe und den charakteristischen Einsprenglingen. Gut erkennbar sind auch die lagenweisen Anreicherungen von Hämatit (rotbraun). Steinbruch Friesenheim (RG 7613-1) im Gereuter Tal.

-

Säulig absondernder Quarzporphyr im Steinbruch Ottenhöfen im Schwarzwald (Edelfrauengrab, RG 7415-3) am westlichen Rand des Nordschwarzwalds.

Natursteine aus dem Grundgebirge: Säulige Absonderungen im Quarzporphyrsteinbruch Ottenhöfen (RG 7415-3) im Schwarzwald.

-

Brandeck-Quarzporphyr im aufgelassenen Steinbruch Hohberg-Diersburg (Binzenbühl, RG 7613-300) mit klassischer Säulenbildung.

Brandeck-Quarzporphyr im aufgelassenen Steinbruch Hohberg-Diersburg (Binzenbühl, RG 7613-300) mit klassischer Säulenbildung.

-

Basaltsäulen in Meilerstellung im aufgelassenen Steinbruch Hilzingen-Weiterdingen (RG 8218-301) am Nordhang des Hohenstoffelngipfels (Hegau).

Basaltsäulen in Meilerstellung im aufgelassenen Steinbruch Hilzingen-Weiterdingen (RG 8218-301) am Nordhang des Hohenstoffelngipfels (Hegau).

-

Übergang von stark verkieselten Tuffen des Heubergs in von Quarzgängen durchzogenen, verkieselten Paragneisen der Steinach-Formation.

Übergang von stark verkieselten Tuffen des Heubergs in von Quarzgängen durchzogenen, verkieselten Paragneisen der Steinach-Formation.

-

Abbauwand aus verkieseltem Kesselberg-Tuff des Steinbruchs in Freiamt am Heuberg (RG 7713-1) mit frischem Haufwerk und Brecheranlagen.

Abbauwand aus verkieseltem Kesselberg-Tuff des Steinbruchs in Freiamt am Heuberg (RG 7713-1) mit frischem Haufwerk und Brecheranlagen.

Literatur

- (2010a). Blatt L 7114/L 7116 Rastatt/Karlsruhe-Süd, mit Erläuterungen. – Karte der mineralischen Rohstoffe von Baden-Württemberg 1 : 50 000, 237 S., 30 Abb., 9 Tab., 3 Kt., 2 CD-ROM, Freiburg i. Br. (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau). [Bearbeiter: Kimmig, B. & Kesten, D., m. Beitr. v. Werner, W. & Kilger, B.-M.]

- (2011b). Blatt L 7512/L 7514 Offenburg/Oberkirch und Blatt L 7712 Lahr im Schwarzwald, mit Erläuterungen. – Karte der mineralischen Rohstoffe von Baden-Württemberg 1 : 50 000, 362 S., 55 Abb., 15 Tab., 3 Kt., 1 CD-ROM, Freiburg i. Br. (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau). [Bearbeiter: Poser, C. & Kleinschnitz, M., m. Beitr. v. Bauer, M. & Werner, W.]

- (2012a). Blatt L 6516 Mannheim, L 6518 Heidelberg-Nord und L 6716 Speyer, mit Erläuterungen. – Karte der mineralischen Rohstoffe von Baden-Württemberg 1 : 50 000, 167 S., 32 Abb., 7 Tab., 1 Kt., Freiburg i. Br. (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau). [Bearbeiter: Kleinschnitz, M., m. Beitr. v. Werner, W.]

- (2006b). Rohstoffbericht Baden-Württemberg 2006 – Gewinnung, Verbrauch und Sicherung von mineralischen Rohstoffen. – LGRB-Informationen, 18, S. 1–202, 1 Kt.

- (2013b). Rohstoffbericht Baden-Württemberg 2012/2013: Bedarf, Gewinnung und Sicherung von mineralischen Rohstoffen – Dritter Landesrohstoffbericht. – LGRB-Informationen, 27, S. 1–204.

- (1965). Petrogenetische Typen der Schwarzwälder Quarzporphyre. – Diss. Univ. Freiburg i. Br., 214 S., Freiburg i. Br. [84 Abb., 3 Tab.]

- (1995a). Erläuterungen zu Blatt 8218 Gottmadingen. – 3. erg. Aufl., Erl. Geol. Kt. 1 : 25 000 Baden-Württ., 142 S., 4 Taf., 3 Beil., Freiburg i. Br. (Geologisches Landesamt Baden-Württemberg).

- (1993). Rielasinger Steinbrüche. – Geschichte des Dorfes Rielasingen. – Reihe Hegau Bibliothek, 82, S. 160–161.

- (1994). Vulkanologische Analyse des Münstertäler Ignimbrits. – Dipl.-Arb. Univ. Freiburg, 72 S., Freiburg i. Br.