Der zu den Nationalen Geotopen Deuschlands zählende Kaiserstuhl liegt inmitten der Oberrheinebene, etwa 10 km nordwestlich von Freiburg am Ausgang der Freiburger Bucht. Das kleine Bergland erhebt sich rautenförmig auf ca. 16 km Länge und bis 12,5 km Breite über die Schotterfelder und Auen des Tieflands, die es um 250–350 m überragt. Die höchste Erhebung bildet der Totenkopf mit 557 m ü. NHN. Geologisch gliedert sich der Kaiserstuhl in vier Haupteinheiten:

- den Sockel aus tertiären Sedimentgesteinen

- den bewaldeten, hufeisenförmig nach Westen geöffneten Hauptkamm

- das Zentrum rund um den Badberg mit subvulkanischen Gesteinen

- und die den Hauptkamm umlagernden Hänge, Hügel und Riedel mit Ergussgesteinen und Tuffen, die häufig von Löss bedeckt sind.

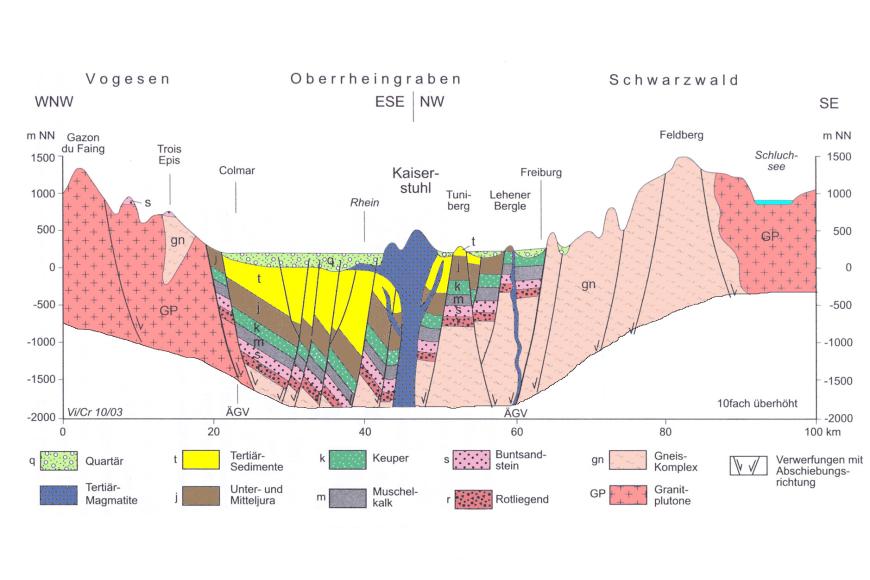

Der vulkanische Kaiserstuhl entstand im Tertiär (Miozän) vor etwa 18–15 Mio. Jahren an einer Schwächezone im Oberrheingraben. Hier kreuzt die Freiburg–Bonndorf–Bodensee-Störungszone die Verwerfungen des Oberrheingrabens. In diesem Bereich stieg Magma vor allem entlang der Tuniberg-Westrandverwerfung im Zentrum des heutigen Gebirges auf. Mit der Zeit bildete sich ein Stratovulkan mit mehreren Austrittsöffnungen, aus denen sich Lavaergüsse und Eruptionen abwechselten. Im Inneren des Vulkans drangen in mehreren Schüben magmatische Gesteine auf, die unter Hunderten von Metern Gesteinsbedeckung stecken blieben. Die Vielfalt der Vulkanite leitet sich aus einem kieselsäurearmen, ultrabasischen Magma ab, das aus dem Oberen Erdmantel aus Tiefen um 100 km aufdrang. Während des Aufstiegs und der Abkühlung in der obersten Erdkruste entstanden daraus weitere Magmentypen und in der Folge die heutigen Gesteine (fraktionierte Kristallisations-Differentiation). Bei den Magmatiten sind in einer grauen bis schwarzen Grundmasse unterschiedliche Einsprenglinge erkennbar, die zu einer porphyrischen Struktur führen können. Bei langsam erkalteten Gesteinen konnten größere Kristalle heranwachsen als bei rascher Abkühlung. In den Klüften und Gasblasen kristallisierten während des Erkaltens in heißem Wasser gelöste Minerale aus. Durch Einflüsse aus den Tertiärsedimenten im Kontakt mit dem aufdringenden Magma änderte sich der Mineralbestand. So kam es z. B. im Phonolith des Fohbergs zur Bildung der Zeolithe. Die Tuffe sind bei einer Entstehung aus Staub‑ oder Glutwolken feinkörnig ausgebildet. Beim Auswurf gröberer Gesteinsbrocken entstanden die Brockentuffe und vulkanischen Bomben. Teilweise wurde das vulkanische Material auch durch Schlammströme umgelagert (Lahare). Nach Ende der vulkanischen Aktivität trug die Erosion den Vulkan bis auf die heute sichtbare Ruine ab. Den Gesteinssockel des Kaiserstuhls bilden bis über 1000 m mächtige Sedimentgesteine aus der tertiären Füllung des Oberrheingrabens. Darunter lagern mesozoische und paläozoische Gesteinsschichten, die beim Einbruch des Grabens absanken. An der Nordostspitze des Kaiserstuhls sind deshalb bei Riegel örtlich Kalksteine aus dem Mitteljura aufgeschlossen.

Im Zentrum des Kaiserstuhls mit dem Hauptkamm nehmen Essexite und Theralite in einer gemeinsamen geologischen Einheit die größten Flächen ein. Auf der Ostseite des Hauptkamms mit der Eichelspitze und dem östlich davon gelegenen Bötzinger Fohberg sind Phonolithe und porphyrische Ganggesteine verbreitet. Der Phonolith ist u. a. wegen seines Gehalts an Zeolithen ein vielseitig verwendbarer Rohstoff. Der Mondhaldeit wurde zuerst am Kaiserstuhl beschrieben. Außer an der Mondhalde bei Oberrotweil kommt er kleinflächig bei Schelingen und am Ihringer Winklerberg vor. Er ist ein graues bis hellgraues, feinkörniges Ganggestein mit einer Grundmasse aus Alkalifeldspat und Plagioklas mit kleinen Einsprenglingen (Augit) und häufig eingeregelten Blasen. Am Badberg und Haselschacher Buck liegen die größten Vorkommen vom seltenen Karbonatit. Er besteht zu 90 % aus mittel- bis grobkristallinem Calcit. Seine Nebenminerale sind vor allem Pyrochlor, Perowskit, Magnetit und Phlogopit. Seine Entstehung wird auf den Aufstieg hochgradig differenzierter Restschmelzen gegen Ende des Kaiserstuhl-Vulkanismus zurückgeführt. Die genannten Gesteine sind alle subvulkanische Bildungen, die aus bereits im Untergrund erstarrtem Magma und nicht bei einem Ausbruch an der Oberfläche entstanden sind. Auf sehr kleinen Flächen finden sich auch subvulkanische Brekzien. Nördlich der Eichelspitze wurden die alttertiären Mergelsteine und kalkigen Sandsteine in der Kontaktzone zu den aufgedrungenen Vulkaniten schwach metamorph überprägt und dabei gehärtet.

-

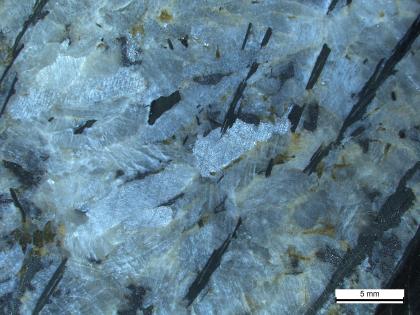

Essexit aus Endingen-Amoltern

- subvulkanisches Gestein, frisch blaugrau

- Grundmasse aus Plagioklas, Alkalifeldspat, Augit, Magnetit, Foide

- klein- bis mittelkörnig, deutlich kristallin mit vielen Einsprenglingen (Augite bis 2 cm, daneben häufig Magnetit und z. T. Biotit)

- im Gelände an der angewittert schwarzweiß gesprenkelten Oberfläche leicht zu erkennen

- Vorkommen im zentralen Kaiserstuhl

-

Phonolith aus Bötzingen

- subvulkanisches Gestein, frisch und angewittert hellgrau, graugrün oder braungrau

- Grundmasse aus Alkalifeldspat, Ägirinaugit, Melanit und Wollastonit

- entweder dicht mit kleinen (0,5-2 mm großen) Einsprenglingen (Alkalifeldspäte, Melanit, Ägirinaugit, Hauyn) oder klein- bis mittelkörnig

- Vorkommen wichtiger Kluftminerale: Melanit, Apophyllit, Natrolith, Calcit, Aragonit, Hyalith und Milchopal

- petrographisch bedeutsam sind Einschlüsse (Xenolithe) aus vulkanischem Nebengestein sowie Grundgebirge (Gneise, Granite)

- Vorkommen: stockförmig bei Bötzingen (Steinbruch Hauri), Kirchberg (Gemeinde-Steinbruch), Endhalde, Käferholz

-

Gangphonolith vom Horberig bei Vogtsburg-Oberbergen

- Ganggestein, hellgrau bis grau

- Grundmasse aus Alkalifeldspat, Hauyn-Sodalith, Ägirinaugit sowie akzessorischen Bestandteilen wie Melanit, Wollastonit, Titanit u. a.

- dicht mit großen Alkalifeldspäten (bis 20 mm lange Tafeln) und weiteren Einsprenglingen (Ägirinaugit, Melanit, Hauyn)

- Vorkommen im zentralen Kaiserstuhl, besonders am Horberig bei Oberbergen

-

Mondhaldeit vom Heßleterbuck

- Ganggestein, grau bis hellgrau

- Grundmasse aus Alkalifeldspat und Plagioklas, feinkörnig mit wenigen kleinen Einsprenglingen (Augit) und mit vielen kleinen und größeren Blasen, die oft fluidal eingeregelt sind

- Vorkommen im zentralen Kaiserstuhl, Erstbeschrieb von der Mondhalde (Typuslokalität)

-

Gauteit vom Horberig bei Vogtsburg-Oberbergen

-

Subvulkanische Brekzie (Diatrembrekzie) aus Schelingen

- Dunkelgraue bis dunkelgrüne Brekzien aus verschiedenen Gesteinsarten (polymikt: Essexite, Phonolithe, Karbonatit u. a.)

- angewittert schmutziggrün oder rostbraun; Gesteinsbruchstücke nur wenige Zentimeter groß, eckig, kantengerundet oder rund

- Seltene Bruchstücke aus dem oberen Erdmantel (Olivin, Chromspinell oder Pyroxene) deuten auf einen tiefen Ursprung der explosiven Tätigkeiten als Vorbereitung des Karbonatitaufstiegs.

- Vorkommen am Badberg und am Orbergfuß (Steinbruch II und III).

-

Karbonatit aus Vogtsburg-Schelingen

- Calcit, gelblich weiß bis gelb, angewittert auch gelbbraun bis rostbraun

- fein- bis grobkristalline Struktur (auf dem Orberg bei Schelingen bis zu 30 cm lange Kristalle), z. T. lagig-schlierig; außerdem Hydrobiotit, Magnetit, Forsterit, Phlogopit, untergeordnet und nur mit der Lupe erkennbar: Pyrochlor und Dysanalyt (Niob-Minerale) sowie Apatit.

- Vorkommen: im zentralen Kaiserstuhl am Badberg und am Orberg bei Schelingen.

Karbonatit vom Kaiserstuhl (Schelingen)

Karbonatit aus Schelingen

-

Kontaktmetamorph überprägtes Tertiär aus Eichstetten

- Graue und graugrüne Gesteine, angewittert braun

- meist dicht bis feinkörnig, hart splittrig; oft gestreift oder lagig ausgebildet; entstanden aus Mergelsteinen der Pechelbronner Schichten (Oligozän), „gefrittet“ durch hohe Hitzeeinwirkung des aufsteigenden Magmas

- Vorkommen am Rüttekamm an der Ostseite des Kaiserstuhls

Die vor allem westlich und nördlich an den Hauptkamm anschließenden Vulkangesteine bestehen aus einer Abfolge von bis zu 10 m mächtigen Strömen aus Tephrit-Laven und Tuffen (Pyroklastiten). Der im Nordwesten gelegene Limberg sowie der Breisacher Münsterberg sind aus Laven von Limburgit und Basanit aufgebaut sowie aus Olivinnephelinit-Laven im Wechsel mit Tuffgesteinen, die vulkanische Bomben enthalten. Der Limburgit weist frisch eine schwarze bis rotbraune, dichte oder glasige Grundmasse auf, die von Blasen unterschiedlicher Größe durchsetzt sein kann. Neben schwarzen Einsprenglingen aus Augit führt er solche aus grünlichem Olivin, der gelb bis rotbraun verwittert. Als Füllung von Gasblasen finden sich Calcit, Aragonit, Philipsit, Faujasit oder Hyalith. Am Limberg sind zusätzlich tertiäre Mergel und Sandsteine aufgeschlossen. Die Hügel, Riedel und ostexponierten Hänge des Kaiserstuhls werden bis in eine Höhe von 400 m ü. NHN von Löss bedeckt, dessen Mächtigkeit bis zu 30 m betragen kann. Die meisten bekannten Aufschlüsse mit Eruptivgesteinen liegen deshalb auf der Westseite.

-

Olivinnephelinit vom Lützelberg

- Frisch dunkelgrau bis schwarz

- Grundmasse aus Augit und Nephelin mit geringen Anteilen von Magnetit und Biotit, fein- bis kleinkörnig mit reichlich Einsprenglingen von Olivin und wenigen Augiten

- Der hohe Olivingehalt führt bei der Verwitterung der Gesteine zu einer auffälligen Rotfärbung (Umwandlung in Hämatit und Karbonate)

- Vorkommen am Lützelberg und Limberg

-

Olivinführender Tephrit vom Föhrenberg

-

Limburgit

- Frisch schwarz bis rotbraun

- dichte oder glasige Grundmasse, kompakt oder fein- bis grobblasig; mit Einsprenglingen aus Augit (3-10 mm, schwarz, leistenförmig, oft idiomorph, häufig als Kristallaggregate) und aus Olivin (0,5-3 mm, grünliche Körner, verwittert gelb bis rotbraun)

- Auf angewitterten Oberflächen treten die Augite besonders schön aus der bräunlich-gelblichen Matrix hervor

- In Gasblasen gut ausgebildete Kristalle von Calcit, Aragonit, Phillipsit, Faujasit oder Hyalith.

- Vorkommen am Limberg

-

Leucittephrit vom Humberg

- Frisch schwarz bis dunkelgrau, verwittert braun, violett oder rot

- Grundmasse aus Leucit und Plagioklas mit geringen Anteilen von Augit und Magnetit, kompakt oder fein- bis grobblasig mit Einsprenglingen aus schwarzen Augiten (1-10 mm) und weißen Leuciten (bis 1 mm)

- Im Südwest-Teil des Kaiserstuhls auch olivinführender Tephrit, mit Olivin (v. a. als Einsprenglinge bis 5 mm), bei Zurücktreten von Leuciten. Olivine meist gelb und orange zersetzt und deutlich von der eher grau-schwarzen Gesteinsmatrix abgehoben

- Vorkommen im gesamten Kaiserstuhl, außer im Zentrum

-

Brockentuff aus Wasenweiler

- Tuffbrekzie aus Leucittephrit und olivinführendem Tephrit

- Eruptivgestein, entstanden im Wechsel mit Lavaergüssen (abwechselnde Schichtung von Laven und Tufflagen; besonders im Steinbruch am Büchsenberg westlich von Achkarren gut zu beobachten)

- relativ buntfarbige Gesteine mit unterschiedlichen Verwitterungsfarben (braun, violett, rot, grau)

- in kleinen Blasenhohlräumen und zwischen den Tephritbrocken häufig Mineralfüllungen. Verfestigung durch Zeolithe und Karbonate; aufgrund der Härte gern als Mauersteine verwendet (Breisacher Münster und Bahnhof, Weinbergsmauern)

- Vorkommen im gesamten Kaiserstuhl mit Ausnahme des Zentrums

-

Schlackenagglomerat vom Limberg

- Eruptivgestein aus Olivinnephelinit, gefördert im Wechsel mit Lavaergüssen

- klein- bis mittelstückig, mit Wurf- und Schweißschlacken sowie gedrehte Bomben unterschiedlicher Größe

- Gesteinskomponenten größtenteils zersetzt, mit Olivinanteilen, die zu rotem Hämatit und Karbonaten umgewandelt wurden; verkittet durch Zeolithe und Karbonate.

- Vorkommen am Limberg

Neben seinem hochinteressanten geologischen Aufbau weist der Kaiserstuhl mit seinem trocken-warmen Klima und der meist engräumigen Vernetzung der Lebensräume durch Naturschutzgebiete eine sehr hohe biologische Vielfalt auf. Viele wärmeliebende Tier- und Pflanzenarten, die sonst im submediterranen Raum verbreitet sind, finden hier ein zuhause in Deutschland. Eine bodenkundliche Besonderheit stellen die Vorkommen von Tschernosemen am Badberg und Haselschacher Buck dar. Das Naturzentrum Kaiserstuhl des Schwarzwaldvereins bietet viele Informationen und Veranstaltungen zur Natur, Geologie und Kulturgeschichte des Kaiserstuhls. Auf Lehrpfaden mit geowissenschaftlichen Themen kann man den Kaiserstuhl selbständig erkunden.

Weiterführende Informationen finden sich bei Wimmenauer (2003, 2009b), Groschopf & Villinger (2009), Geyer (2019d, 2019f), Huth (2019c), Huth & Treiber (2019a) und Wittenbrink (2019).

Externe Lexika

Wikipedia

Weiterführende Links zum Thema

Literatur

- (2019d). Ihringen: Kakteen, Wein und Stein – Der Winklerberg bei Ihringen. – Rosendahl, W., Huth, T., Geyer, M., Megerle, A. & Junker, B. (Hrsg.). Entlang des Rheins von Basel bis Mannheim, S. 76–77, München (Wanderungen in die Erdgeschichte, 38).

- (2019f). Oberbergen: Ein exotisches Gestein im Herzen des Kaiserstuhls – der Karbonatit am Badberg. – Rosendahl, W., Huth, T., Geyer, M., Megerle, A. & Junker, B. (Hrsg.). Entlang des Rheins von Basel bis Mannheim, S. 89–90, München (Wanderungen in die Erdgeschichte, 38).

- (2009). Geologie und Erdgeschichte des Kaiserstuhls. . Der Kaiserstuhl – Einzigartige Löss- und Vulkanlandschaft am Oberrhein, S. 41–95, Ostfildern (Thorbecke). [30 Abb., 2 Tab.]

- (2019c). Sasbach: Auf Hephaistos Spuren – rote Gesteine an Limberg und Lützelberg. – Rosendahl, W., Huth, T., Geyer, M., Megerle, A. & Junker, B. (Hrsg.). Entlang des Rheins von Basel bis Mannheim, S. 93–95, München (Wanderungen in die Erdgeschichte, 38).

- (2019a). Ihringen: Der Einstieg in den Vulkan – das Naturzentrum Kaiserstuhl in Ihringen. – Rosendahl, W., Huth, T., Geyer, M., Megerle, A. & Junker, B. (Hrsg.). Entlang des Rheins von Basel bis Mannheim, S. 74–75, München (Wanderungen in die Erdgeschichte, 38).

- (2014). Vulkangesteine & Mineralien im Kaiserstuhl – Ein Taschenbegleiter; Roches volcaniques et minéraux du Kaiserstuhl. 64 S., Ihringen (Naturzentrum Kaiserstuhl).

- (2003). Erläuterungen zum Blatt Kaiserstuhl. – 5. völlig neu bearbeitete Aufl., Erl. Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000, IX + 280 S., 8 Taf., 4 Beil., Freiburg i. Br. (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg). [26 Abb., 14 Tab.]

- (2009b). Magmatische Gesteine und ihre Minerale. . Der Kaiserstuhl – Einzigartige Löss- und Vulkanlandschaft am Oberrhein, S. 94–130, Ostfildern (Thorbecke). [64 Abb., 2 Tab.]

- (2019). Bötzingen: Ein besonderer Stein – der Phonolith vom Fohberg bei Bötzingen. – Rosendahl, W., Huth, T., Geyer, M., Megerle, A. & Junker, B. (Hrsg.). Entlang des Rheins von Basel bis Mannheim, S. 87–88, München (Wanderungen in die Erdgeschichte, 38).