Das Obere Donautal beginnt mit dem Eintritt des jungen Stroms in die Schwäbische Alb bei Geisingen. Das streckenweise sehr enge Durchbruchstal ist bis zu 200 m tief in die Juragesteine eingeschnitten. Es wird von einer Vielzahl von Kalksteinfelsen gesäumt. Das alte Kloster Beuron liegt inmitten des zentralen Abschnitts, der von engen Talmäandern geprägt ist. Ab Sigmaringen überdecken die Ablagerungen des Rheingletschers die Albtafel und der Oberjura tritt nur noch an den Talhängen zu Tage. Erst bei Scheer weitet sich das Tal und die Donau führt ihren Weg in der oberschwäbischen Altmoränenlandschaft fort. Der gesamte Donaulauf ist durch den Wechsel von engen Durchbruchstälern und weiten Flussniederungen in Beckenlandschaften gekennzeichnet.

Die heutige Donau wäre mit ihrer geringen Wasserführung nicht mehr imstande, so ein eindrucksvolles Durchbruchstal in die harten Kalksteinfelsen zu sägen. Im Pliozän, am Ende des Tertiärs vor etwa 3–5 Mio. Jahren, verfügte die Donau allerdings über ein wesentlich größeres Einzugsgebiet. Als „Aare-Donau“ hatte sie ihr Quellgebiet in den Zentralalpen. Auf den Hochflächen finden sich Reste von Höhenschottern als Zeugen dieser Zeit. Vom Jungpliozän am Ende des Tertiärs bis zur vorletzten Eiszeit (Riß) verlegte die Donau ihren Lauf mehrfach und erweiterte dabei ihr Tal. Dabei ließ sie z. B. zwischen Nendingen und Gutenstein teilweise mit Schotter gefüllte Flussschlingen und Umlaufberge zurück. Bis kurz nach dem Höhepunkt der letzten Eiszeit vor etwa 18 000 Jahren entsprang die Donau am Feldberg im Schwarzwald. Vom damaligen Feldberggletscher aus verlief sie entlang der heutigen Wutachschlucht und dem Aitrachtal bei Blumberg bis zur Einmündung in das jetzige Tal bei Geisingen-Hausen. Die mit den Schmelzwassermassen herantransportierten Terrassenschotter aus dem Pleistozän wurden an den Gleithängen im Tal abgelagert. Die Donauaue ist aufgrund der Verkarstung meist grundwasserfern und mit kalkhaltigen, humosen Auensedimenten erfüllt. Die Verkarstung der wasserlöslichen Karbonatgesteine mit der Bildung unterirdischer Höhlen und Wasserläufe ist auch die Ursache der geringen Wasserführung der oberen Donau. Besonders an den Versickerungstellen unterhalb von Immendingen lässt sich dieses Phänomen gut beobachten. Das Donauwasser wandert von hier in südöstlicher Richtung durch das Karstsystem. Nach wenigen Tagen tritt es im Aachtopf in der größten Quelle Deutschlands wieder aus. So verliert die junge Donau einen großen Teil ihres Wassers an den Rhein.

Die großen weißen Massenkalkfelsen sind charakteristisch für das zu den Nationalen Geotopen gehörende Obere Donautal. Sie wurden während der Zeit des Oberjuras vor 160–140 Mio. Jahren als Schwammriffe gebildet. Neben Kalksteinen kommen auch Dolomite und zuckerkörnige Kalksteine vor. Das kaum geklüftete Gestein widersteht der Abtragung besser als die Bankkalke und wurde deshalb im Laufe der Taleintiefung zu teilweise senkrechten Wänden und freistehenden Felstürmen herausgeformt. An den Prallhängen reichen die Felsen örtlich bis an die Donau, häufig werden die Unterhänge jedoch von Hangschutt bedeckt. Zu den bekanntesten Felsen und vielbesuchten Aussichtspunkten zählen der Knopfmacherfelsen bei Fridingen, der Eichfelsen bei Irndorf und der Felsenkranz um Schloss Werenwag. In der mit bizarren Tropfsteinen ausgestatteten Kolbinger Höhle zwischen Mühlheim und Fridingen an der Donau erhält man einen Einblick in den Untergrund der Alb .

-

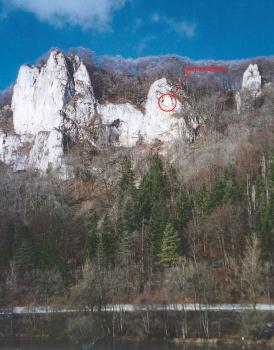

Donautal bei Beuron-Unterneidingen mit dem Schaufelsen (links) und dem Lenzenfelsen (rechts)

Zwischen Tuttlingen und Sigmaringen hat die Donau ein enges Durchbruchstal geschaffen, in dem auf langen Strecken beeindruckende Felskulissen zu sehen sind. Die wenig entwickelten trockenen Rohböden (Syroseme) auf Felsköpfen und jungen Schutthalden sind oft Standorte für seltene Pflanzenarten. Die tiefgründigen kalkhaltigen Auenböden in der Talsohle und die Böden auf Schuttansammlungen am Hangfuß und an Talausgängen werden als Grünland genutzt.

Donautal bei Beuron-Unterneidingen mit dem Schaufelsen (links) und dem Lenzenfelsen (rechts)

Zwischen Tuttlingen und Sigmaringen hat die Donau ein enges Durchbruchstal geschaffen, in dem auf langen Strecken beeindruckende Felskulissen zu sehen sind. Die wenig entwickelten trockenen Rohböden (Syroseme) auf Felsköpfen und jungen Schutthalden sind oft Standorte für seltene Pflanzenarten. Die tiefgründigen kalkhaltigen Auenböden in der Talsohle und die Böden auf Schuttansammlungen am Hangfuß und an Talausgängen werden als Grünland genutzt.

Donautal bei Beuron-Unterneidingen mit dem Schaufelsen (links) und dem Lenzenfelsen (rechts) – Zwischen Tuttlingen und Sigmaringen hat die Donau ein enges Durchbruchstal geschaffen, in dem auf langen Strecken beeindruckende Felskulissen zu sehen sind. Die Felsköpfe und jungen Schutthalden sind oft Standorte für seltene Pflanzenarten. Die tiefgründigen Auenböden in der Talsohle und die Böden auf Schuttansammlungen am Hangfuß und an Talausgängen werden als Grünland genutzt.

-

Hornfelsen im Donautal ca. 1500 m südöstlich von Irndorf, westlich des Hornfels-Tunnels

Auf etwa 100 m Länge sind hier teilweise steilgestellte Serien der Impressamergel-Formation (früher Weißjura alpha) und der Wohlgeschichtete-Kalke-Formation (früher Weißjura beta) aufgeschlossen. Die Steilstellung der Schichten wurde durch die starken Riffbildungen in diesem Bereich hervorgerufen.

Hornfelsen im Donautal ca. 1500 m südöstlich von Irndorf, westlich des Hornfels-Tunnels

Auf etwa 100 m Länge sind hier teilweise steilgestellte Serien der Impressamergel-Formation (früher Weißjura alpha) und der Wohlgeschichtete-Kalke-Formation (früher Weißjura beta) aufgeschlossen. Die Steilstellung der Schichten wurde durch die starken Riffbildungen in diesem Bereich hervorgerufen. Bemerkenswert neben diesem Aspekt – hier besonders anschaulich ausgebildet – ist die paläontogische Datierung der Impressamergel. Hier liegt der stratigraphisch tiefste Punkt im Kreisgebiet von Sigmaringen.

-

Am rechten Prallhang der Donau, 800 m südöstlich von Kloster Beuron, erreicht man über einen Pfad den markanten, mit einem Gipfelkreuz versehenen Petersfelsen in der Untere-Felsenkalke-Formation (früher Weißjura delta). Dort befindet sich die Petershöhle, ein schmuckloser Raum von 20–30 m Durchmesser und 9–10 m Höhe.

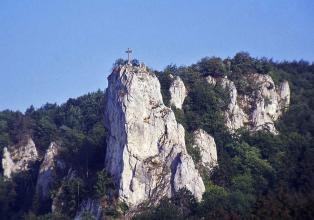

Petersfelsen und Höhle ca. 700 m südöstlich von Beuron

Am rechten Prallhang der Donau, 800 m südöstlich von Kloster Beuron, erreicht man über einen Pfad den markanten, mit einem Gipfelkreuz versehenen Petersfels in der Untere-Felsenkalke-Formation (früher Weißjura delta). Dort befindet sich die Petershöhle, ein schmuckloser Raum von 20–30 m Durchmesser und 9–10 m Höhe.

-

Zwischen Bärenthal und Gnadenweiler öffnet sich in einem mauerartigen Felssporn aus unterem Massenkalk im Niveau der Unteren und Oberen Felsenkalke-Formation (früher Weißjura delta und epsilon) ein ca. 3 m langer kirchenportalförmiger Durchgang von ca. 4 m Höhe und 1,5 m Breite. Gleich daneben befindet sich ein weiterer kleinerer Durchgang von ca. 1 m Durchmesser. Entstanden ist dieses Felsentor als ehemalige Karsthöhle, die dann von den angrenzenden Bächen erosiv bis auf diese Höhlenreste abgetragen wurde. Es handelt sich somit um eine Höhlenruine.

Felsentor bei Gnadenweiler, Bärenthal

Zwischen Bärenthal und Gnadenweiler öffnet sich in einem mauerartigen Felssporn aus unterem Massenkalk im Niveau der Unteren und Oberen Felsenkalk-Formation (früher Weißjura delta und epsilon) ein ca. 3 m langer kirchenportalförmiger Durchgang von ca. 4 m Höhe und 1,5 m Breite. Gleich daneben befindet sich ein weiterer kleinerer Durchgang von ca. 1 m Durchmesser. Entstanden ist dieses Felsentor als ehemalige Karsthöhle, die dann von den angrenzenden Bächen erosiv bis auf diese Höhlenreste abgetragen wurde. Es handelt sich somit um eine Höhlenruine.

-

Tropfsteine in der Kolbinger Höhle

Kolbinger Höhle (Stephanshöhle), Kolbingen

Die Kolbinger Höhle gilt als eine der bedeutendsten und größten Höhlen der südwestlichen Alb. Sie entstand in den Felsenkalken des Oberjuras (früher Weißjura delta und epsilon) und kann heute auf über 90 von inzwischen bekannten 300 m Länge begangen werden. Über eine Treppe gelangt der Besucher zuerst in eine große Halle, den „Stephansdom“, von dem aus der Weg durch weitere Gänge und Hallen mit schönsten Tropfstein- und Sinterbildungen führt. Vor allem der hintere, erst später entdeckte Teil der Höhle birgt sehenswerte Formen.

-

Panoramablick ins Donautal zwischen Hausen im Tal und Schloss Werenwag; Blickrichtung Südwest bis Nordwest

Wo am Hangfuß die leicht ausräumbaren Mergel der Lacunosamergel-Formation anstehen, weitet sich das Tal. Von links mündet das Bohnental mit einem großen Schwemmfächer, auf dem Rendzinen und geringmächtige Kolluvien verbreitet sind (r32). Auch an dem flachen Unterhang rechts unterhalb von Schloss Werenwag lagern Kolluvien (r10), die dort mittelpleistozäne Terrassensedimente überdecken. Rechts blickt man auf die Felsformation der Glasträgerfelsen (r44). Die am Hangfuß anstehenden Mergel werden dort von einer mächtigen jungen Hangschuttdecke überlagert (r64).

Panoramablick ins Donautal zwischen Hausen im Tal und Schloss Werenwag; Blickrichtung Südwest bis Nordwest

Wo am Hangfuß die leicht ausräumbaren Mergel der Lacunosamergel-Formation anstehen, weitet sich das Tal. Von links mündet das Bohnental mit einem großen Schwemmfächer, auf dem Rendzinen und geringmächtige Kolluvien verbreitet sind (r32). Auch an dem flachen Unterhang rechts unterhalb von Schloss Werenwag lagern Kolluvien (r10), die dort mittelpleistozäne Terrassensedimente überdecken. Rechts blickt man auf die Felsformation der Glasträgerfelsen (r44). Die am Hangfuß anstehenden Mergel werden dort von einer mächtigen jungen Hangschuttdecke überlagert (r64).

Das dünn besiedelte und von keinen großen Verkehrswegen zerschnittene Obere Donautal mit seinen flachgründigen Felsstandorten bietet Raum für eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt. Neben den von Natur aus waldfreien Steppenheidestandorten im Bereich der Felsen gibt es urwaldartig anmutende Kleb- und Schluchtwälder. Dazu kommen Wacholderheiden und Vorkommen seltener Orchideen. Bei den Tieren finden besonders Vögel, Fledermäuse, Reptilien und Insekten günstige Bedingungen.

Das Naturschutzzentrum Obere Donau in Beuron hat die Aufgabe, die zahlreichen Besucher über die Entstehung, die Bedeutung, die ökologischen Zusammenhänge und die Gefährdungen der Landschaft aufzuklären. Darüber hinaus betreut es die Naturschutzgebiete innerhalb des Naturparks Obere Donau. Die zusammen mit dem Naturparkverein erarbeitete Dauerausstellung gibt einen Einblick in die Vielfalt des Naturraums, seine Entstehungsgeschichte und die kulturellen Glanzlichter. Weiterführende Informationen finden sich beispielsweise bei Huth (2006).

Weiterführende Links zum Thema

Literatur

- (2006). Exkursion 7: Von der Donau zum Rhein – Reise zu Jägern und Sammlern, Höhlen und Vulkanen. – Rosendahl, W., Junker, B., Megerle, A. & Vogt, J. (Hrsg.). Schwäbische Alb, S. 110–125, München (Wanderungen in die Erdgeschichte, 18).