Verbreitungsgebiete: Oberrheingraben, oberschwäbisches Alpenvorland, Region Stuttgart und Heilbronn–Franken, Raum Ellwangen–Aalen, westlich von Ulm

Erdgeschichtliche Einstufung: Quartär und Tertiär

(Hinweis: Die Rohstoffkartierung liegt noch nicht landesweit vor. Der Bearbeitungsstand der Kartierung lässt sich in der Karte über das Symbol "Themenebenen" links oben einblenden.)

Lagerstättenkörper

Zu dieser Rohstoffgruppe gehören lockere bis halbfeste Sandvorkommen in quartär- und tertiärzeitlichen Ablagerungen; zu den halbfesten Sandvorkommen zählen auch die Mürbsandsteine im Sandsteinkeuper. Die wichtigsten Sande bzw. Quarzsandvorkommen dieses Typs sind die miozänzeitlichen Rinnenablagerungen bei Ulm, die als Grimmelfinger Graupensande bekannt sind. Genutzt werden auch Sande der jungtertiären Oberen Meeresmolasse, vor allem des Grobsandzugs im Raum Stockach, Meßkirch und Pfullendorf. Auch Grusvorkommen über tiefgründig verwitterten Graniten, Porphyren und Gneisen gehören zu dieser Gruppe der Steine und Erden-Rohstoffe. Zu den quartärzeitlichen Ablagerungen fossiler Flusstäler zählen die Goldshöfe-Sande (früher auch: „Goldshöfer Sande“), die in nach Süden entwässernden, mäandrierenden Flusssystemen von Ur-Brenz, Ur-Kocher und Ur-Jagst während des Pleistozäns abgelagert wurden. Die pliozänen Sande an der Basis der quartären Kieslager des Oberrheingrabens werden in mehreren Kiesgruben mitgewonnen. Da sie aber nicht an der Oberfläche anstehen, sind sie in den Rohstoffkarten des LGRB (KMR50) nicht ausgewiesen. Hinweis: Die größte Menge an Sanden wird aus Kieslagerstätten des Oberrheingrabens und aus Schmelzwasserablagerungen Oberschwabens durch Aufbereitung abgetrennt.

Gestein

Die aus dem ostbayerischen Grundgebirge stammenden Grimmelfinger Graupensande und die aus der Verwitterung von Stubensandstein und dem fluviatilen Transport des Verwitterungsschutts hervorgegangenen Goldshöfe-Sande bestehen überwiegend aus mehr oder weniger gut gerundeten Körnern von Milchquarz und Quarz-Feldspat-Gemengen. Bei den Sanden des jungtertiären Grobsandzugs handelt es sich zumeist um fein- bis mittelkiesige Grobsande, die schwach karbonatisch verfestigt sind und Karbonatkonkretionen sowie Schalenreste enthalten; z. T. sind Sandsteinbänke eingeschaltet („Molassesandsteine“). Die zu 2–5 % enthaltenen Fein- und Mittelkiese bestehen aus Quarz, Quarzit und karbonatisch verfestigtem Sandstein. Bei den aus in-situ-Verwitterung von Grundgebirgsgesteinen hervorgegangenen Grusen handelt es sich meist um schwach sandige Feinkiese oder feinkiesige Grobsande aus Milchquarz und verwitterten Feldspäten. Die pliozänen Sande des Oberrheingrabens gehen vor allem auf die Abtragung der sich im Tertiär herauswölbenden Buntsandstein-Schichten zurück. Auch in quartären Sandablagerungen des Oberrheingrabens kann der Quarzgehalt lokal so stark ansteigen, dass man von Quarzsanden sprechen kann, insbesondere dann, wenn große Mengen umgelagerter pliozäner Sande enthalten sind.

Petrographie

Sandige z. T. kiesige Rohstoffkörper bestehen vorherrschend aus Quarz und Tonmineralen, untergeordnet treten Karbonate, Feldspäte, Gesteinsbruchstücke und Schwerminerale auf. Die Gruse bestehen wie ihre plutonischen bzw. metamorphen Ausgangsgesteine aus Quarz-Feldspat-Glimmer-Aggregaten. Die Sedimentation erfolgte zumeist unter fluviatilen Bedingungen in unterschiedlichen Ablagerungsräumen.

Mächtigkeiten

Innerhalb der quartären und jungtertiären Ablagerungen des Oberrheingrabens können die nutzbaren quarzsandführenden Schichtpakete Mächtigkeiten bis über 150 m erreichen. Die Sande des Grobsandzugs werden 10–70 m mächtig, die oben genannten Ablagerungen in Rinnensystemen werden in der Regel 10–20 m mächtig. Die taschenförmigen Vorkommen der Gruse sind meist nur wenige Meter mächtig.

Gewinnung und Verwendung

Gewinnung: Die Gewinnung erfolgt im Trockenabbau mit Hydraulikbaggern und Radladern. Die Grobaufbereitung (Zerkleinern und Sieben) wird meist im Tagebau vorgenommen (Vorsieb, Vorbrecher); im Werk werden die Sande gewaschen und klassiert.

Verwendung: Sande (Korngrößen zwischen 0,063 und < 2 mm) werden verwendet als:

1) Bettungs-, Fugen- und Verfüllsande (Pflastersande, Kabelsande)

2) Beton-, Mörtel- und Estrichsande

3) Filtersande

4) Magerungsmittel in grobkeramischen Massen

5) Sande zur Herstellung von Kalksandstein

6) Industriesande in der Gießerei-, Eisen-, Glas-, Feuerfest- und Chemischen Industrie.

Lagerstättenpotenzial

Für die Rohstoffgruppe Sande, teilweise kiesig wird das Lagerstättenpotenzial nur für die Goldshöfe-Sande angewendet. Die Goldshöfe-Sande treten in einem engbegrenzten Bereich in Ostwürttemberg auf. Die Rohstoffvorkommen wechseln i. d. R. in ihrer Zusammensetzung aus Sanden und eingeschalteten Tonen und Schluffen stark. Dies ist auf die Ablagerungsbedingungen in einem Flusssystem zurückzuführen. Nach der Ablagerung wurden die Goldshöfe-Sande zum großen Teil wieder abgetragen, so dass heute nur noch Erosionsreste vorliegen. Daher besitzen die Flächen im Allgemeinen nur eine geringe Größe und weisen selten nutzbare Mächtigkeiten über 20 m auf.

Geringes LP:

- Nutzbare Mächtigkeit 5–7,5 m

- Fläche < 25 ha

- Inhomogenes, stark wechselhaftes Vorkommen aus sandigen Rinnenfüllungen mit zahlreichen Ton- und Schluffeinschaltungen. Anteil der nicht nutzbaren Tone und Schluffe ist > 20 %.

- Überlagernder Abraum ist im Mittel mächtiger als 2 m

Mittleres LP:

- Nutzbare Mächtigkeit 7,5–10 m

- Fläche 25–75 ha

- Wechselhaftes Vorkommen aus sandigen Rinnenfüllungen mit Ton- und Schluffeinschaltungen. Der nicht verwertbare Ton- und Schluffanteil liegt zwischen 10–20 %

- Überlagernder Abraum erreicht im Mittel Mächtigkeiten von 1,5–2 m

Hohes LP:

- Nutzbare Mächtigkeit > 10 m

- Fläche > 75 ha

- Das Vorkommen besteht überwiegend aus sandigen Rinnenfüllungen mit keinen bis geringen Ton- und Schluffeinschaltungen. Der Anteil von Ton und Schluff in den Sanden erreicht max. 10 %

- Überlagernder Abraum erreicht im Mittel Mächtigkeiten < 1,5 m

Beispiele für: Sande, teilweise kiesig

-

Mittel- bis grobkörnige Sande der Goldshöfe-Sand-Formation in der Sandgrube Aalen-Wasseralfingen (RG 7126-12).

Mittel- bis grobkörnige Goldshöfe-Sande – Sandgrube nordwestlich von Aalen

Mittel- bis grobkörnige Goldshöfe-Sande – Sandgrube nordwestlich von Aalen

Mittel- bis grobkörnige Sande der Goldshöfe-Sand-Formation in der Sandgrube Aalen-Wasseralfingen (RG 7126-12).

-

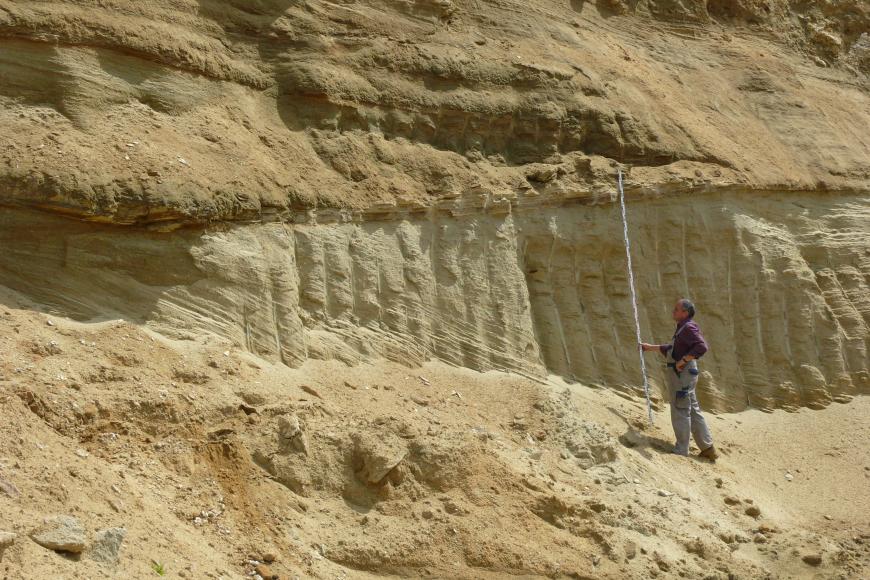

Abbauwand der Goldshöfe-Sande in der Sandgrube Lutstrut I (RG 7025-3). Fein- bis Mittelsande im unteren Bereich und Mittel- bis Grobsande im oberen Bereich der Abbauwand.

Abbauwand der Goldshöfe-Sande in der Sandgrube Lutstrut I (RG 7025-3). Fein- bis Mittelsande im unteren Bereich und Mittel- bis Grobsande im oberen Bereich der Abbauwand.

-

Durch Limonitausfällung verfestigte Bereiche in den Grimmelfinger Graupensanden in der Sandgrube Erbach-Ringingen (RG 7625-15).

Durch Limonitausfällung verfestigte Bereiche in den Grimmelfinger Graupensanden in der Sandgrube Erbach-Ringingen (RG 7625-15).

-

Detailaufnahme von schwach feinkiesigem Mittel- bis Grobsand der Grimmelfinger Graupensande in der Sandgrube Erbach-Ringingen (RG 7625-15). Die schwarzen Kieselschieferkomponenten sind deutlich zu erkennen.

Detailaufnahme von schwach feinkiesigem Mittel- bis Grobsand der Grimmelfinger Graupensande in der Sandgrube Erbach-Ringingen (RG 7625-15). Die schwarzen Kieselschieferkomponenten sind deutlich zu erkennen.

-

Abbauwand in der Sandgrube (Sandhalde) Erbach-Ringingen (RG 7625-15). Zu sehen sind schräggeschichtete, feinkiesige und grau bis rotbraun gefärbte Mittel- bis Grobsande der Grimmelfinger Graupensande. Höhe der Messlatte 5 m.

Abbauwand in der Sandgrube (Sandhalde) Erbach-Ringingen. Zu sehen sind schräggeschichtete, feinkiesige und grau bis rotbraun gefärbte Mittel- bis Grobsande der Grimmelfinger Graupensande.

Abbauwand in der Sandgrube (Sandhalde) Erbach-Ringingen (RG 7625-15). Zu sehen sind schräggeschichtete, feinkiesige und grau bis rotbraun gefärbte Mittel- bis Grobsande der Grimmelfinger Graupensande. Höhe der Messlatte 5 m.

-

Nicht verwertbares Überlager in der Sandgrube (Sandhalde) Erbach-Ringingen (RG 7625-15). Im linken Bildteil sind unter der Lehmüberlagerung stark verlehmte und verwittterte Sande der Grimmelfinger Graupensande zu sehen.

Nicht verwertbares Überlager in der Sandgrube (Sandhalde) Erbach-Ringingen (RG 7625-15). Im linken Bildteil sind unter der Lehmüberlagerung stark verlehmte und verwittterte Sande der Grimmelfinger Graupensande zu sehen.

-

Übersicht des südwestlichen Teils der Sandgrube Erbach-Ringingen (RG 7625-10). Gewinnung der 5–20 m mächtigen Grimmelfinger Graupensande bei Ringingen, südwestlich von Ulm. Blick von Süden nach Norden.

Übersicht des südwestlichen Teils der Sandgrube Erbach-Ringingen (RG 7625-10). Gewinnung der 5–20 m mächtigen Grimmelfinger-Graupensande bei Ringingen, südwestlich von Ulm. Blick von Süden nach Norden.

-

Zwischen Fein- bis Mittelsanden und Mittel- bis Grobsanden der Goldshöfe-Sande befindet sich eine 50 cm mächtige Schicht aus Grobsand mit Ton- und Sandgeröllen. Sandgrube Lutstrut I (RG 7025-3).

Zwischen Fein- bis Mittelsanden und Mittel- bis Grobsanden der Goldshöfe-Sande befindet sich eine 50 cm mächtige Schicht aus Grobsand mit Ton- und Sandgeröllen. Sandgrube Lutstrut I (RG 7025-3).

-

Detail einer Abbauwand der Goldshöfe-Sande in der Sandgrube Aalen-Wasseralfingen (RG 7126-12).

Detail einer Abbauwand der Goldshöfe-Sande in der Sandgrube Aalen-Wasseralfingen

Detail einer Abbauwand der Goldshöfe-Sande in der Sandgrube Aalen-Wasseralfingen (RG 7126-12).

-

Detail der Goldshöfe-Sande in der Sandgrube Lutstrut I (RG 7025-3). Im oberen Teil des Bildes überlagert eine Grobsandlage mit Tongeröllen an der Basis eine mittelkörnige Sandlage mit einem sog. Eiskeil (Bildmitte) – ein Beleg dafür, dass die pleistozänen Sandablagerungen von Permafrost betroffen waren.

Detail der Goldshöfe-Sande in der Sandgrube Lutstrut I (RG 7025-3). Im oberen Teil des Bildes überlagert eine Grobsandlage mit Tongeröllen an der Basis eine mittelkörnige Sandlage mit einem sog. Eiskeil (Bildmitte) – ein Beleg dafür, dass die pleistozänen Sandablagerungen von Permafrost betroffen waren.

-

Detail der feinkiesigen, mittel- bis grobsandigen Grimmelfinger Graupensande. Sandgrube Erbach-Ringingen (RG 7625-10).

Detail der feinkiesigen, mittel- bis grobsandigen Grimmelfinger Graupensande. Sandgrube Erbach-Ringingen

Detail der feinkiesigen, mittel- bis grobsandigen Grimmelfinger Graupensande. Sandgrube Erbach-Ringingen (RG 7625-10).

-

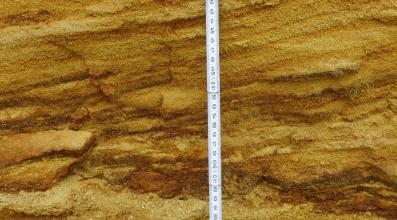

Mittel- bis Grobsand der Grimmelfingen-Formation in der Sandgrube Erbach-Ringingen. Unten kiesfrei, oben feinkiesig und schlecht sortiert.

Mittel- bis Grobsand der Grimmelfingen-Formation in der Sandgrube Erbach-Ringingen (RG 7625-15). Unten kiesfrei, oben feinkiesig und schlecht sortiert.

-

Durch Erosion angeschnittene Quarzsande der Grimmelfinger Graupensande in der Sandgrube Erbach-Ringingen (RG 7625-10).

Durch Erosion angeschnittene Quarzsande der Grimmelfinger Graupensande in der Sandgrube Erbach-Ringingen (RG 7625-10).

-

Abbauwand aus Sanden mit Schräg- und Horizontalschichtung in der Sandgrube Meßkirch-Rengetsweiler (RG 8021-1).

Abbauwand aus Sanden mit Schräg- und Horizontalschichtung in der Sandgrube Meßkirch-Rengetsweiler (RG 8021-1).

-

Schräggeschichtete Sande mit einzelnen Kalkausfällungen sowie Braun- und Schwarzfärbungen aus Eisen- und Manganverbindungen in der Sandgrube Meßkirch-Rengetsweiler (RG 8021-1).

Schräggeschichtete Sande mit einzelnen Kalkausfällungen sowie Braun- und Schwarzfärbungen aus Eisen- und Manganverbindungen in der Sandgrube Meßkirch-Rengetsweiler (RG 8021-1).

-

Abbauwand von etwa 9 m Wandhöhe in der Sandgrube Meßkirch-Rengetsweiler (RG 8021-1). Zu sehen ist ein Schrägschichtungskörper des Grobsandzugs Oberschwaben.

Abbauwand von etwa 9 m Wandhöhe. Zu sehen ist ein Schrägschichtungskörper des Grobsandzugs Oberschwaben.

Abbauwand von etwa 9 m Wandhöhe in der Sandgrube Meßkirch-Rengetsweiler (RG 8021-1). Zu sehen ist ein Schrägschichtungskörper des Grobsandzugs Oberschwaben.

-

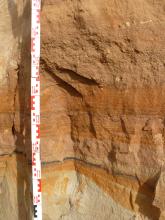

Karbonatisch verfestigte Sandsteinlagen und Kalkkonkretionen der Quarzsande des Grobsandzugs Oberschwaben in der Sandgrube Meßkirch-Rengetsweiler (RG 8021-1), Messlatte 3 m.

Karbonatisch verfestigte Sandsteinlagen und Kalkkonkretionen der Quarzsande des Grobsandzugs Oberschwaben in der Sandgrube Meßkirch-Rengetsweiler (RG 8021-1), Messlatte 3 m.

-

Aus den quartären Kieslagern des Oberrheingrabens durch Aufbereitung abgetrennte Fein- bis Grobsande; Beispiel einer Produkthalde an der Kiesgrube Rheinstetten-Forchheim bei Rastatt.

-

Quarzsande des jungtertiären Grobsandzugs (Obere Meeresmolasse) bei Meßkirch-Rengetsweiler.

Literatur

- (2012). Steine- und Erden-Rohstoffe in der Bundesrepublik Deutschland. – Geologisches Jahrbuch, Sonderhefte, SD 10, 356 S., Hannover (Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe und Staatliche Geologische Dienste). [212 Abb., 54 Tab., Anh.]

- (2006b). Rohstoffbericht Baden-Württemberg 2006 – Gewinnung, Verbrauch und Sicherung von mineralischen Rohstoffen. – LGRB-Informationen, 18, S. 1–202, 1 Kt.

- (2013b). Rohstoffbericht Baden-Württemberg 2012/2013: Bedarf, Gewinnung und Sicherung von mineralischen Rohstoffen – Dritter Landesrohstoffbericht. – LGRB-Informationen, 27, S. 1–204.