Verbreitungsgebiet: Nordschwarzwald

Erdgeschichtliche Einstufung: Bühlertal-Granit (GBU), Oberkarbon

(Hinweis: Die Rohstoffkartierung liegt noch nicht landesweit vor. Der Bearbeitungsstand der Kartierung lässt sich in der Karte über das Symbol „Themenebenen“ links oben einblenden.)

Lagerstättenkörper

Im nordwestlichen Teil des Schwarzwalds besteht das aufgeschlossene Grundgebirge aus Bühlertal-Granit. Der Zweiglimmergranit bildet einen durch eine magmatische Schmelze entstandenen, massigen, unregelmäßig geformten, tiefreichenden Rohstoffkörper. Nutzbare Partien weisen in Bezug auf ihre Zusammensetzung und vorherrschenden Materialeigenschaften einen einheitlichen Aufbau auf. Zonen mit intensiver Kluft- bzw. Störungstektonik, Vergrusung oder Partien mit riesenkörnigen Mineralen können aufgrund ihrer qualitätsmindernden Gesteinseigenschaften nicht als Lagerstättenkörper ausgewiesen werden.

Gestein

Der Bühlertal-Granit, der auch unter den Handelsnamen Gertelbach- und Rotenberg-Granit bekannt ist, tritt am westlichen Rand des Nordschwarzwalds auf. Der grob- bis mittelkörnige, porphyrische Zweiglimmergranit besteht aus rotem bis fleischrotem Kalifeldspat, farblosem, transparentem Quarz, weißem Plagioklas sowie schwarzem Biotit und silberweißem Muskovit. Die Kristalle erreichen Größen von 0,5–5 cm, wobei der Kalifeldspat die größten Kristalle ausbildet, was zum porphyrischen Aussehen des Granits führt. Je nach Färbung der Kalifeldspäte entstehen die rosa bis roten, rotbraunen und grauen Farbtöne des Granits. Charakteristisch für den Bühlertal-Granit ist seine deutliche Klüftung mit glatten Trennflächen. Die Hauptklüfte des Bühlertal-Granits streichen N–S, NW–SO und OSO–WNW und fallen zwischen 50–80° ein. Aufgrund der Kluftabstände bis 4 m lassen sich große Rohblöcke für Naturwerksteine gewinnen. Das Gestein ist hart, beständig gegen Witterungseinflüsse und polierfähig.

Petrographie

Eine LGRB-Analyse der Varietät Rotenberg des Bühlertal-Granits aus dem Steinbruch Bühl ergab:

| Chemie | Anteil [%] |

| SiO2 | 73,3 |

| TiO2 | 0,3 |

| Al2O3 | 14,1 |

| Fe2O3 | 1,6 |

| MnO | 0,02 |

| MgO | 0,5 |

| CaO | 0,7 |

| Na2O | 3,1 |

| K2O | 5,1 |

| P2O5 | 0,3 |

| Glühverlust | 1,0 |

Der Mineralbestand des Bühlertal-Granits setzt sich zusammen aus:

| Petrographie | Anteil [Vol.-%] |

| Kalifeldspat | 34–38 |

| Quarz | 29–31 |

| Plagioklas | 23–24 |

| Biotit | 4–5 |

| Muskovit | 5–6 |

| Akzessorien | < 1 |

Mächtigkeiten

Geologische Mächtigkeit: Der Bühlertal-Granit erreicht über dem Talgrund Mächtigkeiten von 50–300 m.

Genutzte Mächtigkeit: Die genutzte Mächtigkeit erreicht in den Steinbrüchen Bühl am Rotenberg und Gertelbach 50–60 m. Es wurde aber auch eine Vielzahl kleiner Steinbrüche betrieben, welche nur eine genutzte Mächtigkeit von 10–20 m aufweisen.

Gewinnung und Verwendung

Gewinnung: Die Gewinnung des Bühlertal-Granits erfolgt in Steinbrüchen auf mehreren Sohlen durch Spaltbohrlochsprengungen mittels Schwarzpulver. Die so gelockerten Blöcke werden durch einen Bagger aus dem Verband gelöst und durch Pressluftbohrer und händisches Spaltkeilen auf eine transportable Größe reduziert. Eine mögliche Weiterverarbeitung des Granits zu kleinformatigen Produkten wird mit einer hydraulischen Spaltmaschine im wenige Kilometer entfernten Werk durchgeführt. Für die Naturwerksteinproduktion können zurzeit nur 15 % des gebrochenen Materials verwendet werden (Stand: 2013).

Verwendung: Neben der Verwendung als Naturstein für den Verkehrswegebau in Form von unterschiedlichen Körnungen und als Wasserbausteine wird der Bühlertal-Granit auch als Naturwerkstein genutzt. Es können Mauer-, Pflaster- und Bordsteine sowie Boden-, Stufen- und Fassadenplatten aus Bühlertal-Granit hergestellt werden.

-

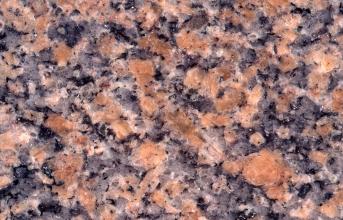

Bühlertal-Granit in der Varietät Gertelbach als polierte Platte aus dem Steinbruch Bühl-Altschweier (RG 7315-318), Bildbreite = 12 cm.

Bühlertal-Granit in der Varietät Gertelbach als polierte Platte aus dem Steinbruch Bühl-Altschweier (RG 7315-318), Bildbreite = 12 cm.

-

Der Steinbruch Rotenberg (RG 7315-1) östlich von Bühlertal: Deutlich sichtbar ist das weitständige Kluftsystem, mit schräg einfallenden Kluftflächen – eine Voraussetzung für ausreichende Rohblockgrößen zur Naturwerksteingewinnung.

Der Steinbruch Rotenberg (RG 7315-1) östlich von Bühlertal: Deutlich sichtbar ist das weitständige Kluftsystem, mit schräg einfallenden Kluftflächen – eine Voraussetzung für ausreichende Rohblockgrößen zur Naturwerksteingewinnung.

-

Der auch unter den Handelsnamen „Gertelbach-Granit rot“ und „Gertelbach-Granit grau“, „Wiedenfelsen“, „Rotenberg-Granit“ (in rosa, rotbraun und hellgrau Tönen) bekannte Bühlertal-Granit (GBU) tritt im Bereich des Bühlertals am westlichen Rand des Nordschwarzwalds auf, hier im Steinbruch Rotenberg (RG 7315-1).

Der auch unter den Handelsnamen „Gertelbach-Granit rot“ und „Gertelbach-Granit grau“, „Wiedenfelsen“, „Rotenberg-Granit“ (in rosa, rotbraun und hellgrau Tönen) bekannte Bühlertal-Granit (GBU) tritt im Bereich des Bühlertals am westlichen Rand des Nordschwarzwalds auf, hier im Steinbruch Rotenberg (RG 7315-1).

-

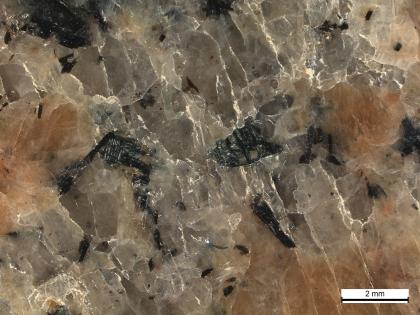

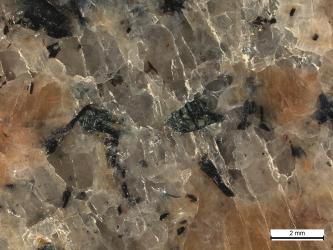

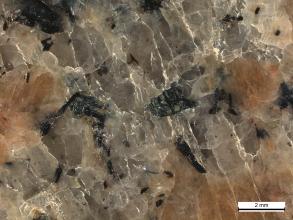

Rote bis fleischrote Kalifeldspäte (Orthoklase) sind die Hauptkomponenten des Granits (35–40 Vol.‑%). Farbloser, transparenter Quarz ist das zweithäufigste Mineral (ca. 30 Vol.‑%). Der unscheinbar weißlich graue, 0,5–1,0 cm große Plagioklas (vornehmlich Oligoklas) erreicht 20–25 Vol.‑% Gesteinsanteil.

Rote bis fleischrote Kalifeldspäte (Orthoklase) sind die Hauptkomponenten des Granits (35–40 Vol.‑%). Farbloser, transparenter Quarz ist das zweithäufigste Mineral (ca. 30 Vol.‑%). Der unscheinbar weißlich graue, 0,5–1,0 cm große Plagioklas (vornehmlich Oligoklas) erreicht 20–25 Vol.‑% Gesteinsanteil.

Literatur

- (1977). A Petrogenetic Model for the Origin and Evolution of the Hercynian Granite Series of the Schwarzwald. – Neues Jahrbuch für Mineralogie, Abhandlungen, 128/3, S. 219–253.

- (1980). Petrographisch-geochemische Untersuchungen granitischer Gesteine im Nordschwarzwald. – Arbeiten aus dem Institut für Geologie und Paläontologie der Universität Stuttgart, N. F. 75, S. 1–61.