Verbreitungsgebiet: Nordschwarzwald

Erdgeschichtliche Einstufung: Seebach-Granit (GSE), Oberkarbon

(Hinweis: Die Rohstoffkartierung liegt noch nicht landesweit vor. Der Bearbeitungsstand der Kartierung lässt sich in der Karte über das Symbol „Themenebenen“ links oben einblenden.)

Lagerstättenkörper

Der Seebach-Granit zählt zu den Zweiglimmergraniten des Nordschwarzwälder Granitmassives, welches auf die Abkühlung magmatischer Schmelzen zurückzuführen ist. Nutzbare Lagerstättenkörper im Granit bilden unregelmäßig geformte, massige, tiefreichende Bereiche, welche durch Zonen intensiver Kluft- und Störungstektonik, Vergrusung oder mangelnder Gesteinsqualität begrenzt werden. Die verwertbaren Rohstoffkörper besitzen dagegen gleichbleibende Zusammensetzungen und Materialeigenschaften.

Gestein

Der Seebach-Granit, der auch als „Achertal-Feinkorn“ bezeichnet wird, ist ein hell- bis mittelgrauer, lokal z. T. rötlich grauer Zweiglimmergranit. Er besteht aus weißem bis leicht rötlichem Kalifeldspat, weißlich grauem Plagioklas, zumeist klarem Quarz, schwarzem Biotit und silbrigweiß glänzenden Muskovit. Abgesehen vom xenomorphen Quarz sind die Kristalle hypidiomorph ausgebildet. Der Granit besitzt eine gleichmäßige kleine bis mittlere Körnung (1–4 mm) mit nur schwacher Mineralregelung. Selten sind porphyrische Partien mit 1–2 cm großen Kalifeldspatkristallen. Es handelt sich um ein festes und hartes Gestein mit sehr guter Kornbindung und einem ausgeprägten Kluftmuster, dessen Abstände zwischen 0,2–2 m wechseln. Die Hauptklüfte des Seebach-Granits streichen N–S und O–W und fallen mit ca. 70° bis 80° ein. Ein untergeordnetes Kluftsystem fällt mit ungefähr 30° nach WSW ein. Auf den Trennflächen können Chlorit und Hämatit sowie Liesegang’sche Ringe aus Eisenhydroxid auftreten. Der Granit ist stellenweise mit NO–SW bis O–W streichenden, körnigen bis porphyrischen Granitporphyrgängen durchsetzt. Die roten bis grauvioletten Gänge erreichen 0,2 bis 6 m Mächtigkeit. Sie bestehen aus Kalifeldspat, Quarz und Biotit, die in der Grundmasse und als Einsprenglinge auftreten.

Petrographie

LGRB-Analyse (2008) einer Mischprobe aus dem Steinbruch Hohfelsen:

| Chemie | Anteil [%] |

| SiO2 | 73,0 |

| TiO2 | 0,2 |

| Al2O3 | 14,6 |

| Fe2O3 | 1,49 |

| MnO | 0,04 |

| MgO | 0,38 |

| CaO | 0,45 |

| Na2O | 2,9 |

| K2O | 5,4 |

| P2O5 | 0,3 |

| Glühverlust | 1,06 |

Der Mineralbestand des Seebach-Granits:

| Petrographie | Anteil [Vol.-%] |

| Quarz | 33 |

| Kalifeldspat | 30 |

| Plagioklas | 24 |

| Biotit | 5 |

| Muskovit | 6 |

| Akzessorien | < 2 |

Mächtigkeiten

Geologische Mächtigkeit: Der Seebach-Granit erreicht über dem Talgrund Mächtigkeiten von 300–400 m.

Genutzte Mächtigkeit: Die genutzte Mächtigkeit in den zwei in Betrieb befindlichen Steinbrüchen (Stand 2013) reicht von 80–114 m. In den Karten der mineralischen Rohstoffe wird die nutzbare Mächtigkeit des Seebach-Granits mit 50–200 m angegeben.

Gewinnung und Verwendung

Gewinnung: Seebach-Granit wurde früher vor allem nördlich des Ortes Seebach in kleinen Abbauen gewonnen. Heute sind zwei Steinbrüche im Seebach-Granit in Betrieb. Die Gewinnung der Gesteine erfolgt in der Regel durch Großbohrlochsprengungen. In Bereichen, welche für die Nutzung als Naturwerksteine interessant sind, wird auch mit Schwarzpulver gesprengt. Die Weiterverarbeitung mittels Sortieren, Brechen und Sieben bzw. händischem und hydraulischem Spalten für Naturwerksteine findet vor Ort statt.

Verwendung: Der Seebach-Granit wird vorwiegend zu Körnungen für den Verkehrswegebauverarbeitet. Trotz seines hohen Potenzials als Naturwerkstein für den Landschafts- bzw. Gartenbau und als Pflasterstein wird er nur noch selten für diesen Zweck gewonnen. Gelegentlich werden noch Säulen, Denk- und Grabmäler sowie Stelen aus dem Seebach-Granit hergestellt.

-

Der Steinbruch Seebach (RG 7415-1) mit einer ausgeprägten Klüftung. Der Seebach-Granit weist hier ein N–S und W–O orientiertes, weitständiges Kluftsystem auf.

Der Steinbruch Seebach (RG 7415-1) mit einer ausgeprägten Klüftung. Der Seebach-Granit weist hier ein N–S und W–O orientiertes, weitständiges Kluftsystem auf.

-

Der Seebach-Granit, hier im Steinbruch Seebach (RG 7415-1), auch als „Achertal-Feinkorn“ oder in der älteren Literatur als „Allerheiligen-Granit“ bezeichnet, ist ein hell- bis mittelgrauer Zweiglimmergranit. Er gehört zum Nordschwarzwälder Granitmassiv und wird im Westen und Norden vom Oberkirch-, Bühlertal- und Forbach-Granit umgeben.

Der Seebach-Granit, hier im Steinbruch Seebach (RG 7415-1), auch als „Achertal-Feinkorn“ oder in der älteren Literatur als „Allerheiligen-Granit“ bezeichnet, ist ein hell- bis mittelgrauer Zweiglimmergranit. Er gehört zum Nordschwarzwälder Granitmassiv und wird im Westen und Norden vom Oberkirch-, Bühlertal- und Forbach-Granit umgeben.

-

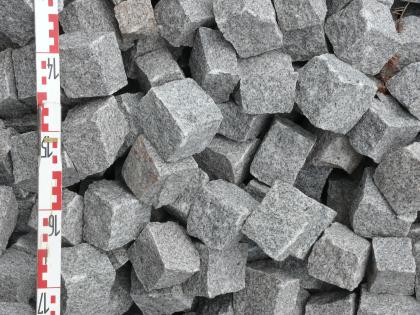

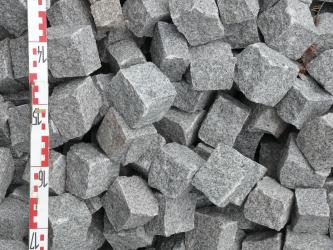

Granit aus dem Steinbruch Seebach (RG 7415-1). Es handelt sich um einen grauen, lokal leicht rötlich grauen, klein bis mittelkörnigen Granit mit nur schwacher Mineralregelung. Diese Mineralregelung ist aber ausreichend, um rechtwinklige Werkstücke (Pflastersteine, Platten usw.) durch einfaches Spalten zu erzeugen. Der Zweiglimmergranit besteht aus weißem bis leicht rötlichem Kalifeldspat, weißlich grauem Plagioklas, meist klarem Quarz, schwarzem Biotit und silbrigweiß glänzendem Muskovit.

Granit aus dem Steinbruch Seebach (RG 7415-1). Es handelt sich um einen grauen, lokal leicht rötlich grauen, klein bis mittelkörnigen Granit mit nur schwacher Mineralregelung. Diese Mineralregelung ist aber ausreichend, um rechtwinklige Werkstücke (Pflastersteine, Platten usw.) durch einfaches Spalten zu erzeugen. Der Zweiglimmergranit besteht aus weißem bis leicht rötlichem Kalifeldspat, weißlich grauem Plagioklas, meist klarem Quarz, schwarzem Biotit und silbrigweiß glänzendem Muskovit.

-

Pflastersteine aus Seebach-Granit aus dem Steinbruch Seebach (RG 7415-1). Die Hauptproduktion liegt heute im Bereich von güteüberwachten Schottern, (Edel)Splitten und Wasserbausteinen. Nur ein geringer Anteil wird noch als Naturwerkstein für den Landschafts- und Gartenbau sowie zur Herstellung von Pflastersteinen gehandelt, jedoch weist der Seebach-Granit aufgrund seiner Klein- und Gleichkörnigkeit, sehr guten Kornbindung, der Mineralregelung und des ausgeprägten orthogonalen Kluftmusters ein hohes Potenzial hierfür auf.

Pflastersteine aus Seebach-Granit aus dem Steinbruch Seebach (RG 7415-1). Die Hauptproduktion liegt heute im Bereich von güteüberwachten Schottern, (Edel)Splitten und Wasserbausteinen. Nur ein geringer Anteil wird noch als Naturwerkstein für den Landschafts- und Gartenbau sowie zur Herstellung von Pflastersteinen gehandelt, jedoch weist der Seebach-Granit aufgrund seiner Klein- und Gleichkörnigkeit, sehr guten Kornbindung, der Mineralregelung und des ausgeprägten orthogonalen Kluftmusters ein hohes Potenzial hierfür auf.

-

Im Steinbruch Seebach (RG 7415-1) ist die steilstehende, Oberrheingraben-parallele Klüftung des Seebach-Granits zu sehen.

Im Steinbruch Seebach (RG 7415-1) ist die steilstehende, Oberrheingraben-parallele Klüftung des Seebach-Granits zu sehen.

Literatur

- (1977). A Petrogenetic Model for the Origin and Evolution of the Hercynian Granite Series of the Schwarzwald. – Neues Jahrbuch für Mineralogie, Abhandlungen, 128/3, S. 219–253.

- (2011a). Blatt L 7312/L 7314 Rheinau/Baden-Baden und Westteil des Blattes L 7316 Bad Wildbad, mit Erläuterungen. – Karte der mineralischen Rohstoffe von Baden-Württemberg 1 : 50 000, 243 S., 36 Abb., 9 Tab., 3 Kt., Freiburg i. Br. (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau). [Bearbeiter: Anders, B. & Kimmig, B., m. Beitr. v. Werner, E. & Kilger, B.-M.]

- (2011b). Blatt L 7512/L 7514 Offenburg/Oberkirch und Blatt L 7712 Lahr im Schwarzwald, mit Erläuterungen. – Karte der mineralischen Rohstoffe von Baden-Württemberg 1 : 50 000, 362 S., 55 Abb., 15 Tab., 3 Kt., 1 CD-ROM, Freiburg i. Br. (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau). [Bearbeiter: Poser, C. & Kleinschnitz, M., m. Beitr. v. Bauer, M. & Werner, W.]