Übersicht, Geologie

Die Phonolithe des Kaiserstuhls gehören zu den ältesten Intrusionen des miozänzeitlichen, im Zeitraum 19–16 Mio. Jahren entstandenen Vulkanmassivs. Stöcke und Gänge sind im westlichen Kaiserstuhl in Tephritdecken eingedrungen. Der Gesteinsabbau im östlichen Kaiserstuhl geht im Phonolithstock des Bötzinger Fohbergs (RG 7912‑1) um, der in Ton- und Mergelsteinschichten der oligozänen Pechelbronner Schichten intrudiert ist. Weiter nördlich, im Gewann Endhalen, befindet sich ein weiteres Phonolithvorkommen, bei dem es sich wahrscheinlich um den Rest einer Ergussdecke auf Pechelbronner Schichten handelt.

Gestein: Der am Fohberg bis in eine Tiefe von 60 m aufgeschlossene Phonolith ist ein dichtes, dunkelgraues bis braungraues Gestein mit fein- bis mittelkörniger porphyrischer Struktur. Es besteht in der Grundmasse vor allem aus Alkalifeldspat, Foiden (Sodalith, Hauyn, Nephelin) und Wollastonit; kleine Kristalle von Orthoklas bilden sperrige Leisten, Wollastonit und Augit liegen in der Grundmasse vor. Ausgehend von feinen Abkühlungsrissen kam es besonders im östlichen Kaiserstuhl zur intensiven Zeolithisierung der Vulkanite. Der Zeolithanteil (vor allem Natrolith) liegt im Mittel um 40 %. Daneben kam es auch zur Bildung von Kalzit, Epidot und Analcim. Das unregelmäßig brechende Gestein liefert Handquader und Blöcke bis mehrere Kubikmeter Größe.

Gewinnung und Verwendung

Die großen Phonolithbrüche im westlichen Kaiserstuhl, deren Material vor allem für den Bau der Rheinkanäle und als Eisenbahnschotter verwendet wurde, sind seit 1964 stillgelegt; der größte war der Stbr. Niederrotweil der Hartsteinwerke Oberrotweil GmbH (Fa. Wilhelm). Der Gesteinsabbau im Steinbruch bei Bötzingen (RG 7912‑1) im östlichen Kaiserstuhl geht seit der Wende vom 19. zum 20. Jh. im o. g. 400 x 600 m großen Phonolithstock bei Bötzingen um. Noch bis in die Mitte des 20. Jh. wurden polygonale Phonolithblöcke auch für den Bau von Gebäudesockeln und Denkmalen in Bötzingen verwendet. Seit 1964 wird der Steinbruch von der Fa. H. G. Hauri Mineralstoffwerke betrieben. Zuerst wurde Phonolith nur für Gesteinskörnungen verwendet, heute dient das zeolithreiche Phonolithmehl zur Erzeugung zahlreicher hochwertiger Produkte für den Bau, für Land- und Forstwirtschaft, die Glasindustrie und die Umwelttechnik (vgl. Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, 2006b). Blöcke für den Hangverbau oder den Bau von Weinbergsmauern werden gelegentlich nachgefragt.

Potenzial

Die Gewinnung von Phonolithblöcken ist auf den Steinbruch am Bötzinger Fohberg beschränkt; ein geringes Potenzial würde das Phonolithvorkommen im benachbarten Gewann Endhalen bieten. Beim Abbau dieser zeolithreichen Phonolithe können Blöcke für den Mauerbau anfallen.

Kurzfassung

Der Kaiserstühler Phonolith ist ein dichtes, dunkelgraues bis braungraues, alkalibasaltisches Gestein, das heute aufgrund seines hohen Zeolithanteils für eine große Zahl von Spezialprodukten für den Bau und die Landwirtschaft gewonnen wird. Dieses Gestein wurde früher lokal auch zum Bau von Mauern und Sockeln verwendet. Die großen Phonolithbrüche im westlichen Kaiserstuhl sind seit 1964 stillgelegt. Der Abbau im Steinbruch bei Bötzingen, im östlichen Kaiserstuhl gelegen, geht seit Ende des 19. Jahrhunderts um. Material für Renovierungszwecke und den Bau von Weinbergsmauern kann aus dem Bötzinger Phonolithbruch bezogen werden.

-

Grundschule in Bötzingen, Hauptstraße, Polygonalmauerwerk am Sockel aus Phonolith vom Fohberg.

Grundschule in Bötzingen, Hauptstraße, Polygonalmauerwerk am Sockel aus Phonolith vom Fohberg.

-

Phonolith aus Bötzingen

- subvulkanisches Gestein, frisch und angewittert hellgrau, graugrün oder braungrau

- Grundmasse aus Alkalifeldspat, Ägirinaugit, Melanit und Wollastonit

- entweder dicht mit kleinen (0,5-2 mm großen) Einsprenglingen (Alkalifeldspäte, Melanit, Ägirinaugit, Hauyn) oder klein- bis mittelkörnig

- Vorkommen wichtiger Kluftminerale: Melanit, Apophyllit, Natrolith, Calcit, Aragonit, Hyalith und Milchopal

- petrographisch bedeutsam sind Einschlüsse (Xenolithe) aus vulkanischem Nebengestein sowie Grundgebirge (Gneise, Granite)

- Vorkommen: stockförmig bei Bötzingen (Steinbruch Hauri), Kirchberg (Gemeinde-Steinbruch), Endhalde, Käferholz

-

Gewinnung und Steinverladung des zeolithreichen Phonoliths im Steinbruch bei Bötzingen im Kaiserstuhl (RG 7912-1).

Gewinnung und Steinverladung des zeolithreichen Phonoliths im Steinbruch bei Bötzingen im Kaiserstuhl (RG 7912-1).

-

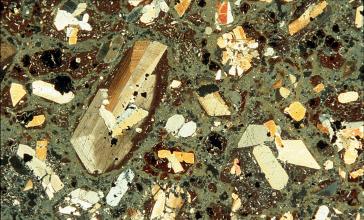

Dünnschliffbild des Phonoliths vom Fohberg (RG 7912-1): Große Kristalle von Pyroxenen (P) in einer dunklen, feinkörnigen bis dichten Grundmasse, in der sich auch feine Schüppchen und Nadeln von Zeolithen verbergen. Die besonderen Eigenschaften des Bötzinger Phonoliths, insbesondere die der Puzzolanität (Trassrohstoff), gehen auf den hohen Anteil an Zeolithen zurück (Bildbreite 3 mm, Gesteinsdünnschliff im polarisierten Licht).

Dünnschliffbild des Phonoliths vom Fohberg (lange Bildseite entspricht ca. 3 mm): Große Kristalle von Pyroxenen (P) in einer dunklen, feinkörnigen bis dichten Grundmasse, in der sich auch feine Schüppchen und Nadeln von Zeolithen verbergen. Die besonderen Eigenschaften des Bötzinger Phonoliths, insbesondere die der Puzzolanität (Trassrohstoff), gehen auf den hohen Anteil an Zeolithen zurück (Bildbreite 3 mm, Gesteinsdünnschliff im polarisierten Licht).

Dünnschliffbild des Phonoliths vom Fohberg (RG 7912-1): Große Kristalle von Pyroxenen (P) in einer dunklen, feinkörnigen bis dichten Grundmasse, in der sich auch feine Schüppchen und Nadeln von Zeolithen verbergen. Die besonderen Eigenschaften des Bötzinger Phonoliths, insbesondere die der Puzzolanität (Trassrohstoff), gehen auf den hohen Anteil an Zeolithen zurück (Bildbreite 3 mm, Gesteinsdünnschliff im polarisierten Licht).

-

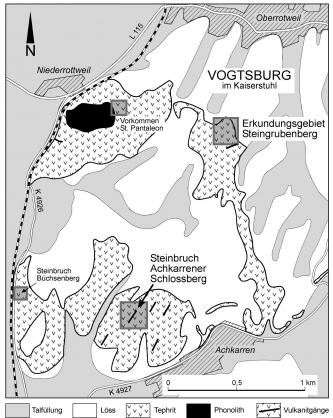

Geologische Karte des Gebiets zwischen Oberrotweil und Achkarren im westlichen Kaiserstuhl; herausgehoben sind die Erkundungsgebiete im Tephrit. In den weiß dargestellten Gebieten überlagern mächtige Lösssedimente die Vulkanite (Stand 2013).

Geologische Karte des Gebiets zwischen Oberrotweil und Achkarren im westlichen Kaiserstuhl; herausgehoben sind die Erkundungsgebiete im Tephrit. In den weiß dargestellten Gebieten überlagern mächtige Lösssedimente die Vulkanite (Stand 2013).

-

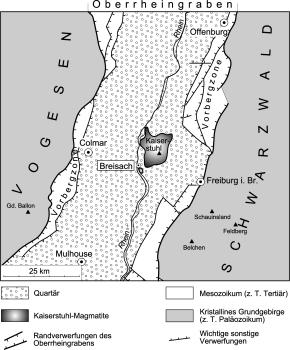

Das Vulkanmassiv des Kaiserstuhls im Oberrheingraben bei Breisach; vereinfachte geologische Übersichtskarte für das Gebiet zwischen Offenburg und Mulhouse (nach Villinger in: Wimmenauer, 2003).

Das Vulkanmassiv des Kaiserstuhls im Oberrheingraben bei Breisach; vereinfachte geologische Übersichtskarte für das Gebiet zwischen Offenburg und Mulhouse (nach Villinger in: Wimmenauer, 2003).

-

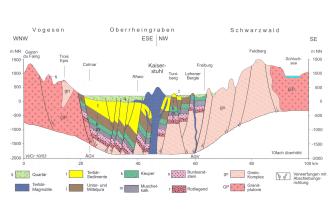

Querschnitt durch den Oberrheingraben auf Höhe des Kaiserstuhls

ÄGV = Äußere Grabenrandverwerfung

Weiterführende Links zum Thema

Literatur

- (2006b). Rohstoffbericht Baden-Württemberg 2006 – Gewinnung, Verbrauch und Sicherung von mineralischen Rohstoffen. – LGRB-Informationen, 18, S. 1–202, 1 Kt.

- (2003). Erläuterungen zum Blatt Kaiserstuhl. – 5. völlig neu bearbeitete Aufl., Erl. Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000, IX + 280 S., 8 Taf., 4 Beil., Freiburg i. Br. (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg). [26 Abb., 14 Tab.]