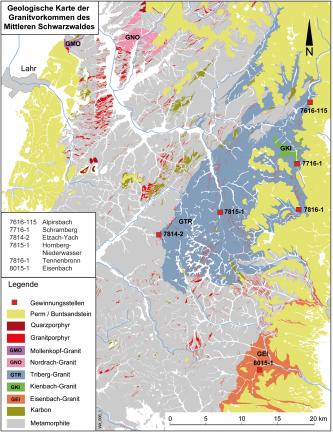

Auf einer Fläche von über 258 km2 erstreckt sich der Triberg-Granit im östlichen Teil des Mittleren Schwarzwalds. Er intrudierte an der Wende Unterkarbon/Oberkarbon in die metamorphen Gesteine des Zentralschwarzwälder Gneiskomplexes. Im Osten wird der Granitkörper von Gesteinen des oberen Zechsteins und Buntsandsteins überlagert. Der Triberg-Granit ist in den Steinbrüchen bei Schramberg, Elzach-Yach, Hornberg-Niederwasser und Tennenbronn (RG 7716‑1, 7814‑2, 7815‑1 und 7816‑1) in einer Mächtigkeit von 30–120 m aufgeschlossen. Die Überlagerungsmächtigkeiten liegen zwischen 0,2 und 18,0 m, wobei der Abraum aus vergrustem Granit und Sandsteinen des Zechsteins und Buntsandsteins besteht.

Gesteinsbeschreibung

Es handelt sich um einen weißlich grauen bis rötlichen Biotitgranit, der in Stöcken, Schlieren und Gängen muskovitreiche Partien aufweist. Das mittel- bis grobkörnige Gestein besitzt ein gleichkörniges Gefüge. Im nördlichen Teil des Triberg-Granits erzeugen 2–3 cm große Kalifeldspateinsprenglinge ein porphyrisches Gefüge. Die Hauptkomponenten des Gesteins sind weißer bis rötlicher Kalifeldspat, weißlich grauer Plagioklas, transparenter Quarz, schwarzer Biotit sowie heller Muskovit. Diese Minerale weisen häufig 2–5 mm große Kristalle mit hypidiomorpher Ausbildung auf. Einzige Ausnahme ist Quarz, der eine xenomorphe Form zeigt. Die Zusammensetzung des Granits ist deutlichen Schwankungen unterworfen. Dies äußert sich insbesondere in muskovitführenden Bereichen durch die Abnahme der Feldspat- und Biotitgehalte sowie die Zunahme von Quarz, wie die Daten und die geochemische Analyse von Schleicher & Fritsche (1978, s. Tabelle Modalzusammensetzung und Tabelle chem. Zusammensetzung) zeigen.

Tabelle: Chemische Zusammensetzung des Triberg-Granits aus Schleicher & Fritsche (1978) (Hauptgemengteile in M.‑%, Nebengemengteile in ppm)

|

Chemische Zusammensetzung |

SiO2 |

TiO2 |

Al2O3 |

Fe2O3 |

MnO |

MgO |

CaO |

Na2O |

K2O |

P2O5 |

Ba |

Rb |

Sr |

|

Biotitgranit, muskovitfrei |

71,28 |

0,35 |

14,53 |

2,37 |

0,06 |

0,87 |

0,69 |

2,97 |

5,69 |

0,18 |

654 |

261 |

96 |

|

Biotitgranit, muskovitführend |

74,12 |

0,19 |

13,74 |

1,60 |

0,04 |

0,16 |

0,29 |

2,83 |

5,90 |

0,15 |

136 |

318 |

27 |

|

Zweiglimmergranite |

76,43 |

0,04 |

12,96 |

0,97 |

0,05 |

0,10 |

0,25 |

3,04 |

4,99 |

0,17 |

38 |

379 |

15 |

Der primäre Biotitgranit enthält aufgrund später Magmendifferentiation zahlreiche Einschaltungen von Zweiglimmergraniten und Granitporphyrgängen, weshalb er in den 1970er Jahren zum Ziel der Uranprospektionsfirmen wurde (Werner, 2006a). Außerdem hat dieses Granitmassiv zahlreiche bruchtektonische Vorgänge erlebt (Brekzien- und Ruschelzonen), die von hydrothermaler Aktivität begleitet waren. Dies führte zur lokalen Anreicherung von Uran, Wismut, Nickel, Kobalt und anderen Erzen. Aufgrund dieser Alterationsvorgänge sind große Bereiche dieses Granitmassivs nicht für eine Natursteinnutzung geeignet; diese sind durch Kartierung zu ermitteln.

Bei den zahlreichen Granitporphyrgängen handelt es sich um Differenziate des granitischen Magmas, aus dem der Triberg-Granit entstand (Schleicher, 1978). Im Steinbruch Hornberg-Niederwasser (RG 7815‑1) ist ein ca. 15 m mächtiger, NNW–SSO-streichender Granitporphyrgang aufgeschlossen. Der Gang fällt mit 45–55° nach Nordosten ein. Das dunkelrote bis rotgraue Gestein weist eine dichte Grundmasse auf, in der Einsprenglinge aus Quarz, Feldspat (Orthoklas und Oligoklas) und Biotit auftreten. Sie erreichen eine Größe bis maximal 2 mm und sind regellos in der Grundmasse verteilt. Typisch für die Granitporphyrgänge ist die rundliche korrodierte Form der Quarzkristalle. Die feinkristalline bis mikrogranitische Grundmasse setzt sich aus Quarz, Kalifeldspat, Plagioklas und Muskovit zusammen. Als Nebengemengteile wurden von Schleicher (1978) Zirkon, Apatit und Hämatit festgestellt. Hämatit tritt zudem häufig auf Kluftflächen auf und bildet bis zu 1 cm breite Imprägnationssäume im Gestein. Hierdurch erhält vor allem der graue Granitporphyr ein gestreiftes bzw. fleckiges Aussehen.

Technische Eigenschaften

Im Allgemeinen ist das Kluftsystem des Triberg-Granits als engständig zu bezeichnen. Es treten zwischen 5–10 Klüfte/m auf wie beispielsweise im Steinbruch Elzach-Yach (RG 7814‑2) gezeigt ist. In wenigen weitständig geklüfteten Bereichen, die im Steinbruch Hornberg-Niederwasser (RG 7815‑1) beobachtet wurden, liegt der Kluftabstand bei 0–2 Klüften/m. Hinzu kommen Querklüfte, die einen Abstand von 0,25–0,5 m aufweisen. Aufgrund dieser Kluftabstände sind die gewinnbaren Rohblöcke relativ klein. Wie die Kluftabstände weisen auch die Streichrichtungen deutliche Variabilitäten auf. Folgende Richtungen steil stehender Klüfte sind häufig: NW–SO, NO–SW, NNW-SSO und N–S. Insgesamt wurde ein Einfallen zwischen 60–80° beobachtet, zudem weist mindestens eine Kluftrichtung ein Einfallen von 40–50° auf. Darüber hinaus zeigen die meisten Trennflächen Beläge aus Hämatit bzw. Chlorit. Insgesamt ist das Gestein mit einer Vielzahl von Klüften und Rissen mit Alterationen durchzogen.

Der im Steinbruch Hornberg-Niederwasser (RG 7815‑1) aufgeschlossene Granitporphyr ist vom selben Kluftsystem durchtrennt wie der Granit. Die Kluftabstände im Granitporphyr schwanken zwischen 8–10 Klüfte/m und 2–3 Klüfte/m in eng- bzw. weitständig geklüfteten Bereichen. Nach Lukas (1990b) (L) und Betreiberangaben (Betriebserhebungen des LGRB von 1987) können folgende gesteinsphysikalische Daten für den Triberg-Granit angegeben werden:

|

gesteinsphysikalische Daten |

Triberg-Granit |

|

2,59–2,62 g/cm3 (LGRB), 2,65 g/cm3 (L) |

|

|

2,67 g/cm3 |

|

|

Effektive Porosität |

1,04 Vol.‑% |

|

Wasseraufnahme unter Atmosphärendruck |

0,17 M.‑% |

|

Wasseraufnahme unter Vakuum |

0,39 M.‑% |

|

Sättigungsgrad/s‑Wert |

0,42 |

|

Der Granit ist beständig gegen Frost. |

Verwendung

Der Triberg-Granit kann für Bodenplatten, Treppen, Fensterbänke, Dekorationssteine, Grab- und Denkmalsteine verwendet werden. Bevor Steinbrüche im Triberg-Granit angelegt wurden, nutzte man die bei der Wollsackverwitterung entstehenden rundlichen Blöcke aus dem Hangschutt zur Herstellung von Bau- und Ornamentsteinen (Sauer, 1899; Schnarrenberger, 1909a). Als Verwendungsbeispiele können die Sparkasse und das Schulhaus in Elzach (Treppen- und Bodenplatten), die Kirche in Todtnauberg, die Bauwerke der Kinzigbahn, sowie die Jubiläumssäule in Stuttgart und die Feldherrnhalle in Nürnberg genannt werden (Bräuhäuser & Sauer, 1913; Lukas, 1990b). Das Material für die Jubiläumssäule in Stuttgart stammt aus dem südlich von Alpirsbach gelegenen Steinbruch Schenkenzell, der auch „Teufelsküche“ genannt wird (RG 7616‑115; Bräuhäuser & Sauer, 1913). Die Galerie (s. u.) zeigt verschiedene Verwendungsmöglichkeiten für den Triberg-Granit, wie z. B. eine Brücke in Hornberg über die Gutach am südlichen Ortsausgang sowie einen Brunnen und als Material für Stützmauern.

-

1864 fertiggestellte Jubiläumssäule auf dem Stuttgarter Schlossplatz aus Triberg-Granit.

1864 fertiggestellte Jubiläumssäule auf dem Stuttgarter Schlossplatz aus Triberg-Granit.

-

Verwendungsbeispiele für Triberg-Granit in Hornberg als Baumaterial für Brücken.

Verwendungsbeispiele für Triberg-Granit in Hornberg als Baumaterial für Brücken.

-

Verwendungsbeispiele für Triberg-Granit in Hornberg als Baumaterial für Brunnen.

Verwendungsbeispiele für Triberg-Granit in Hornberg als Baumaterial für Brunnen.

-

Verwendungsbeispiele für Triberg-Granit in Hornberg als Baumaterial für Stützmauern.

Verwendungsbeispiele für Triberg-Granit in Hornberg als Baumaterial für Stützmauern.

Aktuelle Gewinnung

Zurzeit (Stand 2021) wird der Triberg-Granit in den Steinbrüchen Schramberg, Hornberg-Niederwasser und Tennenbronn abgebaut (RG 7716‑1, 7815‑1, 7816‑1). Granit und Granitporphyr werden in den Steinbrüchen durch Bohren und Sprengen gewonnen und zu Baustoffen für den Straßen- und Wegebau sowie für Wasserbauzwecke verarbeitet. Der Steinbruch Elzach-Yach (RG 7814‑2) der Fa. Pontiggia wurde 2005 stillgelegt und renaturiert.

Potenzial

Im Gegensatz zu den Nordschwarzwälder Graniten ist der Triberg-Granit von zahlreichen Granitporphyrgängen durchzogen und besitzt insgesamt eine engständige Klüftung und viele tonige Störungszonen. Die Gewinnung von naturwerksteintauglichen Rohblöcken wird dadurch erschwert oder ist in einigen Bereichen gar nicht möglich. Zudem ist der Granit an manchen Stellen stark vergrust und mit einer bis 18 m mächtigen Abraumschicht bedeckt. Aus diesen Gründen wird dem Triberg-Granit nur ein geringes Potenzial für die Gewinnung von Werksteinen zugewiesen. Im Gegensatz dazu ist das Potenzial als Rohstoff für den Verkehrswegebau höher einzustufen. Eine Beurteilung von Granitvorkommen in diesem ausgedehnten Massiv im Rahmen der Aufnahmen zur Karte der mineralischen Rohstoffe 1 : 50 000 (KMR50) liegen zurzeit noch nicht vor.

-

Geologische Karte der Granitvorkommen im Mittleren Schwarzwald (Grundlage: LGRB, Integrierte geowissenschaftliche Landesaufnahme, GeoLa [Datenstand: 2012]).

Geologische Karte der Granitvorkommen im Mittleren Schwarzwald (Grundlage: LGRB, Integrierte geowissenschaftliche Landesaufnahme, GeoLa [Datenstand: 2012]).

-

1864 fertiggestellte Jubiläumssäule auf dem Stuttgarter Schlossplatz aus Triberg-Granit.

1864 fertiggestellte Jubiläumssäule auf dem Stuttgarter Schlossplatz aus Triberg-Granit.

-

Verwendungsbeispiele für Triberg-Granit in Hornberg als Baumaterial für Stützmauern.

Verwendungsbeispiele für Triberg-Granit in Hornberg als Baumaterial für Stützmauern.

-

Verwendungsbeispiele für Triberg-Granit in Hornberg als Baumaterial für Brunnen.

Verwendungsbeispiele für Triberg-Granit in Hornberg als Baumaterial für Brunnen.

-

Engständige, stark durchklüftete und nicht naturwerksteintaugliche Gesteine des Triberg-Granits im Steinbruch Elzach-Yach.

Engständige, stark durchklüftete und nicht naturwerksteintaugliche Gesteine des Triberg-Granits im Steinbruch Elzach-Yach.

-

Verwendungsbeispiele für Triberg-Granit in Hornberg als Baumaterial für Brücken.

Verwendungsbeispiele für Triberg-Granit in Hornberg als Baumaterial für Brücken.

-

Triberg-Granit mit einem N–S streichenden Granitporphyrgang im Steinbruch Hornberg-Niederwasser der Fa. Karl Uhl.

Triberg-Granit mit einem N–S streichendem Granitporphyrgang im Steinbruch Hornberg-Niederwasser der Fa. Karl Uhl.

-

Mittel- bis grobkörniger Triberg-Granit

Mittel- bis grobkörniger Triberg-Granit

-

Roter, feinkörniger Granitporphyr mit Quarz-, Feldspat- und Biotiteinsprenglingen.

Roter, feinkörniger Granitporphyr mit Quarz-, Feldspat- und Biotiteinsprenglingen.

-

Triberg-Granit: Rote, mittel-bis grobkörnige Varietät, Steinbruch Schramberg (Steinbruch-Nr. RG 7716-1)

Triberg-Granit: Rote, mittel-bis grobkörnige Varietät, Steinbruch Schramberg (Steinbruch-Nr. RG 7716-1)

-

Triberg-Granit: Gelblich graue Varietät, Steinbruch Hornberg-Niederwasser (Steinbruch-Nr. RG 7815-1)

Triberg-Granit: Gelblich graue Varietät, Steinbruch Hornberg-Niederwasser (Steinbruch-Nr. RG 7815-1)

-

Triberg-Granit: Rötliche, fein bis mittelkörnige Varietät, Steinbruch Tennenbronn (Steinbruch-Nr. RG 7816-1).

Triberg-Granit: Rötliche, fein bis mittelkörnige Varietät, Steinbruch Tennenbronn (Steinbruch-Nr. RG 7816-1).

Weiterführende Links zum Thema

Literatur

- (1913). Erläuterungen zu Blatt Alpirsbach (Nr. 117). – Erl. Geol. Spezialkt. Kgr. Württ., 134 S., Stuttgart (Geologische Abteilung im württembergischen Statistischen Landesamt). [Nachdruck 1971: Erl. Geol. Kt. 1 : 25 000 Baden-Württ., Bl. 7616 Alpirsbach; Stuttgart]

- (1990b). Geologie und Naturwerksteine Baden-Württembergs. – Grimm, W.-D. (Hrsg.). Bildatlas wichtiger Denkmalgesteine der Bundesrepublik Deutschland, S. 147–162, 2 Taf., München (Arbeitsheft Bayr. Landesamt Denkmalpflege, 50). [2 Abb.]

- (1899). Erläuterungen zu Blatt Triberg (Nr. 100). – Erl. Geol. Specialkt. Ghzm. Baden, 48 S., Heidelberg (Badische Geologische Landesanstalt). [Nachdruck 1984: Erl. Geol. Kt. 1 : 25 000 Baden-Württ., Bl. 7815 Triberg im Schwarzwald; Stuttgart]

- (1978). Petrologie der Granitporphyre des Schwarzwaldes. – Neues Jahrbuch für Mineralogie, Abhandlungen, 132/2, S. 153–181. [13 Abb., 3 Tab.]

- (1978). Zur Petrologie des Triberger Granites. – Jahreshefte des Geologischen Landesamtes Baden-Württemberg, 20, S. 15–41. [7 Abb., 3 Tab.]

- (1909a). Erläuterungen zu Blatt Elzach (Nr. 99). – Erl. Geol. Specialkt. Ghzm. Baden, 60 S., Heidelberg (Badische Geologische Landesanstalt). [Nachdruck 1985: Erl. Geol. Kt. 1 : 25 000 Baden-Württ., Bl. 7814 Elzach; Stuttgart]

- (2006a). Erzprospektion im Revier Wittichen in der Zeit zwischen 1935 und 1979 – Ergebnisse und lagerstättengeologische Schlussfolgerungen. – Erzgräber, 2/2006, S. 3–66. [38 Abb., 2 Tab.]