Der Uracher Kalkstein, stratigraphisch der Untere-Felsenkalke-Formation des Mittleren Oberjuras zugeordnet, ähnelt den gebankten Kalksteinen der Fränkischen Alb aus dem Gebiet um Treuchtlingen. Es handelt sich um einen gelbbraunen bis weißlichen, z. T. auch grauen, gut gebankten, recht homogenen, feinkörnigen bis dichten Kalkstein. Er führt teilweise Fossilien wie Ammoniten und Belemniten sowie Schalen- und Schwammreste. Die Verwitterungsbeständigkeit ist meist gut, jedoch kann die Gesteinsoberfläche angelöst werden, wodurch es zum Verlust der Politur kommt. Das Material ist nicht frostbeständig. Verwendungsbeispiele finden sich in der Amanduskirche und im Residenzschloss Bad Urach (Lukas, 1990b). Genauere Informationen zu ehemaligen Abbaustellen liegen leider nicht vor, jedoch ist davon auszugehen, dass die Kalksteine vorwiegend im Gebiet um Bad Urach gewonnen wurden.

|

Technische Eigenschaften nach Frank (1944) und Lukas (1990b) |

Uracher Kalkstein |

|

2,47–2,60 g/cm3 |

|

|

2,71 g/cm3 |

|

|

effektive Porosität |

8,77 Vol.‑% |

|

Wasseraufnahme unter Atmosphärendruck |

1,94 M.‑% |

|

Wasseraufnahme unter Vakuum |

3,54 M.‑% |

|

Sättigungsgrad/s‑Wert |

0,55 |

|

217,7–267,7 MPa |

-

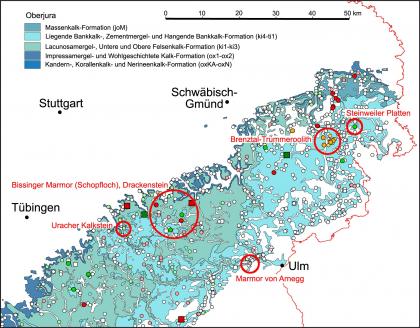

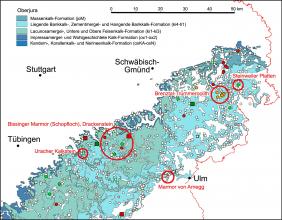

Verbreitung der Karbonatgesteine der Schwäbischen Alb sowie Lage der betriebenen und stillgelegten Gewinnungsstellen von Naturwerkstein: Östliche Alb (Stand 2013).

Verbreitung der Karbonatgesteine der Schwäbischen Alb sowie Lage der betriebenen und stillgelegten Gewinnungsstellen von Naturwerkstein: Östliche Alb (Stand 2013).

-

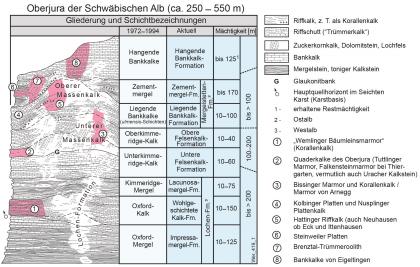

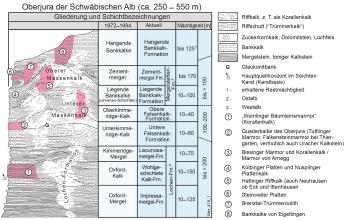

Gliederung des Oberjuras der Schwäbischen Alb mit früher und heute üblichen Bezeichnungen. Geschichtete und massige Kalksteine treten in mehrfachem Wechsel auf; verändert nach Geyer & Gwinner (1986).

Gliederung des Oberjuras der Schwäbischen Alb mit früher und heute üblichen Bezeichnungen. Geschichtete und massige Kalksteine treten in mehrfachem Wechsel auf; verändert nach Geyer & Gwinner (1986).

-

Stiftskirche St. Amandus in Bad Urach. Für Haupt- und Seitenschiffe wurden vor allem Kalktuffe aus Gönningen und Seeburg verwendet, für den erst 1908 vollendeten Turmaufsatz Stubensandstein. Ansicht von Norden.

Stiftskirche St. Amandus in Bad Urach. Für Haupt- und Seitenschiffe wurden vor allem Kalktuffe aus Gönningen und Seeburg verwendet, für den erst 1908 vollendeten Turmaufsatz Stubensandstein. Ansicht von Norden.

-

Stiftskirche St. Amandus in Bad Urach. Für Haupt- und Seitenschiffe wurden vor allem Kalktuffe aus Gönningen und Seeburg verwendet, für den erst 1908 vollendeten Turmaufsatz Stubensandstein. Strebepfeiler auf der Südseite aus Kalktuff (dunkel) und Eckquadern aus Weißjura-Massenkalk.

Stiftskirche St. Amandus in Bad Urach. Für Haupt- und Seitenschiffe wurden vor allem Kalktuffe aus Gönningen und Seeburg verwendet, für den erst 1908 vollendeten Turmaufsatz Stubensandstein. Strebepfeiler auf der Südseite aus Kalktuff (dunkel) und Eckquadern aus Weißjura-Massenkalk.

Literatur

- (1944). Die natürlichen Bausteine und Gesteinsbaustoffe Württembergs. 340 S., Stuttgart (Schweizerbart). [17 Abb.]

- (1986). Geologie von Baden-Württemberg. 3., völlig neu bearbeitete Aufl., VII + 472 S., Stuttgart (Schweizerbart). [254 Abb., 26 Tab.]

- (1990b). Geologie und Naturwerksteine Baden-Württembergs. – Grimm, W.-D. (Hrsg.). Bildatlas wichtiger Denkmalgesteine der Bundesrepublik Deutschland, S. 147–162, 2 Taf., München (Arbeitsheft Bayr. Landesamt Denkmalpflege, 50). [2 Abb.]