Im Mittleren Oberrheinischen Tiefland sind die Böden überwiegend aus fluviatilen und äolischen Ablagerungen entstanden. Dabei handelt es sich um holozäne Auensedimente sowie pleistozäne Hochflut- und Terrassenablagerungen des Rheins und seiner Zuflüsse sowie um Löss und Sandlöss in der Vorbergzone des Schwarzwalds bzw. auf der Niederterrasse. In der Vorbergzone gibt es auf mesozoischen und tertiären Festgesteinen zudem kleinere Vorkommen mit Böden aus Fließerden, vereinzelt aus Hangschutt.

Allgemeines

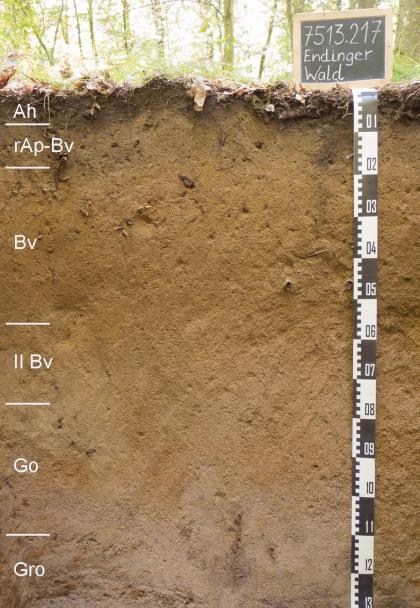

Bodeneigenschaften wie Korngröße, Humusgehalt, Lagerungsdichte, pH-Wert sowie Grund- und Stauwassereinfluss der Böden werden stark vom Bodenausgangsgestein und der Bodenbildung geprägt. Bodenkennwerte wie Feldkapazität (FK), nutzbare Feldkapazität (nFK), Luftkapazität (LK) und gesättigte Wasserdurchlässigkeit (kf-Wert) sowie die Kationenaustauschkapazität (KAK) werden aus diesen Eigenschaften abgeleitet und sind wichtige Eingangsgrößen für die Bewertung der Bodenfunktionen. Dabei werden z. B. pleistozäne Bodenausgangsgesteine wie Löss oder Sandlöss durch Entkalkung, Verlehmung, Tonneubildung und -verlagerung stark verändert. Aus den feinsandig-schluffigen Ablagerungen entwickeln sich Parabraunerden mit schluffig-tonigen Unterböden. Im Unterschied dazu sind die Auensedimente des Rheins und seiner Zuflüsse deutlich jünger und die Böden zeigen außer Gefügeentwicklung und Humusanreicherung noch keine weiter fortgeschrittene Bodenbildung. Dagegen sind ältere, kleinflächig vorkommende Auensedimente bereits durch Verbraunung und Tonverlagerung überprägt.

In der lössbedeckten Vorbergzone hat die Bodenerosion im Zuge der jahrhundertelangen landwirtschaftlichen Nutzung der fruchtbaren Böden das heutige Bodenmuster aus Parabraunerde, Pararendzina und Kolluvium geschaffen. Dagegen beschränkt sich die Bodenerosion durch Wasser in der Oberrheinebene weitgehend auf kleinere Vorkommen von Sandlössen in welligen Abschnitten der Niederterrasse. Erosion durch Wind findet kaum statt, da ausgedehnte Ackerflächen mit Sandböden wie im Nördlichen Oberrheinischen Tiefland fehlen.

Die folgende Beschreibung wichtiger Bodeneigenschaften ist nach dem Alter und der Genese der Bodenausgangsgesteine und nicht nach den ausgewiesenen Bodenlandschaften gegliedert. So werden z. B. bei den Eigenschaften der Böden aus Auensedimenten, Stillwasserablagerungen, Abschwemmmassen und Torfen sowohl die Bodenausgangsgesteine entlang des Rheins und seiner Zuflüsse als auch die relativ kleinflächigen Auenabschnitte in der Vorbergzone berücksichtigt. Ähnliches gilt für die Windsedimente, die nicht nur großflächig als Löss und Lösslehm in der Vorbergzone, sondern auch als Sandlöss und Lösssand auf der Niederterrasse vertreten sind.

Eigenschaften der Böden aus Fließerden und Hangschutt

Böden aus periglazialen Fließerden, vereinzelt aus Hangschutt, kommen nur kleinflächig auf knapp 3 % der Vorbergzone des Schwarzwalds vor. Die Böden liegen meist in Rebhängen am Fuße der steilen Schwarzwaldhänge, wo die Lösse mit zunehmender Hangneigung ausdünnen und von lössführenden Umlagerungsbildungen abgelöst werden. Im Ausstrichbereich des Grundgebirges (x19), des Zechsteins und Rotliegenden (x20) sowie des Buntsandsteins (x17, x18), Muschelkalks (x106) und Tertiärs (x16) sind auf skeletthaltigen Fließerden Braunerden, Parabraunerden und Pararendzinen verbreitet, die im Zuge des Weinanbaus häufig rigolt (Rigosol-Pararendzina, Rigosol-Braunerde, Braunerde-Rigosol und Parabraunerde-Rigosol) oder teilweise mit Großmaschinen umgelagert wurden. Als Besonderheit treten in der Emmendinger Vorbergzone mehrere Kleinflächen mit Rendzina aus Muschelkalk-Hangschutt auf, die zusammen nur etwa 7 ha Fläche umfassen.

Der Grobbodengehalt in den Fließerden wirkt sich bei meist hohen Lössanteilen in der Feinerde stark auf die Bodeneigenschaften, besonders auf die Feldkapazität (FK) und nutzbare Feldkapazität (nFK), aus. Die FK ist meist mittel, untergeordnet gering und die nFK meist mittel bis hoch (x17, x18 und x19) und kann bei höheren Grobbodengehalten auf 70–80 mm abnehmen (x20, x106). Luftkapazität (LK) und gesättigte Wasserdurchlässigkeit (kf-Wert) sind ebenfalls vorherrschend mittel, untergeordnet gering. Wie die nFK erreicht die Kationenaustauschkapazität (KAK) mittlere bis hohe Werte. Trotz des Grobbodenanteils besitzen die schluffreichen Böden der Rebhänge eine meist hohe Erosionsneigung. Die Rendzina aus Hangschutt (x1) liegt aufgrund des geringen Feinerde- und hohen Grobbodengehalts bei FK, nFK und KAK deutlich niedriger als bei den Böden aus Fließerden, meist in den Stufen sehr gering bis gering. So erreicht die nFK lediglich 40–100 mm. Dagegen besitzt der grobporenreiche Boden einen hohen kf-Wert.

Eigenschaften der Böden aus Löss, Lösslehm, Sandlöss und Lösssand

Die Böden aus Windablagerungen sind im Mittleren Oberrheinischen Tiefland nicht nur auf die Vorberge des Schwarzwalds begrenzt, sondern kommen auch auf der Niederterrasse vor. 24 % der Niederterrasse sind mit Windablagerungen bedeckt. Dem schluffreichen Löss in der Vorbergzone stehen auf der Niederterrasse feinsandig-schluffige Sandlösse, z. T. Lösssande (x111), gegenüber. Am Nordrand des Kaiserstuhls haben sich auf Löss und Sandlöss humose Pararendzinen (x109) und humose Parabraunerden entwickelt (x113). Parabraunerden aus Sandlöss (x30) sind z. B. auf der flachwelligen Niederterrasse bei Lichtenau-Scherzheim verbreitet. Obwohl die Höhenunterschiede dort nur wenige Meter betragen, sind die Parabraunerden auf flachen Erhebungen häufig bis auf den Tonanreicherungshorizont erodiert und werden in muldenförmigen Hohlformen von humusreichem Kolluvium überdeckt (x42).

Mittlerer jährlicher Bodenabtrag - Ausschnitt LGRB-Kartenviewer im Bereich Lichtenau-Scherzheim

In der Vorbergzone herrschen Pararendzinen aus Löss (x2) mit hohen Schluffgehalten bis in den Oberboden vor und belegen zusammen mit den weitverbreiteten Kolluvien (x6) in den Muldentälern und an konkaven Unterhängen die starke anthropogene Veränderung des ursprünglichen Bodenmusters. Aufgrund des hohen Kalkgehalts ist die Nährstoffverfügbarkeit bei den meist nur schwach humosen Pararendzinen eingeschränkt. Parabraunerden (x3) sind v. a. in flacheren Lagen nördlich der Kinzig erhalten. Erosionsbedingt fehlt häufig der Al-Horizont. Unter Wald sind die Parabraunerden stellenweise noch vollständig erhalten. Um die Bewirtschaftung der hängigen Lagen zu erleichtern und der Bodenerosion vorzubeugen, wurden häufig Terrassen angelegt. Die Lössböden sind unter heutigem oder ehemaligem Weinbau großflächig rigolt. Zwischen Emmendingen und Herbolzheim finden sich zudem Großterrassen, die im Zuge der Rebflurbereinigung mit Großmaschinen angelegt wurden. Auf den dabei verlagerten Lösssubstraten sind meist rigolte Pararendzina-Auftragsböden die zugehörigen Böden (x122).

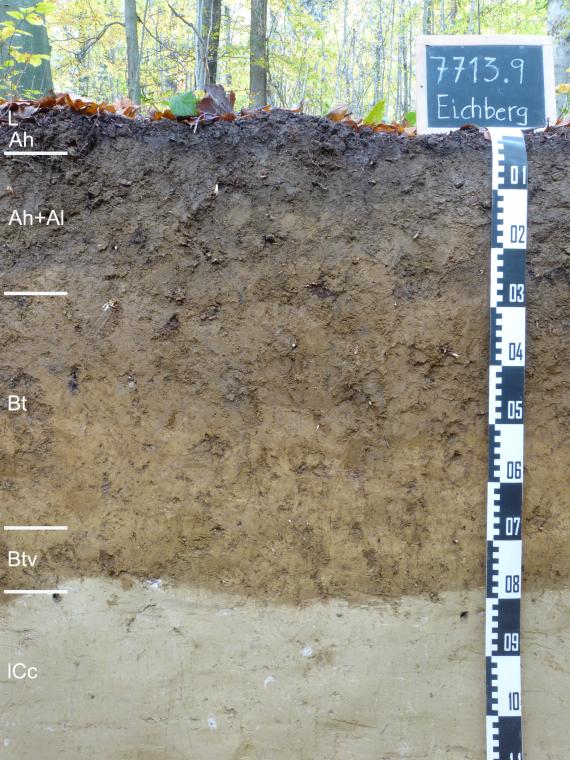

In einem Buchenbestand in der Vorbergzone östlich von Kippenheim ist eine nahezu vollständige Parabraunerde aus Löss erhalten geblieben. Der bereits ab 27 cm u. Fl. einsetzende Tonanreicherungshorizont (Bt-Horizont) lässt eine geringe Profilverkürzung vermuten. Stark toniger Schluff im Ah- und Ah+Al-Horizont wird von stark schluffigem Ton im Bt- und Btv-Horizont unterlagert. Ab 81 cm u. Fl. setzt der kalkreiche Löss aus schwach tonigem Schluff mit Kalkanreicherungen in Poren und Wurzelbahnen ein (lCc-Horizont). Die Waldhumusform ist typischer Mull („L-Mull“) und unterstreicht die günstige Nährstoffversorgung am Profilstandort. (x3, Musterprofil 7713.9)

Für die hohe Fruchtbarkeit der tiefgründigen Lössböden sind die gute Versorgung mit Nährstoffen, das hohe Wasserspeichervermögen und eine ungehinderte Tiefensickerung verantwortlich. Die nutzbare Feldkapazität (nFK) bis 10 dm Bodentiefe erreicht Werte von 180–230 mm. Feldkapazität (FK) und Luftkapazität (LK) bewegen sich im mittleren Bereich. Auch die Kationenaustauschkapazität (KAK) ist meist mittel, wobei die Parabraunerden mit schluffig-tonigem Unterboden vorwiegend hohe Werte erreichen. Die gesättigte Wasserdurchlässigkeit (kf-Wert) ist vorherrschend mittel, bei den Parabraunerden aus Lösslehm (x4) aufgrund des dichteren Unterbodens teilweise gering, was häufig zu schwacher Pseudovergleyung führt. Bei Ackernutzung im hängigen Gelände ist die Erosionsgefahr auf den schluffreichen Lössböden hoch bis sehr hoch.

Eigenschaften der Böden aus würmzeitlichen Hochflut- und Terrassenablagerungen

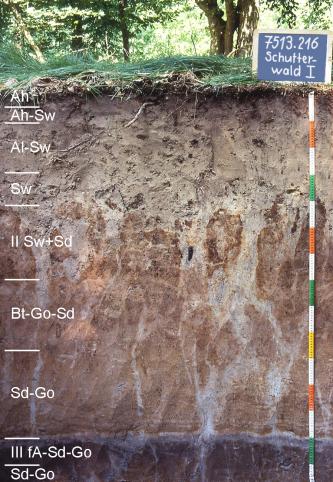

Im Mittleren Oberrheinischen Tiefland sind 61 % der Niederterrasse von Böden aus spätwürmzeitlichen Hochflutsedimenten bedeckt. Dabei überwiegen lehmig-tonige Ablagerungen gegenüber sandigen Bildungen. Die Böden aus Hochflutlehm, vorwiegend Gley-Pseudogley und Pseudogley-Gley (x41), pseudovergleyte Parabraunerde (x33), Parabraunerde-Pseudogley (x40) und Gley-Parabraunerde (x36), sind aus schluffig-lehmigem Sand und sandig-lehmigem Schluff über dichter gelagertem stark tonigem Schluff, schluffigem Lehm bis mittel schluffigem Ton aufgebaut. In die spätwürmzeitlichen Hochflutablagerungen wurde Löss und Sandlöss bis in eine Tiefe von 4–5 dm kryoturbat eingemischt. Das zweischichtige Bodenausgangsgestein mit sprunghafter Zunahme der Lagerungsdichte und Abnahme der gesättigten Wasserdurchlässigkeit (kf-Wert) trägt dabei wesentlich zur Staunässe im ebenen Gelände bei. Beiderseits der Kinzigaue kommen zudem Braunerde-Gley und Parabraunerde-Gley aus kiesigem Hochflutsediment vor (x48). Die Böden aus Hochflutlehm besitzen eine mittlere, vereinzelt geringe Feldkapazität (FK) sowie mittlere bis hohe nutzbare Feldkapazität (nFK) und Kationenaustauschkapazität (KAK).

Auf Hochflutsand haben sich Parabraunerden (x31), selten auch Braunerden (x23), entwickelt, die v. a. im Bereich der Kinzig und nördlich davon auftreten. Ihre Wasserspeicherkapazität ist mit einer geringen bis mittleren FK und mittleren bis hohen nFK etwas geringer als bei den Böden aus Hochflutlehm. Die KAK erreicht aufgrund des tonärmeren Unterbodens nur geringe bis mittlere Werte. Dagegen ist der kf-Wert mittel bis hoch, stellenweise auch sehr hoch, weshalb die Böden selten zur Staunässe neigen.

Die Gley-Pseudogleye, Pseudogley-Gleye und Parabraunerde-Pseudogleye werden aufgrund der schwierigen Wasserverhältnisse häufig forstwirtschaftlich genutzt. Der stauende Unterboden und hohe Grundwasserstände schränken die Durchwurzelung ein. Unter Wald sind die Böden sehr schwach bis mittel sauer und weisen die Humusformen typischer und moderartiger Mull sowie typischer Moder auf. Die Hochflutlehme sind besonders im Mündungsbereich der Flüsse in die Oberrheinebene verbreitet, wo im Spätglazial viel lehmig-toniges Verwitterungsmaterial aus dem Schwarzwald großflächig abgelagert wurde. Ein Beispiel ist der ausgedehnte Ablagerungsraum der Kinzig westlich von Offenburg. Die Hochflutlehme besitzen hier oftmals eine Mächtigkeit von mehreren Metern und sind z. T. durch fossile Oberböden untergliedert. Das Grundwasser ist bei hohen Grundwasserständen meist gespannt und steigt beim Durchbohren des dichten Hochflutlehms um mehrere Dezimeter im Bohrloch an.

Mit zunehmender Entfernung von der Einmündung der Kinzig in die Oberrheinebene lässt der Stauwasser- und Grundwassereinfluss in den Böden nach. Pseudovergleyte Parabraunerden (x33) auf der Niederterrasse lösen die östlich der breiten Schutteraue gelegenen Parabraunerde-Pseudogleye (x40), Gley-Pseudogleye und Pseudogley-Gleye (x41) ab. Die geringere Staunässe lässt sich auf abnehmende Mächtigkeit der dichten Hochflutlehme zurückführen. Zusätzlich nimmt der Grundwassereinfluss in den Böden in Richtung Hochgestade kontinuierlich ab, da sich der Wasserspiegel zunehmend auf die tiefer gelegene Rheinniederung einstellt. Die günstigeren Bodenwasserverhältnisse spiegeln sich in der Landnutzung wider. Die meist bewaldeten Flächen der stau- und grundnassen Böden östlich der Schutteraue gehen im Westen, wie z. B. bei Altenheim und Ichenheim, in ausgedehnte Ackerflächen über. Böden aus sandig-kiesigen Terrassenablagerungen nehmen dagegen nur 6 % der Fläche ein. Die mittel bis tief entwickelten Parabraunerden in KE x32 besitzen aufgrund der hohen Kiesgehalte nur eine geringe bis mittlere FK. Die nFK ist mittel (100–140 mm), ebenso die LK und der kf-Wert. Die KAK erreicht mittlere bis hohe Werte.

Eigenschaften der Böden aus Auensedimenten, Stillwasserablagerungen, Abschwemmmassen und Torfen

Die Ausgangsgesteine der in diesem Kapitel beschriebenen Böden bestehen in erster Linie aus holozänen Hochwassersedimenten des Rheins und seiner Zuflüsse sowie aus jungen Abschwemmmassen, vorwiegend in der landwirtschaftlich genutzten Vorbergzone und kleinflächig auf der mit Sandlöss bedeckten Niederterrasse. Stillwasserablagerungen und Torfe sind in den feuchten Niederungen entlang der Rheinzuflüsse verbreitet und häufig von geringmächtigen Auensedimenten überdeckt.

Je nach Ausprägung von Böden, Geologie, Relief und Landnutzung im jeweiligen Einzugsgebiet sowie der Transportkraft des Fließgewässers sind die Auensedimente unterschiedlich zusammengesetzt. Im Mittleren Oberrheinischen Tiefland bestehen die Hochwasserablagerungen des Rheins meist aus feinsandig-schluffigem Material. Die Auensedimente der Rheinzuflüsse sind eher schluffig-lehmig, im Unterboden häufig auch tonig, ausgebildet. Die hohen Schluffgehalte gehen v. a. auf die intensive ackerbauliche Nutzung der Lössböden im Einzugsgebiet in der Vorbergzone zurück, wobei humoses Oberbodenmaterial in die Fließgewässer geschwemmt und in der Oberrheinebene abgelagert wurde.

Im Unterschied zum Nördlichen Oberrheinischen Tiefland mit ausgeprägten, häufig verlandeten Mäandern gehört der mittlere Abschnitt der Rheinaue zwischen Kaiserstuhl und Rastatt durchgehend zur Furkationszone, in der sich bei stärkerem Gefälle stark verzweigte Abflussbahnen ausgebildet haben (Galluser & Schenker, 1992). Dies betrifft sowohl die jüngeren Auenabschnitte entlang des Rheins, die teilweise bis heute bei Hochwasser überflutet werden, als auch die östlich anschließenden, durch Dämme vor den Rheinhochwässern geschützten, häufig älteren Auenabschnitte.

Die Rheinaue ist von kalkhaltigen, schluffig-feinsandigen Hochwassersedimenten mit mehr oder weniger stark vom Grundwasser beeinflussten Auenböden geprägt. Auengley-Brauner Auenboden (Gley-Vega), Brauner Auenboden-Auengley (Vega-Gley) und Auengley (x80, x83, x90, x91) nehmen größere Flächen ein. In nassen Rinnen sind Nassgleye, untergeordnet Anmoorgleye (x95, x96), eingeschaltet. Im südlichen Teil der jungen Rheinaue, die in der Bodengroßlandschaft bis Breisach am Rhein reicht, haben sich die Böden verbreitet aus frischen, wenig vorverwittertem Auenmergel entwickelt. Auengley-Auenpararendzina (Gley-Paternia), teilweise auch Auenpararendzina (Paternia), meist mit Vergleyung im nahen Untergrund, sind die dominierenden Böden (x77, x82, x120). Eine Besonderheit stellen Auenpararendzinen aus jungen Rheinschottern dar (x76), die auf der Westseite des Kaiserstuhls inselartig in der Rheinaue auftreten.

Die feinsandig-schluffigen Böden der Rheinaue besitzen mit 140–230 mm meist hohe, teilweise auch sehr hohe nutzbare Feldkapazität (nFK), womit die tiefgründigen Böden der Vegetation ausreichend Wasser zur Verfügung stellen. In Trockenzeiten kann kapillarer Aufstieg aus dem Grundwasser die Vegetation zusätzlich mit Wasser versorgen. Die Feldkapazität (FK) ist in den genannten Kartiereinheiten mit 190–360 mm gering bis mittel. Luftkapazität (LK) und gesättigte Wasserdurchlässigkeit (kf-Wert) bewegen sich wie die Kationenaustauschkapazität (KAK) im mittleren bis hohen Bereich. Aufgrund des weitgehend ebenen Geländes sind Ackerböden gegenüber der Wassererosion wenig anfällig. In Auenrinnen sind tonige Stillwassersedimente und Torfe aufgrund der nach Süden zunehmenden Abflussdynamik des Rheins selten und auf kleinflächige Vorkommen mit Auengley und Nassgley (x92, x93 und x97) beschränkt. Mit hohen Tongehalten im tieferen Unterboden besitzen diese ein mittleres bis hohes Wasserspeichervermögen (FK 260–480 mm). Die ackerbauliche Nutzung der Böden ist selbst in den von Hochwässern geschützten Bereichen bei hohen Grundwasserständen eingeschränkt.

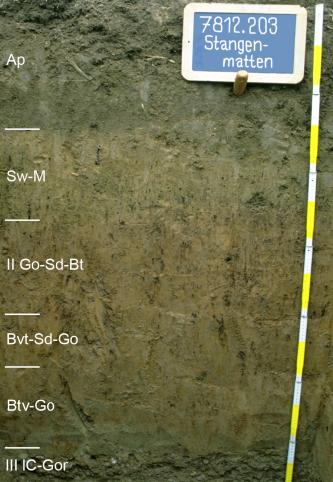

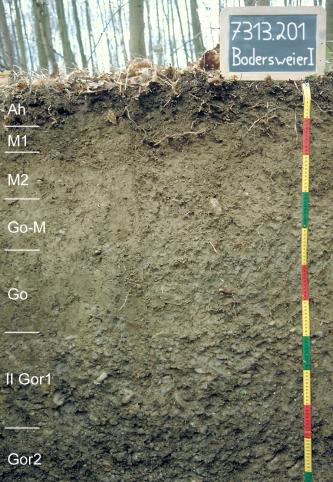

Die Auen der Rheinzuflüsse bilden meist weite Niederungen, wie z. B. entlang von Unditz und Schutter. Dem schwachen Gefälle der Oberrheinebene folgend fließen die Gewässer nach Norden und nicht wie die Kinzig auf kurzer Strecke nach Westen oder Nordwesten zum Rhein. Aufgrund der geringen Transportkraft kamen v. a. schluffig-tonige Auensedimente zur Ablagerung, die oftmals spätwürmzeitliche Hochflutlehme oder toniges Stillwassersediment überdecken (z. B. x55, x67). Die natürlichen Grundwasserstände sind relativ hoch und Auengley, Brauner Auenboden-Auengley (Vega-Gley) und Auengley-Brauner Auenboden (Gley-Vega) sind die bestimmenden Bodentypen (v. a. x60, x62, x63, x68). Auf den tonreichen Ablagerungen im Unterboden hat Staunässe zur Entwicklung von Auenpseudogley-Auengley und Auengley-Auenpseudogley geführt. Niedermoore (x75) mit sehr hohem Wasserspeichervermögen (FK und nFK) kommen in den Auen der Rheinzuflüsse nur selten und über die gesamte Bodengroßlandschaft verteilt vor. Beispiele sind das Niederungsgebiet „Großes Bruch“ bei Sinzheim oder das Niedermoor in der Unditzniederung westlich von Lahr genannt (Raab, 1997). Die kleineren Auen in der Vorbergzone (x9, x10, x11, x12, x13) mit vorherrschend Braunem Auenboden (Vega), Auengley-Brauner Auenboden (Gley-Vega) und Brauner Auenboden-Auengley (Vega-Gley) besitzen mittlere FK, LK und kf-Werte. Die nFK ist aufgrund der hohen Lössanteile in den schluffreichen Auenablagerungen hoch bis sehr hoch und die KAK mittel bis hoch.

Aufgrund des großen, steilen Einzugsgebiets im Schwarzwald besitzt die Kinzig unter den Rheinzuflüssen die höchsten Abflussmengen mit entsprechend hoher Transportkraft. Die hohe Dynamik trug dazu bei, dass die Kinzig ab Offenburg ihre Fließrichtung nach Nordwesten bis zur Mündung in den Rhein bei Kehl beibehielt und nicht wie die meisten Rheinzuflüsse nach Norden auf das Gefälle der Oberrheinebene einschwenkte. Zwischen Offenburg und Kehl kamen deshalb meist gröbere, sandige und sandig-lehmige Auensedimente zur Ablagerung. Unter geringem Grundwassereinfluss sind Brauner Auenboden (Vega) und Auengley-Brauner Auenboden (Gley-Vega) aus Auensand und ‑lehm die vorherrschenden Böden (x56, x60, x62, x63).

Der Wasserhaushalt der Böden in den Auen der Rheinzuflüsse ist durch mittlere, untergeordnet hohe FK (260–500 mm) mit mittlerem bis sehr hohem pflanzenverfügbarem Anteil (nFK 120–240 mm) gekennzeichnet. Kf-Wert und LK liegen überwiegend im mittleren Bereich, wobei auf tonreichen Hochflutlehmen und Altwassersedimenten häufig geringe Werte zu verzeichnen sind. Das Sorptionsvermögen der Böden ist insgesamt mittel bis hoch, bei tonigen Unterböden auch sehr hoch. Die Eigenschaften der sandig-lehmigen Böden entlang der Kinzig bewegen sich ebenfalls im Rahmen der genannten Einstufungen. Der schwächere Grundwassereinfluss wirkt sich auf die Landnutzung aus und begünstigt den Ackerbau.

Die tiefgründigen Kolluvien, Gley-Kolluvien und Kolluvium-Gleye der Vorbergzone (x6, x8, x14) sind aufgrund ihrer Genese bis in den Unterboden meist schwach humos und bieten bezüglich der Wasser- und Nährstoffverfügbarkeit optimale Voraussetzungen für landwirtschaftliche Kulturen. Von einem mittleren Wasserspeichervermögen (FK 360–380 mm) sind 210–250 mm pflanzenverfügbar, was den höchsten nFK-Werten bei den mineralischen Böden in der Bodengroßlandschaft entspricht. Die KAK erreicht mittlere bis hohe Werte, LK und kf-Wert sind überwiegend mittel. Die schluffreichen Oberböden neigen zur Verschlämmung und Verkrustung. Bei Erosionsereignissen herrscht in den Hohlformen weniger Erosion, sondern eher Akkumulation von Oberbodenmaterial vor. Im Verbreitungsgebiet von Pararendzinen sind die Kolluvien kalkhaltig mit hohen Schluffgehalten. Die Kolluvien im Verbreitungsgebiet der Sandlösse (x42) besitzen ähnliche Eigenschaften mit etwas geringerem Wasserspeichervermögen aufgrund der höheren Sandanteile.

Die Eigenschaften der Auenböden am Oberrhein werden zudem von anthropogenen Eingriffen wie Flussbaumaßnahmen oder Grundwasserentnahme beeinflusst. Besonders Maßnahmen zum Hochwasserschutz wie die Rheinkorrektion im 19. Jh., die Eindeichung und Begradigung der Rheinzuflüsse oder der Bau von Entlastungsgräben haben den Wasserhaushalt der Böden, insbesondere durch Absenkung des Grundwasserspiegels, nachhaltig verändert. Heute fehlt vielen Auen die regelmäßige Überflutung bei Hochwasser und der damit verbundene Sedimenteintrag. Aber auch Bewässerung, insbesondere Wiesenwässerung mit z. T. erheblichem Sedimentauftrag kann für die Bodenbildung eine Rolle spielen. Ein Beispiel ist die Elzaue bei Herbolzheim, wo die Gräben und die Anlagen zum Einstau im Naturschutzgebiet „Elzwiesen“ teilweise noch erhalten sind (Regierungspräsidium Freiburg, 1998; Leibundgut, 2009). Aktuell werden im Rahmen des Integrierten Rheinprogramms eingedeichte Abschnitte der Rheinaue, sog. Polder, zur Abschwächung der Abflussspitzen geschaffen und bei Bedarf geflutet. Zusätzlich sollen sogenannte ökologische Flutungen zur Wiederbelebung einer auentypischen Flora und Fauna beitragen.

Literatur

- (1992). Die Auen am Oberrhein – Les zones alluviales du Rhin supérieur. 192 S., Basel (Birkhäuser Verlag).

- (2009). Grundzüge der Wiesenwässerung in der Oberrheinebene – historisch und gegenwärtig. – Westermann, K. (Hrsg.). Das Natur-und Landschaftsschutzgebiet „Elzwiesen“. Herausragendes Naturpotential einer alten Kulturlandschaft. – Naturschutz am südlichen Oberrhein, 5, S. 39–52, Buggingen.

- (1997). Moore und Anmoore in der Oberrheinebene. – Handbuch Boden. – Materialien zum Bodenschutz, 6, 114 S., Karlsruhe (Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg).

- (1998). Die Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Freiburg. 636 S., Sigmaringen (Thorbecke).