Die Rheinaue zwischen Basel und Breisach wurde durch den Menschen sehr stark umgestaltet. Die Begradigung und Eindeichung des Rheins im 19. Jh. sowie die Anlage des Rheinseitenkanals in der ersten Hälfte des 20. Jh. hatten erhebliche Auswirkungen auf das Auenökosystem und damit auch auf die Böden.

Durch die Eindeichung blieben die regelmäßigen Überflutungen aus. Außerdem brachte die Begradigung eine höhere Fließgeschwindigkeit und eine höhere Transportkraft mit sich, was die Tiefenerosion des Flusses beschleunigte und damit zu einer starken Grundwasserabsenkung führte. Durch die Ableitung eines großen Teils des Rheinwassers in den betonierten Seitenkanal auf französischer Seite wurde dem Ökosystem zusätzlich Wasser entzogen.

Die ursprünglichen Auenböden aus sandigem und schluffig-sandigem Auensediment hatten Anschluss an das Grundwasser und wurden regelmäßig überflutet, wodurch frisches, z. T. humushaltiges Sediment und Nährstoffe zugeführt wurden. Durch Wegfall der Überflutungen und Absenkung des Grundwassers um mehrere Meter verwandelte sich die Auenwaldvegetation allmählich in einen lichten Trockenbusch, der nach Rodung und Vollumbruch der Böden bis zu 45 cm Tiefe durch Kiefernkulturen ersetzt wurde (Vogel, 1969; Hädrich & Stahr, 2001).

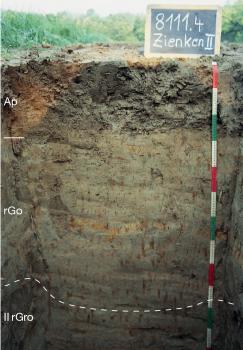

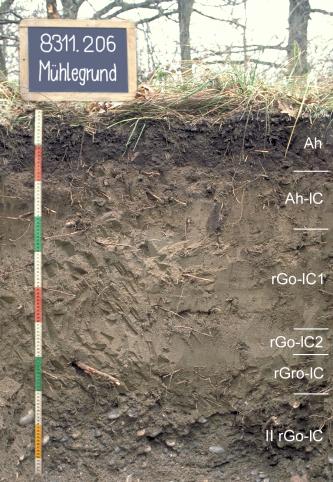

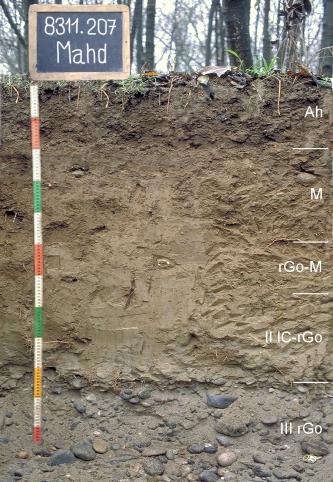

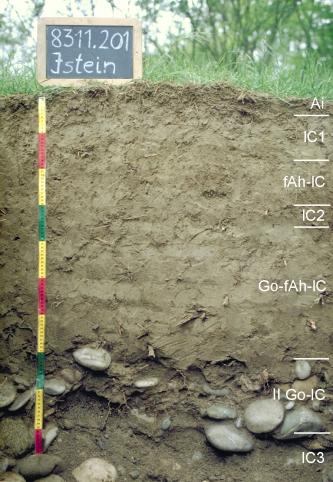

Die holozänen feinkörnigen, karbonatreichen Auensedimente sind oft weniger als 1 m mächtig und lagern über holozänem oder über holozän umgelagertem pleistozänem, überwiegend alpinem Kies, der an wenigen Stellen auch bis nahe an die Oberfläche reicht. Das in zahlreiche Rinnen aufgeteilte ehemalige Flussbett wird durch Auenpararendzinen (Kalkpaternien) aus kiesig-sandigem Sediment nachgezeichnet. In ehemaligen Überflutungsbereichen bildeten sich kalkreiche Braune Auenböden aus sandig-kiesigem oder lehmig-schluffigem Auensediment. Verbreitet weisen die Böden heute noch reliktische Vergleyungsmerkmale auf, die sich bei höherem Grundwasserstand in der Zeit vor der Rheinkorrektion gebildet haben.

In den ursprünglichen Auenböden setzte in Folge der oben geschilderten Vorgänge seit mehr als 130 Jahren eine rein terrestrische Bodenbildung ein. Aus diesem Grund ist man bei der Erstellung der Bodenkarte 1 : 50 000, im Gegensatz zu früheren Kartenwerken, dazu übergegangen, die Böden in der trocken gefallenen Aue am südlichen Oberrhein als Pararendzinen zu bezeichnen (Z105, Z107). Böden, die im Unterboden noch humoses Auensediment aufweisen, wurden als humose Pararendzina beschrieben (Z106, Z109, Z111).

Die stark sandigen und z. T. kiesreichen Ablagerungen in Kartiereinheit (KE) Z105 unterscheiden sich von den eher schluffig-sandigen Sedimenten der in KE Z109 und Z106 abgegrenzten Pararendzinen, die meist im Unterboden auch einen deutlichen Humusgehalt und oft reliktische Gleymerkmale aufweisen. Bei Einheit Z107 handelt es sich wiederum um stark sandige Substrate, die unterhalb 4 dm u. Fl. reliktische Gleymerkmale besitzen. In den tief gelegenen ehemaligen Altarmen des Rheins treten die reliktischen Gleymerkmale ehemaliger Auengleye bereits oberhalb von 4 dm u. Fl. auf (Z111).

Nur die vom Fluss sedimentierten Buhnenfelder, die innerhalb der den Rhein begleitenden Dämme liegen, werden noch regelmäßig überflutet und in ihrer Gestalt durch Anlandung und Wegspülen von sandigen Sedimenten dauernd verändert. In diesem weniger als 100 m breiten Streifen entlang des Restrheins überwiegen ca. 2 m hoch über dem mittleren Wasserspiegel des Flusses gelegene, humusfreie bis ‑arme Auenkarbonatrohböden (Z104), die eine deutliche Schichtung ihrer Sedimente zeigen. Bis in größere Tiefe sind in diesen jungen Böden Plastikabfälle und anderer Zivilisationsmüll zu finden. In den tiefer liegenden Gerinnen und Ausbuchtungen der Buhnenfelder finden sich kleinflächig Auengley-Brauner Auenboden und Auengley.

Kennzeichnend für die breite, flachwellige Auenfläche im Bereich der Wiesemündung südlich von Weil am Rhein sind karbonatfreie Braune Auenböden aus Auensand und ‑lehm (Z115). Besonders in schmalen Rinnen und tiefer gelegenen Auenabschnitten weisen sie stellenweise hydromorphe Merkmale im Unterboden auf, die aber auch dort durch Absenkung des Grundwassers um etwa 3–5 m überwiegend reliktischer Natur sind (HGK, 1975). Seit der Flusskorrektion ist in diesem Abschnitt der Wieseaue nicht mehr mit Überflutungen zu rechnen. Im Nordwesten schließt sich eine geringfügig höher liegende ältere Auenterrasse an, auf der Braunerden aus kiesigem Auensand über Terrassenschotter entwickelt sind (Z114).

Die Böden auf der älteren Auenterrasse bei Weil am Rhein-Märkt unterscheiden sich nur wenig von denen des tiefer gelegenen Niveaus (Z109, Z111). Geringere Kalkgehalte und punktuell auftretende karbonatfreie Profile sind vermutlich darauf zurückzuführen, dass an den Auensedimenten auch von der Wiese abgelagertes Schwarzwaldmaterial beteiligt ist. Nördlich von Märkt sind auf der Terrasse Braune Auenböden aus kalkfreiem, z. T. schwach sandigem Auenlehm der Kander verbreitet (Z99). Nordwestlich des Kander-Schwemmfächers schließen sich Auenflächen im flachen Schwemmfächerbereich von Feuerbach und Engebach an. Die schluffig-lehmigen Auensedimente sind dort z. T. kalkhaltig und weisen oft reliktische Vergleyungsmerkmale auf (Auengley-Brauner Auenboden, Z101).

Am Fuß der Märkter Terrasse sowie an deren Ostrand, am Fuß des Hochgestades, wurden in alten Flussrinnen Nassgleye und Niedermoore kartiert (Z112, Z113). Das auch dort künstlich abgesenkte Grundwasser wurde im Rahmen der Bodenkartierung (1993) bei den Nassgleyen unterhalb 10 dm und bei den Niedermooren unterhalb 4 dm u. Fl. angetroffen. Dasselbe gilt für die Niedermoore in KE Z113, die weiter südlich in der Randrinne bei Weil am Rhein abgegrenzt wurden.

Westlich von Breisach-Oberrimsingen fließt die Möhlin in einer Randrinne der Rheinaue nach Norden. Wegen des Zuflusswassers und aufgrund von Einflüssen des Grundwasserrückstaus durch das Kulturwehr Breisach weisen die Böden rezente Vergleyung auf (kalkreicher Brauner Auenboden-Auengley, Z110; kalkreicher Auengley-Brauner Auenboden, Z108). Geringmächtiger, schluffreicher Auenlehm lagert dort über holozänem Rheinschotter. Weitere Vorkommen von Einheit Z108, bei denen das Grundwasser allerdings stark abgesenkt ist, finden sich an der Mündung des Sulzbachs und der Hügelheimer Runs in die Rheinaue nördlich und südlich von Neuenburg-Grißheim.

Literatur

- (1997). Exkursion D8: Landkreis Lörrach. – Exkursionsführer zur Jahrestagung der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft 1997. – Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, 82, S. 383–421.

- (1975). Dinkelberg-Hochrhein (Markgräfler Land – Weitenauer Vorberge – Wiesental – Dinkelberg – Hochrhein – Wehratal). – Hydrogeologische Karte Baden-Württemberg, 71 S., 5 Karten, Freiburg i. Br. (Geologisches Landesamt Baden-Württemberg).

- (2001). Die Böden des Breisgaus und angrenzender Gebiete. – Berichte der Naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg i. Br., 91, S. 1–138.

- (1969). Bestockungsumbau im Trockengebiet Oberrhein – Eine volkswirtschaftliche und landeskulturelle Aufgabe. – Schriftenreihe der Landesforstverwaltung Baden-Württemberg, 26, S. 1–151, 5 Kt.