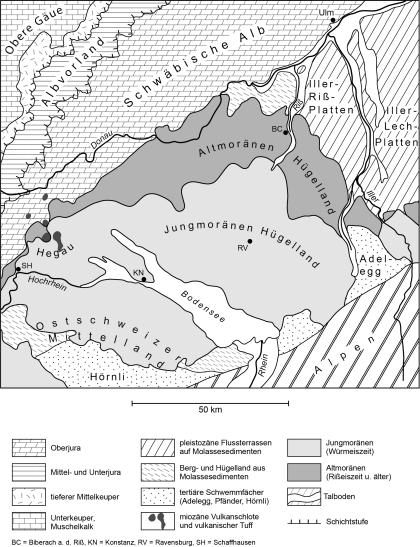

Das baden-württembergische Alpenvorland bildet eine weitläufige Hügellandschaft, die sich südlich der Schwäbischen Alb im Vorfeld der Alpen ausbreitet. Es erstreckt sich dabei dreiecksförmig zwischen dem Bodensee und Hochrhein an der Grenze zur Schweiz, der Schwäbischen Alb im Nordwesten und der östlichen Begrenzung entlang von Iller und weiter im Süden von Aitrach und Eschach. Sowohl die maximale Nord–Süd-Erstreckung, wie auch die größte Ost–West-Distanz beträgt rund 100 km. Im Unterschied zu den meisten anderen Landschaften Baden-Württembergs besteht das Alpenvorland aus erdgeschichtlich jungen, känozoischen Gesteinen, deren Bildung und Ablagerung mit der Entstehung der Alpen und ihrer Entwicklung zu einem Hochgebirge zusammenhängt. Bei diesen handelt es sich einmal um Sedimente aus der Tertiär-Zeit, die als Füllung aus Abtragungsmaterial der Alpen in das vorgelagerte Molassebecken geschüttet wurden. Zum anderen konnten sich in den quartären Kaltzeiten im Hochgebirge große Eismassen ansammeln, was schließlich zum Austreten der Gletscher aus den Alpentälern und zur Ablagerung des mitgeführten alpinen Gesteinsmaterials im Vorland führte.

Landschaft und Klima

Die Landschaftsentwicklung im südwestdeutschen Alpenvorland wurde in ihren Grundzügen durch das geologische Geschehen in den Alpen während des jüngsten Abschnitts der Erdgeschichte, dem Quartär, bestimmt. Der Aufbau großer Eismassen im Hochgebirge führte wiederholt zum Ausfließen der Gletscher aus den Alpentälern und zu ihrem Vorrücken bis weit in das Vorland hinein. So stieß der pleistozäne Rheingletscher während der Würmeiszeit von seiner Austrittsstelle aus dem Alpenrheintal bis zu 60 km weit nach Norden vor und dehnte sich entlang des Bodenseebeckens nach Westen bis in die Gegend um Schaffhausen aus. Nach dem Abschmelzen der Eismassen formten die hinterlassenen Moränenablagerungen das Jungmoränen-Hügelland.

Das Jungmoränengebiet wird an seinem Außenrand von den Gletscherablagerungen älterer Vereisungen umgeben, die das Altmoränen-Hügelland bilden. Im Bereich seiner größten Ausdehnung erstreckt es sich bis 25 km weiter nach Norden und reicht über das Donautal hinaus bis auf den Südrand der Schwäbischen Alb. Charakteristisch für das Gebiet der Altmoränen sind überwiegend größere Hügel und Hügelrücken. In die Altmoränenlandschaft sind immer wieder Täler mit auffällig breiten Talböden eingeschaltet, deren Weite im Widerspruch zur Bedeutung und Wasserführung der heutigen Fließgewässer steht. Bei ihnen handelt es sich um frühere Schmelzwassertäler, in welchen die enormen Wassermengen, die am Außenrand der würmzeitlichen Vereisung frei wurden, nach Norden zur Donau hin abgeführt wurden. Das Donautal fungierte dabei an der Nahtlinie zwischen Alpenvorland und der Schwäbischen Alb als Urstromtal. Am Außenrand der Altmoränen zwischen dem Gebiet östlich von Riedlingen und dem Rißtal nördlich von Biberach ist in feinkörnig-pelitischen bis sandigen Molassesedimenten hügeliges Gelände ausgebildet, das als Tertiärhügelland landschaftlich eine nur kleine Fläche einnimmt.

Aufgrund naturräumlicher Unterschiede lassen sich die Altmoränenbereiche im baden-württembergischen Alpenvorland in verschiedene Untereinheiten gliedern. Die mittlere Altmoränenlandschaft wird im Osten durch das nördliche Rißtal und das Umlachtal südöstlich von Biberach a. d. Riß begrenzt. Seine westliche Begrenzung verläuft entlang des Ringgenbachtals, das sich westlich von Pfullendorf, nach Norden bis zu seiner Einmündung ins Ablachtal erstreckt. Die klimatischen Verhältnisse sind hier gemäßigt. Typisch ist die weite Verbreitung von Lösslehmdecken und lösslehmreichen Fließerden, welche den glazialen Untergrund mehr oder weniger lückenhaft verhüllen. Die östliche Altmoränenlandschaft reicht bis an den Rand des Adelegg-Berglands ganz im Süden des Landes und ist durch insgesamt hohe Niederschläge gekennzeichnet. Im westlichen Altmoränengebiet fehlt dagegen eine großflächige Bedeckung mit lösslehmreichen Fließerden und Lösslehmen. Auch geht seine Ausdehnung nördlich der Jungmoränen deutlich zurück und bildet weiter nach Westen einen nur noch schmalen, wenige Kilometer breiten Saum mit z. T. lückenhafter Moränenbedeckung.

Das Jungmoränen-Hügelland zeigt im Vergleich zum Altmoränengebiet insgesamt ein deutlich unruhigeres Relief mit einem gebietsweise engräumigen Wechsel von kuppigen Vollformen und geschlossenen, abflusslosen, häufig vermoorten Hohlformen. Seine äußere Begrenzung bildet der als Äußere Jungendmoräne bezeichnete Endmoränenwall des würmzeitlichen Maximalstands. Dieser markiert über große Strecken des südwestdeutschen Alpenvorlands die europäische Wasserscheide zwischen dem zur Donau orientierten danubischen System und dem rheinischen Einzugsgebiet mit dem Bodensee und Hochrhein als Vorfluter. Verstärkte Abtragung aufgrund der tief liegende Erosionsbasis führte zur Herausbildung des Bodenseehinterlands, welches sich mit Geländehöhen von 400–580 m NN deutlich von den übrigen Jungmoränenbereichen (ca. 550–800 m NN) abhebt. Die Tieflage des Bodensees unterstützte zudem das erosive Herauspräparieren der markanten Bergkegel des Hegaus im Westen des weiteren Bodenseehinterlands. Deren Kern bilden vulkanische Schlotröhren aus harten magmatischen Gesteinen, die vor ca. 13–6 Mio. Jahren im mittleren und späten Miozän gefördert wurden.

Typisch für das Bodenseehinterland sind die bereichsweise vorkommenden, häufig schwarmförmig angeordneten Drumlins (Schreiner, 1992a). Bei diesen handelt es sich um stromlinienförmige, oft an Walrücken erinnernde längliche Hügel, die durch das fließende Gletschereis modelliert wurden. Das östliche Jungmoränen-Hügelland mit seinem engräumigen Wechsel von Moränenkuppen und Senkenbereichen bildet wesentliche Teile des zu Baden-Württemberg gehörenden Westallgäus und wurde von einem Teilstrom des würmzeitlichen Gletschers, dem sog. Argenlobus, geformt.

Charakteristische Elemente in den Moränengebieten sind einzelne größere Becken, die sowohl im Jungmoränen- wie auch im Altmoränengebiet auftreten. Diese können z. T. als klassische Zungenbecken interpretiert werden, welche durch die Gletscherarbeit mächtiger Eismassen herausmodelliert wurden. Bekannte Beispiele sind das Becken von Bad Wurzach im Altmoränengebiet des östlichen Rheingletschers oder das Pfrunger Ried in der Jungmoränenlandschaft südlich von Ostrach. Eine weitere markante Beckenstruktur stellt das Schussenbecken dar, das sich vom Bodensee gut 30 km nach Norden in der Hauptvorstoßrichtung des pleistozänen Rheingletschers erstreckt und in dessen Verlängerung weitere Beckenstrukturen bis in das Altmoränengebiet reichen.

Ganz im Südosten des baden-württembergischen Alpenvorlands befindet sich östlich von Isny das bereits den ersten Alpenausläufern vorgelagerte Bergland der Adelegg mit Höhen von über 1000 m NN (Schwarzer Grat: 1118 m NN). Es besteht aus geröllreichen Ablagerungen, die in einem großen Schwemmfächer während des jüngeren Tertiärs in das Molassebecken geschüttet wurden. Im Unterschied zum östlichen, bayerischen Teil der Adelegg, den der Illergletscher erreicht hat, wurde der württembergische Teil nur randlich vom Eis des Rheingletschers beeinflusst. Bereits wenige Kilometer nordöstlich von Leutkirch war das Alpenvorland stets eisfrei. Von hier aus öffnet sich die Terrassenlandschaft der Iller-Riß-Platten in einem spitzwinkligen Dreieck nach Norden bis zur Donau (Ellwanger et al., 2011a). Treppenartig ansteigende Flussschotter aus verschiedenen Kaltzeiten überlagern dabei die Gesteine des Molassesockels.

Das Klima im südwestdeutschen Alpenvorland wird im Wesentlichen durch die Höhenlage sowie durch die nach Süden zunehmende Stauwirkung der Alpen bestimmt. Die Jahrestemperaturen liegen weitverbreitet in einer Spanne zwischen knapp 7 °C und etwa 8 °C. Abweichungen finden sich im Bodenseegebiet und seinem Hinterland, wo aufgrund der relativ tiefen Lage und der Wirkung des Bodensees als Wärmespeicher mittlere Jahrestemperaturen bis 9 °C erreicht werden. Die mittleren Jahresniederschläge bewegen sich in weiten Teilen zwischen ca. 770 mm und 850 mm. Ganz im Westen des baden-württembergischen Alpenvorlands, im Hegau, sinken die Niederschläge im Regenschatten der südwestlichen Ausläufer der Schwäbischen Alb lokal bis auf 700 mm ab. Die Zunahme der Niederschläge entlang eines ausgeprägten Nord–Süd-gerichteten Gradienten zeigt sich v. a. im östlichen Alpenvorland und deutet sich aufgrund der zunehmenden Alpennähe auch schon im Bereich des mittleren Bodensees an. Die Niederschlagshöhen des nördlichen Teils steigen dabei nach Süden rasch auf Werte von 1000 mm an und in unmittelbarer Alpennähe werden sogar 1500 mm überschritten. Mit seinen Gipfelbereichen zwischen 950 m NN und etwas über 1100 m NN gelegen, weist die Adelegg für das südwestdeutsche Alpenvorland z. T. extreme Klimaverhältnisse auf. Die Temperaturen sinken hier auf Jahreswerte deutlich unter 6 °C ab und die Jahresniederschläge reichen an Werte von 2000 mm heran und übersteigen diese sogar stellenweise.

Geologisch-geomorphologischer Überblick

Das südwestdeutsche Alpenvorland ist Teil eines großen mitteleuropäischen Landschaftsraums, der als wenige Zehnerkilometer bis über 100 km breiter Saum entlang des Nordrands der Alpen verläuft und sich vom Genfer See bis zum Ostende der Alpen in die Nähe von Wien über eine Entfernung von ca. 1000 km erstreckt. Seine Entstehung hängt eng mit den geotektonischen Vorgängen bei der Kollision des afrikanischen Kontinents mit der eurasischen Platte und der Auffaltung der Alpen seit dem älteren Tertiär vor rund 50 Mio. Jahren zusammen (Scholz, 2016).

Als Folge des Abtauchens der eurasischen Platte unter den afrikanischen Kontinent entstand im Nahtbereich, nördlich der sich auffaltenden Alpen, ein asymmetrisches, trogförmiges Vorlandbecken. Zusätzlich wurde die Beckenabsenkung durch die Auflast der im Gebirge angehäuften Gesteinsmassen verstärkt. Die Beckenfüllung aus dem Abtragungsmaterial der Alpen erreicht in unmittelbarer Alpennähe Mächtigkeiten von teilweise über 5000 m und nimmt zum Außenrand bis auf wenige Zehnermeter ab. Die Sedimentation in diesem Molassebecken fand je nach Verbindung zum offenen Meer unter marinen oder limnischen Bedingungen im Salz- bzw. Süßwasser statt. Aus einmündenden Alpentälern wurden zudem im südlichen Teil mächtige geröllreiche Serien in großen Schwemmfächersystemen abgesetzt. Schließlich kam die Molassesedimentation im Jüngeren Miozän vor rund 10 Mio. Jahren zum Erliegen, nachdem der nordalpine Vorlandtrog weitgehend aufgefüllt war. Die flache Aufschüttungslandschaft wurde nun von Flüssen aus dem Alpenraum nach Norden zu einem Vorläufer der Donau gequert. Die fluviatile Formung setzte sich zunächst auch mit dem Beginn der quartären Klimawechsel vor rund 2,6 Mio. Jahren fort. Relikte dieser alten Flussablagerungen aus Kies- und Schottersträngen haben sich bis heute als weitläufige Terrassenablagerungen erhalten.

In den Kaltzeiten fand ein starker Eisaufbau in den Hochlagen der Alpen statt, der v. a. während der jüngeren pleistozänen Kaltphasen zum Austreten der Gletschermassen aus den Alpentälern führte. Dabei waren das Ausmaß der Vorlandvergletscherung und die Überformung der Landschaft mit Glazialsedimenten von der Größe des jeweiligen inneralpinen Einzugsgebiets abhängig. Im Bereich des tief in die Alpen hinein reichenden Einzugsgebiets des Rheingletschers konnten sich enorme Eismassen ansammeln, die wiederholt aus dem Alpenrheintal ausflossen und zu einer teilweise weit nach Norden reichenden Vergletscherung des südwestdeutschen Alpenvorlands führten, die sogar die Schwäbische Alb erreichte. Neben Moränenablagerungen aus einem unsortierten Gemisch aus Sand, Schluff und Ton mit wechselnden Kiesgehalten wurden von den Gletschern an ihren Rändern durch Schmelzwässer große Mengen an Kiesen abgesetzt.

Böden

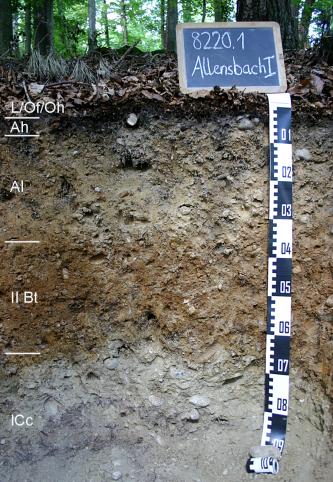

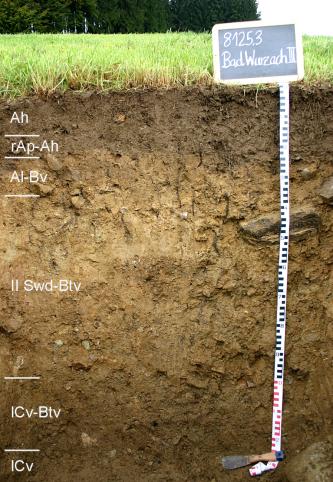

Im Jungmoränengebiet werden die Böden i. W. durch die im Bereich des Gletschers und seinem Umfeld abgesetzten Ablagerungen geprägt, unter denen kiesführende, sandig-lehmige Moränenablagerungen („Geschiebemergel“) eine weite Verbreitung besitzen. Daneben kommen jedoch auch feinkörnige, schluffig-tonige und sandige Beckensedimente sowie im Vorfeld des früheren Gletschers geröll- und kiesreiche Schmelzwasserablagerungen vor. Auf den durchweg kalkreichen Lockergesteinen des Jungmoränengebiets entwickelten sich hauptsächlich Parabraunerden, deren Eigenschaften stark von der Körnung der jeweiligen Glazialsedimente abhängen. Gebietsweise tritt in den Jungmoränenbereichen ein engräumig wechselndes Relief aus Moränenhügeln und geschlossenen, grundwassererfüllten Hohlformen auf, in denen typischerweise Niedermoore aufgewachsen sind. Große Vorkommen von teilweise mehrere Meter mächtigen Niedermooren, in deren Zentrum sich meist Hochmoorkomplexe gebildet haben, sind charakteristisch für weitläufige Senken- und Beckenbereiche.

Im Altmoränen-Hügelland weisen die Parabraunerden auf den rißzeitlichen Moränenablagerungen im Vergleich zum Jungmoränengebiet eine meist deutlich größere Entwicklungstiefe auf (Kösel, 2014). Das Altmoränengebiet gehörte während der letzten Eiszeit dem Periglazialraum an, weshalb die Glazialablagerungen häufig von lösslehmhaltigen Fließerden sowie örtlich von Lösslehm überlagert werden. Die hier weit verbreiteten Parabraunerden sind meist nur mäßig intensiv ausgebildet und zeigen häufig Staunässemerkmale. Vor allem auf Lösslehm-Fließerden macht sich mit den nach Süden ansteigenden Niederschlägen eine abnehmende Tonverlagerung in den Böden bemerkbar und führt schließlich zur Ablösung von Parabraunerden durch Braunerden. In Positionen mit reliefbedingtem Wasserzufluss (z. B. Mulden, Hangfußbereiche), aber auch auf Verebnungsbereichen, sind stark staunasse Pseudogleye aus Lösslehm und lösslehmhaltigen Fließerden ein typischer Bestandteil des Bodenmusters. Niedermoore sind meist auf größere Glazialbecken beschränkt, treten aber auch in geringmächtiger Ausbildung in den Schmelzwassertälern auf, die vom Außenrand der Jungmoränen die Altmoränenlandschaft zur Donau hin queren.

Die weitläufigen Terrassenverebnungen der Iller-Riß-Platten sind großflächig von Lösslehm und lösslehmreichen Fließerden sowie in der Nähe des Donautals auch von mächtigerem Löss überdeckt. Während im nördlichen Abschnitt Parabraunerden flächig verbreitet sind, treten schon im mittleren Bereich großflächig Pseudogleye auf. Parabraunerden sind hier auf wasserzügige Positionen, wie etwa Terrassenränder beschränkt. Im niederschlagsreichen Bergland der Adelegg wird die Bodenverbreitung von kieshaltigen Braunerden mit häufig größerer Entwicklungstiefe dominiert.

Landnutzung

Große städtische Verdichtungsräume fehlen im baden-württembergischen Alpenvorland, wenn man von Ulm a. d. Donau absieht. Die Bevölkerungsdichte ist insgesamt deutlich geringer als in den Kernräumen Baden-Württembergs. Die Besiedlung und die damit zusammenhängende Nutzung der Landschaft verliefen zögerlicher als in den naturräumlichen Gunstgebieten Südwestdeutschlands. Neben einzelnen Schwerpunkten im Bodenseeraum und im Federseegebiet, die bereits seit vorgeschichtlicher Zeit besiedelt waren, setzte die flächige Besiedlung des südwestdeutschen Alpenvorlands erst mit dem Eintreffen alemannischer Siedler an seinem Nordrand zu Beginn des Frühmittelalters ein, nachdem die Römer den Donaulimes geräumt hatten. In der Folge wurden nun große Teile des südwestdeutschen Alpenvorlands als Altsiedelland erschlossen. Seine vollständige Durchdringung mit Siedlungen auch in ungünstigen Bereichen erfolgte jedoch erst im Zuge der hochmittelalterlichen Landnahme.

Die heutige agrarische und forstliche Nutzung des Raums folgt in groben Zügen den klimatischen Gegebenheiten. Im nördlichen und westlichen Alpenvorland herrscht aufgrund moderater Niederschlagswerte Ackernutzung vor, die auf den fruchtbaren Löss- und Lösslehmböden entlang des Donautals mit hoher Intensität erfolgt. Einzelne größere Waldareale hängen häufig mit ungünstigen Boden- oder Reliefverhältnissen sowie den Besitzverhältnisse zusammen. Vor allem im östlichen Alpenvorland steigen auf staunassen Böden die Waldanteile merklich an, während Acker- zugunsten der Grünlandnutzung abnimmt. Im niederschlagsreichen südöstlichen Alpenvorland setzt die Ackernutzung schließlich fast vollständig aus.

Im Bergland der Adelegg wurden nach dem Zweiten Weltkrieg zahlreiche Höfe aufgegeben und die zugehörigen Grünlandflächen häufig in Wald umgewandelt. Ihr Gebiet wird inzwischen nahezu komplett forstwirtschaftlich genutzt. Die Bodenseeregion nimmt aufgrund ihrer Klimagunst eine Sonderstellung ein. Das aus meist kleineren Waldflächen, Grünland und Äckern bestehende Nutzungsmosaik wird hier durch Sonderkulturen, vorwiegend Obst, Hopfen und Wein ergänzt.

Grundwasser

Die bedeutendsten Grundwasservorkommen im Alpenvorland finden sich einerseits in den Talzügen, die ausgehend vom ehemaligen Gletscherrand als Schmelzwasserrinnen mit hoch durchlässigen Kiesen und Sanden verfüllt wurden, andererseits in Schotterkörpern, die beim Eiszerfall abgelagert wurden. Beispiele hierfür sind die Leutkircher Heide, das Aitrachtal oder die Kieskörper im Ablachtal, Andelsbachtal oder Ostrachtal. Weitere größere Kieskörper finden sich z. B. im Argen-Delta oder im Singener Kiesfeld. Dort liegen mehrere kiesige Einheiten übereinander. Das darin vorhandene Grundwasser ist durch geringer durchlässige Sedimente hydraulisch mehr oder weniger deutlich voneinander getrennt. Ein derartiger Aufbau führt zu einer Stockwerksgliederung im Untergrund. Neben diesen Kieskörpern, die bereichsweise von geringmächtigen, meist geringer durchlässigen, holozänen Deckschichten überlagert werden, gibt es weitere, grundwassererfüllte und gut durchlässige Kieskörper, die unter einer bisweilen mehrere Zehner Meter mächtigen Überdeckung aus jüngeren Moränensedimenten liegen. Es handelt sich hierbei z. B. um die Haslach-Schotter im Gebiet der Iller-Riß-Platten oder die älteren Schotterkörper der Argen-Ach-Rinne und des Isnyer Beckens.

Weniger ergiebige Grundwasservorkommen können in kleinräumigeren, kiesigen Einschaltungen auftreten, die in die geringer durchlässigen Moränensedimente eingelagert sind. Sie sind lediglich von lokaler wasserwirtschaftlicher Bedeutung.

Brunnen in den größeren Kieskörpern können Ergiebigkeiten von mehreren Zehner l/s erreichen. Die Grundwasservorkommen sind deshalb wasserwirtschaftlich von regionaler bis überregionaler Bedeutung. Größere Brunnen dienen z. B. der Trinkwasserversorgung von Isny oder Leutkirch. Daneben gibt es zahlreiche weitere kleinere Brunnen und Quellen, die der ortsnahen Trinkwasserversorgung kleinerer und mittlerer Gemeinden dienen.

Die Iller-Riß-Platten sind durch das Vorkommen von Deckenschottern charakterisiert. Diese grobkörnigen fluviatilen Sedimente sind deckenförmig auf den Hochflächen (Riedeln) zwischen den Tälern verbreitet. Die Grenzfläche zu den unterlagernden, geringer durchlässigen und als Stauer wirkenden Molassesedimenten liegt meist über dem Vorflutniveau, so dass dort oft Schichtquellen an Quelllinien austreten können. Da die Deckenschotter häufig in kleine Flächen zerteilt sind, sind die Quellschüttungen meist gering. Ausnahmen bilden z. B. die Quellen bei Hauerz oder Haslach (bei Rot an der Rot) mit Schüttungen von mehreren Zehner l/s. Sie entwässern großräumig zusammenhängende Deckenschotterkörper.

Mit Ausnahme der Oberen Meeresmolasse sind die übrigen Molasseeinheiten überwiegend als Grundwassergeringleiter einzustufen. Eingeschaltete Feinsandlagen können geringe Mengen an Grundwasser führen, die Abfolge ist dann als schichtig gegliederter Grundwasserleiter ausgebildet. Die Grundwasservorkommen können zur lokalen Trinkwasserversorgung genutzt werden.

In der Oberen Meeresmolasse gibt es mit der Baltringen-Formation im oberen Abschnitt und den Heidenlöcher-Schichten im unteren Abschnitt zwei flächig verbreitete grundwasserführende Einheiten. Sie werden lokal zur Trinkwassergewinnung genutzt.

Grundwässer in den glazial geprägten Sedimenten des Alpenvorlandes liegen mit einer Gesamthärte von 12–18 °dH überwiegend im Härtebereich „hart“. In Gebieten mit geringen Flurabständen und in Mooren sind die Grundwässer oft sauerstoffarm. Dann können in ihnen hohe Eisen- und Mangangehalte auftreten.

Weiterführende Informationen zu den hydrogeologischen Verhältnissen im Alpenvorland finden sich in HGK (1985), Villinger (1997; 2011) sowie in Ad-Hoc-AG Hydrogeologie (2016).

-

Die Isnyer Achquelle ist eine Stauquelle, an der gespanntes Grundwasser aus den glazial geprägten Sedimenten der Argen-Ach-Rinne austritt.

Quellsee der Achquelle (Isnyer Ach östlich von Isny) – Die Isnyer Achquelle ist eine Stauquelle, an der gespanntes Grundwasser aus den glazial geprägten Sedimenten der Argen-Ach-Rinne austritt.

-

Schussenquelle (ca. 750 m nordnordöstlich von Bad Schussenried-Roppertsweiler)

Die Schussenquelle liegt ca. 750 m nordnordöstlich von Bad Schussenried-Roppertsweiler in einem kleinen Wäldchen. Es ist hier der nördlichste Punkt eines Endmoränenbogens der letzten Eiszeit (Würm-Eiszeit). Ursprünglich aus zwei Quellteichen ausströmend, fiel die Schussenquelle nach der Entwässerung der nördlich anschließenden Riedflächen (unterirdisches Einzugsgebiet) größtenteils trocken und zeigt heute nur mehr geringe Wasserführung. Der Endmoränenbogen bildet gleichzeitig einen Abschnitt der oberirdischen Europäischen Wasserscheide: Die Schussen und ihre Nebenbäche fließen in den Bodensee, den die Schussen nach rund 56 km erreicht, während die nördlich der Endmoräne abfließenden Bäche sowie das Federseeried und die umgebenden Riedflächen zur Donau hin entwässern. 1866 konnte an der Schussenquelle ein Lager späteiszeitlicher Rentierjäger ausgegraben werden. Diese Entdeckung der ersten altsteinzeitlichen Fundstelle Mitteleuropas lieferte erstmals sichere Beweise dafür, dass steinzeitliche Jäger in der Tundra des eiszeitlichen Mitteleuropa leben und überleben konnten.

Schussenquelle ca. 750 m nordnordöstlich von Bad Schussenried-Roppertsweiler

Die Schussenquelle liegt ca. 750 m nordnordöstlich von Bad Schussenried-Roppertsweiler in einem kleinen Wäldchen. Es ist hier der nördlichste Punkt eines Endmoränenbogens der letzten Eiszeit (Würm-Eiszeit). Ursprünglich aus zwei Quellteichen ausströmend, fiel die Schussenquelle nach der Entwässerung der nördlich anschließenden Riedflächen (unterirdisches Einzugsgebiet) größtenteils trocken und zeigt heute nur mehr geringe Wasserführung. Der Endmoränenbogen bildet gleichzeitig einen Abschnitt der oberirdischen Europäischen Wasserscheide: Die Schussen und ihre Nebenbäche fließen in den Bodensee, den die Schussen nach rund 56 km erreicht, während die nördlich der Endmoräne abfließenden Bäche sowie das Federseeried und die umgebenden Riedflächen zur Donau hin entwässern. 1866 konnte an der Schussenquelle ein Lager späteiszeitlicher Rentierjäger ausgegraben werden. Diese Entdeckung der ersten altsteinzeitlichen Fundstelle Mitteleuropas lieferte erstmals sichere Beweise dafür, dass steinzeitliche Jäger in der Tundra des eiszeitlichen Mitteleuropa leben und überleben konnten.

Schussenquelle (ca. 750 m nordnordöstlich von Bad Schussenried-Roppertsweiler) – Die Schussenquelle liegt am nördlichen Rand der würmzeitlichen Endmoränensedimente des Rheingletschers.

Geogefahren

Im Alpenvorland sind ausschließlich gravitative Massenbewegungen als geogene Naturgefahren bekannt. Rutschungen treten innerhalb der gering verfestigten Molassesedimente sowie der Jüngeren Juranagelfluh auf. Infolge von Starkregenereignissen sind auch schlammstromartige Böschungsrutschungen (Hangmuren), wie beispielsweise an der A98 bei Orsingen-Nenzingen, möglich.

Deutlich seltener treten auch Sturzereignisse an entsprechenden Steilanschnitten der Molassegesteine auf, wie z. B. im Eschachtal bei Isny.

Rohstoffe

Die mit Abstand wichtigsten mineralischen Rohstoffe im oberschwäbischen Alpenvorland sind die glazial geprägten Kies- und Sandvorkommen aus quartär-zeitlichen Lagerstätten sowie die tertiärzeitlichen Quarzsand-Lagerstätten in der Molasse. Neben den quartären Kiesvorkommen aus dem Oberrheingraben zählen die des oberschwäbischen Alpenvorlandes zu den wichtigsten im Land. Sie sind jedoch deutlich kleiner und ungleich komplizierter aufgebaut. Die Kies- und Quarzsandvorkommen befinden sich vielfach in Terrassenschottern oder sind an Schmelzwasserrinnen und Becken wie z. B. das Singener Becken oder an Deltaschüttungen gebunden. Die Gewinnung der Lockergesteine erfolgt im Trocken- und untergeordnet im Nassabbau.

Die tertiär-zeitlichen Quarzsande kommen in der Oberen Meeresmolasse und der Oberen Brackwassermolasse vor. Der Grobsandzug der Oberen Meeresmolasse ist ein schmaler und langgestreckter, ehemals küstenparallel verlaufender Sedimentationskörper des Molassemeeres. Dieser ist heute teilweise als gut erkennbarer Höhenzug erhalten und lässt sich nordöstlich von Singen bis südlich von Mengen verfolgen. Die feinkiesigen Graupensande der Grimmelfingen-Formation der Oberen Brackwassermolasse treten in Baden-Württemberg nur zwischen Ehingen und Ulm am Südrand der Schwäbischen Alb in bauwürdigen Mächtigkeiten auf. Die Sande wurden in einer NO–SW verlaufenden Flussrinne abgelagert, wobei die Sedimente in südwestliche Richtung geschüttet wurden.

Ziegeleirohstoffe kommen in eiszeitlichen Beckentonen und in der Unteren Süßwassermolasse vor. Die grobkeramischen Rohstoffe wurden früher in zahlreichen Gewinnungsstellen abgebaut. Aufgrund von Konzentrationsprozessen in der Grobkeramischen Industrie wird im Alpenvorland nur noch in einem Betrieb Material für die Herstellung von Hintermauerziegeln gewonnen.

Torf wird nur noch in sehr geringen Mengen in einer Grube bei Vogt (Reichermoos) für balneologische Zwecke abgebaut. Bis Anfang des 20. Jh. erfolgte der Torfabbau in Oberschwaben an mehreren Stellen im industriellen Maßstab zur Brenntorfgewinnung.

Aus historischer Sicht waren die Erdöl- und Erdgasvorkommen im Alpenvorland von großer Bedeutung, welche von den 1960er Jahren bis 1996/97 in Betrieb waren. Sandsteine und der sog. Randengrobkalk der Oberen Meeresmolasse, ein Schalentrümmerkalkstein, fanden bis in die erste Hälfte des 20. Jh. als Bausteine Verwendung. Die vulkanischen Schlotröhren des Hegau aus Basalt oder Phonolith wurden bis in das 20. Jh. zu Schotterzwecken abgebaut.

Externe Lexika

Wikipedia

Weiterführende Links zum Thema

Literatur

- (2016). Regionale Hydrogeologie von Deutschland – Die Grundwasserleiter: Verbreitung, Gesteine, Lagerungsverhältnisse, Schutz und Bedeutung. – Geologisches Jahrbuch, Reihe A, 163, 456 S., Hannover.

- (2011a). Quartärgeologie des Rheingletschergebiets (Exkursion I). – Jahresberichte und Mitteilungen des Oberrheinischen Geologischen Vereins, N. F. 93, S. 387–417.

- (1985). Grundwasserlandschaften. – Hydrogeologische Karte Baden-Württemberg, 12 S., 8 Anlagen, Freiburg i. Br. (Geologisches Landesamt Baden-Württemberg).

- (2014). Süddeutsches Vereisungsgebiet. – Blume, H.-P., Felix-Henningsen, P., Horn, R., Stahr, K. & Guggenberger, G. (Hrsg.). Handbuch der Bodenkunde, Kap. 4.5 Böden als landschafts- und kulturgeschichtliche Urkunden, Unterkap.4.5.3 Paläoböden Weinheim (Wiley-VCH).

- (2016). Bau und Werden der Allgäuer Landschaft. 3. vollständig überarb. u. erweiterte Aufl., 354 S., Stuttgart (Schweizerbart).

- (1992a). Einführung in die Quartärgeologie. 257 S., Stuttgart (Schweizerbart).

- (1997). Der Oberjura-Aquifer der Schwäbischen Alb und des baden-württembergischen Molassebeckens (SW-Deutschland). – Tübinger Geowissenschaftliche Arbeiten, Reihe C, 34, S. 77–108.

- (2011). Erläuterungen zur Geologischen Übersichts- und Schulkarte von Baden-Württemberg 1 : 1 000 000. 13. Aufl., 374 S., 1 Karte, Freiburg i. Br.