Allgemeines

An den meist bewaldeten Talhängen im Buntsandsteingebiet des Schwarzwalds dominieren Schuttdecken aus Gesteinen des Mittleren Buntsandsteins. Es handelt sich um lehmig-sandiges, steiniges, oft blockführendes Material auf dem sich stark versauerte, nährstoffarme podsolige Braunerden bis Podsole entwickelt haben. Wie stark die Podsolierung im Einzelnen ausgeprägt ist hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die Substratzusammensetzung, das Klima und die Exposition sowie die aktuelle und historische Nutzung spielen dabei eine entscheidende Rolle. Bei der Podsolierung werden unter sehr stark sauren Bedingungen in durchlässigen, sandigen Böden aus der Humusauflage organische Stoffe ausgetragen und mit dem Sickerwasser mehrere Dezimeter nach unten verlagert. Sie verbinden sich dabei mit Eisen und Aluminium aus dem Oberboden, die dadurch ausgewaschen werden, was zu einem fahlgrauen abgereicherten Ae-Horizont führt. Im Unterboden fallen diese Stoffe in Anreicherungshorizonten wieder aus. Ein dunkel gefärbter humoser Bh-Horizont liegt häufig über einem durch Eisenoxide orangebraun gefärbten Bs-Horizont. Neben den vertikalen Verlagerungsprozessen spielt an den Hängen auch ein lateraler Stofftransport eine Rolle. Örtlich kann die Einlagerung von Sesquioxiden so stark sein, dass sich Orterde oder ein fester Ortsteinhorizont bildet.

Hangbereiche vorherrschend mit Podsolen

Für die Ausbildung voll entwickelter Podsole bieten vor allem die kühlen und niederschlagsreichen, mit Nadelwäldern bestandenen Tal- und Stufenhänge des Grindenschwarzwalds beste Voraussetzungen. Der Sesquioxid-Anreicherungshorizont (Bs) der in Kartiereinheit (KE) b84 beschriebenen Podsole ist meist mehr oder weniger stark zu Ortstein verfestigt. Die Mächtigkeit der Auswaschungshorizonte (Ae) schwankt erheblich und kann in Abhängigkeit von der Durchlässigkeit des Substrats sehr kleinräumig wechseln. Eine Besonderheit im Grindenschwarzwald sind die Bändchenpodsole, die in den oberen Hangabschnitten auftreten und im Unterboden eine dünne, harte Eisenschwarte besitzen, die im Anschnitt als 1–2 cm breites Bändchen erscheint, dessen Genese bisher nicht vollständig geklärt ist (Jahn, 1957; Stahr, 1973). Neben den Podsolen kommen in dem steinigen, oft blockreichen Hangschutt in KE b84 auch Podsol-Ranker und Podsol-Regosole vor, bei denen unter einem von Rohhumus überlagerten sauergebleichten Ae-Horizont ein Gesteinsschutt folgt, der nur wenig Feinboden enthält. Auch an der Oberfläche liegen verbreitet Blöcke.

Eine weitere weit verbreitete Kartiereinheit, die Podsole aus blockreichem Hangschutt als Leitbodenform ausweist, ist KE b28 mit im Vergleich zu KE b84 weniger extremen Verhältnissen. Die Podsole sind mit Braunerde-Podsolen vergesellschaftet und der Bs-Horizont ist nur stellenweise zu Orterde oder Ortstein verfestigt. Die Einheit ist v. a. in den höheren Lagen des Nordschwarzwalds im Enzgebiet und im oberen Murgtal sowie im Mittleren Schwarzwald verbreitet. Kleinflächig kommt sie auch in den Vorbergen bei Lahr vor. Für den Wechsel stark entwickelter Podsole mit weniger podsolierten Böden können neben deutlichen Substratunterschieden auch anthropogene Oberbodenstörungen durch historische Waldnutzungen verantwortlich sein (Riek, 1953).

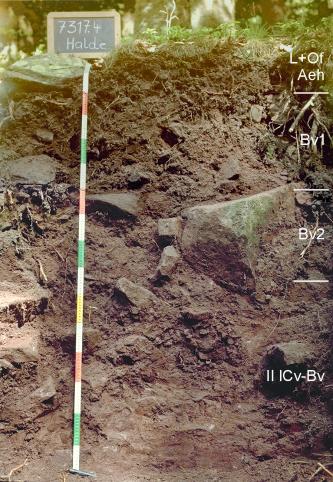

-

Tief entwickelter Braunerde-Podsol aus Buntsandstein-Hangschutt (b28); Musterprofil 7317.1 – Das Bodenprofil befindet sich an einem nordwestexponierten Steilhang im Enztal südwestlich von Bad Wildbad-Christophshof

-

Mäßig tief entwickelter Podsol aus Buntsandstein-Hangschutt (b28) – Das Bodenprofil befindet sich an einem westexponierten Steilhang östlich von Ettenheim-Ettenheimmünster (Musterprofil 7713.11)

-

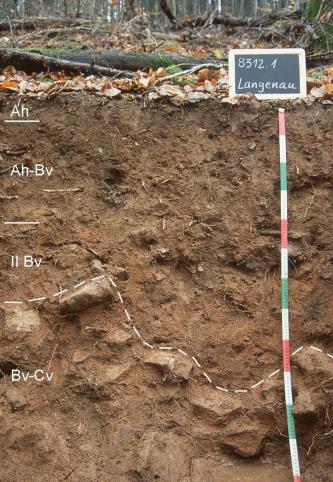

Braunerde-Podsol aus Fließerde über Hangschutt (Buntsandstein) (b28); Musterprofil 7713.4 – Das Bodenprofil befindet sich an einem steilen westexponierten Oberhang in den Buntsandsteinbergen zwischen Lahr und Emmendingen, nordöstlich von Ettenheim-Ettenheimmünster. Braunerde-Podsole und Podsole kommen hier in Lagen unterhalb 600 m ü. NHN nur kleinflächig vor. Der Feinboden des Hangschutts ist oft etwas schluffreicher bzw. lehmiger als in den Vorkommen von Kartiereinheit b28 im Nordschwarzwald.

Braunerde-Podsol aus Fließerde über Hangschutt (Buntsandstein) (b28); Musterprofil 7713.4 – Das Bodenprofil befindet sich an einem steilen westexponierten Oberhang in den Buntsandsteinbergen zwischen Lahr und Emmendingen, nordöstlich von Ettenheim-Ettenheimmünster. Braunerde-Podsole und Podsole kommen hier in Lagen unterhalb 600 m ü. NHN nur kleinflächig vor. Der Feinboden des Hangschutts ist oft etwas schluffreicher bzw. lehmiger als in den Vorkommen von Kartiereinheit b28 im Nordschwarzwald.

-

Tief entwickelter Podsol aus pleistozänem Hangschutt (b28); Musterprofil 7614.2 – Das Bodenprofil befindet sich an einem südostexponierten Steilhang am Brandenkopf nördlich von Hausach.

Tief entwickelter Podsol aus pleistozänem Hangschutt (b28); Musterprofil 7614.2 – Das Bodenprofil befindet sich an einem südostexponierten Steilhang am Brandenkopf nördlich von Hausach.

In Hangbereichen mit block- und steinreichem Hangschutt, an Hochflächenrändern und in Hangtälchen gehen die Podsole in Podsol-Regosole und podsolige Regosole über (b2). Kleinflächig treten an den Steilhängen der Buntsandstein-Schichtstufe und in den Tälern nahezu unbewaldete Blockströme mit nur initialer Bodenbildung auf (b163). Zwischen den Ansammlungen großer Felsblöcke findet sich oft kein mineralischer Feinboden, sondern nur schwarzer, stark saurer Feinhumus (Skeletthumusböden). Weiteren Wurzelraum finden die Bäume z. T. in einer unterlagernden feinerdereicheren Hangschuttdecke. Begleitend treten in Bereichen mit lückenhafter Blockbedeckung A-C-Böden (Ranker, Regosole) sowie mehr oder weniger stark podsolierte Braunerden und Podsole auf.

An einigen Stellen, v. a. im Grindenschwarzwald, sind die Podsol-Hänge kleinflächig durch junge Kerben und Rutschungshänge unterbrochen, die als Schliffe bezeichnet werden. An den äußerst steilen, durch junge Abtragung geprägten Hangabschnitten tritt verbreitet das anstehende Gestein zu Tage. Daneben finden sich Ranker, Syroseme und flach entwickelte podsolige Braunerden (b162).

Podsole und Podsol-Regosole sind auch an den Steilhängen in den zahlreichen Karen des Nordschwarzwalds die vorherrschenden Böden, ebenso auf den sandig-steinigen und z. T. blockreichen Moränensedimenten am Ausgang der Kare. Bei den kleineren, wenig ausdifferenzierten Karen in Höhenlagen zwischen ca. 650 und 800 m ü. NHN (b27) wurden Podsole, Braunerde-Podsole und Podsol-Regosole auf Hangschutt und Moränensedimenten meist zusammengefasst und nur der vernässte oder vermoorte Karboden, sofern vorhanden, als eigene Kartiereinheit dargestellt. An den Steilhängen der größeren, oft gut erhaltenen Karformen der Hochlagen kommen ähnlich wie in KE b84 Podsol-Regosole, Ortsteinpodsole und Bändchenpodsole vor (b154). Im Bereich von Blockhalden sind sie mit Rankern, Regosolen, Syrosemen und Skeletthumsböden vergesellschaftet. Die Podsole auf den schwach bis stark geneigten Hängen und flachen Erhebungen im Bereich der Gletscherablagerungen wurden in den größeren Karen meist als eigene Kartiereinheit abgegrenzt (b157).

Grindenschwarzwald mit Karen südwestlich von Baiersbronn – Digitales Geländemodell, Bodenkarte und Darstellung der Oberkanten von Karwänden

-

Die steile Karwand am Mummelsee unterhalb der Hornisgrinde

Die steile Karwand am Mummelsee unterhalb der Hornisgrinde

-

Der Karriegel aus blockschuttreichen Gletscherablagerungen am Huzenbacher See

Der Karriegel aus blockschuttreichen Gletscherablagerungen am Huzenbacher See im Nordschwarzwald

Der Karriegel aus blockschuttreichen Gletscherablagerungen am Huzenbacher See

-

Der von der steilen Karwand aus zu sehende Ellbachsee besitzt nur noch eine kleine freie Wasserfläche. Zum großen Teil ist er bereits vermoort. Der Abfluss des Sees durchbricht die Moräne und fließt in den Guten Ellbach, der bei Baiersbronn-Mitteltal (Hintergrund) in die Murg mündet.

Hangbereiche vorherrschend mit Braunerden

In der verbreiteten Kartiereinheit b21 wurden Hangabschnitte mit vorherrschend Podsol-Braunerden und podsoligen Braunerden abgegrenzt. Die Podsolierung ist im Vergleich zu den oben beschriebenen Einheiten deutlich schwächer ausgeprägt und neben Rohhumus tritt verbreitet auch Moder als Humusform auf. In den höheren Lagen (Grindenschwarzwald und Enzhöhen) handelt es sich oft um die unteren Hangabschnitte, in denen den Schuttdecken feinerdereicheres Material aus dem Unteren Buntsandstein oder der Tigersandstein-Formation (Zechstein) beigemengt ist. Nach Norden und Osten hin sind abnehmende Niederschläge und das den Schuttdecken beigemengte bindige Material aus dem Oberen Buntsandstein Faktoren, die eine stärkere Podsolierung verhindert haben. Kartiereinheit b21 nimmt nicht nur im Nagold- und Enztal, sondern auch an der oberen Kinzig und an den Hängen der Buntsandsteinberge östlich und südlich von Lahr große Flächen ein. Örtlich wurden an weniger steilen Hängen im Übergang zum Grundgebirge Bereiche abgegrenzt, in denen geringmächtige Buntsandstein-Schuttdecken über Granitschutt oder ‑zersatz liegen. Auch dort dominieren als Bodentypen podsolige Braunerden mit Übergängen zum Braunerde-Podsol (b53).

Wo die Schuttdecken der Hänge überwiegend aus Material des Unteren und Oberen Buntsandsteins oder der Tigersandstein-Formation bestehen ist schließlich die podsolige Braunerde allein der vorherrschende Bodentyp (b19, b20, b75). Besonders in der am Nord- und Ostrand der Bodengroßlandschaft vorkommenden Einheit b20 verhindert der äolisch beigemengte, deutlich spürbare Schluff im oberen Abschnitt der Schuttdecken (Decklage) eine stärkere Podsolierung. Der Lösseinfluss ist auch am Westabfall des Schwarzwalds im Übergang zur Oberrheinebene deutlich ausgeprägt. Die Hangschuttdecken bestehen dort überwiegend aus Material des Mittleren Buntsandsteins und werden von einer mehr oder weniger steinigen, schluffreichen Decklage überlagert. Vorherrschender Bodentyp unter Wald ist auch dort die podsolige Braunerde (b70).

Eine eigene Kartiereinheit (b8) wurde für mittel geneigte bis steile Hänge im Oberen Buntsandstein gebildet, die mehr oder weniger direkt an das Muschelkalkgebiet der Gäulandschaft angrenzen. Vorherrschende Böden sind Braunerden aus Fließerden und Hangschutt. Untergeordnet treten an bewaldeten Unterhängen podsolige Braunerden auf. Die Bereiche wurden auch dort, wo sie heute bewaldet sind, in historischer Zeit z. T. agrarisch genutzt, was in unterschiedlichen Erosionsgraden der Böden und alten Ackerterrassen zum Ausdruck kommt. Ein kleinräumiger Bodenwechsel ergibt sich stellenweise auch durch das Auftreten karbonathaltiger Böden mit beigemengtem Muschelkalk-Material oder Aufkalkung durch Hangwasser. An den Hängen des Nagoldtals, oberhalb und unterhalb von Nagold, treten tonreiche Fließerden aus Verwitterungsmaterial des Oberen Buntsandsteins auf. Da sie stellenweise einen deutlichen Muschelkalkanteil besitzen, kommen auch dort karbonathaltige Böden vor. Vorherrschende Bodentypen sind Pelosole und Pelosol-Pararendzinen (b3).

Eine eigene Kartiereinheit (b64) wurde für die steilen bis sehr steilen, z. T. felsigen Buntsandstein-Hänge der Wutachschlucht vergeben. Sehr flach bis mittel tief entwickelte Braunerden wechseln dort mit Rankern und Regosolen. Örtlich ist karbonatisches Material aus dem hangenden Muschelkalk beigemengt, deshalb können zusätzlich Rendzinen und Pararendzinen auftreten.

Im Weitenauer Bergland werden die Hänge vom Buntsandstein und den hangabwärts anstehenden permzeitlichen Gesteinen der Wiesental- und Weitenau-Formation gebildet. An den Mittel- und Unterhängen vermischt sich das Buntsandstein-Material mit den permzeitlichen Arkosen und Sandsteinen. Hangschutt oder steinige Fließerden sind oft von einer schwach lösslehmhaltigen Decklage überdeckt. Die vorherrschenden Braunerden (b101) besitzen günstige Humusformen (Mull bis Moder) und stellenweise einen dunkel gefleckten, schwach humosen Unterboden, was an der grabenden Tätigkeit des großen Regenwurms Lumbricus badensis liegt, der im Weitenauer Bergland sein südwestlichstes Verbreitungsgebiet besitzt.

Hydromorphe Böden

Kennzeichnend für die Buntsandsteinhänge sind die verbreitet vorkommenden Quellaustritte und vernässten Bereiche. In Quellnischen, Hangmulden und hängigen Muldentälchen im Bereich der Quellhorizonte über der Eck-Formation (Unterer Buntsandstein), über Rotliegend-Sedimenten oder besonders an der Grenze vom Deckgebirge zum Grundgebirge treten Böden mit Vergleyungserscheinungen auf, die in Einheit b48 zusammengefasst wurden. Die Hanggleye und Gleye haben sich z. T. zu Anmoorgleyen und Moorgleyen weiterentwickelt. Auf Verflachungen an der Grenze zum Grundgebirge können auch Gley-Stagnogleye vorkommen. Im Baarschwarzwald tritt KE b48 verbreitet auch bereits an schwach geneigten Hochflächenrändern auf und nimmt, wie bei Eisenbach-Oberbränd, bereichsweise auch größere Flächen ein. Die vernässten Karböden, in denen Anmoorgleye, Moorgleye und Stagnogleye dominieren, werden in KE b158 beschrieben. Dieselbe Kartiereinheit wurde z. T. auch außerhalb der Kare, wie etwa an den Rändern der großen Moorflächen auf den Enzhöhen bei Gernsbach-Kaltenbronn vergeben.

Die Böden der oft an KE b48 anschließenden schmalen Bachtälchen, in denen noch keine durchgängige Aue entwickelt ist, wurden in Kartiereinheit b47 zusammengefasst. Die in holozänen Abschwemmmassen, Sandsteinschutt, Fließerden oder Bachablagerungen entwickelten Böden sind in der Regel durch hochstehendes Grundwasser geprägt. Es dominieren Gleye, Nassgleye und Kolluvium-Gleye. Am Übertritt der mit KE b47 abgegrenzten Tälchen in die Haupttäler sind kleine Schwemmfächer oder Schuttkegel ausgebildet. Weniger stark vernässte Mulden mit Gley-Kolluvien, die z. T. mit Pseudogley-Kolluvien vergesellschaftet sind, finden sich örtlich in Mulden und an Unterhängen der tiefer gelegenen Randbereiche des Buntsandsteinschwarzwalds (b80, b81).

In einigen schmalen Talsohlen des Baarschwarzwalds nordwestlich von Bräunlingen lagern blockschuttreiche Sedimente aus der letzten Kaltzeit. Es ist dort eine Bodengesellschaft aus skelettreichen Grund- und Stauwasserböden und Podsolen ausgebildet (b57, Podsol-Gley, Braunerde-Podsol, Gley-Stagnogley).

Weiterführende Links zum Thema

Literatur

- (1957). Forstliche Standortskartierung im Buntsandstein-Hochschwarzwald (Hornisgrindegebiet). – Mitteilungen des Vereins für Forstliche Standortskunde und Forstpflanzenzüchtung, 6, S. 39–55.

- (1953). Die Podsole der Gehängeschuttdecken des oberen Murg- und Enzgebietes im nördlichen Schwarzwald. – Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 97, S. 402–462.

- (1973). Die Stellung der Böden mit Fe-Bändchen-Horizont (thin-ironpan) in der Bodengesellschaft der nördlichen Schwarzwaldberge. – Arbeiten aus dem Institut für Geologie und Paläontologie der Universität Stuttgart, N. F. 69, S. 85–183.