Verbreitungsgebiete: Schwäbisch Hall–Crailsheim (Region Heilbronn-Franken), Herrenberg–Rottweil (Region Schwarzwald-Baar-Heuberg), Obrigheim (Region Rhein-Neckar)

Erdgeschichtliche Einstufung: Grundgipsschichten (kmGI) der Grabfeld-Formation (kmGr, Gipskeuper), Böhringen-Sulfat (kuBS) des Unterkeupers (ku) und Heilbronn-Formation (mmH) des Mittleren Muschelkalks (mm)

(Hinweis: Die Rohstoffkartierung liegt noch nicht landesweit vor. Der Bearbeitungsstand der Kartierung lässt sich in der Karte über das Symbol „Themenebenen“ links oben einblenden.)

Sulfatgesteine enthalten die beiden Hauptkomponenten Gips (CaSO4 x 2 H2O) und Anhydrit (CaSO4) in wechselnden Anteilen. Lagerstätten kommen in Baden-Württemberg in den Grundgipsschichten an der Basis der Grabfeld-Formation (früher: Gipskeuper) und in der salinaren Heilbronn-Formation des Mittleren Muschelkalks vor. Die Nutzung des geringmächtigen Böhringen-Sulfats ist nur zusammen mit dem Gipsstein der Grundgipsschichten wirtschaftlich; es kommt im oberen Teil des Unterkeupers im Gebiet zwischen dem Oberen Neckar und der Wutach vor.

Die wirtschaftlich wichtigsten Gipssteinvorkommen in Baden-Württemberg treten in den Grundgipsschichten an der Basis des Gipskeupers auf. Sie kommen vor allem in den Regionen Heilbronn-Franken und Schwarzwald-Baar-Heuberg vor. Die Gipssteinlagerstätten, also die derzeit bauwürdigen Vorkommen, konzentrieren sich in den Gebieten Crailsheim–Schwäbisch Hall und Herrenberg–Rottweil. In den Regionen Neckar-Alb und Stuttgart gibt es nur einige Restvorkommen.

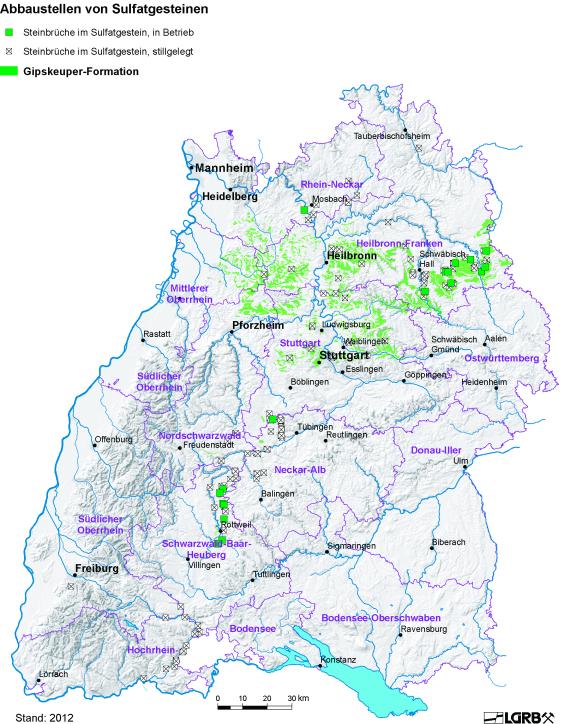

Oberflächennahe Verbreitung des Gipskeupers in Baden-Württemberg. In der Übersichtskarte sind auch die 19 in Betrieb befindlichen und die in den Jahrzehnten vor 1986 stillgelegten 142 Gewinnungsstellen dargestellt.

In tal- oder störungsnahen Bereichen sind auch im Mittleren Muschelkalk bauwürdige Gipssteinlagerstätten entwickelt (z. B. frühere Gipsbergwerke bei Epfendorf, Forchtenberg, Neckarzimmern, Seckach und Roigheim). Sie weisen oft höhere Anhydritsteingehalte auf. Wegen der Überlagerung durch die mehreren 10er Meter mächtigen Kalksteine des Oberen Muschelkalks können sie nur untertägig gewonnen werden.

Der derzeitige Sulfatgesteinsabbau findet bis auf eine Ausnahme im Gipskeuper statt (Stand 2019: 18 Abbaustellen, davon eine untertägig). In Europas größter Gips- und Anhydritgrube bei Obrigheim (Region Rhein-Neckar) werden Sulfatgesteine aus dem Mittleren Muschelkalk untertägig gewonnen. Aus lagerstättengeologischer Sicht ist in Baden-Württemberg, insbesondere im Mittleren Muschelkalk für tiefliegende Gips-Anhydrit-Mischgesteinsvorkommen und Anhydritsteinvorkommen, ein sehr großes Potenzial anzunehmen.

Lagerstättenkörper

Gips (CaSO4 x 2 H2O) wird in abgeschnürten Meeresbecken oder abflusslosen Binnenseen (Salzseen) aus Calciumsulfat-übersättigtem Wasser chemisch ausgefällt. Erst mit zunehmender Überdeckung und Auflagerungsdruck durch andere Gesteine wandelt sich der Gips durch Verlust des Kristallwassers in Anhydrit (CaSO4) um. Bei der Heraushebung der Sedimente und dem Kontakt mit Grund- und Niederschlagswasser entsteht durch Umwandlung mit Wasser wieder Gips. Die Volumenzunahme beträgt hierbei bis zu 60 % (Reimann, 1991) und ist mit einem erheblichen Quelldruck verbunden, der Geländehebungen bedingen kann (vgl. Schadensfall Staufen, Fahrbahnhebungen BAB 81 im Bereich der Anschlussstelle Oberndorf). Die Stärke der tektonischen Beanspruchung des Gesteins (Störungen, Klüfte, Schichtverkippungen) spielt dabei eine große Rolle. Der Prozess der „Vergipsung“ schreitet unter natürlichen Bedingungen nur langsam voran. Gipsstein kommt daher oft zusammen mit (noch nicht umgewandeltem) Anhydritstein vor.

Gips- und Anhydritstein werden im Sicker- und Grundwasserbereich abgelaugt (Subrosion). Lagerstätten entstehen somit nur in einem schmalen Streifen zwischen der talseitigen Ablaugungszone und den bergseitigen Anhydritsteinschichten; sie treten bevorzugt an den Flanken von weiten Tälern auf. Daher bedingt die übertägige Gewinnung im Steinbruch aufgrund der geringen nutzbaren Mächtigkeit und der teilweise intensiven Ablaugung eine relativ große, aber kurzzeitige Flächeninanspruchnahme.

Der unter zunehmender Gesteinsüberlagerung bergseitig folgende Anhydritstein ist als schichtparalleles Lager ausgebildet; sowohl in den Grundgipsschichten als auch im Mittleren Muschelkalk ist eine wirtschaftliche Gewinnung nur durch einen bergmännischen untertägigen Abbau möglich.

Gestein

Gips- und Anhydritstein bilden meist feinkristalline und dichte bis massige Gesteine. Sie bestehen überwiegend aus den Mineralen Gips (CaSO4 x 2 H2O) und Anhydrit (CaSO4); daneben sind überwiegend detritische Tonminerale, Karbonate und wenig Quarzkörnchen enthalten.

Während Gipsstein eher eine weiße bis braun-graue Farbe hat, erkennt man Anhydritstein an der oft weiß-grauen, auch bläulichen oder rötlichen Färbung. Kryptokristalliner Gipsstein wird als Alabaster bezeichnet. Weitgehend reine Gips- und Anhydritsteine lassen sich im Gelände mit einfachen Hilfsmitteln gut voneinander unterscheiden. Gipsstein ist weich und leicht (Mineral Gips: Mohshärte von 2, Dichte 2,3 g/cm3), während Anhydritstein deutlich härter und schwerer ist (Mineral Anhydrit: Mohshärte 3–3,5 und Dichte 2,8–3 g/cm3). Bei in etwa gleichgroßen Handstücken ist dasjenige aus Anhydritstein deutlich schwerer. Gips-Anhydrit-Mischgesteine entstehen in unterschiedlichen Phasen bei der Umwandlung von Anhydritstein in Gipsstein durch Einbau von Kristallwasser. Für industrielle Anforderungen lassen sich hier die Anteile von Gips und Anhydrit nur durch eine chemische Analyse bestimmen.

-

Detailaufnahme von Gipsstein (hellgrau) aus dem Gipsbruch Crailsheim-Hagenhof (RG 6826-7).

Detailaufnahme von Gipsstein (hellgrau) aus dem Gipsbruch Crailsheim-Hagenhof (RG 6826-7).

-

Detailaufnahme von Anhydritstein (dunkelgrau) aus dem Gipsbruch Crailsheim-Hagenhof (RG 6826-7).

Detailaufnahme von Anhydritstein (dunkelgrau) aus dem Gipsbruch Crailsheim-Hagenhof (RG 6826-7).

-

Lagiger Gipsstein der Grundgipsschichten im Gipsbruch Haigerloch-Stetten (RG 7618-4). Wellen- und Faltenbildung in Folge des Wasseraufnahmeprozesses von Anhydrit zu Gips.

Lagiger Gipsstein der Grundgipsschichten im Gipsbruch Haigerloch-Stetten (RG 7618-4). Wellen- und Faltenbildung in Folge des Wasseraufnahmeprozesses von Anhydrit zu Gips.

Die Sulfatgesteine in den Grundgipsschichten an der Basis der Grabfeld-Formation sind generell zweigeteilt (Brunner & Wurm, 1983). Im unteren Teil ist das Sulfatgestein massig ausgebildet (Felsensulfat, Felsenanhydrit/Felsengips) und örtlich durch dunkle Lagen unscharf gebändert; es enthält wenige dunkle Tonflasern und einzelne Dolomitsteinlagen. Das Felsensulfat ist ca. 3–4 m mächtig. Die Calciumsulfatgehalte liegen in diesem Abschnitt überwiegend zwischen 80 und 95 %. Der obere Teil ist durch die zunehmende Einschaltung von Ton-/Mergelsteinlagen sowie eine plattige Ausbildung gekennzeichnet (Plattensulfat, Plattenanhydrit, Plattengips). Im unteren, ca. 6–7 m mächtigen Abschnitt, der Grauen Serie, treten nach oben zunehmend überwiegend dunkelgraue bis dunkelgraugrüne Ton- und Mergelsteinlagen auf; auch in diesem Abschnitt sind Dolomitsteinlagen eingeschaltet. Der obere Teil des Plattensulfats wird nach dem Auftreten von vorwiegend rötlichen und rotvioletten Ton- und Mergelsteinen als Bunte Serie bezeichnet. Der Gipsgehalt im Plattensulfat nimmt von 80–90 % im unteren Teil bis auf etwa 60–65 % in der Bunten Serie ab.

Das Böhringen-Sulfat im oberen Teil des Unterkeupers ist nach den bisherigen Analysedaten vorwiegend als Gips-Anhydrit-Mischgestein ausgebildet (Einsatzbereich: Zementindustrie). Im Bereich von Störungen (höhere Wasserwegsamkeit) kann es bereichsweise voll vergipst sein. Auch vom unterlagernden Linguladolomit-Horizont her kann bei Grundwasserführung eine Vergipsung erfolgen.

Mächtigkeiten

Die übertägig genutzte Mächtigkeit des Gipssteinlagers in den Grundgipsschichten in der Grabfeld-Formation beträgt in Südwestdeutschland vorwiegend 2–8 m (Felsengips und unterer Teil des Plattengipses). In diesem Abschnitt liegen die Gipsgehalte i. d. R. über 80 %. Im Anhydritgrube „Kreuzhalde“ bei Vellberg-Talheim (RG 6825-5) beträgt die untertägig genutzte Lagermächtigkeit 5 m (Felsenanhydrit).

Das nur in Verbindung mit dem Gipslager der Grundgipsschichten wirtschaftlich nutzbare Böhringen-Sulfat wird bei voller Entwicklung ca. 2,5–3 m mächtig.

Die abgebauten Sulfatlager im Mittleren Muschelkalk waren/sind meist zwischen 5 und 13 m mächtig. In der Grube Obrigheim (RG 6620-2) werden die Sulfatgesteine an der Basis des Mittleren Muschelkalks in zwei Lagern in einer Mächtigkeit von insgesamt 10 m gewonnen.

Gewinnung und Verwendung

Gewinnung Gipsstein: Gips wird entweder aus natürlichem Gipsstein oder bei technischen Prozessen, zumeist aus der Entschwefelung von Rauchgasen von Kraftwerken (Gips aus Rauchgasentschwefelungsanlagen = REA-Gips), gewonnen. Derzeit beträgt der REA-Gips-Anteil am bundesweit eingesetzten jährlichen Gipsrohstoff ca. 55 %. Als Abschlussdatum für die Kohleverstromung in Deutschland empfiehlt die Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ das Ende des Jahres 2038 (Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“, 2019). Um die Wertschöpfungsketten der Gipsindustrie zu erhalten, muss der fortschreitende und dann vollständige Wegfall an REA-Gips durch eine zusätzliche, umweltverträgliche Gewinnung von Naturgips ausgeglichen werden.

Nicht alle Gipsprodukte können aus REA-Gips in gleicher Qualität hergestellt werden. Bei der Produktion vieler Baugipsprodukte kommt REA-Gips zum Einsatz, bei der Herstellung von verschiedenen Spezialgipsen kann aber auf Naturgips derzeit nicht verzichtet werden. Bei der Verwendung von Naturgips ist für die Produktion die Gleichmäßigkeit einer definierten Zusammensetzung des Rohsteins sehr wichtig. Auch geringe Abweichungen führen zu veränderten Eigenschaften innerhalb einer Produktlinie. Aus diesem Grunde ist es für ein Gipswerk meist erforderlich, für die geforderte Rohstoffmischung mehrere Abbaustellen zu betreiben, um gleichmäßige Produkteigenschaften zuverlässig zu gewährleisten. Mächtigere Lagen von Anhydritstein bzw. Gips-Anhydrit-Mischgestein (sog. Anhydritmittel, ca. > 1 m; ggf. Abgabe an die Zementindustrie), Dolomitstein (> 50–70 cm) und Tonzwischenmittel werden beim Abbau nach Möglichkeit ausgehalten.

Gewinnung Anhydritstein: Anhydritstein bzw. Gips-Anhydrit-Mischgestein wird in Baden-Württemberg nur untertägig abgebaut (Anhydritgrube Kreuzhalde bei Vellberg-Talheim (Grundgipsschichten) und Grube Obrigheim (Mittlerer Muschelkalk).

Die Aufbereitung erfolgt durch Zerkleinerung in Backen-, Walzen- oder Prallbrechern, Prall- oder Hammermühlen. Für abbindefähige, weiterverarbeitbare Gipse wird das zerkleinerte Gestein zum Prozess des Entwässerns („Calcinieren“) gebrannt. Hierzu werden unterschiedliche Brennaggregate eingesetzt: Drehöfen, Gipskocher, Mahlbrennöfen, Rostbandöfen und Autoklaven (Herstellung von α-Halbhydrat: Formgipse). Es wird unterschieden in Niederbrand-Gips (α- und β-Halbhydrat, Temperaturen je nach Brennaggregat zwischen 100 und 300 °C) und Hochbrand-Gips (Temperaturen zwischen 500 und 700 °C). Im technischen Prozess werden zur Erzeugung von Halbhydrat CaSO4 x 0,5 H2O Temperaturen meist zwischen 120 und 180 °C eingesetzt. Mit der unterschiedlichen Körnigkeit des Rohguts sowie Art, Temperatur und Geschwindigkeit der Entwässerung lassen sich ganz unterschiedliche Gipsprodukte erzeugen (vgl. Gips-Datenbuch).

Verwendung: Bauindustrie (Bau- und Stuckgipse, Gipskartonplatten, Putze und Spachtelmassen, Zement). Bei den Baugipsen unterscheidet man Stuckgipse (Niederbrand-Gips) und Putzgipse (Mehrphasengips, Mischung aus Niederbrand- und Hochbrand-Gips).

- Stuckgipse (Niederbrand-Gipse) werden für Gipskartonplatten, Gips-Wandbauplatten, für Montageputze und für Stuck- und Formgipse verwendet (späterer Versteifungsbeginn, aber etwas rascheres Versteifungsende im Vergleich zu Putzgipsen).

- Putzgipse spez. für die Herstellung von Innenputzen (meist Maschinenputze, etwas früherer Versteifungsbeginn, können aber etwas länger bearbeitet werden).

Weiter werden Anhydrit- und Gipsestriche sowie Modell- und Formgipse erzeugt. Formgipse werden in der Keramikherstellung, in der Medizin (Zahnmedizin, Unfallmedizin) und im Kunst- und Handwerksbereich eingesetzt. Auch als Düngemittel und als Chemierohstoff wird Gips eingesetzt. Bei der Zementherstellung werden sowohl Anhydrit- als auch Gipssteine dem Klinker beim Mahlvorgang als Abbindeverzögerer beigegeben (4–5 Massen-%).

Die meisten „Marmorsäulen“ barocker Bauwerke bestehen aus eingefärbtem Gips. Bei Forchtenberg wurde aus dem Mittleren Muschelkalk in einem Stollen Alabaster-Gips gewonnen und von der Bildhauer-Familie Kern im 16. und 17. Jahrhundert zu Plastiken und Reliefs verarbeitet.

Die wichtigsten Anforderungen an Gips- und Anhydritstein für verschiedene Verwendungszwecke (Reimann, 2000; Reimann & Stein, 2019):

|

Verwendungszweck / Anforderungen |

Abbindeverzögerer für Zemente |

Gipskartonplatten |

Gipsputze |

Gipsvollwandplatten |

Spezialgipse |

|

Gipsgehalt im Rohstein |

mind. 70–80 Masse-% |

> 80 Masse-% |

75–85 M.-% |

mögl. > 85 Masse-% |

> 97 Masse-% |

|

Anhydritgehalt im Rohstein |

vielf. > 90 Masse-% |

unerwünscht |

unerwünscht |

unerwünscht |

unerwünscht |

|

Tonminerale (Illit u. a.) |

– |

max. 10 Masse-% |

max. 10 Masse-% |

max. 5 Masse-% |

möglichst frei von Ton |

|

Quelltone (Corrensit/Smektit) |

– |

0,8 % / 0,6 % |

< 1,2 % |

< 1 % |

unerwünscht |

|

Karbonat |

– |

max. 10 Masse-% |

max. 10 Masse-% |

max. 5 Masse-% |

möglichst frei von Karbonaten |

|

Chloridgehalt |

< 500 ppm |

< 100 ppm |

< 200 ppm |

< 200 ppm |

< 100 ppm |

|

Na2O-Gehalt |

unerwünscht |

< 0,04 Masse-% |

max. 0,06 Masse-% |

max. 0,06 Masse-% |

unerwünscht |

|

Gehalte an ausblühenden, leicht löslichen Salzen (Epsomit u. a.) |

unerwünscht |

unerwünscht |

möglichst keine |

möglichst keine |

keine |

|

Sonstige Störkomponenten |

– |

möglichst frei von Quarz, da sonst erhöhte Abrasion an Fertigungsstraße |

möglichst frei von Quarz |

möglichst frei von Quarz |

möglichst keinerlei Fremdbeimengungen |

|

Sonstige Anforderungen |

Gips-Anhydrit-Gemische definierter und gleichbleibender Zusammensetzung tendenziell bevorzugt |

Gleichmäßigkeit der Rohsteine, Schwefel < 10 ppm |

Gleichmäßigkeit der Rohsteine, Korngrößenverteilung definierter Zusammensetzung sollte herstellbar sein |

Gleichmäßigkeit der Rohsteine |

Gleichmäßigkeit der Rohsteine. Hoher Weißgrad, hohe Eigenfestigkeit der Rohsteine für Herstellung von Alpha-Halbhydrat (Hartformgipse) erwünscht |

Lagerstättenpotenzial

Die Bewertung der Gipssteinvorkommen nach den Vorratsklassen I–IV (LGRB-Gutachten 1999: Gipssteinlagerstätten des Keupers in der Region Franken. Bearbeiter: Bock, H. & Werner, W. Az.: 2495.02/97-4764) und die Beschreibung der Vorkommen beruhen auf der Erkundung des LGRB sowie auf den umfangreichen Erkundungsdaten der Gipsindustrie. Für die Vorratsklassen I–IV gelten folgende Abgrenzungen:

S Vorratsklasse I: > 3 Mio. t Gipsstein

S Vorratsklasse II: 1,5–3 Mio. t Gipsstein

S Vorratsklasse III: 0,5–1,5 Mio. t Gipsstein

S Vorratsklasse IV: 0,3–0,5 Mio. t Gipsstein

-

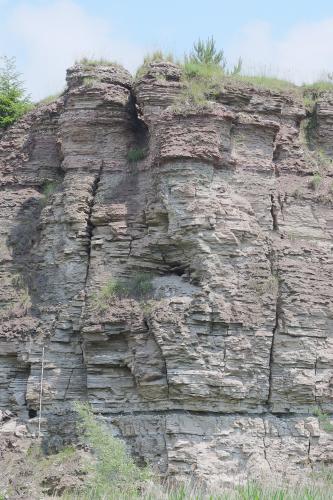

Gipsbruch Crailsheim-Hagenhof (RG 6826-7). Über den 6–11 m mächtigen Grundgipsschichten müssen insgesamt bis zu 12 m mächtige Gesteine des Bochingen-Horizontes und der Dunkelroten Mergel abgeräumt werden.

Gipsbruch Crailsheim-Hagenhof (RG 6826-7). Über den 6–11 m mächtigen Grundgipsschichten müssen insgesamt bis zu 12 m mächtige Gesteine des Bochingen-Horizontes und der Dunkelroten Mergel abgeräumt werden.

-

Detailaufnahme der Grünen Mergel im Gipsbruch Dietingen-Böhringen (RG 7717-6). Bei den Grünen Mergeln handelt sich um eine schnell wechselnde Abfolge von grünlich-grauen, wenige cm mächtigen Ton-, Mergel- und Dolomitlagen mit Gipshorizonten (max. 10 cm) und Gipsknollen in tonig-mergeligen Lagen.

Detailaufnahme der Grünen Mergel im Gipsbruch Dietingen-Böhringen (RG 7717-6). Bei den Grünen Mergeln handelt sich um eine schnell wechselnde Abfolge von grünlich-grauen, wenige cm mächtigen Ton-, Mergel- und Dolomitlagen mit Gipshorizonten (max. 10 cm) und Gipsknollen in tonig-mergeligen Lagen.

-

Reiner Gipsstein mit Schrumpfungsrissen und Lösungserscheinungen in Folge von oberflächennaher Verwitterung; Gipsbruch Ammerbuch-Altingen bei Herrenberg (RG 7419-5).

Reiner Gipsstein mit Schrumpfungsrissen und Lösungserscheinungen in Folge von oberflächennaher Verwitterung; Gipsbruch Ammerbuch-Altingen bei Herrenberg (RG 7419-5).

-

Lockerungssprengung im Böhringen-Sulfat (kuBS); dahinter die Grünen Mergel (kuGRM) mit Grenzdolomit (Pfeil). Tiefsohle des Gipsbruchs Dietingen-Böhringen (RG 7717-6). Blick nach Süden.

Gewinnung und Verarbeitung von Sulfatgesteinen in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Die Sulfatgesteine des Keupers werden für die Herstellung von Baustoffprodukten aus Gips und als Zumahlstoff in der Zementherstellung abgebaut (Gipssteinbruch Dietingen-Böhringen, RG 7717-6).

-

Lagiger Gipsstein der Grundgipsschichten im Gipsbruch Haigerloch-Stetten (RG 7618-4). Wellen- und Faltenbildung in Folge des Wasseraufnahmeprozesses von Anhydrit zu Gips.

Lagiger Gipsstein der Grundgipsschichten im Gipsbruch Haigerloch-Stetten (RG 7618-4). Wellen- und Faltenbildung in Folge des Wasseraufnahmeprozesses von Anhydrit zu Gips.

-

Detailaufnahme von Anhydritstein (dunkelgrau) aus dem Gipsbruch Crailsheim-Hagenhof (RG 6826-7).

Detailaufnahme von Anhydritstein (dunkelgrau) aus dem Gipsbruch Crailsheim-Hagenhof (RG 6826-7).

-

Gipswerk Deißlingen-Lauffen: Aufgabe von Gipsbrei auf die Bandstraße in der Produktion.

Herstellung von Gipskartonplatten im Werk Deißlingen der Fa. Knauf Gips KG (Werk Lauffen ob Rottweil, RG 7817-3).

-

Detailaufnahme von Gipsstein (hellgrau) aus dem Gipsbruch Crailsheim-Hagenhof (RG 6826-7).

Detailaufnahme von Gipsstein (hellgrau) aus dem Gipsbruch Crailsheim-Hagenhof (RG 6826-7).

-

Hochrelief aus Alabaster in der Michaelskirche in Forchtenberg. Michael Kern, um 1612. Motiv: Hl. Lukas mit dem Stier.

Hochrelief aus Alabaster in der Michaelskirche in Forchtenberg. Michael Kern, um 1612. Motiv: Hl. Lukas mit dem Stier.

-

Profil der Westwand im Gipssteinbruch Oberndorf-Bochingen „Vogelloch“ (RG 7617-8, Februar 2014). Aufgeschlossen vom Liegenden zum Hangenden: Top Linguladoldomit-Horizont (bräunlich-gelbe Schicht am unteren Bildrand), Böhringen-Sulfat (im Niveau des Geologen und des Maßstabs, knapp 3 m mächtig), Grüne Mergel und Grundgipsschichten (unten Felsensulfat, oben Plattensulfat). Messlatte: 3 m.

Profil der Westwand im Gipssteinbruch Oberndorf-Bochingen „Vogelloch“ (RG 7617-8, Februar 2014). Aufgeschlossen vom Liegenden zum Hangenden: Top Linguladoldomit-Horizont (bräunlich-gelbe Schicht am unteren Bildrand), Böhringen-Sulfat (im Niveau des Geologen und des Maßstabs, knapp 3 m mächtig), Grüne Mergel und Grundgipsschichten (unten Felsensulfat, oben Plattensulfat). Messlatte: 3 m.

-

Abbauwand in den Grundgipsschichten des Gipsbruchs Craisheim-Hagenhof (RG 6826-7). An der Basis hellgrauer Gipsstein (bis ca. 1,5 m Messlattenhöhe). Darüber bis ca. 3 m Messlattenhöhe dunkelgraues Sulfatgestein mit hohem Anhydritgehalt. Höhe der Messlatte 5 m.

Abbauwand in den Grundgipsschichten des Gipsbruchs Crailsheim-Hagenhof (RG 6826-7). An der Basis hellgrauer Gipsstein, darüber dunkelgraues Sulfatgestein mit wechselnd hohem Anhydritgehalt.

-

Abbau des Gipslagers der Grundgipsschichten im Steinbruch Crailsheim-Hagenhof (RG 6816-7). Das Sulfatlager wird von den Abraumschichten der grünen Tonsteine des Bochingen-Horizonts und der darüber folgenden vorwiegend roten Tonsteine der Dunkelroten Mergel überlagert.

Abbau des Gipslagers der Grundgipsschichten im Steinbruch Crailsheim-Hagenhof (RG 6816-7). Das Sulfatlager wird von den Abraumschichten der grünen Tonsteine des Bochingen-Horizonts und der darüber folgenden vorwiegend roten Tonsteine der Dunkelroten Mergel überlagert.

-

Aufgelassener Gipssteinbruch Böhringen-Eilberg (RG 7717-300). Im unteren Teil Felsengips (bis ± zum oberen Maßstabsende). Darüber Plattengips mit grauer und oben Bunter Serie (Rotfärbung). Deutlich sind im Plattengips große Karstschlotten zu erkennen. (Länge des Maßstabs: 3 m).

Aufgelassener Gipssteinbruch Böhringen-Eilberg (RG 7717-300). Im unteren Teil Felsengips (bis ± zum oberen Maßstabsende). Darüber Plattengips mit grauer und oben Bunter Serie (Rotfärbung). Deutlich sind im Plattengips große Karstschlotten zu erkennen. (Länge des Maßstabs: 3 m).

Literatur

- (2019). Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“. – Abschlussbericht, S. 1–278, Frankfurt a. M., verfügbar unter https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen.

- (1983). Stratigraphie und Mächtigkeiten der unteren Gipskeuper-Schichten (km1, Grabfeld-Folge) in Baden-Württemberg. – Jahresberichte und Mitteilungen des Oberrheinischen Geologischen Vereins, N. F. 65, S. 307–344.

- (1976). Lagerstätten, Abbau und Rekultivierung fränkischer Gipsvorkommen. – Erzmetall, 29, S. 53–58.

- (2003a). Blatt L 6924 Schwäbisch-Hall, mit Erläuterungen. – Karte der mineralischen Rohstoffe von Baden-Württemberg 1 : 50 000, 181 S., 28 Abb., 6 Tab., 1 Kt., Freiburg i. Br. (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg). [Bearbeiter: Bock, H. & Kobler, U.]

- (2006b). Rohstoffbericht Baden-Württemberg 2006 – Gewinnung, Verbrauch und Sicherung von mineralischen Rohstoffen. – LGRB-Informationen, 18, S. 1–202, 1 Kt.

- (1991). Geologisch-lagerstättenkundliche und mineralogische Untersuchungen zur Vergipsung und Volumenzunahme der Anhydrite verschiedener geologischer Formationen unter natürlichen und labormäßigen Bedingungen. – Geologisches Jahrbuch, Reihe D, 97, S. 21–125.

- (2000). Gips- und Anhydritlagerstätten in Deutschland. Geologie, Abbau und Rekultivierung. – Die Naturstein-Industrie, 36(8), S. 24–35.

- (2019). Vorkommen, Abbau und Nutzung von Gips und Anhydritstein der Trias des Germanischen Beckens. – Reimann, M. & Stein, V. (Hrsg.). Trias – Eine ganz andere Welt. München (Pfeil). [im Druck]