Rendzinen aus Hangschutt sind die vorherrschenden Böden an den steilen Oberjura-Hängen. Sie wurden in Kartiereinheit (KE) r3 zusammengefasst und kommen v. a. an den Trauf- und Talhängen der Baaralb und im Donautal vor. Ebenso sind sie in den z. T. nach Süden gerichteten Tälern der Hegaualb und an den Traufhängen des Randens und des Kleinen Randens verbreitet. Die typischen Mull-Rendzinen aus Kalkstein-Hangschutt besitzen meist einen 15–40 cm mächtigen schwarzen, stark humosen, steinigen Ah‑Horizont. Die obersten Zentimeter sind häufig nur noch schwach karbonathaltig, örtlich auch karbonatfrei. Die aus dem Streuabfall der verbreiteten Buchenwälder stammende organische Substanz wird bei der hohen Kalknachlieferung zu stabilem Kalkhumat umgewandelt. Dieses und die wenigen Kalklösungsrückstände verklebt mit den feinkörnigen Resten des Karbonatschutts zu großen, stabilen, unregelmäßig geformten, porösen Krümeln, die größtenteils aus Tierkot entstehen.

Da es sich oft um junge Schuttdecken handelt, ist die Bodenbildung vielerorts nicht über das Rendzina-Stadium hinausgegangen. Nur in Hangabschnitten, die zur Ruhe gekommen sind und an denen im Holozän keine Massenverlagerungen mehr stattgefunden haben, finden sich örtlich auch Braunerde-Rendzinen und Terra fusca-Rendzinen. Der erhöhte Schluffgehalt in den Ah‑Horizonten lässt sich dort vermutlich auf Reste der jungtundrenzeitlichen, äolisch beeinflussten Decklage zurückführen. Die Hangschuttdecken können aus grobem, blockreichem Material bestehen. Häufig handelt es sich aber um feinscherbige Schuttdecken, die auch als Bergkies bezeichnet werden. An Bergvorsprüngen, konvex gewölbten Hängen und an der Traufkante dünnen die Schuttdecken aus. Dort sind z. T. Rendzinen aus anstehendem Kalkstein ausgebildet.

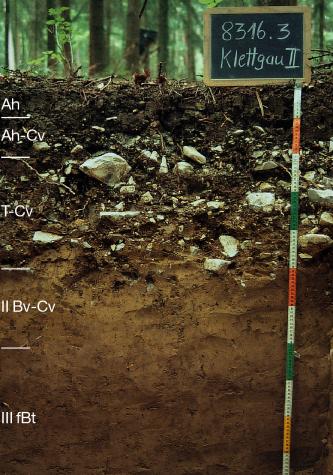

Die in KE r3 ausgewiesenen Flächen sind überwiegend bewaldet. In einzelnen weniger steilen, mittleren und unteren Hangabschnitten, wo der Schutt mehr Feinerde enthalten kann, treten auch Wiesen oder Äcker auf. An den flacher werdenden Unterhängen kann der Kalksteinschutt auch nur geringmächtig und von Mergel-Fließerden unterlagert sein. An Unterhängen des Kleinen Randens können unter dem Schutt auch steinarme lösslehmreiche Fließerden folgen (vgl. Musterprofil 8316.3).

An den Mittel‑ und Unterhängen von Baaralb und Kleinem Randen sowie örtlich im Donautal wird im Niveau der Impressamergel-Formation und an den darunter anschließenden Mitteljura-Hängen der Kalkstein-Hangschutt zunehmend von steinigen Mergel-Fließerden abgelöst. In der in diesen Bereichen ausgewiesenen KE r4 wechseln Pararendzinen aus tonig-mergeligen Fließerden mit Rendzinen und Terra fusca-Rendzinen aus steinigen Schuttdecken. Die Rendzinen enthalten im Vergleich zu denen der Oberhänge (KE r3) mehr Feinerde und sind tiefgründiger. Teilweise handelt es sich beim Ausgangsmaterial der Rendzinen auch um Hangschuttdecken, die nur ca. 2–5 dm mächtig sind und über mehr oder weniger steinigen Mergelfließerden liegen. Die Böden in KE r4 sind vermutlich überwiegend durch Bodenerosion aus ursprünglich weiter entwickelten Böden entstanden. Ehemalige Ackerterrassen und Kolluvien in Hangmulden und am Hangfuß weisen auf eine frühere intensivere ackerbauliche Nutzung hin. An manchen Stellen findet sich auch ein durch Rutschungen entstandenes, flachbuckliges oder getrepptes Hangrelief mit einem kleinräumigen Bodenwechsel.

Die kurzen, stark geneigten bis sehr steilen Massenkalk-Hänge bei Tengen wurden als eigene Kartiereinheit ausgeschieden (r39). Der Hangschutt ist dort überwiegend geringmächtig und die Rendzinen flach entwickelt. An Schatthängen können aber auch weiter entwickelte Böden mit Übergängen zur Braunerde und Terra fusca auftreten. Örtlich ist den Hangschuttdecken Material aus der Juranagelfluh beigemischt.

Im Durchbruchstal der Donau gibt es verbreitet Hangabschnitte, die durch Felsen und junge Schutthalden geprägt sind. In solchen Bereichen wurden die Kartiereinheiten r44 und r64 vergeben. Es handelt sich für die Vegetation um Extremstandorte, die nur eine sehr geringe Bodendecke aufweisen. Die überwiegend kahlen Felsen sind lückenhaft von wenigen Millimetern bis Zentimetern mächtigen Rohböden bedeckt (Felshumusboden, Syrosem, Syrosem-Rendzina). Zwischen den Felsbildungen und unterhalb von ihnen treten Halden aus Kalksteinschutt auf. Die Mächtigkeit der Hangschuttdecken schwankt sehr stark. Sie können sehr jung und noch in Bewegung sein, dann finden sich ebenfalls Böden im Anfangsstadium der Bodenentwicklung (Skeletthumusboden, Lockersyrosem, Syrosem-Rendzina). Auf älteren Schutthalden dominieren dagegen sehr flach bis mittel tief entwickelte Rendzinen. Während in KE r44 die felsigen Abschnitte große Flächen einnehmen, wurden in KE r64 Bereiche abgegrenzt, in denen die Hangschuttdecken überwiegen. Kleinflächig kommt KE r44 auch im Engtalabschnitt des Wasserburger Tals zwischen Engen und Eigeltingen vor.

-

Felsbildung an der Talkante des Donautals nordöstlich von Leibertingen (Unterer Massenkalk)

Am Rand des Donaudurchbruchstals gehen die bewaldeten Hochflächenränder abrupt in Steilhänge mit kahlen Felskränzen über. Auf Vorsprüngen und Vertiefungen wachsen Moose und andere Pionierpflanzen auf Anfangsstadien der Bodenbildung (Felshumusboden, Syrosem, r44). Über lehmverfüllten Spalten können sich auch einzelne Bäume behaupten.

Felsbildung an der Talkante des Donautals nordöstlich von Leibertingen (Unterer Massenkalk)

Am Rand des Donaudurchbruchstals gehen die bewaldeten Hochflächenränder abrupt in Steilhänge mit kahlen Felskränzen über. Auf Vorsprüngen und Vertiefungen wachsen Moose und andere Pionierpflanzen auf Anfangsstadien der Bodenbildung (Felshumusboden, Syrosem, r44). Über lehmverfüllten Spalten können sich auch einzelne Bäume behaupten.

-

Felshumusboden an einem Steilhang am „Gespaltenen Fels“ im Donautal nördlich von Inzigkofen (r44)

Die Felsen im Donautal sind Extremstandorte mit einer häufig nur wenige cm mächtigen Bodendecke. Sie sind Lebensräume für seltene Pflanzen und stark durch Erosion gefährdet. Der Bodenabtrag wird oft auch durch Trittschäden ausgelöst.

Felshumusboden an einem Steilhang am „Gespaltenen Fels“ im Donautal nördlich von Inzigkofen (r44)

Die Felsen im Donautal sind Extremstandorte mit einer häufig nur wenige cm mächtigen Bodendecke. Sie sind Lebensräume für seltene Pflanzen und stark durch Erosion gefährdet. Der Bodenabtrag wird oft auch durch Trittschäden ausgelöst.

-

-

Der Rabenfelsen bei Thiergarten

Felsen aus Unterem Massenkalk am Prallhang der Donau östlich von Beuron-Thiergarten. Rechts ist der Rabenfelsen, links eine junge Schutthalde zu sehen.

Der Rabenfelsen bei Thiergarten

Felsen aus Unterem Massenkalk am Prallhang der Donau östlich von Beuron-Thiergarten. Rechts ist der Rabenfelsen, links eine junge Schutthalde zu sehen.

-

-

Blick vom Schaufelsen ins Donautal bei Beuron-Unterneidingen

Auf den Felsköpfen finden sich nur Anfangsstadien der Bodenbildung wie Felshumusböden oder Syroseme (r44). Einzelne Sträucher finden Wurzelraum in Spalten und Klüften. In der Talsohle sind kalkreiche Braune Auenböden aus sandig-lehmigem Auenlehm verbreitet. Das Grünland am oberen Bildrand, jenseits der Straße, befindet sich außerhalb des Überflutungsbereichs der Donau. Dort hat ein von der Seite einmündendes Tälchen einen kleinen Schwemmfächer aufgeschüttet, auf dem Rendzinen und Kolluvien verbreitet sind (r32).

Blick vom Schaufelsen ins Obere Donautal bei Beuron-Unterneidingen

Blick vom Schaufelsen ins Donautal bei Beuron-Unterneidingen

Auf den Felsköpfen finden sich nur Anfangsstadien der Bodenbildung wie Felshumusböden oder Syroseme (r44). Einzelne Sträucher finden Wurzelraum in Spalten und Klüften. In der Talsohle sind kalkreiche Braune Auenböden aus sandig-lehmigem Auenlehm verbreitet. Das Grünland am oberen Bildrand, jenseits der Straße, befindet sich außerhalb des Überflutungsbereichs der Donau. Dort hat ein von der Seite einmündendes Tälchen einen kleinen Schwemmfächer aufgeschüttet, auf dem Rendzinen und Kolluvien verbreitet sind (r32).

-

Felsbildungen aus Oberjura-Massenkalk östlich von Beuron

Auf den Kalksteinfelsen sind die Anfangsstadien der Bodenbildung zu beobachten, deren Verbreitungsmuster sich in der schütteren Vegetation abzeichnet. Während der nackte Fels nur von Flechten besiedelt wird, können auf Felshumusböden und Syrosemen bereits verschiedene Gräser und Kräuter wachsen. Die vereinzelt stehenden Bäume und Büsche haben sich ihren Wurzelraum in feinerdehaltigen Spalten und Klüften oder auf kleineren Schuttansammlungen erschlossen.

Felsbildungen aus Oberjura-Massenkalk im oberen Donautal östlich von Beuron

Felsbildungen aus Oberjura-Massenkalk östlich von Beuron

Auf den Kalksteinfelsen sind die Anfangsstadien der Bodenbildung zu beobachten, deren Verbreitungsmuster sich in der schütteren Vegetation abzeichnet. Während der nackte Fels nur von Flechten besiedelt wird, können auf Felshumusböden und Syrosemen bereits verschiedene Gräser und Kräuter wachsen. Die vereinzelt stehenden Bäume und Büsche haben sich ihren Wurzelraum in feinerdehaltigen Spalten und Klüften oder auf kleineren Schuttansammlungen erschlossen.

Besonders im Faulenbachtal zwischen Spaichingen und Wurmlingen sowie im Donau- und Aitrachtal haben sich an den Ausgängen kleiner Nebentäler große pleistozäne Schwemmfächer gebildet. Auf ihnen und den seitlich angrenzenden flach auslaufenden Hangfußbereichen finden sich ebenfalls Rendzinen, die mit mittel tiefen Kolluvien vergesellschaftet sind. Diese zwischen der hochwassergefährdeten Aue und den steilen Hängen gelegenen Bereiche (KE r32) werden trotz des teils hohen Steingehalts der Böden oft ackerbaulich genutzt. In den Tiefenbereichen schmaler, z. T. tief eingeschnittener Tälchen, aber auch auf kleineren Schwemmfächern und am Hangfuß sind die holozänen Abschwemmmassen oft auch mächtiger. Die Leitböden in KE r10 sind mittel tiefe bis tiefe kalkhaltige Kolluvien. Es handelt sich um meist deutlich humose, schluffig-lehmige bis tonig-lehmige Böden mit stark wechselndem, geringem bis hohem Steingehalt, die von Kalksteinschutt unterlagert werden. Im „Hinterried“, südlich von Geisingen, findet sich im Liegenden der Abschwemmmassen tertiärer Süßwasserkalk.

Kalkhaltige Kolluvien aus steinigen Abschwemmmassen (KE r10) am Fuß der Baaralb-Schichtstufe

-

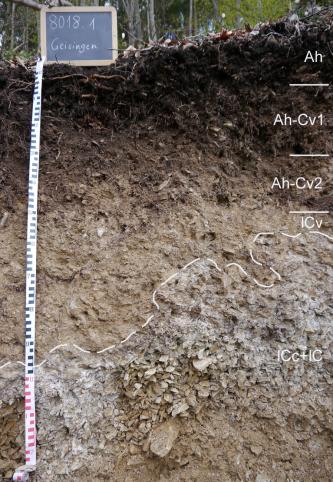

Mäßig tiefes kalkhaltiges Kolluvium über Rendzina (r10) in einem hängigen Muldental an der Baaralb-Schichtstufe nördlich von Geisingen

Die rund 6 dm mächtigen steinigen Abschwemmmassen überdecken den schwarzen, stark humosen Ah-Horizont der ursprünglichen Rendzina, die in einer geringmächtigen steinigen Schuttdecke entwickelt ist. Unterhalb 12,5 dm u. Fl. folgt eine dichtgelagerte tonreiche Mergelfließerde über der sich das Hangwasser bewegt.

Mäßig tiefes kalkhaltiges Kolluvium über Rendzina (r10) in einem hängigen Muldental an der Baaralb-Schichtstufe nördlich von Geisingen

Die rund 6 dm mächtigen steinigen Abschwemmmassen überdecken den schwarzen, stark humosen Ah-Horizont der ursprünglichen Rendzina, die in einer geringmächtigen steinigen Schuttdecke entwickelt ist. Unterhalb 12,5 dm u. Fl. folgt eine dichtgelagerte tonreiche Mergelfließerde über der sich das Hangwasser bewegt.

-

Tiefes kalkreiches Kolluvium mit Vergleyung im nahen Untergrund in einem hängigen Muldental an der Baaralb-Schichtstufe nördlich von Geisingen (r10)

Die holozänen Abschwemmmassen sind hier 1,6 m mächtig und durch eine mehrfache Substratschichtung mit stark wechselnden Steingehalten gekennzeichnet. Rostflecken, Bleichzonen, Kalkausfällungen und ein schwarzer Anmoor-Horizont im tieferen Unterboden weisen auf früheren deutlichen Grundwassereinfluss hin. Durch Brunnenfassungen und Drainage wurde das Grundwasser abgesenkt und der Wasserhaushalt in dem Boden damit verändert.

Tiefes kalkreiches Kolluvium mit Vergleyung im nahen Untergrund in einem hängigen Muldental an der Baaralb-Schichtstufe nördlich von Geisingen (r10)

Die holozänen Abschwemmmassen sind hier 1,6 m mächtig und durch eine mehrfache Substratschichtung mit stark wechselnden Steingehalten gekennzeichnet. Rostflecken, Bleichzonen, Kalkausfällungen und ein schwarzer Anmoor-Horizont im tieferen Unterboden weisen auf früheren deutlichen Grundwassereinfluss hin. Durch Brunnenfassungen und Drainage wurde das Grundwasser abgesenkt und der Wasserhaushalt in dem Boden damit verändert.

-

Tiefes kalkhaltiges Kolluvium aus steinigen holozänen Abschwemmmassen in einem hängigen Muldental an der Baaralb-Schichtstufe nördlich von Geisingen (r10)

Die Abschwemmmassen sind 1 m mächtig und lagern über einem dunklen, tonreichen Ah-Horizont. Ab 1,3 m Tiefe folgt ein Gesteinsschutt, der mit Rostflecken und Bleichzonen deutlich vom Grundwasser geprägt ist. Etwa 200 m talabwärts treten die Grundwassermerkmale bereits oberhalb 1 m Tiefe auf. Vorherrschende Böden sind dort Gley-Kolluvien (r11).

Tiefes kalkhaltiges Kolluvium aus steinigen holozänen Abschwemmmassen in einem hängigen Muldental an der Baaralb-Schichtstufe nördlich von Geisingen (r10)

Die Abschwemmmassen sind 1 m mächtig und lagern über einem dunklen, tonreichen Ah-Horizont. Ab 1,3 m Tiefe folgt ein Gesteinsschutt, der mit Rostflecken und Bleichzonen deutlich vom Grundwasser geprägt ist. Etwa 200 m talabwärts treten die Grundwassermerkmale bereits oberhalb 1 m Tiefe auf. Vorherrschende Böden sind dort Gley-Kolluvien (r11).

-

Tiefes kalkhaltiges Kolluvium aus holozänen Abschwemmmassen am südwestlichen Hangfuß des Fürstenbergs (r10)

Es handelt sich um eine 1,7 m mächtige Abfolge tonreicher, kolluvialer Schichten mit nach unten abnehmendem Gehalt an Oberjura-Kalksteinen. Bei dem gräulich-ockergelben und dichten Ton an der Basis handelt es sich um umgelagertes, verwittertes Mitteljura-Material, das oben mit einem 1 dm mächtigen, dunklen fossilen Ah‑Horizont abschließt. Das Bodenprofil war Teil eines geoarchäologischen Forschungsprojektes an der Universität Tübingen. Das Alter der untersten kolluvialen Lagen reicht an dieser Stelle bis ins Neolithikum zurück (Henkner et al., 2017).

Tiefes kalkhaltiges Kolluvium aus holozänen Abschwemmmassen am südwestlichen Hangfuß des Fürstenbergs (r10)

Es handelt sich um eine 1,7 m mächtige Abfolge tonreicher, kolluvialer Schichten mit nach unten abnehmendem Gehalt an Oberjura-Kalksteinen. Bei dem gräulich-ockergelben und dichten Ton an der Basis handelt es sich um umgelagertes, verwittertes Mitteljura-Material, das oben mit einem 1 dm mächtigen, dunklen fossilen Ah‑Horizont abschließt. Das Bodenprofil war Teil eines geoarchäologischen Forschungsprojektes an der Universität Tübingen. Das Alter der untersten kolluvialen Lagen reicht an dieser Stelle bis ins Neolithikum zurück (Henkner et al., 2017).

-

Mäßig tiefes kalkhaltiges Kolluvium aus steinigen holozänen Abschwemmmassen (r10)

In den hängigen Muldentälern direkt unter den steilen Traufhängen der Baaralb besitzen die Kolluvien meist recht hohe Steingehalte und werden oberhalb 1 m u. Fl. von Hangschutt unterlagert.

Wildtal nördlich von Geisingen; Musterprofil 8017.8

Mäßig tiefes kalkhaltiges Kolluvium aus steinigen holozänen Abschwemmmassen (r10)

In den hängigen Muldentälern direkt unter den steilen Traufhängen der Baaralb besitzen die Kolluvien meist recht hohe Steingehalte und werden oberhalb 1 m u. Fl. von Hangschutt unterlagert.

Wildtal nördlich von Geisingen; Musterprofil 8017.8

Normalerweise sind die Kolluvien in KE r10 frei von hydromorphen Merkmalen. Nur sehr vereinzelt, dort wo im Einzugsgebiet stauende Mergelschichten Quellhorizonte bilden, treten Böden mit Vergleyungsmerkmalen im tieferen Unterboden auf. In solchen Trockentälern kann sich bei langen Niederschlagsperioden auch ein Fließgewässer bilden, wie z. B. im Wasserburger Tal westlich von Eigeltingen (Schreiner, 1993, S. 53). Wassermassen aus dem sonst trockenen Seltenbachtal haben bei extremen Niederschlagsereignissen und Schneeschmelze in der Vergangenheit Hochwasserschäden in Tuttlingen angerichtet (Müller, 1995).

Die von den Mergelgesteinen gebildeten Quellhorizonte an den Albhängen führen dazu, dass in manchen Tälchen auch grundwasserbeeinflusste Böden vorherrschen. Die vorkommenden Gley-Kolluvien und Kolluvien mit Vergleyung im nahen Untergrund werden in KE r11 beschrieben. Kleinflächig können in diesen Bereichen auch stärker vernässte Böden vorkommen (Kolluvium-Gley, Quellengley). Nordöstlich von Mühlheim an der Donau entspringt in einer Höhle die Karstquelle des Wulfbachs, in der daran anschließenden Talmulde finden sich Kolluvium-Gleye, Gley-Kolluvien und Kalkgleye aus holozänen Abschwemmmassen über Kalksteinschutt oder Kalktuff (r63). Randlich schließen sich kalkreiche Kolluvien aus Abschwemmmassen über Kalktuff an (r61). Auf der östlich angrenzenden Kalktuffterrasse sind Rendzinen verbreitet (r62).

Literatur

- (2017). Archaeopedology and chronostratigraphy of colluvial deposits as a proxy for regional land use history (Baar, southwest Germany). – Catena, 155, S. 93–113.

- (1995). Das Hochwasser der Donau und Tuttlingen. – Tuttlinger Heimatblätter N. F., 45–60, S. 45–60.

- (1993). Erläuterungen zu Blatt 8119 Eigeltingen. – 2. erg. Aufl., Erl. Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000, 84 S., 2 Taf., 4 Beil., Stuttgart (Geologisches Landesamt Baden-Württemberg).