In talfernen, erosionsgeschützten Reliefpositionen auf Verebnungen oder schwach nach Osten geneigten Hügelrücken und Hängen ist die Lettenkeuperlandschaft von entkalktem Lösslehm oder lösslehmreichen Fließerden bedeckt, deren Mächtigkeiten von West nach Ost abnehmen (vgl. Kap. Ausgangsmaterial der Bodenbildung). Wo diese fehlen, bilden die verschiedenen Gesteine des Lettenkeupers (Unterkeuper, Erfurt-Formation) bzw. ihre solifluidal umgelagerten Verwitterungsprodukte das Ausgangsmaterial für die Bodenbildung. Das engräumige Ausstreichen von Mergel-, Dolomit-, Sand-, Schluff- und Tongestein hat einen kleinräumigen Bodenwechsel zur Folge, sodass Kartiereinheiten gebildet werden mussten, die viele verschiedene Bodenformen enthalten. Lediglich im Süden kommt inselhaft in tektonischen Tieflagen Gipskeuper (Grabfeld-Formation) vor, weshalb sich entsprechende Bodenbildungen nur auf sehr wenige kleine Flächen beschränken.

Böden aus Verwitterungston und tonreichen Fließerden (Basislage)

Häufigstes Ausgangsmaterial für die Bodenbildung ist der Verwitterungston von Ton- und Mergelsteinen bzw. tonreiche Fließerden (Basislagen) mit wechselnden Sandanteilen. Auf ihnen entwickelten sich schwer zu bearbeitende Tonböden (J18). Diese Böden werden von den Hohenloher Bauern aufgrund der oft dunklen Tongesteine und des unter Grünland häufig auftretenden schwärzlichen humosen Oberbodens seit jeher als „Schwarzes Feld“ bezeichnet. Die schwer durchwurzelbaren und dicht gelagerten Böden sind nur bei einem bestimmten Durchfeuchtungsgrad gut zu bearbeiten, weshalb sie auch als „Minutenböden“ bezeichnet werden. Entsprechend problematisch sind sie für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung. Häufig ist noch eine 1–3 dm mächtige schluffig-lehmige Deckschicht vorhanden (Decklage, entspr. Hauptlage in Ad-hoc-AG Boden, 2005a, S. 180 f.), in der ein Bv-Horizont entwickelt ist (Braunerde-Pelosol, J18). Die tonige Basislage wirkt in ebenen Reliefpositionen und schwach geneigten Scheitelbereichen wasserstauend, weshalb vor allem in der östlichen Hohenloher Ebene untergeordnet Pseudogley-Pelosole und Pseudogley-Braunerde-Pelosole (J30) oder bei noch stärkerer Staunässe selten auch Pelosol-Pseudogleye und Braunerde-Pelosol-Pseudogleye (J112) vorkommen. Sehr häufig wurden diese Deckschichten unter ackerbaulicher Nutzung im Laufe der Zeit abgetragen. Die Erosion hat dabei oft bis in den tonigen Unterboden des Pelosols (P-Horizont) übergegriffen oder dieser wurde vollständig im Pflughorizont aufgearbeitet. Folglich wird der Unterboden vielerorts bereits von rohem, kalkhaltigem, z. T. grusigem Fließerde-Material oder Festgesteinszersatz gebildet. Solche Böden wurden als Pararendzina oder, wenn noch ein Absonderungsgefüge vorhanden ist, als Pararendzina-Pelosol in der weit verbreiteten Kartiereinheit J51 abgegrenzt. Als Begleitböden treten Ranker und Braunerden aus Sandstein und Rendzinen aus Dolomitstein auf. In ebenen Bereichen oder flachgestreckten Hangabschnitten können vor allem in der östlichen Hohenloher Ebene Pseudogley-Pararendzinen (J115) vorliegen. Werden mächtigere Kalk- und Dolomitsteine des Lettenkeupers (Unterkeuper, Erfurt-Formation) angeschnitten, treten unter Ackernutzung vereinzelt Braune Rendzinen und Pelosol-Rendzinen aus geringmächtiger lösslehmhaltiger Fließerde über Gesteinszersatz auf (J114).

Von den Lettenkeupersandsteinen tritt hauptsächlich der Hauptsandstein und, untergeordnet in der östlichen Hohenloher Ebene, der Lingulasandstein in Erscheinung. Es können Ranker und flachgründige Braunerden (J80) sowie weitaus häufiger mittel tief entwickelte Braunerden (J29) abgegrenzt werden. Unter Wald sind diese Böden oft deutlich podsoliert. In entsprechenden Reliefpositionen kann insbesondere bei tonigen Sandsteinen eine Pseudovergleyung vorliegen (J122).

Zweischicht-Böden (Deck- über Basislage)

Viel häufiger sind allerdings zweischichtige Bodenprofile, die aus einer 3–6 dm mächtigen, verbraunten, lösslehmhaltigen Deckschicht (Decklage) und einer darunter liegenden tonigen Fließerde (Basislage) bestehen (J32). Diese werden als Pelosol-Braunerden bezeichnet. In entsprechenden Reliefpositionen wirkt die tonige Basislage wasserstauend und führt zu Pseudogley-Merkmalen in den Böden (Pseudogley-Pelosol-Braunerde). Nimmt die Staunässe auf flachen Scheitelbereichen, an langgestreckten, schwach geneigten Hängen sowie in flachen Mulden zu, sind die Flächen durch die Einheit J58 (Pelosol-Pseudogley, Pseudogley) abgegrenzt. Sind in der Decklage hohe Anteile an Sandsteinskelett aufgearbeitet, werden diese Böden als Braunerde-Pseudogley oder Braunerde-Pelosol-Pseudogley beschrieben (J22). Diese beiden Pseudogley-Einheiten treten besonders in Osthohenlohe auf, wo die Lösslehmdecke sehr stark ausdünnt (Übergang zum „Weißen Feld“). Es liegt meist eine Nutzung als Forst oder Grünland vor.

Böden aus Lösslehm und lösslehmhaltigen Fließerden (Deck- über Mittellage)

Vor allem zwei Regionen sind großflächig mit Lösslehm bedeckt: Die zentralen, vom Lettenkeuper (Unterkeuper, Erfurt-Formation) gebildeten Hochflächen orographisch links des Kochers sowie die östliche Hohenloher Ebene, wobei hier die Mächtigkeiten nach Osten sukzessive abnehmen. Zumeist sind die Lösslehme periglazial aufgearbeitet und teilweise auch umgelagert worden. Entsprechend sind auch häufig Materialien unterschiedlichen Alters miteinander vermischt, weshalb eine Schichtung nur selten zu erkennen ist.

Eine Ausnahme bildet ein schmaler Streifen (Linie Hardthausen–Langenbrettach–Öhringen), wo sich das Lössgebiet im Westen mit dem Lösslehmgebiet im Osten verzahnt. Hier können Parabraunerden und pseudovergleyte Parabraunerden sowohl aus Rohlöss als auch aus mächtigen Lösslehmdecken entstanden sein (J400). Im Übergangsbereich kann auch geringmächtiger würmzeitlicher Löss über älterem, solifluidal umgelagertem Lösslehm lagern. In solchen Fällen ist der Würmlöss i. d. R. entkalkt und vollständig durch die holozäne Bodenbildung überprägt, sodass zumeist kein kalkhaltiger Rohlöss mehr im Unterboden auftritt. Die Al-Horizonte der Parabraunerden sind außerhalb von Waldgebieten oft erodiert oder im Pflughorizont aufgearbeitet. Im Unterboden tritt der ältere Lösslehm zutage, der meist dichter gelagert ist und sich mit seiner ocker- bis gelblich-braunen Farbe von den braunen, im Holozän gebildeten Bt-Horizonten unterscheidet. Diese Lössderivate können stellenweise auch sekundär karbonathaltig sein.

Sind der Lösslehm oder die lösslehmhaltigen Fließerden (meist Deck- über Mittellage) mächtiger als 10 dm, wurden diese als Lösslehm in die Geologische Karte (GK50) übernommen. Insbesondere im Bereich der Neudenauer Hügel (westliche Kocher-Jagst-Ebenen), der Haller Bucht sowie in den talrandnahen und etwas stärker reliefierten Bereichen der Hohenloher-Haller-Ebene treten pseudovergleyte Parabraunerden auf (J61). Bei zunehmenden Staunässemerkmalen in ebenen und sehr schwach geneigten zentralen Bereichen herrschen Pseudogley-Parabraunerden und Parabraunerde-Pseudogleye vor (J7).

Im Übergangsbereich zu den mächtigeren, geschlossenen Lösslehmdecken finden sich verbreitet mehrschichtige Böden aus ca. 3–10 dm mächtigen lösslehmreichen Fließerden (Deck- über Mittellage), die über Tonfließerden (Basislage) oder Gesteinszersatz lagern. Dabei handelt es sich oft um Pelosol-Parabraunerden und Parabraunerden, die unterschiedlich starke Pseudovergleyung aufweisen (J8). Liegt ein hoher Skelettanteil an Keupersandsteinen vor, wird entsprechend die Einheit J138 verwendet. Vor allem in Osthohenlohe werden die lösslehmhaltigen Fließerden geringmächtiger und der wasserstauende Lettenkeuper steht schon in weniger als 10 dm unter Geländeoberfläche an. Verbunden mit den höheren Niederschlägen ist dies die Ursache dafür, dass man dort im Bereich der älteren Verwitterungsdecken meist deutliche Staunässemerkmale in den Bodenprofilen findet, sodass häufig Parabraunerde-Pseudogleye und Pseudogleye vorliegen (J28). Diese sind durch schluffreiche, erosionsanfällige, gebleichte und helle Oberböden geprägt, die von den Hohenloher Bauern seit jeher als „Weißes Feld“ bezeichnet werden. Die Unterböden besitzen eine auffällige rötlich-braun-hellgraue Marmorierung. Mitunter sind bis zu 3 cm große, z. T. reliktische Eisenkonkretionen vorhanden, die landschaftsgeschichtlich auf die vergleichsweise stabilen geomorphologischen Verhältnisse im Wasserscheidebereich zwischen Rhein und Donau hindeuten. Durch Drainage und Düngung werden diese Böden zwar zu einigermaßen guten Ackerstandorten, dennoch dominiert die Waldnutzung auf diesen Flächen. Ist zusätzlich zu den Eisenkonkretionen noch ein hoher Anteil an Skelett aus Keupersandsteinen vorhanden, werden diese Böden durch die Einheit J137 beschrieben (v. a. in Osthohenlohe).

In den talrandnahen und etwas geneigteren Bereichen, wo der Lösslehm und die lösslehmreichen Fließerden nicht oder weniger stark von Staunässe überprägt wurden, hat er seine ursprüngliche Farbe behalten und wird vom Landwirt als „Braunes Feld“ bezeichnet (Parabraunerde, Pseudogley-Parabraunerde). Hierzu zählen allerdings auch die oben beschriebenen Zweischicht-Böden (Deck- über Basislage) im Lettenkeuper (Pelosol-Braunerden, Pelosol-Parabraunerden), ebenso wie nicht vernässte Böden der Talmulden (Kolluvisole) und lehmige Böden im Muschelkalkgebiet (Parabraunerde, Terra fusca). Die Böden des „Braunen Felds“, die in der Landschaft den größten Flächenanteil einnehmen, gehören zu den besten Ackerstandorten des Gebiets. Es sei denn, es handelt sich um steinige, trockene Muschelkalkböden oder basenarme, steinige und sandige Böden aus Lettenkeupersandstein.

Böden aus holozänen Abschwemmmassen

Im altbesiedelten Gebiet haben sich durch die Bodenerosion im Laufe der Jahrhunderte große Mengen an Abschwemmmassen (Kolluvien) in den Talmulden angesammelt. Generell gilt im Hinblick auf alle ausgewiesenen Einheiten für Kolluvien, dass die Substratbeschaffenheit je nach Liefergebiet sehr unterschiedlich sein kann. Im Westen der Kocher-Jagst- und Hohenloher-Haller-Ebene handelt es sich häufig um abgeschwemmtes Oberbodenmaterial der ehemaligen Parabraunerden aus den hier mächtigen Lösslehmen und damit um schluffreiche Substrate. Die Zusammensetzung und Beschaffenheit der Lösslehme ändert sich von West nach Ost bei gleichzeitiger Abnahme der Mächtigkeiten (vgl. Kap. Ausgangsmaterial der Bodenbildung). Dies führt zu entsprechend tonigeren und geringmächtigeren Kolluvien in der östlichen Hohenloher Ebene.

Verbreitet treten tiefgründige Kolluvien auf, die mit den höchsten Bewertungen hinsichtlich der Bodenfunktion „natürliche Bodenfruchtbarkeit“ innerhalb des Lettenkeupergebiets aufwarten können. Die meist kalkfreien Kolluvien in Kartiereinheit J53 sind gegenüber ihren Pendants im Lössverbreitungsgebiet tendenziell etwas sandig-lehmiger bzw. tonreicher und humoser. Die ausgewiesenen Flächen liegen zumeist am Übergang vom Lettenkeuper zum Muschelkalk, weshalb zumindest teilweise durch Karstanschluss eine gewisse Wasserzügigkeit vorliegt, was die relativ geringe Pseudovergleyung begründet. Eine abnehmende Mächtigkeit der Kolluvien vor allem nach Osten hin führt dazu, dass sich die unterlagernden wasserstauenden, tonreichen Fließerden oder Schwemmsedimente zunehmend auf den Bodenwasserhaushalt auswirken. Entsprechend sind in den Mulden oft auch Pseudogley-Kolluvien und Pseudogleye anzutreffen (J36). Flache Muldenanfänge, Hangmulden, Sattellagen und Unterhänge werden von mittel und mäßig tiefen Kolluvien eingenommen, die weniger als 1 m mächtig sind und über tonigen Fließerden aus Lettenkeupermaterial lagern (J33). Diese Einheit stellt in der zentral-östlichen Hohenloher-Haller-Ebene die häufigste Kolluvien-Einheit dar. Oft weisen die Böden deutliche Staunässemerkmale auf (pseudovergleytes Kolluvium über Pelosol, Pseudogley-Kolluvium). Liegen diese Muldenanfänge im Lösslehmgebiet, finden sich die mäßig tiefen, mehr oder weniger stark pseudovergleyten Kolluvien über Pseudogley-Parabraunerden (J59) bzw. in stärker vernässten Gebieten Osthohenlohes über Parabraunerde-Pseudogleyen (J196, J195).

Da sich über den undurchlässigen Schichten des Lettenkeupers Quellhorizonte bilden, sind an einigen Stellen die Talfüllungen der Muldentäler zumindest abschnittsweise grundwasserführend oder enthalten kleinere Fließgewässer. Als Böden sind dort meist tiefe und mäßig tiefe Gley-Kolluvien (J34) zu finden. Werden die Kolluvien bei stärkerer Vernässung über tonigen Fließerden oder Schwemmsedimenten geringmächtiger, sind untergeordnet Kolluvium-Gleye und Gleye (J38) anzutreffen; bei tonigen Abschwemmmassen vereinzelt auch Pelosol-Gleye (J184). Noch stärker vernässte Böden treten lediglich punktuell auf. Hierzu zählen Gley-Stagnogleye, Nassgleye, Quellengleye oder Anmoorgleye (J55, J188).

-

Pseudovergleyter Braunerde-Pelosol aus einer geringmächtigen lösslehmhaltigen Fließerde über einer Ton-Fließerde auf Gesteinszersatz des Lettenkeupers (J18)

Aufgrund der Lage auf einem leicht konvexen Mittelhang ist die lösslehmhaltige Decklage mit einem Bv-Horizont stark verkürzt und nur 20 cm mächtig. In der darunter folgenden tonigen Basislage hat sich durch Quellung und Schrumpfung ein P-Horizont mit typischen scharfkantigen Polyedern entwickelt (II P). Nach unten sind aufgrund der Hanglage nur sehr schwach ausgeprägte hydromorphe Merkmale zu finden (Swd-P), bevor ab 65 cm u. Fl. der steinige und stark karbonathaltige Zersatz des Lettenkeupers einsetzt (III elCv). Musterprofil 6725.9

Pseudovergleyter Braunerde-Pelosol aus einer geringmächtigen lösslehmhaltigen Fließerde über einer Ton-Fließerde auf Gesteinszersatz des Lettenkeupers (J18)

Aufgrund der Lage auf einem leicht konvexen Mittelhang ist die lösslehmhaltige Decklage mit einem Bv-Horizont stark verkürzt und nur 20 cm mächtig. In der darunter folgenden tonigen Basislage hat sich durch Quellung und Schrumpfung ein P-Horizont mit typischen scharfkantigen Polyedern entwickelt (II P). Nach unten sind aufgrund der Hanglage nur sehr schwach ausgeprägte hydromorphe Merkmale zu finden (Swd-P), bevor ab 65 cm u. Fl. der steinige und stark karbonathaltige Zersatz des Lettenkeupers einsetzt (III elCv). Musterprofil 6725.9

-

Pseudovergleyter Pelosol aus geringmächtiger lösslehmhaltiger Fließerde (Decklage) über Ton-Fließerde (Basislage) aus Lettenkeupermaterial (J30)

Die Quellungs- und Schrumpfungsdynamik der Tonminerale bei wiederholtem Wechsel von Durchfeuchtung und Austrocknung führt zur Bildung eines Absonderungsgefüges mit charakteristischen Prismen und Polyedern im P-Horizont zwischen 14 und 57 cm u. Fl. im Bereich der tonigen Basislage. Das Farbspektrum von bläulich grau bis gelblich braun ist dabei typisch für die Lettenkeuper-Verwitterungssubstrate. Die ehemals vorhandenen lösslehmhaltigen Deckschichten sind an diesem Standort bis auf einen Rest von 14 cm erodiert. Musterprofil 6625.5

Pseudovergleyter Pelosol aus geringmächtiger lösslehmhaltiger Fließerde (Decklage) über Ton-Fließerde (Basislage) aus Lettenkeupermaterial (J30)

Die Quellungs- und Schrumpfungsdynamik der Tonminerale bei wiederholtem Wechsel von Durchfeuchtung und Austrocknung führt zur Bildung eines Absonderungsgefüges mit charakteristischen Prismen und Polyedern im P-Horizont zwischen 14 und 57 cm u. Fl. im Bereich der tonigen Basislage. Das Farbspektrum von bläulich grau bis gelblich braun ist dabei typisch für die Lettenkeuper-Verwitterungssubstrate. Die ehemals vorhandenen lösslehmhaltigen Deckschichten sind an diesem Standort bis auf einen Rest von 14 cm erodiert. Musterprofil 6625.5

-

Podsolierte Pseudogley-Pelosol-Braunerde aus lösslehmreichen Fließerden über toniger Fließerde aus Lettenkeupermaterial (J32)

Dieses Profil ist am Rand der Hochfläche gelegen bevor der Hang nordostwärts in das Rötelbachtal abfällt. In der geologischen Karte ist hier im Lettenkeuper der Lingulasandstein (geringmächtige Sandsteinbank im Oberen Lettenkeuper) verzeichnet, der als Grobgrus und kantige Steine an der Geländeoberfläche auftritt. Die Sandsteinbank ist jedoch bereits vollständig in den lösslehmhaltigen Fließerden (Deck- und Mittellage) bis in 56 cm u. Fl. aufgearbeitet. In der Hauptlage hat sich ein Bv-Horizont entwickelt, der nach unten eine immer deutlichere Pseudovergleyung aufweist (Sw-Bv bis 40 cm u. Fl.). Die Mittellage ist bereits stärker hydromorph überprägt (II Sdw). Darunter folgt bis 131 cm u. Fl. eine tonige Basislage (III P-Sd bis 72 cm und Sd-P bis 131 cm), bevor ein karbonathaltiger Zersatz der anstehenden Tonmergelsteine des Lettenkeupers mit einer deutlich geogenen Bodenstruktur den Abschluss bildet. Die trotz der bereits bei 56 cm beginnenden tonigen Basislage relativ geringe Pseudovergleyung kann durch die Plateaurandlage erklärt werden. Musterprofil 6725.8

Podsolierte Pseudogley-Pelosol-Braunerde aus lösslehmreichen Fließerden über toniger Fließerde aus Lettenkeupermaterial (J32)

Dieses Profil ist am Rand der Hochfläche gelegen bevor der Hang nordostwärts in das Rötelbachtal abfällt. In der geologischen Karte ist hier im Lettenkeuper der Lingulasandstein (geringmächtige Sandsteinbank im Oberen Lettenkeuper) verzeichnet, der als Grobgrus und kantige Steine an der Geländeoberfläche auftritt. Die Sandsteinbank ist jedoch bereits vollständig in den lösslehmhaltigen Fließerden (Deck- und Mittellage) bis in 56 cm u. Fl. aufgearbeitet. In der Hauptlage hat sich ein Bv-Horizont entwickelt, der nach unten eine immer deutlichere Pseudovergleyung aufweist (Sw-Bv bis 40 cm u. Fl.). Die Mittellage ist bereits stärker hydromorph überprägt (II Sdw). Darunter folgt bis 131 cm u. Fl. eine tonige Basislage (III P-Sd bis 72 cm und Sd-P bis 131 cm), bevor ein karbonathaltiger Zersatz der anstehenden Tonmergelsteine des Lettenkeupers mit einer deutlich geogenen Bodenstruktur den Abschluss bildet. Die trotz der bereits bei 56 cm beginnenden tonigen Basislage relativ geringe Pseudovergleyung kann durch die Plateaurandlage erklärt werden. Musterprofil 6725.8

-

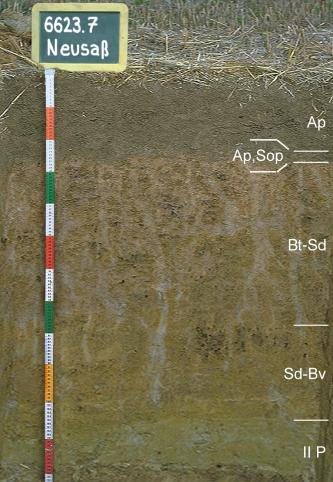

Tief entwickelte Pseudogley-Parabraunerde aus lösslehmreichen Fließerden auf dem Kulminationsbereich der Kocher-Jagst-Ebenen zwischen Berlichingen (Jagst) und Ernsbach (Kocher)

Diese Pseudogley-Parabraunerde (J7) liegt auf einem ebenen Kulminationsbereich eines breiten Rückens. Die beiden Flüsse Kocher und Jagst sind hier lediglich 3,5 km voneinander entfernt, weshalb keine größere ebene Hochfläche ausgebildet ist. Entsprechend sind die Staunässemerkmale in diesem Profil nur mäßig ausgeprägt. Der Waldstandort hat dazu geführt, dass aufgrund geringer Erosionsraten die Decklage aus mittel tonigem Schluff und damit die Al- und Sw-Al-Horizonte erhalten geblieben sind. Bei der Bildung der Parabraunerde werden Tonteilchen mit dem Sickerwasser vornehmlich in den Grobporen des schluffigen Substrates von oben nach unten verlagert. Dadurch haben sich ein 40 cm mächtiger an Ton verarmter Oberboden (Al) und ein tonangereicherter Unterboden (Bt) gebildet. Die Bt-Horizonte sind in der aus mittel schluffigem Ton bestehenden Mittellage ausgebildet. Der Tonanreicherungshorizont, aber vor allem auch der dichte umgelagerte Verwitterungston des Lettenkeupers im tieferen Unterboden besitzen eine geringe Wasserdurchlässigkeit und haben zeitweilige Staunässe im oberen Profilabschnitt zur Folge, was in der gebleichten hellbraunen Farbe des Sw-Al-Horizonts zum Ausdruck kommt. Musterprofil 6623.8

Tief entwickelte Pseudogley-Parabraunerde aus lösslehmreichen Fließerden auf dem Kulminationsbereich der Kocher-Jagst-Ebenen zwischen Berlichingen (Jagst) und Ernsbach (Kocher)

Diese Pseudogley-Parabraunerde (J7) liegt auf einem ebenen Kulminationsbereich eines breiten Rückens. Die beiden Flüsse Kocher und Jagst sind hier lediglich 3,5 km voneinander entfernt, weshalb keine größere ebene Hochfläche ausgebildet ist. Entsprechend sind die Staunässemerkmale in diesem Profil nur mäßig ausgeprägt. Der Waldstandort hat dazu geführt, dass aufgrund geringer Erosionsraten die Decklage aus mittel tonigem Schluff und damit die Al- und Sw-Al-Horizonte erhalten geblieben sind. Bei der Bildung der Parabraunerde werden Tonteilchen mit dem Sickerwasser vornehmlich in den Grobporen des schluffigen Substrates von oben nach unten verlagert. Dadurch haben sich ein 40 cm mächtiger an Ton verarmter Oberboden (Al) und ein tonangereicherter Unterboden (Bt) gebildet. Die Bt-Horizonte sind in der aus mittel schluffigem Ton bestehenden Mittellage ausgebildet. Der Tonanreicherungshorizont, aber vor allem auch der dichte umgelagerte Verwitterungston des Lettenkeupers im tieferen Unterboden besitzen eine geringe Wasserdurchlässigkeit und haben zeitweilige Staunässe im oberen Profilabschnitt zur Folge, was in der gebleichten hellbraunen Farbe des Sw-Al-Horizonts zum Ausdruck kommt. Musterprofil 6623.8

-

Parabraunerde-Pseudogley aus lösslehmreichen Fließerden über Ton-Fließerde aus Lettenkeupermaterial (J195/J137)

Vergleichbare Bodenprofile kommen insbesondere in Osthohenlohe relativ häufig vor, da die Mächtigkeit der lösslehmhaltigen Fließerden (Mittellage) ostwärts immer weiter abnimmt. Entsprechend steht die tonige Basislage bereits oberhalb von 1 m an, was zu den deutlichen Pseudogley-Merkmalen führt. Besonders fällt die Marmorierung im Bereich des II Bt-Swd-Horizonts (Mittellage) zwischen 48 und 97 cm u. Fl. auf. Stauwasser verdrängt die Bodenluft aus den Poren und Rissen, entlang denen grau gefärbte, lösliche Eisen- und Manganverbindungen und Bleichzonen entstehen (reduzierende Bedingungen). Das mobile, reduzierte Eisen wandert durch Diffusion auch in das Aggregatinnere. Da hier nach Eindringen des Stauwassers noch am längsten Sauerstoff vorhanden ist, kann das Eisen und Mangan wieder oxidieren. Rostbraune Flecken und Konkretionen sind die Folge (introvertiertes Eisen).

Trotz der hochliegenden Schichten im Bereich des Fränkischen Schildes unterbindet die starke Verkarstung eine junge Erosion. Je näher man an die europäische Wasserscheide Rhein/Donau kommt, desto älter sind die Landschaftsformen und Ausgangssubstrate. Teilweise sind mächtige alte Verwitterungsdecken verbreitet. Musterprofil 6725.7; Foto: O. Ehrmann

Parabraunerde-Pseudogley aus lösslehmreichen Fließerden über Ton-Fließerde aus Lettenkeupermaterial (J195/J137)

Vergleichbare Bodenprofile kommen insbesondere in Osthohenlohe relativ häufig vor, da die Mächtigkeit der lösslehmhaltigen Fließerden (Mittellage) ostwärts immer weiter abnimmt. Entsprechend steht die tonige Basislage bereits oberhalb von 1 m an, was zu den deutlichen Pseudogley-Merkmalen führt. Besonders fällt die Marmorierung im Bereich des II Bt-Swd-Horizonts (Mittellage) zwischen 48 und 97 cm u. Fl. auf. Stauwasser verdrängt die Bodenluft aus den Poren und Rissen, entlang denen grau gefärbte, lösliche Eisen- und Manganverbindungen und Bleichzonen entstehen (reduzierende Bedingungen). Das mobile, reduzierte Eisen wandert durch Diffusion auch in das Aggregatinnere. Da hier nach Eindringen des Stauwassers noch am längsten Sauerstoff vorhanden ist, kann das Eisen und Mangan wieder oxidieren. Rostbraune Flecken und Konkretionen sind die Folge (introvertiertes Eisen).

Trotz der hochliegenden Schichten im Bereich des Fränkischen Schildes unterbindet die starke Verkarstung eine junge Erosion. Je näher man an die europäische Wasserscheide Rhein/Donau kommt, desto älter sind die Landschaftsformen und Ausgangssubstrate. Teilweise sind mächtige alte Verwitterungsdecken verbreitet. Musterprofil 6725.7; Foto: O. Ehrmann

-

Lessivierter Pseudogley aus lösslehmreichen Fließerden über sandig-toniger Fließerde aus Lettenkeupermaterial (J58) mit einem hohen Gehalt an Sandsteinen

Stauwasser führt im Boden zu Sauerstoffmangel. Dabei entstehen grau gefärbte, lösliche Eisen- und Manganverbindungen und es entwickeln sich Bleichzonen im Boden. In Trockenphasen sowie im Bereich lufterfüllter Poren werden Eisen und Mangan wieder oxidiert und als Rostflecken ausgefällt. Es bildet sich ein gebleichter Stauwasserleiter (Sw-Horizont, bis 25 cm u. Fl.) über einem marmorierten Stauwasserkörper (Sd-Horizont). Dieser leicht lessivierte Pseudogley (J58) ist außerdem ein gutes Beispiel für die Substratvielfalt im Lettenkeupergebiet, die anhand der Schichtung des Profils nachvollzogen werden kann. In den lösslehmreichen Fließerden bis ca. 50 cm tritt Sandsteingrus auf. Die darunter folgende Basislage enthält hohe bis sehr hohe Anteile an kantigen Steinen aus Lettenkeuper-Hauptsandstein, die durch Kryoturbation und Solifluktion in verschiedene Richtungen verstellt in der Matrix schwimmen. Nach unten schließt sich ab 90 cm eine zweite tonige Basislage an, die keinerlei Sandsteinskelett mehr aufweist und insgesamt als Hauptstauhorizont des Profils fungiert. Im Liegenden folgt ab 110 cm Tiefe das Anstehende des in der Basislage aufgearbeiteten karbonatfreien Tonsteins, der noch das ursprüngliche geogene plattige Gefügte aufweist. Das Profil ist karbonatfrei und stark bis sehr stark sauer. Musterprofil 6625.4

Lessivierter Pseudogley aus lösslehmreichen Fließerden über sandig-toniger Fließerde aus Lettenkeupermaterial (J58) mit einem hohen Gehalt an Sandsteinen

Stauwasser führt im Boden zu Sauerstoffmangel. Dabei entstehen grau gefärbte, lösliche Eisen- und Manganverbindungen und es entwickeln sich Bleichzonen im Boden. In Trockenphasen sowie im Bereich lufterfüllter Poren werden Eisen und Mangan wieder oxidiert und als Rostflecken ausgefällt. Es bildet sich ein gebleichter Stauwasserleiter (Sw-Horizont, bis 25 cm u. Fl.) über einem marmorierten Stauwasserkörper (Sd-Horizont). Dieser leicht lessivierte Pseudogley (J58) ist außerdem ein gutes Beispiel für die Substratvielfalt im Lettenkeupergebiet, die anhand der Schichtung des Profils nachvollzogen werden kann. In den lösslehmreichen Fließerden bis ca. 50 cm tritt Sandsteingrus auf. Die darunter folgende Basislage enthält hohe bis sehr hohe Anteile an kantigen Steinen aus Lettenkeuper-Hauptsandstein, die durch Kryoturbation und Solifluktion in verschiedene Richtungen verstellt in der Matrix schwimmen. Nach unten schließt sich ab 90 cm eine zweite tonige Basislage an, die keinerlei Sandsteinskelett mehr aufweist und insgesamt als Hauptstauhorizont des Profils fungiert. Im Liegenden folgt ab 110 cm Tiefe das Anstehende des in der Basislage aufgearbeiteten karbonatfreien Tonsteins, der noch das ursprüngliche geogene plattige Gefügte aufweist. Das Profil ist karbonatfrei und stark bis sehr stark sauer. Musterprofil 6625.4

Böden im Hügelland des Gipskeupers (Grabfeld-Formation)

Die Gesteine des Gipskeupers (Grabfeld-Formation) bilden einen nur schmalen Hügellandstreifen und den Hangfuß der südlich angrenzenden Bodengroßlandschaft „Schwäbisch-Fränkische Waldberge“. Hierin wurden die vorkommenden Bodengesellschaften größtenteils auch kartiert und beschrieben. Lediglich inselhaft in tektonischen Tieflagen vorkommender Gipskeuper im Süden der Hohenloher-Haller-Ebene wird zur Bodengroßlandschaft Kocher-Jagst- und Hohenloher-Haller-Ebene gerechnet. Somit beschränkt sich das Vorkommen auf sehr wenige kleine Flächen.

Die Tonmergelsteine des Gipskeupers verwittern zu tonreichen Substraten von dunkelviolett-roter oder grauer Farbe. Auf konvexen Scheitelbereichen und z. T. stark geneigten konvexen Hangabschnitten finden sich Pelosol-Pararendzinen und Pararendzinen aus toniger Fließerde (J101). In ebenen Bereichen oder flachen Mulden kommen Pelosole vor, die sich aus einer tonigen Basislage entwickelt haben (J103). Oft wird diese von geringmächtigen Resten einer lösslehmreichen Fließerde (Decklage) überlagert, sodass Braunerde-Pelosole entstehen konnten. Entsprechend der jeweiligen Reliefposition liegt eine mehr oder weniger starke Pseudovergleyung vor.

Dort, wo in ebenen und schwach geneigten Scheitelbereichen 3–8 dm mächtige lösslehmreiche Fließerden (meist Deck- über Mittellage) auf der tonigen Basislage vorhanden sind, haben sich pseudovergleyte Pelosol-Parabraunerden und Pseudogley-Parabraunerden gebildet (J77). Im Westen der Bodengroßlandschaft haben sich ähnliche Böden entwickelt (J365).

Da die Vorkommen nur inselhaft sind, haben sich keine eigenen Muldensysteme mit spezifischen Abschwemmmassen herausgebildet. Eine Ausnahme stellen flache Muldenanfänge in der Nähe von Gipskeuperinseln im Lössgebiet westlich von Neuenstadt am Kocher dar, wo sich Pseudogleye aus Lösslehm mit tonreichen Altwassersedimenten („Sumpfton“) im tieferen Untergrund entwickelt haben (J362).

Literatur

- (2005a). Bodenkundliche Kartieranleitung. 5. Aufl., 438 S., Hannover.