Im Bereich der Iller-Riß-Platten, nördlich der Straße von Laupheim nach Burgrieden-Hochstetten befindet sich etwa auf halber Strecke eine größere Kiesgrube, in der bis zu 12 m Kiese und Sande der Mindel-Deckenschotter abgebaut werden. Sie sind der jüngste Teil einer Abfolge frühpleistozäner Flussablagerungen und stammen aus der Zeit von vor 780 000 Jahren. Die Schotter wurden in breiten Rinnen von Alpenflüssen in das Molassebecken geschüttet und überlagern die tertiären Süßwasser- und Meeressedimente des Alpenvorlands.

Der Deckenschotter in der Kiesgrube von Burgrieden zeigt sich nahe der Oberfläche deutlich verwittert, verlehmt und durch die Bildung eines Tonanreicherungshorizontes während einer früheren Warmzeit z. T rotbraun gefärbt. Bei einer Profilaufnahme im Zuge einer Erweiterung der Kiesgrube war zudem eine Rinne mit einem alten Grundwasserboden zu sehen (Kösel, 2010). Der Schotterkörper unterhalb der Bodenbildungen ist teilweise zu Nagelfluh verfestigt und weist immer wieder Sandlinsen auf. Je nach Stand des Abbaus können unterschiedliche Schichtungs- und Schüttungsstrukturen sowie Verwitterungsformen der verfestigten oder locker gelagerten Sand-, Kies- und Geröllschichten beobachtet werden.

Der Schotter setzt sich aus verschiedenen Gesteinsgruppen zusammen. Kalksteine in grauen, braunen und roten Farben bilden mit etwa 70 % den Hauptanteil (LGRB, 2001c). Granite, Gneise und Amphibolite machen gemeinsam etwa 10 % der Kiese von 16–32 mm Durchmesser aus. Harte Quarzgesteine sind mit ca. 7 % vertreten. Ebenso häufig sind Dolomitsteine vorhanden. Der restliche Teil besteht aus kalkigen Sandsteinen.

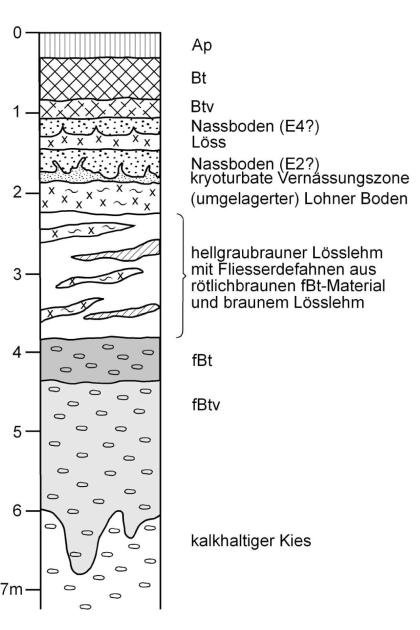

Der durch Bodenbildung überprägte Deckenschotter wird von Löss und Lösslehm überlagert. Bei Profilaufnahmen wurde der nachfolgend geschilderte Aufbau dokumentiert (Kösel, 2010 und 2016). An der Oberfläche ist eine etwa 1 m mächtige Parabraunerde entwickelt. Darunter liegt kalkhaltiger Löss, in dem zwei durch Rostflecken und Bleichung gekennzeichnete Nassböden erkennbar sind. Sie stammen aus dem Zeitraum vor dem Höhepunkt der letzten Kaltzeit vor etwa 20 000 Jahren. Damals staute sich das Wasser in dem während des Sommers an der Oberfläche aufgetauten Boden über dem dauerhaft gefrorenen Untergrund (Permafrost). In den unteren Nassboden greift eine wellige, girlandenartig geformte Umlagerungszone ein, die ebenfalls vernässt ist. Den unteren Abschluss des Lösses bildet ein oliv-hellbrauner Bodenhorizont (Lohner Boden), der sich in einem wärmeren Zeitabschnitt vor etwa 30–40 000 Jahren ausbildete (Mittelwürm). Im unterhalb anschließenden hellgraubraunen Lösslehm sind braune bis rotbraune Streifen und Fahnen aus als kaltzeitliche Fließerde umgelagertem (Boden-)Material eingeschaltet.

Die Verebnungen der Mindel-Deckenschotter fallen ca. 1,5 km nordwestlich der Kiesgrube mit einer etwa 10 m hohen Geländestufe zu den Hochterrassenschottern ab. Hier gibt es am Rand der Rißniederung weitere, z. T. bereits aufgelassene Kiesgruben. Östlich des Rottales beginnt bei Burgrieden der Anstieg zu den Günz-Deckenschottern. Sie überlagern die tertiäre Obere Süßwassermolasse, die im mittleren und unteren Drittel des Talhangs zu Tage tritt. Zwischen den Verebnungen der Mindel- und Günzschotter besteht ein Höhenunterschied von 20 bis 30 Metern. Die Plateaus der Günzschotter sind im Gebiet östlich von Burgrieden großflächig von Lösslehm überdeckt. Junger kalkhaltiger Löss ist in dieser Höhenlage nicht mehr zu finden.

Literatur

- (2005a). Bodenkundliche Kartieranleitung. 5. Aufl., 438 S., Hannover.

- (2010). Ausbildung von Lössen und Decklehmen auf Deckenschottern des östlichen Rheingletschergebiets (Oberschwaben) und ihre Bedeutung für die Bodenverbreitung. – LGRB-Informationen, 25, S. 67–82.

- (2016). Paläoböden in quartärgeologischen Sequenzen und als Bestandteil des Solums rezenter Oberflächenböden. – LGRB-Fachbericht, 2016/1, S. 1–63, Freiburg i. Br. (Regierungspräsidium Freiburg – Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau).

- (2001c). Blatt L 7724/L 7726 Ulm/Neu-Ulm, mit Erläuterungen. – Karte der mineralischen Rohstoffe von Baden-Württemberg 1 : 50 000, 116 S., 2 Abb., 14 Tab., 1 Kt., Freiburg i. Br. (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg). [Bearbeiter: Bock, H., m. Beitr. v. Kimmig, B., Werner, W. & Szenkler, C.]

- (1968). Studien über den Verlauf jungpleistozäner Formung in Hessen. – Frankfurter Geographische Hefte, 45, 133 S., Frankfurt a. M. (Waldemar Kramer).