Teilgebiet Rottenburg–Herrenberg

An der Keuperstufe zwischen Rosenfeld, Rottenburg und Herrenberg und im Neckartal bei Tübingen existieren zahlreiche alte Steinbrüche und Sandgruben in der Löwenstein-Formation. Die Aufschlüsse zeigen, dass hier bis zu drei Sandsteineinschaltungen übereinander auftreten, welche von bis 10 m mächtigen Tonsteinpaketen getrennt werden. Die Sandsteine bestehen meist nur aus 0,1 bis 1 m mächtigen Bänken. Oft spalten die Sandsteine dieses Gebiets dünnbankig bis plattig auf. In allen Aufschlüssen handelt es sich entweder um karbonatisch gebundene Sandsteine oder um Mürbsandsteine. Im großen, bis in die 1970er Jahre betriebenen Steinbruch oberhalb der Weinhalde (heute Schießplatz) nordwestlich von Hechingen-Stein oder einer der zahlreichen kleinen benachbarten, heute verfüllten Gruben wurden Mürbsandsteine gewonnen, wie sie im Mauerwerk der nur 1 km östlich gelegenen Villa Rustica von Hechingen-Stein, heute Freilichtmuseum, verbaut wurden.

Teilgebiet Pliezhausen–Altenriet-Neckartenzlingen

In diesem Gebiet am südlichen Rand des Schönbuchs und somit entlang des Neckars ist noch rund ein Dutzend alter Stubensandsteinbrüche erhalten (s. Karte); die meisten liegen nur einige Hundert Meter vom Neckar entfernt. Ein Werksteinbruch im Stubensandstein Baden-Württembergs wurde bis 2017 bei Pliezhausen-Rübgarten betrieben (Fa. Lauster Steinbau, Stuttgart), aktuell (Stand 2021) ruht dort der Abbau.

Aus dem genannten Gebiet wurde schon zu römischer Zeit Werksteinmaterial, vor allem für Repräsentativbauten, aber auch für Statuen, flussabwärts über den Neckar transportiert. Das grobkörnige, großporige Material war für die antike Bildhauertechnik, die eine vollständige Bemalung der Figuren einschloss, offensichtlich besonders gut geeignet (Werner in: Künzl, 2010). Sandstein vom Typus Pliezhausen–Altenriet wurde u. a. für die berühmten Zwölfgötterstatuen des Vicus von Rohrdorf verwendet.

Die größten Brüche liegen südöstlich von Pliezhausen-Rübgarten an der B27 im Bereich Bauernwald–Schindhau, westlich von Pliezhausen im Schöllhammerhau, östlich von Pliezhausen im Gewann Schelmenäcker, an der Straße nach Dörnach im Kellerwasen und südöstlich von Altenriet (Gewanne Gründle und Beim Schlößle). Der Bruch „am Wiesle“ bei Pliezhausen wird in alten Beschreibungen als „fast so gut wie der Schlaitdorfer“ bezeichnet (Schumacher, 1993). In den heutigen Aufschlüssen ist überwiegend ein dickplattiger bis dünnbankiger Grobsandstein in Mächtigkeiten bis ca. 3 m zugänglich. Im Stbr. Schelmenäcker, als „Sandbruch“ von der Fa. Henzler bis vor einigen Jahrzehnten noch betrieben, stehen meist mürbe, primär schon wenig verkieselte Sandsteine an, die sich z. T. rinnenartig in die Basisletten eintiefen. Auch im Bruch Kellerwasen südöstlich von Dörnach wurde Mürbsandstein abgebaut. Die Vorkommen bei Rübgarten und im Gründle bei Altenriet wurden Anfang der 1990er Jahre im Zusammenhang mit der Suche nach Austauschmaterial für den Kölner Dom mittels Kernbohrungen und petrographischen Analysen untersucht, wie nachfolgend ausgeführt.

Steinbrüche bei Pliezhausen-Rübgarten: Die noch erhaltenen Brüche bei Pliezhausen-Rübgarten entstanden überwiegend nach der Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Steinbruch im Bereich Bauernwald–Schindhau bei Pliezhausen-Rübgarten (RG 7421‑1), 1975 von der Fa. Fauser übernommen und seit 1990 von der Fa. Lauster Steinbau geführt, stammt aus den 1930er Jahren. Die kleinen alten Steinbrüche in der unmittelbaren Umgebung (so am Hang direkt an der B27) legen den Schluss nahe, dass in diesem Areal lange vor 1930 Abbau umgegangen ist. Aus dem Bruch der Fa. Lauster kommen die Blöcke, mit denen u. a. die Kirchen St. Vitus in Ellwangen, St. Dionys und St. Paul in Esslingen sowie Teile des Münsters in Rottweil saniert wurden. Von der Fa. Fauser wurde Material aus diesem Bruch für Sanierungsarbeiten an Schlössern in Hohenheim, Waldenbuch, Tübingen und Göppingen sowie für Kirchen in Metzingen, Balingen, Kirchheim und Nürtingen geliefert (Ludwig, 1989).

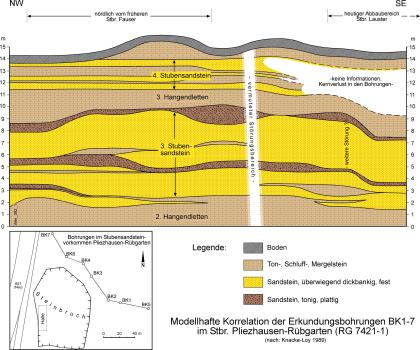

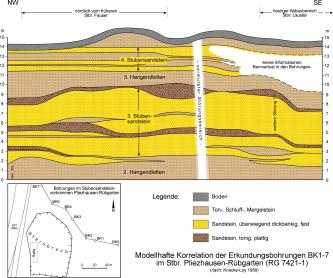

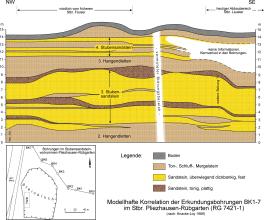

Der Abbau ging hier, wie in Schlaitdorf, im Oberen Stubensandstein um, der von Tonmergeln und Tonen der Knollenmergel-Formation überlagert wird. Im Jahr 1987 wurden unter der Leitung von Prof. W. Ernst (Tübingen) zur Erkundung der Lagerstätte zahlreiche Kernbohrungen im Steinbruchbereich und seiner Umgebung entlang eines NW–SO-Profils abgeteuft. Sie erbrachten, dass das lateral wie vertikal in der Zusammensetzung stark variable Lager nach Nordosten einfällt und eine NW–SO-streichende Störung das Lager durchläuft (Nach unveröff. Arbeitsunterlagen von Prof. W. Ernst, Tübingen, im LGRB-Archiv).

Die beim Abbau im September 2011 entstandenen Aufschlüsse ließen erkennen, dass es sich hierbei um eine Blattverschiebung handelt, bei der die Schichten durch Transpression beiderseits der Störung aufgerichtet wurden. An Blattverschiebungen, bei denen die Schichten horizontal gegeneinander versetzt (verschoben) werden, erfahren die Schichten aufgrund leichter Richtungswechsel im Verlauf der tektonischen Störung abschnittsweise Einsackungen/Einmuldungen bei Dehnung (= Transtension) und Aufrichtungen bei kompressiven Abschnitten (= Transpression). In der Nähe der Störung werden die Schichten dabei stark deformiert. Das Gebiet Tübingen–Pliezhausen liegt unmittelbar südlich einer prominenten NNO–SSW-streichenden Störungszone, die in der geologischen Literatur als Schwäbisches Lineament geführt wird; diese Störungszone durchzieht das ganze Schichtstufenland vom Ries bis zum Schwarzwald. Ein Abschnitt wird als Bebenhauser Störungszone bezeichnet. Zahlreiche tektonische Störungen wie der Fildergraben, die Sindelfinger und die Hildrizhauser Verwerfung zweigen hiervon in NW–SO-Richtung ab. Die in den Werksteinbänken weitständige, 80–90° einfallende Klüftung zeigt ebenfalls bevorzugt NW–SO- und NNO–SSW-Orientierung und zeichnet somit das regionale tektonische Muster nach. Die Abraummächtigkeiten steigen nach Nordosten auf ca. 12 m an; heute ist dieser Bereich durch eine große Erdaushubdeponie einer künftigen Nutzung entzogen.

-

Stubensandsteinbruch Pliezhausen-Rübgarten (RG 7421-1): Abbauwände mit gut erkennbarer Schrägschichtung, Abbaustand April 2005; Messlatte L = 3 m.

Stubensandsteinbruch Pliezhausen-Rübgarten (RG 7421-1): Abbauwände mit gut erkennbarer Schrägschichtung, Abbaustand April 2005; Messlatte L = 3 m.

-

Stubensandsteinbruch Pliezhausen-Rübgarten (RG 7421-1): Abbau durch die Fa. Lauster Steinbau mittels Bohren, Keilen und Schrämsägen mit der Schwertsäge, September 2011.

Stubensandsteinbruch Pliezhausen-Rübgarten (RG 7421-1): Abbau durch die Fa. Lauster Steinbau mittels Bohren, Keilen und Schrämsägen mit der Schwertsäge, September 2011.

-

Stubensandsteinbruch Pliezhausen-Rübgarten (RG 7421-1): Abbau durch die Fa. Lauster Steinbau mittels Bohren, Keilen und Schrämsägen mit der Schwertsäge, September 2011.

Stubensandsteinbruch Pliezhausen-Rübgarten (RG 7421-1): Abbau durch die Fa. Lauster Steinbau mittels Bohren, Keilen und Schrämsägen mit der Schwertsäge, September 2011.

Das im Jahr 2013 im Stbr. Pliezhausen aufgeschlossene, insgesamt 5–7 m mächtige Sandsteinpaket besteht aus mehreren, z. T. durch Ton bzw. Mergel oder durch dünnplattige Sandsteine getrennte Lager von 0,3 bis 3 m Mächtigkeit. Die Lager weisen je nach Bindemittel und Kornverzahnung stark wechselnde Materialeigenschaften auf. Das genutzte Lager, der obere Teil des Dritten Stubensandsteins (vgl. Modell des Aufbaus der Oberen Stubensandstein-Schichten), besteht aus einem mittelsandigen, schwach feinkiesigem Grobsandstein und Fein- bis Mittelsandsteinen mit charakteristischer feiner Limonitsprenkelung. Die Bindung ist kaolinitisch-kieselig. Der Pliezhauser Stubensandstein sandet im Anbruch leicht ab, in der gesägten Oberfläche ist er grobporig und nicht absandend. Die Farbe ist fast weiß/grauweiß bis bräunlich beige, bisweilen leicht rötlich.

Fast vollständig aufgeschlossen war der ca. 6–7 m mächtige Dritte Stubensandstein im Bruch im Herbst 2011. Es ließen sich während des Abbaus im oberen, etwa 5 m mächtigen Lager zwei Werksteinbänke mit 2–2,2 und 2,5–3 m Dicke unterscheiden, die durch eine etwas unregelmäßige Lagerfuge getrennt werden. Darunter folgen plattige, tonigere Sandsteine von etwa 2 m Mächtigkeit, darunter die Zweiten Hangendletten, der als Wasserstauer fungiert. Steilstehende Klüfte durchziehen die Bänke in stark unterschiedlichem Abstand, z. T. in Abständen von wenigen dm, teilweise aber auch von mehr als 2,5 m. Über dem Abbauhorizont ist eine ca. 2 m mächtige Wechselfolge von Ton- und Schluffsteinen und eingeschalteten dm mächtigen Sandsteinbänken aufgeschlossen, die den Dritten Hangendletten zuzuordnen sind. Die Hangendletten sind typisch braunrot, z. T. violett und ockerbraun gefärbt. Der in mehrere, geringmächtige Bänke gegliederte Vierte Stubensandstein ist in diesem Steinbruch hingegen stark mürbe. Der Pliezhauser Sandstein ist an vielen Gebäuden der Umgebung anzutreffen, besonders gut ist er an der St. Martinskirche in Pliezhausen selbst zu studieren. Seine jüngste Verwendung fand er im Stuttgarter Innenministerium.

Technische Eigenschaften des Pliezhauser Sandsteins: Aus dem Stbr. Pliezhausen-Rübgarten (RG 7421‑1, Fa. Lauster Steinbau), Gewann Bauernwald, liegen folgende gesteinsphysikalische Daten vor (nach: Lukas, 1990b (L); Prüfzeugnis FMPA Stuttgart von 1977 (MPA S); TÜV Rheinland LGA Bautechnik (LGA), im Auftrag der Fa. Lauster Steinbau):

|

Technische Eigenschaften |

Pliezhauser Sandstein |

|

2,31 g/cm3 (L), 2,07–2,24 g/cm3, Mittelwert 2,16 g/cm3 (MPA S) |

|

|

2,68 g/cm3 (L); 2,09–2,13 g/cm3, Mittelwert 2,11 g/cm3 (LGA) |

|

|

Offene Porosität |

13,77 Vol.‑% (L); 18,2–19,4 Vol.‑%, Mittelwert 18,8 Vol.‑% (LGA) |

|

Wasseraufnahme unter Atmosphärendruck |

3,22 M.‑% (L); 4,3–6,4 M.‑%, Mittelwert 5,3 M.‑% und 9,5–13,3 M.‑%, Mittelwert 11,5 M.‑% (MPA S); 5,4–5,7 M.‑%, Mittelwert 5,51 M.‑% (LGA) |

|

Wasseraufnahme unter Vakuum |

5,97 M.‑% (L), 7,1–10,5 M.‑%, Mittelwert 8,8 M.‑% und 16,0–21,9 M.‑%, Mittelwert 18,9 M.‑% (MPA S) |

|

Sättigungsgrad/s‑Wert |

0,54 (L), Mittelwert 0,61 (MPA S) |

|

Druckfestigkeit (einaxiale) |

26,1–64,5 MPa, Mittelwert 47,1 MPa (MPA S) |

|

5,6–11,9 MPa, Mittelwert 7,3 MPa (MPA S); 6,5–7,6 MPa, Mittelwert 7,2 MPa (LGA) |

|

|

Ausbruchlast am Ankerdornloch |

1700–2500 N, Mittelwert 2105 N (LGA) |

|

Prüfung an 8 Proben (25 Zyklen) frostbeständig (MPA S) |

|

|

Verwitterungsbeständigkeit |

Karbonatfreie und kaolinitarme Proben sind säure- und witterungsbeständig (nicht rostend, MPA S). |

Steinbrüche bei Altenriet: Die bis 8 m tiefen, alten Brüche im Gründle bei Altenriet wurden im Oberen und Mittleren Stubensandstein angelegt. Sie waren sicher schon im 18. Jh. in Betrieb, wurden aber während des Zweiten Weltkriegs stillgelegt (Ludwig, 1989). Im Jahr 1990 wurden unter der Leitung von Prof. W. Ernst (Tübingen) zwei Kernbohrungen niedergebracht. Sie erbohrten am Rand der Brüche ein 4,4 m mächtiges, klüftiges und „mittelhartes“ Lager eines gelblich weißen, mittel- bis grobkörnigen Sandsteins, das von einer rund 2 m mächtigen Tonstein-/Mittelsandstein-Wechselfolge überlagert wird. Für die geplanten Austauscharbeiten am Kölner Dom erwies sich das Vorkommen als ungeeignet.

Etwa 200 m südlich der Brüche wird das Lager schon von 8 m Abraum überdeckt. Die in ein 2 m mächtiges oberes und ein 1,5 m mächtiges unteres Lager getrennte Sandsteinschicht wird dort von etwa 2 m plattigen, tonigen Sandsteinen und von 2,7 m mächtigen siltig-sandigen Feinsedimenten der Vierten Hangendletten überlagert; darüber folgen die Tonmergelsteine der Knollenmergel-Formation. Einen Einblick in die stark wechselhafte Abfolge bieten die schluchtartigen Bachrisse im Waldgebiet östlich der Neckarburg. An den steinsichtigen Gebäuden an der Neckarburg ist der grobe Quarzsandstein aus den Altenrieter Brüchen erhalten.

-

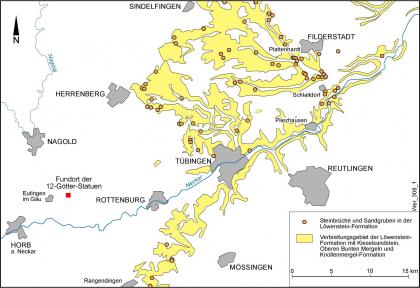

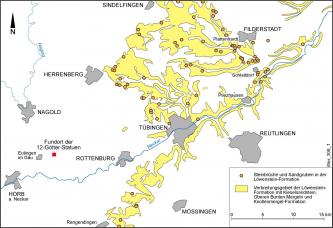

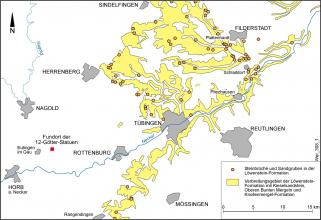

Übersichtskarte des Gebiets Tübingen–Filderstadt mit Ausstrich der Stubensandstein-Schichten (Löwenstein-Formation) und Lage der Steinbrüche und Sandgruben in dieser Einheit (Stand 2013).

Übersichtskarte des Gebiets Tübingen–Filderstadt mit Ausstrich der Stubensandstein-Schichten (Löwenstein-Formation) und Lage der Steinbrüche und Sandgruben in dieser Einheit (Stand 2013).

-

Modell des Aufbaus der oberen Stubensandstein-Schichten mit dem 3. und 4. Stubensandstein, erstellt anhand der Ergebnisse von Erkundungsbohrungen beim Steinbruch Pliezhausen-Rübgarten (nach: Knacke-Loy, 1989); Situationsriss mit Darstellung des früheren Steinbruchs Fa. Fauser; östlich davon schließt der heutige Steinbruch der Fa. Lauster Steinbau an.

Modell des Aufbaus der oberen Stubensandstein-Schichten mit dem 3. und 4. Stubensandstein, erstellt anhand der Ergebnisse von Erkundungsbohrungen beim Steinbruch Pliezhausen-Rübgarten (nach: Knacke-Loy, 1989); Situationsriss mit Darstellung des früheren Steinbruchs Fa. Fauser; östlich davon schließt der heutige Steinbruch der Fa. Lauster Steinbau an.

-

Stubensandsteinbruch Pliezhausen-Rübgarten (RG 7421-1): Abbau durch die Fa. Lauster Steinbau mittels Bohren, Keilen und Schrämsägen mit der Schwertsäge, September 2011.

Stubensandsteinbruch Pliezhausen-Rübgarten (RG 7421-1): Abbau durch die Fa. Lauster Steinbau mittels Bohren, Keilen und Schrämsägen mit der Schwertsäge, September 2011.

-

Stubensandsteinbruch Pliezhausen-Rübgarten (RG 7421-1): Abbauwände mit gut erkennbarer Schrägschichtung, Abbaustand April 2005; Messlatte L = 3 m.

Stubensandsteinbruch Pliezhausen-Rübgarten (RG 7421-1): Abbauwände mit gut erkennbarer Schrägschichtung, Abbaustand April 2005; Messlatte L = 3 m.

-

Stubensandsteinbruch Pliezhausen-Rübgarten (RG 7421-1): Abbau durch die Fa. Lauster Steinbau mittels Bohren, Keilen und Schrämsägen mit der Schwertsäge, September 2011.

Stubensandsteinbruch Pliezhausen-Rübgarten (RG 7421-1): Abbau durch die Fa. Lauster Steinbau mittels Bohren, Keilen und Schrämsägen mit der Schwertsäge, September 2011.

-

Für Fassadenplatten gesägter Block aus grobkörnigem, stark porösem Pliezhauser Stubensandstein, Werk Maulbronn der Fa. Lauster Steinbau, Plattenstärke 2,5 cm.

Für Fassadenplatten gesägter Block aus grobkörnigem, stark porösem Pliezhauser Stubensandstein, Werk Maulbronn der Fa. Lauster Steinbau, Plattenstärke 2,5 cm.

-

Erosionsdiskordanz zwischen Sandstein (oben) und grauen Tonsteinen im Niveau des Mittleren Stubensandsteins, entstanden durch Einkerbung eines sandführenden Flusses in bereits sedimentierte tonige Ablagerungen. Ehem. Mürbsandsteinbruch der Fa. Henzler nordöstlich von Pliezhausen (Foto 2011).

Erosionsdiskordanz zwischen Sandstein (oben) und grauen Tonsteinen im Niveau des Mittleren Stubensandsteins, entstanden durch Einkerbung eines sandführenden Flusses in bereits sedimentierte tonige Ablagerungen. Ehem. Mürbsandsteinbruch der Fa. Henzler nordöstlich von Pliezhausen (Foto 2011).

-

St. Martinskirche in Pliezhausen erbaut aus Stubensandstein; Hauptportal von 1523, Turmaufsatz von 1875.

St. Martinskirche in Pliezhausen erbaut aus Stubensandstein; Hauptportal von 1523, Turmaufsatz von 1875.

-

Block aus Stubensandstein von Altenriet an einem ehem. Mühlengebäude („Neckarburg“) am Neckar-Werkkanal bei der Neckartenzlingen, nach den Hochwasserstandsmarkierungen spätestens im 17. Jh. eingebaut.

Block aus Stubensandstein von Altenriet an einem ehem. Mühlengebäude („Neckarburg“) am Neckar-Werkkanal bei der Neckartenzlingen, nach den Hochwasserstandsmarkierungen spätestens im 17. Jh. eingebaut.

-

Ein eindrucksvolles Beispiel für die Haltbarkeit des groben, kieselig-kaolinitisch gebundenen Stubensandsteins sind die zahlreichen Statuenfunde aus dem römischen Heiligtum von Rohrdorf bei Eutingen im Gäu: (links, zentral) Statuenköpfe mit verschiedenen Darstellungen des Gottes Merkur (Maßstab: 6 cm); (rechts) Stubensandstein-Bohrkerne aus den Götterstatuen von Rohrdorf. Der von den Römern im Zeitraum 161–217 n. Chr. verwendete Stubensandstein stammt aus dem Gebiet zwischen Tübingen und Schlaitdorf.

Ein eindrucksvolles Beispiel für die Haltbarkeit des groben, kieselig-kaolinitisch gebundenen Stubensandsteins sind die zahlreichen Statuenfunde aus dem römischen Heiligtum von Rohrdorf bei Eutingen im Gäu: (links, zentral) Statuenköpfe mit verschiedenen Darstellungen des Gottes Merkur (Maßstab: 6 cm); (rechts) Stubensandstein-Bohrkerne aus den Götterstatuen von Rohrdorf. Der von den Römern im Zeitraum 161–217 n. Chr. verwendete Stubensandstein stammt aus dem Gebiet zwischen Tübingen und Schlaitdorf.

-

Mauerreste in der römischen Villa Rustica von Hechingen-Stein, teilrekonstruiert mit Mauerquadern aus Stubensandstein, die bei der Ausgrabung geborgen wurden. Die Quader könnten aus dem nahen Steinbruch oberhalb der Weinhalde (heute Schießplatz) nordwestlich von Hechingen-Stein stammen; größere Bauelemente und Säulen dürften aber – wie die Götterstatuen von Rohrdorf – auf dem Wasserweg aus den Brüchen bei Tübingen bzw. Pliezhausen geliefert worden sein.

Mauerreste in der römischen Villa Rustica von Hechingen-Stein, teilrekonstruiert mit Mauerquadern aus Stubensandstein, die bei der Ausgrabung geborgen wurden. Die Quader könnten aus dem nahen Steinbruch oberhalb der Weinhalde (heute Schießplatz) nordwestlich von Hechingen-Stein stammen; größere Bauelemente und Säulen dürften aber – wie die Götterstatuen von Rohrdorf – auf dem Wasserweg aus den Brüchen bei Tübingen bzw. Pliezhausen geliefert worden sein.

Literatur

- (1989). Geologische Kartierung am südlichen Schönbuchrand bei Pliezhausen. – Dipl.-Arb. Teil II, Univ. Tübingen, 57 S., Anl., 1 Kt., Tübingen. [13 Abb., unveröff.]

- (2010). Die Zwölfgötter von Rohrdorf. Ein Heiligtum im Saltus Sumelocennensis von Marcus Aurelius bis Caracalla. – Fundberichte aus Baden-Württemberg, 31, S. 449–560. [54 Abb.]

- (1989). Herkunft, Verarbeitung und Verwitterung von Keuper-Werksteinen in Baudenkmälern Baden-Württembergs. – Diss. Univ. Tübingen, 158 S., Tübingen. [70 Abb., 22 Tab.]

- (1990b). Geologie und Naturwerksteine Baden-Württembergs. – Grimm, W.-D. (Hrsg.). Bildatlas wichtiger Denkmalgesteine der Bundesrepublik Deutschland, S. 147–162, 2 Taf., München (Arbeitsheft Bayr. Landesamt Denkmalpflege, 50). [2 Abb.]

- (1993). Großbaustelle Kölner Dom: Technik des 19. Jahrhunderts bei der Vollendung einer gotischen Kathedrale. – Diss. Techn. Hochsch. Aachen, 878 S., Köln (Verlag Kölner Dom).