Die Böden aus mächtigen lösslehmreichen Fließerden, Lösslehm oder Löss konzentrieren sich auf die tief gelegenen Randbereiche im Norden des Buntsandstein-Schwarzwalds. Weitere Vorkommen gibt es im Oberrheingraben, am Rand der Buntsandsteinberge bei Lahr und Emmendingen. Am Ostrand des Schwarzwalds finden sich nur wenige kleinflächige Lösslehmvorkommen.

Ackerflächen bei Karlsbad-Langensteinbach mit Parabraunerden aus Lösslehm (b69)

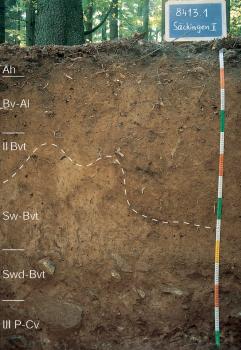

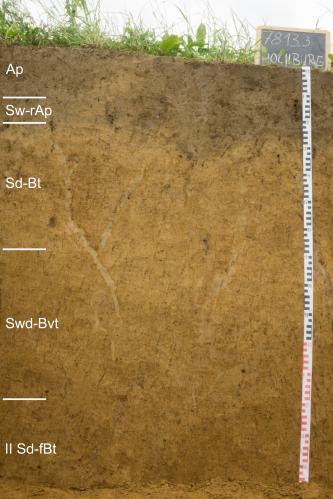

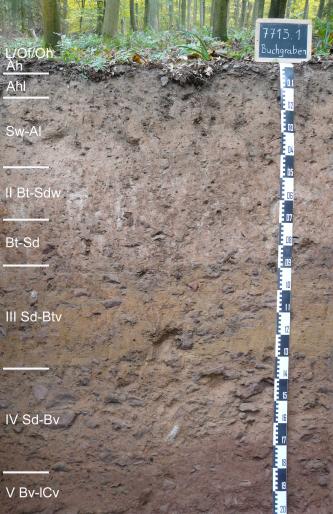

Die auf den Lösslehmen der Hochflächen ausgebildeten, in Kartiereinheit (KE) b69 beschriebenen Parabraunerden weisen meist schwache Staunässemerkmale auf und wechseln mit Pseudogley-Parabraunerden. Eine örtlich auftretende geringe Skelettbeimengung zeigt, dass es sich beim Ausgangsmaterial der tiefgründigen Lehmböden zumindest zum Teil um Solifluktionsdecken handelt (Deck- über Mittellage). Unter landwirtschaftlicher Nutzung ist der Al-Horizont der Parabraunerden durch Bodenerosion meist stark verkürzt bzw. im Pflughorizont aufgearbeitet. In abzugsträgen Flachlagen und flachen Mulden, wo Pseudogleye und Parabraunerde-Pseudogleye dominieren, sind die Merkmale zeitweiliger Staunässe deutlicher ausgeprägt (b33, b144). Im Übergang zu den Lössgebieten der Nachbarlandschaften ist bereichsweise der würmzeitliche Löss so mächtig, dass er nicht komplett durch die holozäne Bodenentwicklung überprägt wurde. Im tieferen Unterboden der Parabraunerden (b23) tritt dort daher noch kalkhaltiger Rohlöss auf. Entsprechende Vorkommen finden sich auf den ebenen und schwach geneigten Buntsandstein-Hochflächen östlich von Ettlingen, an schwach bis stark geneigten Hängen der Emmendinger Vorbergzone sowie kleinflächig in meist flachen ostexponierten Lagen im Übergang zu den Oberen Gäuen bei Weil der Stadt-Merklingen sowie nördlich und nordwestlich von Nagold.

In Hanglagen unterhalb 350 m ü. NHN bilden an den Rändern der Bodengroßlandschaft oft mächtige lösslehmreiche Fließerden oder Lösslehm das Ausgangsmaterial der Bodenbildung. Auch dort sind Parabraunerden und Pseudogley-Parabraunerden die vorherrschenden Bodentypen (b94). Dem schluffig-lehmigen Lösslehmmaterial ist in wechselndem Ausmaß Feinerde und Gesteinsmaterial aus dem Buntsandstein, Zechstein oder Rotliegend beigemengt. Es überwiegen steinfreie und nur schwach steinige Bodenprofile. Bereits in 8–10 dm Tiefe können stellenweise tonig-lehmige oder sandig-tonige, steinige Fließerden (Basislage) auftreten. Im Übergangsbereich zu den Lössgebieten der Nachbarlandschaften kann im Unterboden der Bodenprofile örtlich auch kalkhaltiger Rohlöss vorhanden sein. Die Hauptverbreitungsgebiete von KE b94 liegen bei Gaggenau und Baden-Baden sowie im Bereich der Buntsandsteinberge bei Lahr und Emmendingen. Einzelvorkommen finden sich an Talhängen der Unterläufe von Alb, Nagold und Würm sowie bei Karlsruhe-Wolfartsweiler und im Kirnbachtal östlich von Pforzheim.

Im stärker reliefierten Gelände wurde das bei der Bodenerosion abgetragene Lössbodenmaterial in Muldentälchen und Hangfußlagen wieder sedimentiert. Die so entstandenen, hauptsächlich im Raum Emmendingen und bei Karlsruhe-Grünwettersbach verbreiteten Kolluvien werden in KE b133 beschrieben. Einzelne Muldentalabschnitte im nordwestlichsten Buntsandstein-Schwarzwald, in denen ein mäßiger Stauwasser- oder Grundwassereinfluss feststellbar war, wurden in KE b79 zusammengefasst (Pseudogley-Kolluvium und Gley-Kolluvium). Auch auf flachen Schwemmfächern bei Emmendingen finden sich Pseudogley-Kolluvien aus holozänen Abschwemmmassen über älterem Schwemmsediment (b79).

Geringmächtige Kolluvien, die von Braunerden und Parabraunerden unterlagert werden (b137), sind am östlichen Unterhang und flach auslaufenden Hangfuß im Brettenbachtal östlich von Emmendingen verbreitet. Die verbreitet auftretende Schmelzschlacke in den Oberböden ist dort auf eine spätmittelalterlich/neuzeitliche Erzpoche zurückzuführen. Die Gleye und Nassgleye in einem vernässten Muldentälchen nördlich von Karlsbad-Ittersbach bilden ein kleinflächiges Einzelvorkommen (b96).