Verbreitungsgebiet: Albvorland

Erdgeschichtliche Einstufung: Posidonienschiefer-Formation (juPO), Unterjura

(Hinweis: Die Rohstoffkartierung liegt noch nicht landesweit vor. Der Bearbeitungsstand der Kartierung lässt sich in der Karte über das Symbol „Themenebenen“ links oben einblenden.)

Lagerstättenkörper

Die Gesteine der Posidonienschiefer-Formation wurden vor ca. 180–184 Mio. Jahren in einem flachen, schlecht durchlüfteten Meeresbecken, mit stabiler Dichteschichtung mit nur geringem vertikalem Austausch, abgelagert. Während der Bildung der Posidonienschiefer-Formation kam es unter sauerstoffarmen Bedingungen zur Ablagerung von Ton-, Mergel- und Kalksteinen mit erhöhten Bitumenanteilen.

Vergleichbare Bedingungen herrschen heute im Schwarzen Meer (sog. euxinische Verhältnisse; Pontus Euxinus = lat. Name für das Schwarze Meer). Salzarmes, sauerstoffreiches und leichteres Oberflächenwasser überlagert deckelartig dichteres, salzhaltigeres und sauerstoffarmes bis -freies Tiefenwasser, das Schwefelwasserstoff (H2S) enthält. Herabsinkende organische Reste werden in diesem anoxischen Milieu nur noch unvollständig zersetzt und reichern sich am Meeresboden an. Das bedingt die hohen Gehalte an organischen Verbindungen und an Eisensulfiden in diesen sog. Schwarzschiefern.

Die Bezeichnung „Ölschiefer“ geht auf den oftmals hohen Kohlenwasserstoffgehalt zurück. Von rohstoffwirtschaftlicher Bedeutung ist der Posidonienschiefer heute besonders dort, wo er unverwittert ist, mindestens 5 m nutzbare Mächtigkeit und hohe Kohlenwasserstoffgehalte aufweist. Früher wurde der Posidonienschiefer wegen der Kohlenwasserstoffgehalte auch in Baden-Württemberg zu den Energierohstoffen gezählt, obgleich er heute überwiegend zur Portlandzement-Herstellung verwendet wird. Die Ölschiefer streichen entlang der Schwäbischen Alb aus und bilden einen flächenhaft verbreiteten, geschichteten Rohstoffkörper.

Gestein

Die Gesteine der Posidonienschiefer-Formation, auch als „Ölschiefer“ bezeichnet, bestehen aus einem feinschichtigen Wechsel von Kalk-, Mergel-, Tonmergel- und Tonsteinen in fast schwarzen bis dunkelblaugrauen, teilweise gelbbraun gebänderten Tönungen mit hohen Anteilen an organischem Material. Eingeschaltet sind dunkelgraue Kalksteinbänke („Fleins“). Pyrit tritt fein verteilt oder in Knollen auf. Das Gestein ist sehr fossilreich (Ammoniten, Muscheln, Belemniten, Seelilien, Fische, Ichthyosaurier u. v. m.).

Petrographie

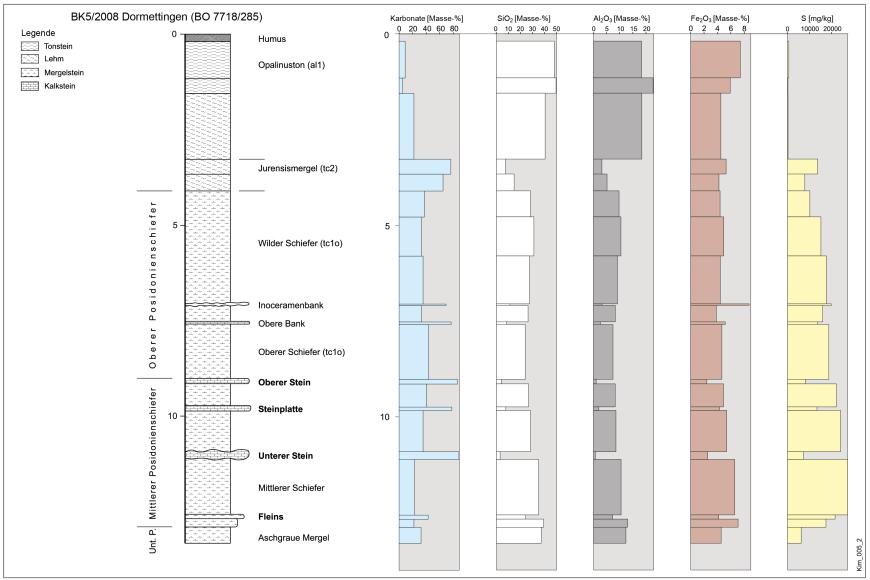

Der grauschwarze bis tiefschwarze Posidonienschiefer ist kein Schiefer im eigentlichen Sinne, sondern ein feinschichtig spaltender Tonstein mit hohen organischen Anteilen. Das Gestein erhielt seinen Namen durch die vielfach massenhaft vorkommende Muschel Bositra buchi, welche früher als Posidonia bronni bestimmt wurde. Es besteht ein deutlicher Unterschied zwischen den „Schiefern“ (durchschnittlich 37 % Karbonate) und den zwischenliegenden Kalkbänken (durchschnittlich 80 % Karbonate).

Das vorherrschende Tonmineral ist Kaolinit; Illit und Chlorit sind in geringeren Mengen vorhanden. Die eingeschalteten Kalksteinbänke bestehen durchschnittlich zu 80 % aus Karbonaten (vor allem Calcit).

Hohe Bitumengehalte treten hauptsächlich im Oberen und Mittleren Posidonienschiefer auf. Der bei Dotternhausen genutzte Ölschiefer enthält im Mittel:

| Chemie | Anteil [%] |

| SiO2 | 25 |

| Al2O3 | 9 |

| Fe2O3 | 4,5 |

| CaO | 26 |

| MgO | 2 |

| SO3 | 6 |

Der Kohlenwasserstoffanteil liegt durchschnittlich bei 9 Gew.-%. Das organische Material besteht im Wesentlichen aus Kerogen (nicht lösbarer Anteil) und aus Bitumen (gesättigte und aromatische Kohlenwasserstoffe, Harze und Asphaltene). Beim Schwelen gehen etwa 40 % der Kohlenwasserstoffe in Rohöl über, so dass der gewinnbare Ölgehalt zwischen 4 und 4,5 Gew.-% des Gesteins liegt. Bei den industriellen Schwelverfahren ist die Ölausbeute generell geringer, da ein Teil des Öls beim Schwelvorgang verbrennt. Der Heizwert der Ölschiefer beträgt ca. 3000–4000 kJ/kg.

Mächtigkeiten

Geologische Mächtigkeit: Die Gesamtmächtigkeit der Posidonienschiefer-Formation schwankt zwischen nur 1 m an der östlichen Landesgrenze und rund 30 m im Kraichgau. Im Bereich der Schwäbischen Alb variiert die geologische Mächtigkeit in Oberflächennähe zwischen 6 und 12 m.

Genutzte Mächtigkeit: Bei Dotternhausen/Dormettingen werden 6–9 m genutzt bis zum Top des sogenannten „Fleins“ (Werksteinbank), da dieser eine tragfähige Sohlschicht für die schweren Fahrzeuge abgibt.

Gewinnung und Verwendung

Gewinnung: Bei größeren Ölschiefervorkommen außerhalb Baden-Württembergs können aus tieferen Lagerstätten Erdöl und Erdgas durch Sonden gefördert werden. Befinden sich kohlenwasserstoffreiche Gesteine nahe der Erdoberfläche, so ist eine Gewinnung im Tagebau möglich; bekanntes Beispiel sind die Ölsande des kanadischen Athabasca-Beckens.

Im Vorland der Schwäbischen Alb bei Dotternhausen und Dormettingen werden 6–9 m mächtige Posidonienschiefer im Tagebau gewonnen. Der darunter folgende „Fleins“ – eine harte, karbonatische Werksteinbank – bildet die tragfähige Sohlschicht für die Abbau- und Transportfahrzeuge. Der Posidonienschiefer wird seit 1949 bei Dotternhausen als Zementrohstoff für die Erzeugung von Portlandölschieferzement genutzt. Das Gestein wird maschinell oder im Sprengbetrieb gewonnen, im Steinbruch vorgebrochen und über Bandstraßen der Zementproduktion im nahen Zementwerk zugeführt. Aufgrund des Energie- und Mineralinhalts können die Gesteine vollständig verwertet werden, was sie zu einem besonders wertvollen Zementrohstoff macht. Die Hauptkomponente der Zementproduktion sind Kalk- und Mergelsteine des Oberjuras, die im nahen Steinbruch auf dem Plettenberg gewonnen werden. Tonsteine der Opalinuston-Formation (Zementzuschlagstoff) werden in Schönberg gewonnen. Bei Ohmden und Holzmaden wird der Posidonienschiefer vor allem wegen der werksteintauglichen Fleinsbänke abgebaut (s. Steckbrief Posidonienschiefer als Naturwerkstein).

Verarbeitung: Der Posidonienschiefer wird im Zementwerk Dotternhausen nach dem von Rudolf Rohrbach entwickelten, weltweit einzigartigen Verfahren zur energiegünstigen Zementproduktion verwendet. Der im Schieferbruch gewonnene Ölschiefer wird zerkleinert und ohne zusätzlichen Brennstoff bei ca. 800 °C in vier Wirbelschichtöfen thermisch aufbereitet und anschließend gemahlen. Hierbei erhält der gebrannte Ölschiefer (GÖS) optimale hydraulische Eigenschaften, die für seine weitere Verwendung zur Zementherstellung von entscheidender Bedeutung sind. Der GÖS wird entweder selbst als Produkt (Spezialbindemittel) oder in Zementen als Ersatz für den Klinker verwendet. Die Abwärme aus dem Brennprozess wird nachgeschaltet zur Stromerzeugung genutzt. So ist die Stromerzeugung eng an das Brennen des Ölschiefers gekoppelt und dient überwiegend der Eigenversorgung und der Wirtschaftlichkeit des Gesamtprozesses.

Lagerstättenpotenzial

Eine Festlegung von Lagerstättenpotenzialkategorien kann für den geringmächtigen Posidonienschiefer nicht vorgenommen werden.

-

Gesteinsplatte aus dem Posidonienschiefer mit Ammoniten der Gattung Dactylioceras; Steinbruch Ohmden I bei Holzmaden (RG 7323-2)

Mehrere Exemplare von Dactylioceras commune (plattgedrückt) auf einer Schichtfläche; Posidonienschiefer, Steinbruch Ohmden

Gesteinsplatten aus dem Posidonienschiefer mit Ammoniten, Steinbruch Ohmden I bei Holzmaden (RG 7323-2).

-

Die im Steinbruch Ohmden (Ohmden III, RG 7323-8) anstehenden bituminösen Mergelsteine sind je nach Anteil an organischem Material dunkel- bis schwarzgrau (hoher Anteil) oder grau (geringer Anteil) gefärbt. Die in den bituminösen Mergelstein eingelagerten Kalksteinbänke sind meist braungrau gefärbt und leicht bituminös ausgebildet, die Mächtigkeit dieser Bänke schwankt zum Teil stark.

Die im Steinbruch Ohmden (Ohmden III, RG 7323-8) anstehenden bituminösen Mergelsteine sind je nach Anteil an organischem Material dunkel- bis schwarzgrau (hoher Anteil) oder grau (geringer Anteil) gefärbt. Die in den bituminösen Mergelstein eingelagerten Kalksteinbänke sind meist braungrau gefärbt und leicht bituminös ausgebildet, die Mächtigkeit dieser Bänke schwankt zum Teil stark.

-

Übersichtsaufnahme des in Abbau stehenden Teils des Steinbruchs Ohmden (Ohmden III, RG 7323-8). Blick von Nordosten nach Südwesten. Der als Werkstein verwendete Kalkmergelstein (Fleins) steht dicht unterhalb der etwas dunkleren Fläche in der Bildmitte an.

Übersichtsaufnahme des in Abbau stehenden Teils des Steinbruchs Ohmden (Ohmden III, RG 7323-8). Blick von Nordosten nach Südwesten. Der als Werkstein verwendete Kalkmergelstein (Fleins) steht dicht unterhalb der etwas dunkleren Fläche in der Bildmitte an.

-

Abbau von Posidonienschiefer im Steinbruch Dormettingen (RG 7718-4); dieses Gestein wird wegen des Energieinhalts und der günstigen mineralischen Zusammensetzung zur Erzeugung von Portlandzement verwendet.

Abbau von Posidonienschiefer im Steinbruch Dormettingen (RG 7718-4); dieses Gestein wird wegen des Energieinhalts und der günstigen mineralischen Zusammensetzung zur Erzeugung von Portlandzement verwendet.

-

Abbauwand im Tagebau bei Dormettingen (RG 7718-4). Das im Steinbruch vorzerkleinerte Gestein wird zum nahen Zementwerk Dotternhausen transportiert.

Abbauwand im Tagebau bei Dormettingen (Ölschiefer, Posidonienschiefer-Formation) – Das im Steinbruch vorzerkleinerte Gestein wird zum nahen Zementwerk Dotternhausen transportiert.

Kalkstein, Mergelstein und Ölschiefer werden in Baden-Württemberg zur Zementherstellung im großen Umfang abgebaut. Ölschiefer im Tagebau bei Dormettingen (RG 7718-4). Der Posidonienschiefer ist aufgrund seiner mineralogischen Zusammensetzung ein hochwertiger Rohstoff.

-

Schichtfläche im Posidonienschiefer-Fleins im Steinbruch Ohmden (Ohmden III, RG 7323-8) mit zahlreichen Schalenresten der namensgebenden Muschel Posidonia bronni.

Muschel Bositra im Posidonienschiefer-Fleins – Schichtfläche im Posidonienschiefer-Fleins mit zahlreichen Schalenresten der namengebenden Muschel „Posidonia bronni“ (heute Bositra buchi) zusammen mit Pseudomytiloides dubius (Steinbruch Ohmden)

Schichtfläche im Posidonienschiefer-Fleins im Steinbruch Ohmden (Ohmden III, RG 7323-8) mit zahlreichen Schalenresten der namensgebenden Muschel Posidonia bronni.

Literatur

- (2000). Ölschiefer des Lias epsilon (Unter-Toarcium) – Gleichzeitige Nutzung als mineralischer Rohstoff und als Brennstoff bei Rohrbach Zement/Dotternhausen. – Zentralblatt für Geologie und Paläontologie, Teil I, 1999, S. 371–379. [3 Abb., 1 Tab.]

- (2006b). Rohstoffbericht Baden-Württemberg 2006 – Gewinnung, Verbrauch und Sicherung von mineralischen Rohstoffen. – LGRB-Informationen, 18, S. 1–202, 1 Kt.

- (1998). Hochauflösende palökologische und sedimentologische Untersuchungen im Posidonienschiefer (Lias epsilon) von SW-Deutschland. – Tübinger Geowissenschaftliche Arbeiten, Reihe A, 47, S. 1–170, 12 Taf. [52 Abb., 2 Tab.]

- (1999). Hochauflösende geochemische Untersuchungen im Posidonienschiefer (Lias epsilon) von SW-Deutschland. – Tübinger Geowissenschaftliche Arbeiten, Reihe A, 48, S. 1–189.