Der unter- bis oberkarbonische Albtal-Granit gehört wie der Malsburg-Granit zu den Südschwarzwälder Plutonen. Er erstreckt sich im Hotzenwald über 82 km2 von Tiefenstein im Süden bis zur Linie Todtmoos–Ibach–Wittenschwand im Norden. Der südliche Ausläufer des Albtal-Granits zwischen den Ortschaften Rüttehof und Egg wurde an der WNW-streichenden Vorwaldstörung abgeschert und 4 km nach Westen versetzt (Metz, 1980).

Der Albtal-Granit ist in den Steinbrüchen Tiefenstein und Albbruck-Buch (RG 8314‑1 und ‑2) in einer Mächtigkeit von 75–140 m aufgeschlossen. Überlagert werden sie durch eine geringmächtige Bodenschicht, eine Verwitterungszone aus vergrustem Granit und eine Zone mit Wollsackverwitterung, die durchschnittlich 0,5–4,0 m mächtig ist. Stellenweise greift die Vergrusung taschenartig 8 bis 15 m tief in das frische Gestein ein. Auf den Hochflächen des Hotzenwaldes wurde der vergruste Granit früher als „Berglesand“ gewonnen (Metz, 1980).

Gesteinsbeschreibung

Charakteristisch für das regellose, hellgraue Gestein sind weiße bis blassrote Kalifeldspatgroßkristalle. Im Durchschnitt erreichen die Kalifeldspatporphyroblasten 3–4 cm Länge und 2 cm Breite. Es wurden aber auch Kristalle mit bis zu 15 cm Länge beobachtet (Metz, 1980). Innerhalb der Porphyroblasten tritt häufig ein Zonarbau auf, der durch Biotitsäume gekennzeichnet ist. Verzwilligungen nach dem Karlsbader Gesetz sind ebenfalls oft zu erkennen. Die stellenweise eingeregelten Kalifeldspatgroßkristalle weisen im Durchschnitt einen Anteil von 8,3 Vol.‑% am Gesamtgestein auf (Emmermann, 1969). Die Grundmasse besteht aus weißem Plagioklas, weißem Kalifeldspat, transparentem Quarz und schwarzem Biotit. Mineralbestand des Albtal-Granits nach Emmermann (1969, 1977) ist:

|

Mineralbestand (in Vol.‑%) |

Quarz |

Kalifeldspat |

Plagioklas |

Biotit |

|

|

Albtal-Granit |

25 |

24 |

37 |

14 |

< 1 |

Daneben treten Zirkon, Apatit, Allanit und Erzminerale als Akzessorien auf. Die gleichkörnigen Minerale der Grundmasse sind meist hypidiomorph ausgebildet und weisen Größen von 2–5 mm auf. Quarz bildet xenomorphe Kristalle. Relativ häufig werden dunkle, cm bis mehrere Meter große Gesteinseinschlüsse im Albtal-Granit angetroffen, die hauptsächlich aus metamorphen Nebengesteinen bestehen.

Technische Eigenschaften

Der Granit weist eine weitständige Klüftung auf, wobei die Anzahl der Trennflächen zwischen 1 und 5/m variiert. Im südlichen Teil des Steinbruchs Albbruck-Buch treten bis zu 4 m breite, ungeklüftete Bereiche auf. Die Hauptklüfte streichen NNW–SSO und ONO–WSW und zeigen ein Einfallen von 75–85° nach Ostnordost und Südsüdost. Daneben kommen weitere Klüfte mit den Streichrichtungen NW–SO und NO–SW vor. Hieraus resultieren Rohblockgrößen zwischen zwei Kubikdezimetern und drei Kubikmetern.

Nach den Prüfzeugnissen der Fa. Tiefensteiner Granitwerke von 1941 und 1949 und Analysen des LGRB liegen folgende gesteinsphysikalische Daten für den Albtal-Granit vor:

|

Gesteinsphysikalische Daten |

Albtal-Granit |

|

2,66 g/cm3 |

|

|

Wasseraufnahme unter Atmosphärendruck |

0,2 M.‑% |

|

198–259 MPa |

|

|

Beständigkeit |

Das Gestein wird als frostbeständig beschrieben. |

Verwendung und aktuelle Gewinnung

Der Albtal-Granit eignet sich zur Herstellung von Mauer-, Rand- und Pflastersteinen. Weiterhin werden große Rohblöcke zum Hangverbau genutzt. Gesägte und polierte Ware kann als Boden- und Fassadenplatten, Treppen, Grab- und Denkmalstein verwendet werden.

Die Steinbrüche Tiefenstein und Albbruck-Buch (RG 8314‑1 und ‑2) der Fa. Tiefensteiner Granitwerk befinden sich in Betrieb, wobei im Steinbruch Albbruck-Buch nur gelegentlich abgebaut wird (Stand 2021). Diese Steinbrüche bestanden schon um 1910 und wurden damals von der Schwarzwald Granit- und Sandsteinwerke Tiefenstein GmbH betrieben. Sie produzierten im genannten Jahr ca. 6000 m3 Werksteine für Treppenstufen, Randsteine, Pflastersteine für Brücken- und Wasserbauten, wie z. B. das Rheinkraftwerk Laufenburg. In den 1930er Jahren wurden Bauwerke der Schluchseewerk AG aus Albtal-Granit errichtet (Metz, 1980). Der Granit wird hauptsächlich zu Schottern, Splitten, Brechsanden, Wasserbau- und Hangverbausteinen sowie Blöcken für den Garten- und Landschaftsbau weiterverarbeitet. Die Nachfrage nach Naturwerksteinblöcken ist gering, obwohl Rohblöcke von ausreichender Größe im Steinbruch vorhanden sind.

Potenzial

Der grobporphyrische, graue Albtal-Granit mit weißen bis blassroten Kalifeldspatporphyroblasten wurde seit Anfang des 19. Jahrhunderts in großem Umfang als Werkstein im Straßen- und Wasserbau sowie zur Errichtung von Gebäuden genutzt. Seine zumeist weitständige Klüftung mit Partien mit maximal vier Meter ohne Trennflächen erzeugen Rohblöcke von durchschnittlich ca. 3 m3 Größe. Die Vergrusung der Gesteine schwankt lokal, liegt aber im Bereich der zwei in Betrieb befindlichen Steinbrüche bei Tiefenstein zwischen 0,5–4 m Mächtigkeit. Da die heutige Produktion auf die Herstellung von Körnungen für den Verkehrswegebau ausgelegt ist, und daher Großbohrlochsprengungen durchgeführt werden, ist die Verfügbarkeit von Naturwerksteinblöcken zurückgegangen, obwohl der Albtal-Granit ein hohes Nutzungspotenzial als Werkstein besitzt. Nördlich und vor allem westlich von Görwihl befinden sich Gebiete, die aufgrund ihrer flächenhaften Ausdehnung wahrscheinlich ein hohes Nutzungspotenzial aufweisen.

-

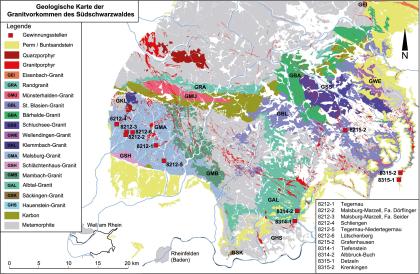

Geologische Karte der Granitvorkommen im Südschwarzwald (Grundlage: LGRB, Integrierte geowissenschaftliche Landesaufnahme, GeoLa; Stand 2012).

Geologische Karte der Granitvorkommen im Südschwarzwald (Grundlage: LGRB, Integrierte geowissenschaftliche Landesaufnahme, GeoLa; Stand 2012).

-

Im über 100 m hohen Steinbruch Tiefenstein, westlich von Görwihl-Niederwihl, wird Albtal-Granit gewonnen.

Im über 100 m hohen Steinbruch Tiefenstein, westlich von Görwihl-Niederwihl, wird Albtal-Granit gewonnen.

-

Grobporphyrischer Albtal-Granit aus dem Steinbruch Tiefenstein, westlich von Görwihl-Niederwihl.

Grobporphyrischer Albtal-Granit aus dem Steinbruch Tiefenstein, westlich von Görwihl-Niederwihl.

-

Albtal-Granit: Steinbruch Tiefenstein (Steinbruch-Nr. RG 8314-1)

Albtal-Granit: Steinbruch Tiefenstein (Steinbruch-Nr. RG 8314-1)

-

Weitständige Klüftung in naturwerksteinfähigem Albtal-Granit im Steinbruch Albbruck-Buch.

Weitständige Klüftung in naturwerksteinfähigem Albtal-Granit im Steinbruch Albbruck-Buch.

-

Rohblöcke aus Albtal-Granit als Hangverbau und Stützmauer im Stülzerbühl in Hasel.

Rohblöcke aus Albtal-Granit als Hangverbau und Stützmauer im Stülzerbühl in Hasel.

Weiterführende Links zum Thema

Literatur

- (1969). Genetic relations between two generations of K-feldspar in a granitic pluton. – Neues Jahrbuch für Mineralogie, Abhandlungen, 111, S. 289–313. [10 Abb., 3 Tab.]

- (1977). A Petrogenetic Model for the Origin and Evolution of the Hercynian Granite Series of the Schwarzwald. – Neues Jahrbuch für Mineralogie, Abhandlungen, 128/3, S. 219–253.

- (1980). Geologische Landeskunde des Hotzenwaldes. 1116 S., 4 Kt., Lahr (Moritz Schauenburg Verlag). [574 Abb.]