Die eiszeitlichen Flüsse im Periglazialraum sowie die Schmelzwasserabflüsse des vergletscherten Südschwarzwalds haben in den damaligen Talböden große Mengen an Schotter abgelagert, in die sich gegen Ende des Pleistozäns die Fließgewässer eintieften. Reste der alten Talböden sind heute als Niederterrassen erhalten. Auf dem oft groben Kies und Geröll konnte sich im Spätpleistozän im sommerlichen Auftaubereich des Dauerfrostbodens noch eine geringmächtige Solifluktions- bzw. Solimixtionsdecke herausbilden, die besonders in den tieferen Lagen durch eine deutliche Einarbeitung von äolischem Material gekennzeichnet ist (Decklage, bzw. Hauptlage in Ad-hoc-AG Boden, 2005a).

Ihre größte Verbreitung haben die Niederterrassenflächen in dem breiten Talraum des Zartener Beckens östlich von Freiburg i. Br., der von der Dreisam mit ihren Quellbächen und der Brugga durchflossen wird. Die dort vorherrschenden, meist ackerbaulich genutzten, mittel tief bis tief entwickelten, z. T. lessivierten Braunerden besitzen dank der vorhandenen lösslehmhaltigen Deckschicht einen schluffreichen oberen Profilabschnitt mit meist nur geringem bis mittlerem Kiesgehalt (a228).

-

Zartener Becken bei Kirchzarten-Zarten – Auf der Niederterrasse auf der linken Seite sind Braunerden verbreitet (a228), die sich in einer kiesführenden lösslehmhaltigen Deckschicht entwickelt haben, die über dem kaltzeitlichen Dreisamschotter lagert. Der helle Streifen aus vertrocknetem Gras markiert die Terrassenkante, an der die Deckschicht fehlt und lokal trockene Kiesböden auftreten. Rechts davon folgt die wenig tiefer gelegene Dreisamaue mit Braunen Auenböden und Auenregosolen aus geringmächtigem, oft kiesigem Auensediment (a84).

Zartener Becken bei Kirchzarten-Zarten – Auf der Niederterrasse auf der linken Seite sind Braunerden verbreitet (a228), die sich in einer kiesführenden lösslehmhaltigen Deckschicht entwickelt haben, die über dem kaltzeitlichen Dreisamschotter lagert. Der helle Streifen aus vertrocknetem Gras markiert die Terrassenkante, an der die Deckschicht fehlt und lokal trockene Kiesböden auftreten. Rechts davon folgt die wenig tiefer gelegene Dreisamaue mit Braunen Auenböden und Auenregosolen aus geringmächtigem, oft kiesigem Auensediment (a84).

-

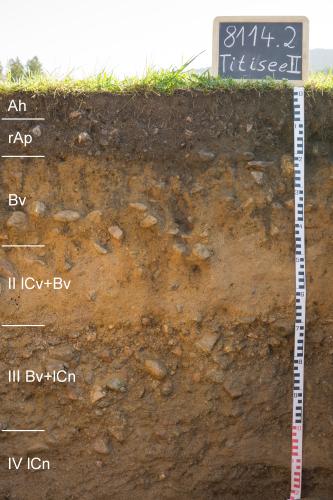

Tief entwickelte Braunerde aus schluffig-sandiger Decklage über Niederterrassenschotter (a228); Musterprofil 8013.204 – Das Bodenprofil befindet sich auf einer ebenen Niederterrassenfläche im Zartener Becken bei Buchenbach. Die eiszeitlichen Niederterrassenschotter können am Ostrand des Zartener Beckens bei Buchenbach sehr große Gerölle enthalten. Die geröllärmere, lösslehmhaltige Deckschicht (Decklage) macht aber eine ackerbauliche Nutzung möglich.

Tief entwickelte Braunerde aus schluffig-sandiger Decklage über Niederterrassenschotter (a228); Musterprofil 8013.204 – Das Bodenprofil befindet sich auf einer ebenen Niederterrassenfläche im Zartener Becken bei Buchenbach. Die eiszeitlichen Niederterrassenschotter können am Ostrand des Zartener Beckens bei Buchenbach sehr große Gerölle enthalten. Die geröllärmere, lösslehmhaltige Deckschicht (Decklage) macht aber eine ackerbauliche Nutzung möglich.

-

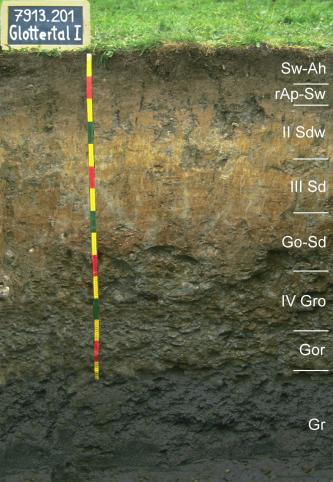

Tief entwickelte pseudovergleyte Parabraunerde-Braunerde aus Hochflutlehm über Niederterrassenschotter (Begleitboden in a228); Musterprofil 8013.203 – Das Bodenprofil befindet sich auf einer ebenen Niederterrassenfläche im Zartener Becken östlich von Freiburg i. Br. Unter einer etwa 60 cm mächtigen kiesarmen Deckschicht (Decklage) folgt ein geringmächtiger etwas tonreicherer spätwürmzeitlicher Hochflutlehm, der die mächtigen Dreisamschotter überlagert. Die dunkelbraune Farbe im obersten Bereich des Kieskörpers ist auf die Einwaschung feiner Tonteilchen zurückzuführen (Lessivierung).

Tief entwickelte pseudovergleyte Parabraunerde-Braunerde aus Hochflutlehm über Niederterrassenschotter (Begleitboden in a228); Musterprofil 8013.203 – Das Bodenprofil befindet sich auf einer ebenen Niederterrassenfläche im Zartener Becken östlich von Freiburg i. Br. Unter einer etwa 60 cm mächtigen kiesarmen Deckschicht (Decklage) folgt ein geringmächtiger etwas tonreicherer spätwürmzeitlicher Hochflutlehm, der die mächtigen Dreisamschotter überlagert. Die dunkelbraune Farbe im obersten Bereich des Kieskörpers ist auf die Einwaschung feiner Tonteilchen zurückzuführen (Lessivierung).

Weitere Niederterrassenflächen in den Schwarzwaldtälern wurden in Kartiereinheit a17 zusammengefasst. Sie sind besonders im Südschwarzwald im Bereich von Schmelzwasserablagerungen bei Titisee-Neustadt sowie im Albtal oder im Wiesetal verbreitet. Kartiereinheit a17 kommt auch am obersten Talabschnitt der Wutach und an ihren Zuflüssen vor, liegt dort aber aufgrund der jungen starken Taleintiefung rund 20–70 m über der heutigen Talsohle.

Die in KE a17 beschriebene Bodengesellschaft wird auch von zweischichtigen Braunerden dominiert. Die Decklage ist hier aber deutlich sandiger und kiesreicher als in den tieferen Lagen. Unter Wald sind die Böden z. T. podsolig ausgebildet und im Nordschwarzwald, wo in Seitentälern der Murg vereinzelt Niederterrassenreste vorhanden sind, kommen als Begleitböden örtlich Podsole vor.

Oberhalb der Wutachschlucht treten nordöstlich von Bonndorf-Holzschlag auch Braunerden auf, die in mächtigeren kiesärmeren Deckschichten entwickelt sind (Deck- über Mittellage) und z. T. eine schwache Lessivierung aufweisen (a28, Parabraunerde-Braunerde). Der Kieskörper setzt hier meist erst in 8–12 dm u. Fl. ein.

In einer weiteren Kartiereinheit wurden bei Feldberg-Altglashütten kleinflächige fluvioglaziale Sande zusammengefasst, in denen Podsole mit Braunerden und Gley-Podsolen wechseln (a57). Ebenfalls nur ein kleinflächiges Einzelvorkommen sind Pseudogleye auf der Niederterrasse an der Gutach östlich von Lenzkirch-Kappel (a45).

Am Talausgang der Kinzig bei Ohlsbach treten im Bereich der Niederterrasse mit Gley-Braunerden (a79) grundwasserbeeinflusste Böden auf. Zudem schiebt sich dort zwischen Niederterrassenschotter und Decklage ein dichtgelagerter spätwürmzeitlicher Hochflutlehm, weshalb auf den Verebnungen zusätzlich auch Staunässe auftreten kann (a78, Gley-Pseudogley und Pseudogley-Gley). Kleinflächig kommt dieselbe Einheit auch bei Elzach und im Talausgang der Glotter vor. Ähnliche, von Grund- und Stauwasser beeinflusste Böden aus tonig-sandigen bis tonig-lehmigen Hochflutsedimenten finden sich auch am Rand des Renchtals bei Oberkirch. Sie liegen nur geringfügig höher als die heutige Aue und sind z. T. auch noch von geringmächtigem Auenlehm bedeckt (a225). Am Ausgang des Münstertals, südöstlich von Staufen i. Br., finden sich Terrassenflächen, auf denen Pseudogleye verbreitet sind (a226). Auch dort sind es dichtgelagerte spätpleistozäne Hochflutlehme, die als Stauhorizonte wirken.

In mehreren Tälern treten an den Hängen Verflachungen mit älteren, präwürmzeitlichen Schotterablagerungen auf. Im Murgtal bei Baiersbronn-Huzenbach sind in solchen Bereichen Kies und Geröll führende Braunerden mit flachgründigen Regosolen vergesellschaftet (a72), während andernorts eher sandig-lehmige Braunerden dominieren (a74, a71), die am Hangfuß im Elztal auch geringmächtig kolluvial überdeckt sein können (a75). Im Kinzigtal bei Haslach, im Schuttertal bei Seelbach-Wittelbach und im Murgtal (Nordschwarzwald) sind die älteren Terrassenschotter z. T. auch von lösslehmhaltigen Fließerden (Deck- über Mittellage) bedeckt oder in diesen aufgearbeitet. Die vorherrschenden Böden sind pseudovergleyte Parabraunerden, Pseudogley-Parabraunerden und Parabraunerde-Braunerden (a216). Die geneigten, aus mittelpleistozänem Schwemmschutt der Seitentäler aufgebauten Terrassenflächen im Elztal bei Waldkirch sind von etwas mächtigeren lösslehmreichen Fließerden bedeckt (vgl. Zollinger, 2004). Die zugehörigen Parabraunerden und Pseudogley-Parabraunerden (a220, a117) wurden der Bodenlandschaft der lössbeeinflussten Unterhanglagen zugeordnet.

Literatur

- (2005a). Bodenkundliche Kartieranleitung. 5. Aufl., 438 S., Hannover.

- (2004). Die „Siensbacher Terrasse“ im Mittleren Schwarzwald – eine pedostratigraphische Untersuchung. – Berichte der Naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg i. Br., 94, S. 195–205.