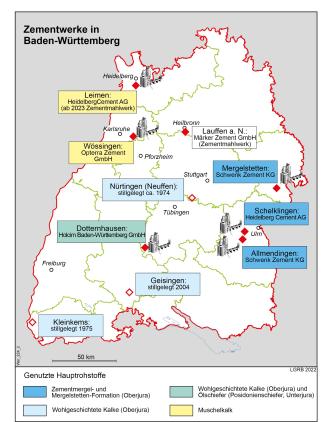

Verbreitungsgebiete: Schwäbische Alb, Muschelkalk-Landschaften (Gäulandschaften)

Erdgeschichtliche Einordnung: Unterer und Oberer Muschelkalk (mu, mo); Unter- und Oberjura (ju, jo)

(Hinweis: Die Rohstoffkartierung liegt noch nicht landesweit vor. Der Bearbeitungsstand der Kartierung lässt sich in der Karte über das Symbol „Themenebenen“ links oben einblenden.)

Lagerstättenkörper, Gestein

Verschiedene geologische Formationen enthalten bedeutende Zementrohstofflagerstätten:

1) Unterer und Oberer Muschelkalk im Oberrheingraben, im Kraichgau und entlang des Neckars und seinen Nebenflüssen; der meist zu hohe Kalkgehalt dieser geschichteten Kalksteinvorkommen im Muschelkalk erfordert i. d. R. die Zugabe von Tonen oder Lehmen. Günstig können sich daher solche geologischen Standorte erweisen, wo die Gesteine des Muschelkalks von Löss und Lösslehm überdeckt sind und zudem lehmerfüllte Karstschlotten enthalten, wie z. B. im Walzbachtal bei Wössingen; seit der Umstellung der Zementproduktion auf Trockenverfahren (Zyklonvorwärmer) kann der Lösslehm hier allerdings nicht mehr als Rohstoff verwertet werden. Die Zementwerke bei Heidelberg und Leimen bauen mergelige Kalksteine des Unteren und Oberen Muschelkalks ab.

2) Eine Sonderstellung haben die als „Ölschiefer“ oder „Posidonienschiefer“ (Lias epsilon) bekannten Schwarzschiefer des Unter- oder Schwarzjuras, die bei Dotternhausen und Dormettingen zur Erzeugung von „gebranntem Ölschiefer (GÖS) abgebaut werden, welcher entweder selbst als Produkt (Spezialbindemittel) oder in Zementen als Ersatz für den Klinker verwendet wird. Es handelt sich um bituminöse Mergelsteine mit Einschaltungen von Kalksteinbänken. Trotz ihrer vergleichsweise geringen Mächtigkeit sind sie wegen ihrer günstigen Zusammensetzung und des energetischen Inhalts (Kohlenwasserstoffe) gut geeignet. Der Ausbiss des Rohstoffs erstreckt sich am Fuße der Schwäbischen Alb als Band von einigen Kilometern Breite von Schömberg im Südwesten bis Bisingen im Nordosten. Aufgrund seines Kohlenwasserstoffgehalts wird der Ölschiefer einer eigenen Rohstoffgruppe „Ölschiefer“ zugeordnet wird. Die für die Zementrohstoffe geltenden Lagerstättenpotenzial-Kategorien können für den Ölschiefer nicht angewendet werden.

3) Die entlang des Albtraufs weit verbreiteten Wechsellagerungen von Kalksteinen und Mergelsteinen, wie z.B. die Wohlgeschichtete-Kalke-Formation, eignen sich ebenfalls als Zementrohstoffe; derzeit werden sie nur für das Zementwerk Dotternhausen abgebaut.

4) Auf der mittleren und östlichen Schwäbischen Alb stellen die tonigen Kalksteine und Kalkmergelsteine der Zementmergel-Formation bzw. Mergelstetten-Formation des Oberjuras die Grundlage der Zementindustrie dar, da deren Zusammensetzung von Natur aus etwa derjenigen des 1843 in England entwickelten künstlichen Portlandzements entspricht. Die Zementmergel im Raum Ulm stellen seit 1864 die Rohstoffbasis für die „Wiege der deutschen Zementindustrie“ dar.

Petrographie

Als Zement wird in der Bauindustrie ein feingemahlenes, hydraulisches Bindemittel für Mörtel oder Beton bezeichnet, das im Wesentlichen aus Verbindungen von Calciumoxid (CaO) mit Siliziumdioxid (SiO2), Aluminiumoxid (Al2O3) und Eisenoxid (Fe2O3) besteht. Von herausragender Bedeutung für die Bauindustrie ist der sog. Portlandzement. Er besteht im Mittel aus: CaO 66,5 %, SiO2 21,5 %, Al2O3 5,5 %, Fe2O3 2,5 %. Die durch Brennen erzeugten Zementteilchen (Zementklinker), vorrangig Calciumsilikate und -aluminate, bilden bei Zugabe von Wasser Hydrate, die durch Gelbildung die Verfestigung des Zements bewirken. Der Zementrohstoff soll in seiner chemischen Zusammensetzung möglichst nahe an die o. g. Werte herankommen. Die Kalkmergelsteine der Zementmergel-Formation von Ulm zeigen schichtweise Wechsel im der Zusammensetzung: 8–15 Gew.‑% SiO2, 2–8 % Al2O3, 1,4–7 % Fe2O3, 33–49 % CaO, 0,5–2,5 % MgO. Durch Mischen dieser Gesteine kann ein fast idealer Zementrohstoff erzeugt werden, dem lediglich noch Quarzsand und etwas Ton zugegeben werden muss. Die chemische Zusammensetzung des Posidonienschiefers hingegen liegt im Mittel bei 25 Gew.‑% SiO2, 9 % Al2O3, 4,5 % Fe2O3, 26 % CaO, 2 % MgO, 5,9 % SO3 und 9 % Kohlenwasserstoffe, was zeigt, dass besonders Kalkstein zur Mischung zugegeben werden muss; im nahen Stbr. Plettenberg werden mergelige Kalksteine der Wohlgeschichtete-Kalke-Formation abgebaut und im Werk zugemischt.

Mächtigkeiten

Genutzte Mächtigkeiten: (1) Muschelkalk: 60–100 m; (2) Ölschiefer/Posidonienschiefer: 6–10 m. (3) Wohlgeschichtete-Kalke-Formation: 100–130 m; (4) Zementmergel-Formation bzw. Mergelstetten-Formation: 50–100 m, bei Mitverwendung der Hangenden Bankkalke (als Zuschlagstoffe) zusätzlich ca. 15–20 m.

Gewinnung und Verwendung

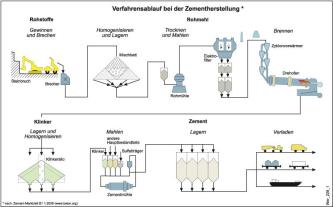

Gewinnung: Aus den Hauptrohstoffen Kalkstein und Ton bzw. Mergelstein sowie den Zuschlagstoffen Quarzsand, Gips und/oder Anhydrit, Eisenerz und z. T. auch anderen Zuschlägen (Hüttensande, Flugaschen) wird Zement hergestellt. Da nur selten ausreichend Material mit idealer Zusammensetzung („Naturzement“) zur Verfügung steht, müssen i. d. R. die für die Zementherstellung nötigen Komponenten miteinander gemischt werden. Günstige Zusammensetzung weisen Kalkmergelsteine auf. Aufgrund der sehr großen Rohsteinfördermenge eines modernen Zementwerks müssen die verschiedenen Gesteine entweder gemeinsam in einem großen Steinbruch oder in nahe beieinanderliegenden Gewinnungsstellen zur Verfügung stehen.

Abbau: Der Tagebautechniker unterscheidet grundsätzlich folgende Verfahrensschritte: (1) Lösen: Bohren, Sprengen, Reißen; (2) Laden: Seilbagger, Hydraulikbagger, Radlader; (3) Transportieren: Schwerlastkraftwagen, Bandförderung, Bahnförderung, Radlader usw. (4) Qualitätssteuerung; (5) Grobaufbereitung im Tagebau (Vorsieb, Vorbrecher); (6) Aufbereitung im Werk (Zerkleinern/Brechen, Mahlen, Homogenisieren). Die Grafik zeigt den Ablauf der Zementherstellung.

Verwendung: Erzeugt werden folgende Zementarten:

1) Portlandzement (aus Portlandzementklinker, der bei ca. 1400 °C bis zum Sintern gebrannt wird; wichtigste Komponenten sind Di- und Tricalciumsilicate, Calciumaluminatferrit, Tricalciumaluminat, freies CaO und MgO); Portlandzement wird aus Kalk und Ton erzeugt, wobei der Anteil an Kalk etwa doppelt so hoch sein soll wie die Summe aus Kieselsäure, Tonerde und Eisenoxid.

2) Portlandkompositzemente: Klinker und 6–35 M-% anderer Bestandteile wie Hüttensand, Trass, gebrannter Ölschiefer, Flugasche und Kalkstein

3) Hochofenzement

4) Puzzolanzement

5) Kompositzement. Zement wird vor allem für die Erzeugung von Beton verwendet.

Unter Beton versteht man einen künstlichen Stein, der aus Zement, Wasser und Zuschlagstoffen wie Sand, Kies und Splitt erzeugt wird. Portlandzemente und Portland-Kompositzemente stellen Bindemittel dar, die zusammen mit Zusatzstoffen und Zusatzmitteln unter Verwendung von Wasser zu Betonen mit unterschiedlichen Einsatzbereichen sowie zu Mörteln und Estrichen verarbeitet werden.

Lagerstättenpotenzial

Unter dem Begriff „Zementrohstoffe“ werden die Gesteinsrohstoffe zusammengefasst, die als Hauptrohstoffkomponente zur Erzeugung von Portlandzement verwendet werden, also tonige Kalksteine bzw. Mergelsteine und Kalkmergelsteine. Nicht betrachtet werden die mineralischen Zuschlagstoffe.

Geringes LP:

Hier sind alle Bedingungen wie für ein Vorkommen mit mittlerem Lagerstättenpotenzial erfüllt, nur die Größe des Vorkommens ist mit ca. 20 ha relativ gering, so dass eine Nutzung dieses Vorkommens nur zusammen mit dem Abbau anderer Rohstoffe in Frage kommt.

Mittleres LP:

- Der Anteil an tonigen Kalksteinen und Mergelsteinen in der durch oberflächennahen Abbau erreichbaren Schichtenfolge überwiegt gegenüber dem Anteil an tonarmen Kalksteinen; der durchschnittliche, durch Mischung der Gesteine des Vorkommens erreichbare Kalkgehalt liegt bei ca. 80 % oder das Vorkommen ist mit einem unmittelbar benachbarten Vorkommen von tonigen Kalksteinen und Kalkmergelsteinen vergesellschaftet und mit diesem zusammen gewinnbar

- Der Anteil an Dolomitstein ist gering

- Große bis mittlere nutzbare Mächtigkeit; durchschnittlich 40 m oder darüber

- Große bis mittlere flächenhafte Ausdehnung (50 ha und mehr)

- Keine bedeutenden tektonischen Störungen nachgewiesen oder vermutet

Hohes LP:

- Der Anteil an tonigen bzw. verlehmten Kalksteinen, in der durch oberflächennahen Abbau erreichbaren Schichtenfolge, überwiegt deutlich gegenüber dem Anteil an tonarmen Kalksteinen; der durchschnittliche, durch geeignete Mischung der Gesteine des Vorkommens erreichbare Kalkgehalt liegt zwischen 75 und 80 %

- Der Dolomitanteil ist sehr gering

- Große nutzbare Mächtigkeit: die durchschnittliche nutzbare Mächtigkeit liegt bei ca. 60 m oder darüber

- Zumeist große flächenhafte Erstreckung (über 100 ha)

- Tektonische Störungen weder nachgewiesen noch vermutet

-

Abbauwand im westlichen Teil des Schieferbruchs Dormettingen. Höhe der Messlatte 5 m. Die unteren drei Kalksteinbänke sind als etwas hellere Bänder im Ölschiefer zu erkennen.

Ölschiefer (Posidonienschiefer-Formation) in einem Steinbruch bei Dormettingen. Höhe der Messlatte 5 m. Die unteren drei Kalksteinbänke sind als etwas hellere Bänder im Ölschiefer zu erkennen.

Abbauwand im westlichen Teil des Schieferbruchs Dormettingen (RG 7718-4). Höhe der Messlatte 5 m. Die unteren drei Kalksteinbänke sind als etwas hellere Bänder im Ölschiefer zu erkennen.

-

Massenkalk (rechts im Bild) und diesem auflagernde Bankkalke und Mergel der Mergelstetten-Formation (links im Bild) in der südlichen Abbauwand des Abbaubereichs (RG 7624-13). Höhe der Abbauwand ca. 20 m.

Die als Hauptrohstoff zur Portlandzementherstellung besonders wichtigen dunkelgrauen Zementmergel wurden in Wannen zwischen Riffkörpern (weißlich bis hellgrau) und bei Meeresspiegelanstieg auch auf den Riffen abgelagert. Dabei starben die meisten Riffe ab, so dass dunkelgraue Mergel sowohl im selben Abbauniveau wie die Riffe als auch über diesen auftreten (RG 7624-13 Allmendingen-Mergelstetten).

-

Übersichtsaufnahme des westlichen Teils des Abbaubereichs „Häulesberg“ im Süden des Steinbruchs Allmendingen (RG 7624-13). Blick von Südosten nach Nordwesten. Im Vordergrund sind die Schichten der Unteren Süßwassermolasse angeschnitten.

Übersichtsaufnahme des westlichen Teils des Abbaubereichs „Häulesberg“ im Süden des Steinbruchs Allmendingen (RG 7624-13). Blick von Südosten nach Nordwesten. Im Vordergrund sind die Schichten der Unteren Süßwassermolasse angeschnitten.

-

Ausschnitt aus einer Abbauwand (RG 7624-13) in den Schichten der Mergelstetten-Formation. Der obere Bereich der Abbauwand besteht aus den „Dunklen Mergeln“, der untere aus den „Gelben Mergeln“.

Ausschnitt aus einer Abbauwand (RG 7624-13) in den Schichten der Mergelstetten-Formation. Der obere Bereich der Abbauwand besteht aus den „Dunklen Mergeln“, der untere aus den „Gelben Mergeln“.

-

Bituminöse Tonsteine mit Kalksteinbänken der Posidonienschiefer-Formation im Steinbruch Dormettingen (RG 7718-4). Diese Gesteine werden vor allem wegen ihres Energieinhalts und ihrer gleichzeitig günstigen mineralischen Zusammensetzung zur Erzeugung von Portlandzement verwendet.

Bituminöse Tonsteine mit Kalksteinbänken der Posidonienschiefer-Formation im Steinbruch Dormettingen (RG 7718-4). Diese Gesteine werden vor allem wegen ihres Energieinhalts und ihrer gleichzeitig günstigen mineralischen Zusammensetzung zur Erzeugung von Portlandzement verwendet.

-

Abbau von Kalksteinen und Kalkmergelsteinen der Zementmergel-Formation im Steinbruch Allmendingen (RG 7624-13). Diese Gesteine des hohen Oberjuras eignen sich aufgrund ihrer günstigen Zusammensetzung als Rohstoff zu Erzeugung von Portlandzement.

Abbau von Kalksteinen und Kalkmergelsteinen der Zementmergel-Formation im Steinbruch Allmendingen (RG 7624-13). Diese Gesteine des hohen Oberjuras eignen sich aufgrund ihrer günstigen Zusammensetzung als Rohstoff zu Erzeugung von Portlandzement.

Literatur

- (2012). Steine- und Erden-Rohstoffe in der Bundesrepublik Deutschland. – Geologisches Jahrbuch, Sonderhefte, SD 10, 356 S., Hannover (Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe und Staatliche Geologische Dienste). [212 Abb., 54 Tab., Anh.]

- (2001c). Blatt L 7724/L 7726 Ulm/Neu-Ulm, mit Erläuterungen. – Karte der mineralischen Rohstoffe von Baden-Württemberg 1 : 50 000, 116 S., 2 Abb., 14 Tab., 1 Kt., Freiburg i. Br. (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg). [Bearbeiter: Bock, H., m. Beitr. v. Kimmig, B., Werner, W. & Szenkler, C.]

- (2006b). Rohstoffbericht Baden-Württemberg 2006 – Gewinnung, Verbrauch und Sicherung von mineralischen Rohstoffen. – LGRB-Informationen, 18, S. 1–202, 1 Kt.

- (2013b). Rohstoffbericht Baden-Württemberg 2012/2013: Bedarf, Gewinnung und Sicherung von mineralischen Rohstoffen – Dritter Landesrohstoffbericht. – LGRB-Informationen, 27, S. 1–204.

- (2000). Zement-Taschenbuch 2000. 49. Ausgabe, 779 S., Düsseldorf (Bau und Technik).