Verbreitungsgebiet: Nördliches Vorland der gesamten Schwäbischen Alb

Erdgeschichtliche Einstufung: Posidonienschiefer-Formation (juPO), Unterjura

(Hinweis: Die Rohstoffkartierung liegt noch nicht landesweit vor. Der Bearbeitungsstand der Kartierung lässt sich in der Karte über das Symbol „Themenebenen“ links oben einblenden.)

Lagerstättenkörper

Die Gesteine der Posidonienschiefer-Formation wurden vor ca. 180–184 Mio. Jahren in einem flachen, schlecht durchlüfteten Meeresbecken mit stabiler Dichteschichtung und mit nur geringem vertikalem Austausch, abgelagert. Während der Bildung der Posidonienschiefer-Formation kam es unter sauerstoffarmen Bedingungen zur Ablagerung von Ton-, Mergel- und Kalksteinen mit erhöhten Bitumenanteilen.

Vergleichbare Bedingungen herrschen heute im Schwarzen Meer (sog. euxinische Verhältnisse; Pontus Euxinus = lat. Name für das Schwarze Meer). Salzarmes, sauerstoffreiches und leichteres Oberflächenwasser überlagert deckelartig dichteres, salzhaltigeres und sauerstoffarmes bis -freies Tiefenwasser, das Schwefelwasserstoff (H2S) enthält. Herabsinkende organische Reste werden in diesem anoxischen Milieu nur noch unvollständig zersetzt und reichern sich am Meeresboden an. Das bedingt die hohen Gehalte an organischen Verbindungen und an Eisensulfiden in diesen sog. Schwarzschiefern.

Die naturwerksteinfähigen karbonatischen Fleinsbänke treten in der Regel als flächenhaft verbreiteter, geschichteter Rohstoffkörper auf. Diese geringmächtigen Kalkstein- bis Mergelkalksteinbänke verzahnen sich jedoch stellenweise lateral mit Mergel- bis Tonsteinen, welche nicht als Naturwerksteine verwendet werden können.

Gestein

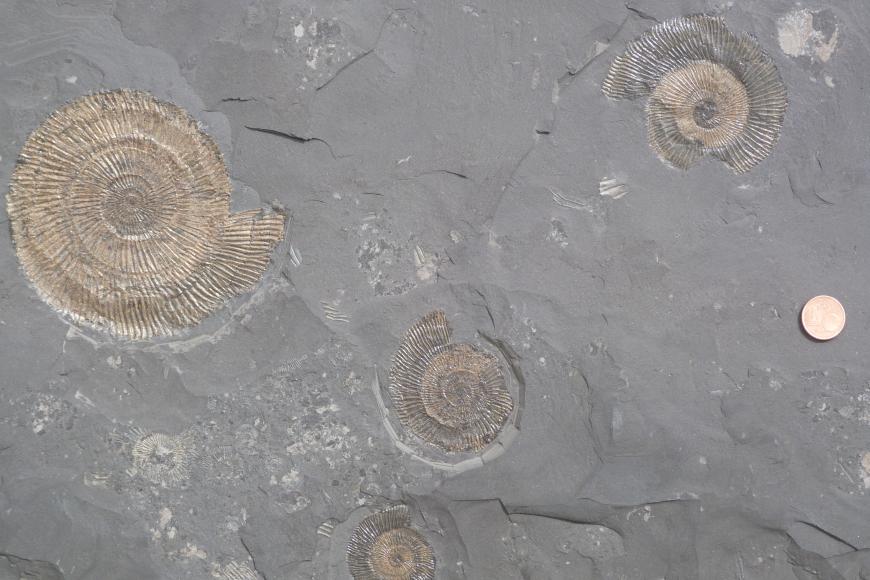

Die Gesteine der Posidonienschiefer-Formation, auch als „Ölschiefer“ bezeichnet, bestehen aus einem feinschichtigen Wechsel von Kalk-, Mergel-, Tonmergel- und Tonsteinen in fast schwarzen bis dunkelblaugrauen, teilweise gelbbraun gebänderten Tönungen mit hohen Anteilen an organischem Material. Eingeschaltet sind dunkelgraue Kalksteinbänke („Fleins“). Pyrit tritt fein verteilt oder in Knollen auf. Das Gestein ist sehr fossilreich (Ammoniten, Muscheln, Belemniten, Seelilien, Fische, Ichthyosaurier u. v. m.).

Für die Verwendung als Naturwerksteine eignet sich jedoch nur der sog. „Fleins“, wobei es sich um gebankte Kalk- bis Mergelkalksteine handelt.

Petrographie

Der grauschwarze bis tiefschwarze Posidonienschiefer ist kein Schiefer im eigentlichen Sinne, sondern ein feinschichtig spaltender Tonstein mit hohen organischen Anteilen. Das Gestein erhielt seinen Namen durch die vielfach massenhaft vorkommende Muschel Bositra buchi, welche früher als Posidonia bronni bestimmt wurde. Es besteht ein deutlicher Unterschied zwischen den „Schiefern“ (durchschnittlich 37 % Karbonate) und den zwischenliegenden Kalkbänken (durchschnittlich 80 % Karbonate). Das vorherrschende Tonmineral ist Kaolinit; Illit und Chlorit sind in geringeren Mengen vorhanden. Die eingeschalteten Kalksteinbänke bestehen durchschnittlich zu 80 % aus Karbonaten (vor allem Calcit).

Mächtigkeiten

Geologische Mächtigkeit: Die Gesamtmächtigkeit der Posidonienschiefer-Formation schwankt zwischen nur 1 m an der östlichen Landesgrenze und rund 30 m im Kraichgau. Im Bereich der Schwäbischen Alb variiert die geologische Mächtigkeit von 6–12 m.

Genutzte Mächtigkeit: Im Raum Holzmaden–Ohmden (bei Weilheim) wird der Fleinshorizont 18 cm mächtig. Die Bauwürdigkeit der Fleinsvorkommen orientiert sich an der Abraummächtigkeit. Ist der Abraum zu gering (kleiner 6–7 m), so liegt die Fleinsbank nicht mehr in ausreichender Qualität vor (zunehmende Klüftung und Aufspaltung). Ist er zu mächtig (über 9–11 m), ist der Gesteinsverband für eine leichte Gewinnung der Fleinsplatten zu fest, der Abbau somit erschwert und nicht mehr rentabel. Die Rohstoffqualität wird zudem durch die Kluftdichte bestimmt. Je nach Kluftabstand werden i. d. R. Blöcke mit Kantenlängen zwischen 0,5 und 6 m gewonnen.

Gewinnung und Verwendung

Gewinnung: Früher wurden gelegentlich die Horizonte „Unterer Stein“ und „Oberer Stein“ als Mauersteine gewonnen, wobei nur der so genannte „Untere Stein“ frostbeständig ist. Heute wird zur Gewinnung von Werksteinen nur noch der Fleins abgebaut, der sich zur Herstellung von Dekorationssteinen eignet. Der Abbau ist so auszuführen, dass geschützte Versteinerungen möglichst wenig gefährdet sind und möglichst vollständig geborgen werden können, die Gewinnung erfolgt deshalb durch Reißen. Der überlagernde Abraum wird mittels Bagger abgetragen und manchmal wird zur Auflockerung des Gesteinsverbandes eine schwache Sprengung durchgeführt. Die im Bereich Holzmaden etwa 18 cm mächtige Fleinsbank wird mehrfach gespalten (drei bis vier Mal) und die entstehenden Rohblöcke werden zur weiteren Verarbeitung in ein Werk abtransportiert. Die Platten werden geschliffen und poliert oder bruch- bzw. spaltrau verwendet.

Verwendung: Früher wurden aus dem Posidonienschiefer auch Dachschieferplatten hergestellt. Heute findet er überwiegend in der Innenarchitektur Verwendung, wie z. B. für Wandverkleidungen, Fensterbänke, Treppenstufen und Tischplatten sowie Deko-Objekte (Wand- und Tischuhren, Wetterstationen, Aschenbecher, Geschenkartikel etc.). Im Außenbereich findet der Posidonienschiefer aufgrund seiner geringen Verwitterungsbeständigkeit heute keinen Einsatz mehr: das Gestein spaltet unter Frosteinwirkung auf und zerfällt in dünne Platten und Scherben.

Weitere Informationen finden sie hier: Naturwerksteine aus Baden-Württemberg (2013)/Posidonienschiefer

-

Übersichtsaufnahme des Steinbruchs Ohmden I (RG 7323-2). Blick von Westen nach Osten. Der als Werkstein verwendete Kalkmergelstein (Fleins) steht nach Angaben des Betreibers etwa 0,5 m unterhalb des Wasserspiegels der Wasserfläche im Bildvordergrund an.

Übersichtsaufnahme des Steinbruchs Ohmden I (RG 7323-2). Blick von Westen nach Osten. Der als Werkstein verwendete Kalkmergelstein (Fleins) steht nach Angaben des Betreibers etwa 0,5 m unterhalb des Wasserspiegels der Wasserfläche im Bildvordergrund an.

-

Bituminöser Kalkstein aus dem Steinbruch Ohmden I (RG 7323-2). Die in die bituminösen Mergelsteine eingelagerten Kalksteinbänke sind meist braungrau gefärbt und leicht bituminös ausgebildet, die Mächtigkeit dieser Bänke schwankt stark.

Bituminöser Kalkstein aus dem Steinbruch Ohmden I (RG 7323-2). Die in die bituminösen Mergelsteine eingelagerten Kalksteinbänke sind meist braungrau gefärbt und leicht bituminös ausgebildet, die Mächtigkeit dieser Bänke schwankt stark.

-

Gewinnung des Fleins im Steinbruch Ohmden I der Fa. Kromer (RG 7323-2).

Gewinnung des Fleins im Steinbruch Ohmden I der Fa. Kromer (RG 7323-2).

-

Bituminöser Mergelstein („Wildschiefer“). Die in diesem Steinbruch (RG 7323-2) anstehenden bituminösen Mergelsteine sind je nach Anteil an organischem Material dunkel- bis schwarzgrau (hoher Anteil) oder grau (geringer Anteil) gefärbt.

Bituminöser Mergelstein („Wildschiefer“). Die in diesem Steinbruch (RG 7323-2) anstehenden bituminösen Mergelsteine sind je nach Anteil an organischem Material dunkel- bis schwarzgrau (hoher Anteil) oder grau (geringer Anteil) gefärbt.

-

Gesteinsplatten aus dem Posidonienschiefer; Steinbruch Ohmden I bei Holzmaden (RG 7323-2): Oberer Fleins.

Gesteinsplatten aus dem Posidonienschiefer; Steinbruch Ohmden I bei Holzmaden (RG 7323-2): Oberer Fleins.

-

Kalksteine aus dem Posidonienschieferhorizont des Unteren Steins im Steinbruch Ohmden I (RG 7323-2).

Kalksteine aus dem Posidonienschieferhorizont des Unteren Steins im Steinbruch Ohmden I (RG 7323-2).

-

Abbau des Fleins als Naturwerkstein im Steinbruch Ohmden I (RG 7323-2), die 7–8 m mächtigen Posidonienschiefer werden abgeräumt und der Steinbruch damit wieder verfüllt.

Abbau des Fleins als Naturwerkstein im Steinbruch Ohmden I (RG 7323-2), die 7–8 m mächtigen Posidonienschiefer werden abgeräumt und der Steinbruch damit wieder verfüllt.

-

Gesteinsplatte aus dem Posidonienschiefer mit Ammoniten der Gattung Dactylioceras; Steinbruch Ohmden I bei Holzmaden (RG 7323-2)

Mehrere Exemplare von Dactylioceras commune (plattgedrückt) auf einer Schichtfläche; Posidonienschiefer, Steinbruch Ohmden

Gesteinsplatten aus dem Posidonienschiefer mit Ammoniten, Steinbruch Ohmden I bei Holzmaden (RG 7323-2).

-

Der obere Teil der Abbauwand (RG 7323-2) besteht aus bituminösem Mergelstein (Wildschiefer), im unteren Teil sind einzelne Bänke von bituminösem Kalkstein eingelagert. Höhe der Messlatte 2 m.

Der obere Teil der Abbauwand (RG 7323-2) besteht aus bituminösem Mergelstein (Wildschiefer), im unteren Teil sind einzelne Bänke von bituminösem Kalkstein eingelagert. Höhe der Messlatte 2 m.

-

Mauer aus Kalksteinen aus dem Posidonienschieferhorizont des Unteren Steins (Fa. Jürgen Fischer).

Mauer aus Kalksteinen aus dem Posidonienschieferhorizont des Unteren Steins (Fa. Jürgen Fischer).

Externe Lexika

Litholex

Literatur

- (1949). Technologische Geologie der Bodenschätze Württembergs. 446 S., Stuttgart (Schweizerbart).

- (1927). Die Bausteine Württembergs nach ihrer mineralogischen Zusammensetzung und ihrer Struktur in Bezug zu ihrer bautechnischen Verwendung und wirtschaftlichen Bedeutung. VIII + 138 S., 3 Taf., Halle/Saale (Martin Boerner Verlagsanstalt). [8 Abb.]