Übersicht, Bezeichnung, Verbreitung

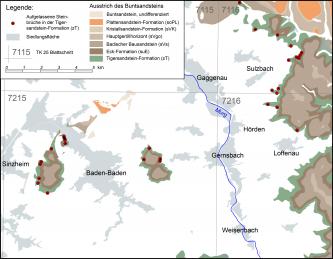

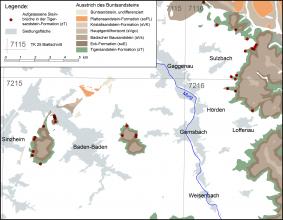

Der Tigersandstein wurde im Nordschwarzwald in zahlreichen großen Brüchen vor allem bei Baden-Baden, Gaggenau und Gernsbach abgebaut. Da die meisten und größten Brüche östlich von Gaggenau und Gernsbach im Nordschwarzwälder Murgtal liegen, wird er häufig auch als „Murgtalsandstein“ bezeichnet. Östlich von Loffenau bei Gernsbach werden die Sedimente der Tigersandstein-Formation zunehmend feiner und toniger, Sandsteine treten zurück. Werksteinbrüche sind aus diesem Bereich nicht mehr bekannt. Die Verbreitung der Tigersandstein-Formation im genannten Gebiet ist in der Übersichtskarte vereinfacht dargestellt.

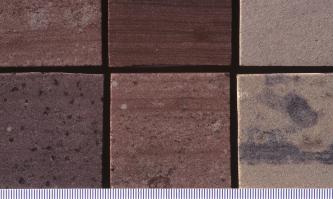

Die Kennzeichen der werksteinfähigen Abschnitte dieses überwiegend feinkörnigen, z. T. mittelkörnigen Sandsteins sind der häufige und rasche Wechsel in den Bankmächtigkeiten und in der Färbung sowie in den Sedimentstrukturen; monotone rote oder graue Typen treten unmittelbar neben lebhaft mehrfarbig gestreiften Typen auf. Häufig sind gebleichte, fast weiße und rötlich gefleckte Sandsteine. Sie fanden an zahlreichen Kirchen des frühen 20. Jh. Verwendung (z. B. Dörrer et al., 1990). Der Name „Tigersandstein“ kommt von den auffälligen braunen bis schwarzen Flecken von Eisen-Mangan-Oxiden/-Hydroxiden (Wad, Limonit), welche durch die Verwitterung von Karbonaten entstanden. Wie so oft geht dieser Begriff auf historische Arbeiten zurück: „Die erinnerten Quenstedt (1843) an ein Leopardenfell, dessen Muster damals als getigert bekannt war, und veranlassten ihn zu der Benennung Tigersandstein“ (Geyer et al., 2011, S. 114). Wadflecken sind aber in der gesamten Abfolge des Buntsandsteins in Deutschland häufig anzutreffen. Ungeschickterweise wurde der Begriff auf einen bestimmten stratigraphischen Abschnitt übertragen.

Geologisches Alter, Entstehung

In der erdgeschichtlichen Einstufung steht der Tigersandstein zwischen den Sandsteinen und Konglomeraten der Eck-Formation (suE) und den Fanglomeraten der Kirnbach-Formation (zK) aus dem Zechstein. Aufgrund dieser Zwischenstellung wurde lange über seine erdgeschichtliche Zuordnung diskutiert; meist wurde er früher dem Buntsandstein der Trias zugeordnet. Gegenüber den älteren Sandsteinen sind die Körner der Tigersandstein-Formation besser gerundet, das Sediment ist feinkörniger und besser geschichtet (Hasemann, 1934). Kornrundung und Schichtung nehmen innerhalb der Tigersandstein-Formation von unten nach oben zu. In den überlagernden Sedimenten der Eck-Formation ist das Korn wieder gröber, das Sediment hat eine kräftigere rote Farbe und eine noch bessere Kornrundung.

Gesteinsbeschreibung, technische Eigenschaften und Verwendung

Bei den Sandsteinen der Tigersandstein-Formation von Baden-Baden und Gernsbach handelt es sich überwiegend um Feinsandsteine. Charakteristisch ist der vielfache Farb- und Strukturwechsel. Die Sandsteinbänke wechseln mit tonig-schluffigen Zwischenlagen ab und zeigen ausgeprägte Schrägschüttung. Im Gegensatz zur Bausandstein- oder Geröllsandstein-Formation sind die Bankmächtigkeiten schon auf kurzer Distanz deutlichen Schwankungen unterworfen. Die Quarzkörner sind eckig bis kantengerundet. Das Bindemittel ist häufig kieselig, z. T. karbonatisch, vielfach kaolinitisch. Zwischen gut verwertbaren Bänken befinden sich weichere, dünnbankige bis plattige Sand- oder Siltsteinbänke mit Tongallen oder Tonlagen.

An der Basis der Tigersandstein-Formation sind die Sandsteine häufig gröberkörnig, teilweise sogar stark geröllführend. Sie sind hier dunkelviolett gefärbt. Darüber folgen Feinsandsteine, die häufig weiß, hellgrau oder gelblich weiß gefärbt sind und braune bis schwarze Flecken aufweisen. In den Aufschlüssen kann man jedoch lateral wie vertikal rasche Farbwechsel von hellrot und violettrot zu beigeweiß beobachten. Nach oben nimmt die Mächtigkeit der Bänke ab. Die hellen Partien sind etwas stärker verfestigt als die violettroten. Das frisch gebrochene Gestein ist im bergfeuchten Zustand relativ weich und daher leicht zu bearbeiten. Im trockenen Zustand erlangt es eine beträchtliche Härte, verliert allerdings rasch seine helle Farbe und wird unregelmäßig hellgrau (Frank, 1936a). Die hellen Fein- bis Mittelsandsteine zeigen an den steinsichtigen neoromanischen Kirchenbauten um Gaggenau und Gernsbach nach rund 100 Jahren Bewetterung kaum Witterungsschäden; nur im von Streusalz beeinflussten Spritzwasserbereich um Sockel und Treppen kommt es zu deutlichen Rückwitterungen und Substanzverlusten.

Ein großer Teil der Staats- und Gemeindebauten der Umgebung von Baden-Baden sowie in und um Karlsruhe wurde aus diesem Sandstein erbaut (Hasemann, 1934). Im aufgelassenen Steinbruch Gaggenau-Michelbach (RG 7116‑323) sind Spuren des Abbaus mittels händischer Schrämarbeit zu finden, welche auf einen alten Abbau hinweisen (Mittelalter bis 18. Jahrhundert). Das gewonnene Material wurde überwiegend in der näheren Umgebung verbaut. Nach Metz (1977) waren Sandsteine aus verschiedenen stratigraphischen Niveaus des Buntsandsteins und auch aus der Tigersandstein-Formation im Bereich südlich von Karlsruhe vom hohen Mittelalter bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts die am meisten genutzten Bau- und Werksteine, weshalb sie in großen Mengen aus dem Nordschwarzwald in dieses Gebiet geliefert wurden.

Technische Eigenschaften

|

Technische Eigenschaften nach Frank (1936) |

Tigersandstein von Sulzbach |

Tigersandstein aus dem Eyachtal |

|

2,15–2,37 g/cm3, Mittelwert 2,26 g/cm3 |

2,54–2,56 g/cm3 |

|

|

senkrecht zum Lager: 72–76 MPa, Mittelwert 74 MPa parallel zum Lager: 73–75 MPa, Mittelwert 74 MPa |

200–208 MPa |

Gewinnung und Bezugsmöglichkeiten

Der Tigersandstein steht nirgends mehr in Abbau, auch für eine begrenzte Blockgewinnung für Restaurierungsmaßnahmen steht zurzeit kein Steinbruch zur Verfügung. Der Tigersandstein ist in zahlreichen Steinbrüchen abgebaut worden. Die Abbauhöhe erstreckte sich dabei häufig über das gesamte Profil (s. Übersicht der Buntsandsteinabfolge, Galerie), d. h. die Abbauwände erreichen in zahlreichen Steinbrüchen über mehrere Abbausohlen insgesamt eine Höhe von 50–60 m. Die einzelnen, den Hang hinaufziehenden Steinbrüche – so z. B. östlich von Gaggenau-Sulzbach – erreichen dabei jeweils Abbauhöhen von 15–20 m. Aus dem Raum Baden-Baden sind derzeit 31 aufgelassene Gewinnungsstellen in der Datenbank des LGRB erfasst, in welchen Tigersandstein abgebaut wurde (s. Übersichtskarte). Der letzte Steinbruch in diesem Gebiet wurde in den 1960er Jahren (Hörden) stillgelegt.

Potenzial

Die noch aufgeschlossenen Werksteinbänke in den zugänglichen Steinbrüchen erreichen meist Mächtigkeiten um 2 m, vereinzelt auch über 5 m. Allerdings schwankt die Mächtigkeit dieser Horizonte in der lateralen Erstreckung rasch, häufig spalten Bänke größerer Mächtigkeit bereits nach wenigen Metern entlang der Schichtung auf. Der Anteil des zur Gewinnung von Mauersteinen geeigneten Materials dürfte im Schnitt bei 50 % liegen, für die Herstellung von Werksteinblöcken dürften nur 20–30 % der heute noch aufgeschlossenen Bereiche nutzbar sein. Die alten, weitgehend unverfüllten Steinbrüche liegen in großen Waldgebieten und könnten nach Ertüchtigung der Zufahrtswege zumeist wieder erschlossen werden. Zahlreiche große Steinbrüche befinden sich östlich von Gaggenau bei Rotenfels, Michelbach, Sulzbach und Hörden; sie sind meist mehrere 100 m lang und 20–60 m hoch. Ein ähnliches Vorkommen befindet sich am Fremersberg östlich von Sinzheim. Ungünstiger erscheint das Vorkommen östlich von Baden-Baden am Fuße des Merkur, der mit einer Standseilbahn erschlossen ist und auf dem sich ein Aussichts- und Sendeturm befindet. Außerhalb der durch die Steinbrüche aufgeschlossenen Bereiche ist es schwierig, im Verbreitungsgebiet des Tigersandsteins mittels geologischer Kartierung Werksandsteinvorkommen zu erkennen. Vorhersagen über Bankmächtigkeiten und Farbvarietäten können aufgrund der raschen Wechsel nicht auf der Basis von Lesesteinkartierungen durchgeführt werden, sondern erfordern eine sorgfältige Erkundung durch Kernbohrungen und gegebenenfalls daran anschließende Probeabbaue.

Kurzfassung

Die Gesteine der Tigersandstein-Formation bestehen aus fein- bis mittelkörnigen Sandsteinen mit einem lebhaften Farbwechsel. Nach einem wichtigen und lange Zeit genutzten Abbaugebiet wird er auch als „Murgtalsandstein“ bezeichnet. Neben monoton roten oder grauen treten rotgraue oder auch weiße bis gelblich weiße Varietäten auf. Seinen Namen erhielt der Tigersandstein durch braune bis schwarze Flecken aus Eisen-Mangan-Oxiden, die bei der Verwitterung von karbonatischen Bereichen im Sandstein entstehen. Stratigraphisch wird der Tigersandstein heute dem obersten Zechstein (Perm) zugeordnet, lange Zeit wurde er aufgrund seiner Ausbildung in den Buntsandstein gestellt. Die insgesamt 50–60 m mächtige werksteinführende Folge besteht aus einem Wechsel von dickbankigen Sandsteinen mit plattigen Sandsteinen und Siltsteineinschaltungen. Dickbankige Bereiche sind zumeist kieselig gebunden und erreichen Bankmächtigkeiten von 2 m, selten 5 m. Gewonnen wurden die Tigersandsteine im Raum Baden-Baden, Gaggenau und Gernsbach. Sie wurden vorwiegend in der Region Baden-Baden–Karlsruhe als großformatiger Baustein verwendet. Heute ist kein Sandsteinbruch im Tigersandstein mehr in Betrieb; eine Wiederinbetriebnahme alter Brüche wäre aber an verschiedenen Stellen gut möglich, so z. B. oberhalb von Gaggenau-Sulzbach.

-

Übersichtskarte der Verbreitung der Tigersandstein-Formation (grün) und der stillgelegten Gewinnungsstellen im Raum Baden-Baden, Gaggenau und Gernsbach (Stand 2013).

Übersichtskarte der Verbreitung der Tigersandstein-Formation (grün) und der stillgelegten Gewinnungsstellen im Raum Baden-Baden, Gaggenau und Gernsbach (Stand 2013).

-

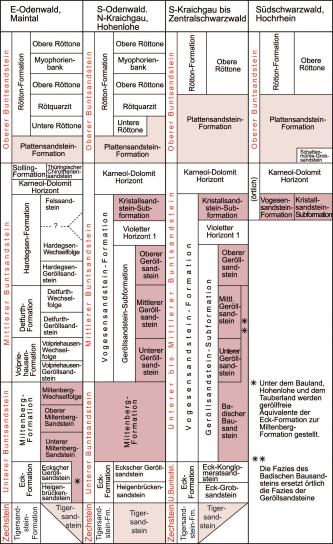

Stratigraphische Übersicht des Buntsandsteins in Baden-Württemberg von Norden nach Süden nach dem LGRB-Symbolschlüssel (Stand: 2012). Die farbig hinterlegten Flächen entsprechen den im Text aufgeführten Einheiten, in welchen naturwerksteintaugliche Sandsteine auftreten.

Stratigraphische Übersicht des Buntsandsteins in Baden-Württemberg von Norden nach Süden nach dem LGRB-Symbolschlüssel (Stand: 2012). Die farbig hinterlegten Flächen entsprechen den im Text aufgeführten Einheiten, in welchen naturwerksteintaugliche Sandsteine auftreten.

-

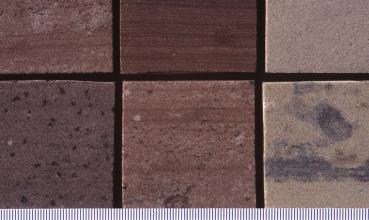

Die sechs Gesteinswürfel aus dem aufgelassenen Steinbruch bei Gernsbach-Hörden zeigen, wie variabel der Tigersandstein insbesondere hinsichtlich der Färbung beschaffen sein kann. Namensgebend sind die dunkelbraunen bis schwarzen Wadflecken aus Eisen-Mangan-Oxiden/-Hydroxiden.

Die sechs Gesteinswürfel aus dem aufgelassenen Steinbruch bei Gernsbach-Hörden zeigen, wie variabel der Tigersandstein insbesondere hinsichtlich der Färbung beschaffen sein kann. Namensgebend sind die dunkelbraunen bis schwarzen Wadflecken aus Eisen-Mangan-Oxiden/-Hydroxiden.

-

Typisches Erscheinungsbild des Tigersandsteins im Raum Gaggenau-Gernsbach; rötlich graue und fast weiße, mittelkörnige Sandsteine mit kaolinitisch-kieseliger Bindung überwiegen. Detailaufnahme des Mauerwerks der Herz-Jesu-Kirche in Gernsbach-Obertsrot.

Typisches Erscheinungsbild des Tigersandsteins im Raum Gaggenau-Gernsbach; rötlichgraue und fast weiße, mittelkörnige Sandsteine mit kaolinitisch-kieseliger Bindung überwiegen. Detailaufnahme des Mauerwerks der Herz-Jesu-Kirche in Gernsbach-Obertsrot.

-

Typisches Beispiel für die Verwendung von Tigersandstein bzw. Murgtalsandstein in der Region Gaggenau-Gernsbach: Die Herz-Jesu-Kirche in Gernsbach-Obertsrot, errichtet zwischen 1912 und 1915.

Typisches Beispiel für die Verwendung von Tigersandstein bzw. Murgtalsandstein in der Region Gaggenau-Gernsbach: Die Herz-Jesu-Kirche in Gernsbach-Obertsrot, errichtet zwischen 1912 und 1915.

-

Abbau des hier als Murgtalsandstein bezeichneten Tigersandsteins

Südöstlich von Gaggenau-Sulzbach wurde bis ca. 1920 ein etwa 50 m mächtiger Abschnitt des hier als Murgtalsandstein bezeichneten Tigersandsteins genutzt. Das Foto zeigt, dass plattige und bankige Abschnitte auf kurzer Distanz wechseln.

Abbau des hier als Murgtalsandstein bezeichneten Tigersandsteins

Südöstlich von Gaggenau-Sulzbach wurde bis ca. 1920 ein etwa 50 m mächtiger Abschnitt des hier als Murgtalsandstein bezeichneten Tigersandsteins genutzt. Das Foto zeigt, dass plattige und bankige Abschnitte auf kurzer Distanz wechseln.

-

Steinbruch im Murgtal bei Baiersbronn-Klosterreichenbach mit aufgeschlossener Grenze zwischen Deckgebirge und Grundgebirge – Der Steinbruch zeigt die diskordante Auflage des Deckgebirges (Tigersandstein-Formation, Zechstein) über dem Grundgebirge (Paragneis und Granit).

Steinbruch im Murgtal bei Baiersbronn-Klosterreichenbach mit aufgeschlossener Grenze zwischen Deckgebirge und Grundgebirge

Der Steinbruch zeigt die diskordante Auflage des Deckgebirges (Tigersandstein-Formation, Zechstein) über dem Grundgebirge (Paragneis und Granit).

-

Typisches Beispiel für die Verwendung von Tigersandstein bzw. Murgtalsandstein in der Region Gaggenau-Gernsbach: Die Kirche St. Anna in Gaggenau-Sulzbach wurde 1884 im neoromanischen Stil erbaut.

Typisches Beispiel für die Verwendung von Tigersandstein bzw. Murgtalsandstein in der Region Gaggenau-Gernsbach: Die Kirche St. Anna in Gaggenau-Sulzbach wurde 1884 im neoromanischen Stil erbaut.

-

Typisches Beispiel für die Verwendung von Tigersandstein bzw. Murgtalsandstein in der Region Gaggenau-Gernsbach: Fensterpartie der Herz-Jesu-Kirche aus weißem bis weißlich rot gestreiftem Tigersandstein.

Typisches Beispiel für die Verwendung von Tigersandstein bzw. Murgtalsandstein in der Region Gaggenau-Gernsbach: Fensterpartie der Herz-Jesu-Kirche aus weißem bis weißlich rot gestreiftem Tigersandstein.

Literatur

- (1990). Herz-Jesu-Kirche Obertsrot-Hilpertsau. 96 S., Obertsrot-Hilpertsau (Pfarramt Obertsrot-Hilpertsau).

- (1936a). Erläuterungen zu Blatt 7216 Gernsbach. – Erl. Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000, 162 S., 1 Beil., Freiburg i. Br. (Geologisches Landesamt Baden-Württemberg). [Unveränderter Nachdruck 1994]

- (2011). Geologie von Baden-Württemberg. 5. völlig neu bearb. Aufl., 627 S., Stuttgart (Schweizerbart).

- (1934). Erläuterungen zu Blatt Malsch (Nr. 62). – Erl. Geol. Spezialkt. Baden, 69 S., Freiburg i. Br. (Badische Geologische Landesanstalt). [Nachdruck 1984: Erl. Geol. Kt. 1 : 25 000 Baden-Württ., Bl. 7116 Malsch; Stuttgart]

- (1977). Mineralogisch-landeskundliche Wanderungen im Nordschwarzwald, besonders in dessen alten Bergbaurevieren. 2. Aufl., 632 S., Lahr (Schauenburg).