Hydrologische und meteorologische Untersuchungen liefern wichtige Eingangsdaten zur Grundwasserbilanzierung. Daneben sind die Ergebnisse u. a. unverzichtbare Grundlage für Grundwassermodelle.

Hydrologische und meteorologische Messeinrichtungen

Zur Erfassung der hydrologischen Verhältnisse werden im Untersuchungsgebiet verschiedene Messeinrichtungen betrieben. Hierzu gehören Niederschlagsstationen, Grundwassermessstellen, Abflussmesseinrichtungen an Quellen und oberirdischen Gewässern sowie Probenahmestellen zur Grundwasserentnahme.

Niederschlagsstationen

Eine landesweite Übersicht über vorhandene Niederschlagsstationen unterschiedlicher Betreiber ist in Form einer Karte oder als Liste auf der Seite der Hochwasservorhersagezentrale der LUBW (HVZ Baden-Württemberg - LUBW, Link s. unten) zu finden.

Pegel an einem Oberflächengewässer: Donaubrücke bei Tuttlingen-Möhringen

Neben Metadaten und hydrologischen Kennwerten der Abflussmessstellen sind aktuelle Messwerte zu Wasserstand und Abfluss sowie Vorhersagen für einige Tage einsehbar. Umfangreiche aktuelle und historische Wasserstands- bzw. Abflussmesswerte können über den Daten- und Kartendienst der LUBW (Hydrologische Landespegel - LUBW, Link s. unten) heruntergeladen werden.

Über diesen Dienst sind ebenfalls langjährige Messwerte zur Beschaffenheit des Oberflächenwassers an Messstellen verfügbar (Beschaffenheit Oberflächengewässer - LUBW, Link s. unten). Für eine Auswahl von Messstellen an den größeren Flüssen sind zudem Online-Messwerte einsehbar (Online-Messwerte Flüsse - LUBW, Link s. unten).

Detaillierte Ausführungen zu einzelnen Oberflächengewässern in der Ostalb sind nachstehend in einem eigenen Kapitel zu finden.

Grundwassermessstellen

Die Anwendung Grundwasserstände und Quellschüttungen (Grundwasserstände und Quellschüttungen - LUBW, Link s. unten) gibt einen Überblick über vorhandene Grundwassermessstellen und Quellen des Bewertungs- und Verdichtungsmessnetzes der LUBW. Mithilfe des Bewertungsmessnetzes wird eine kurzfristige Bewertung der quantitativen Grundwasserressourcen anhand von ausgewählten Grundwassermessstellen und Quellen vorgenommen. Eine weitere Karte zeigt eine Auswahl an Grundwassermessstellen und Quellen des Verdichtungsmessnetzes der LUBW.

Oberflächengewässer

Im Norden bzw. Nordwesten der Schwäbischen Alb und damit auch der Hydrogeologischen Region Ostalb verläuft die Europäische Hauptwasserscheide zwischen Atlantik und Schwarzem Meer.

Sie trennt das oberirdische Einzugsgebiet des Rheins im Norden von dem der Donau im Süden. Die Flüsse Fils, Rems, Kocher und Jagst sowie deren Nebenflüsse fließen nach Norden zum Neckar und schließlich zum Rhein. Die Flüsse Blau, Kleine Lauter, Lone, Hürbe, Nau, Brenz, Egau und Eger entwässern nach Süden zur Donau hin (HGK, 2002).

Die Ostalb ist ebenso wie die westlich anschließende Mittlere Alb und die Westalb im Vergleich zur übrigen Landesfläche durch ihre Armut an oberirdischen Gewässern gekennzeichnet.

Diese geringe Flussdichte ist eine Folge des verkarsteten Untergrunds. Er führt zu zahlreichen abflusslosen Senken und Trockentälern auf der Ostalb. In ihnen kann sich der Oberflächenabfluss bzw. der oberflächennahe Abfluss sammeln und oft lokal konzentriert in den tieferen Untergrund übertreten. Eine oberirdische Entwässerung dieser Bereiche erfolgt lediglich bei extremen Witterungssituationen, wenn z. B. Starkniederschlag, Schneeschmelze und gefrorener Boden zeitlich zusammenfallen.

Von derartigen Bereichen kann aufgrund der schnellen Durchsickerung und des geringen Rückhaltevermögens der verkarsteten ungesättigten Zone eine erhöhte Gefährdung für die Grundwasserqualität ausgehen. Unter normalen meteorologischen Verhältnissen wird die Albhochfläche überwiegend unterirdisch entwässert.

Zu den größeren abflusslosen Senken im Bereich der Europäischen Hauptwasserscheide gehören Geländehohlformen

- bei Nellingen östlich Geislingen an der Steige (Battenau),

- im Bereich Rauhe Wiesen zwischen Bartholomä und Böhmenkirch

- zwischen Ochsenberg und Ebnat (Ebnater Karstwanne).

In der Ebnater Karstwanne ist eine mehrere Meter mächtige, gering durchlässige, abdichtende Lehmschicht verbreitet. Sie weist im Bereich von Dolinen über Rissbildungen bevorzugt vertikale Durchlässigkeiten auf. Dort erfolgt die Entwässerung der Senke. Zusätzlich gibt es auf der Ostalb eine Vielzahl kleinerer abflussloser Senken.

Insgesamt gibt es derzeit 17 amtliche Pegel zur Messung der Wasserstände und Abflüsse an Oberflächengewässern (Tabelle „Hydrologische Kenndaten“ s. unten).

Auf der Internetseite der Hochwasservorhersagezentrale der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg können die Wasserstands- und Abflussdaten an den Pegeln oberirdischer Gewässer der Ostalb zeitnah abgerufen werden (HVZ-Pegelkarte, Link s. unten). Weitere Informationen stellt der Daten- und Kartendienst der LUBW bereit (Link s. unten).

Im Folgenden werden die Oberflächengewässer Brenz, Lone sowie Schwarzer Kocher und Weißer Kocher charakterisiert. Weitere größere Oberflächengewässer sind die Hürbe, die Fils und die Egau. Beschreibungen hierzu finden sich in der HGK Ostalb (HGK, 2002). Hydrologische Kenndaten der oberirdischen Gewässer der Ostalb für den Zeitraum der 1969er bis 2000er Jahre sind in folgender Tabelle zusammengestellt (HGK, 2002).

Hydrologische Kenndaten der oberirdischen Gewässer in der Ostalb (HGK, 2002)

|

Gewässer |

oberirdisches Einzugsgebiet** [km2] |

Abflussjahre |

NQ [m3/s] |

MQ [m3/s] |

HQ [m3/s] |

|

|

Brenz |

Königsbronn* |

0,32 |

1954–1989 |

0,210 |

1,290 |

13,20 |

|

Bolheim |

375,20 |

1968–1989 |

0,870 |

4,980 |

37,00 |

|

|

Pfeffer |

Königsbronn* |

0,00 |

1954–1989 |

0,1 |

0,32 |

1,13 |

|

Lone |

Urspring* |

10,00 |

1958–1989 |

0,007 |

0,251 |

3,217 |

|

Breitingen |

54,27 |

1979–1989 |

0,013 |

0,386 |

3,685 |

|

|

Setzingen |

491,42 |

1979–1989 |

0,003 |

0,440 |

1,403 |

|

|

Lontal |

310,12 |

1977–1989 |

0,000 |

0,480 |

4,387 |

|

|

Hürbe |

Burgberg oberhalb Steg |

316,89 |

1974–1989 |

0,053 |

0,603 |

6,740 |

|

Burgberg-Ort |

317,46 |

1977–1989 |

0,075 |

0,912 |

6,286 |

|

|

Schwarzer Kocher |

Oberkochen-Zeiss |

2,85 |

1961–1989 |

0,090 |

0,710 |

5,000 |

|

Weißer Kocher |

Unterkochen-DB |

8,81 |

1960–1989 |

0,060 |

0,413 |

4,320 |

|

Häselbach |

Unterkochen |

3,18 |

1970–1989 |

0,018 |

0,065 |

0,332 |

|

Fils |

Geislingen |

137,64 |

1954–1989 |

0,100 |

2,650 |

99,16 |

|

Eyb |

Geislingen |

123,18 |

1941–1989 |

0,080 |

1,660 |

37,50 |

|

Röhrenbach |

Trochtelfingen |

6,45 |

1963–1989 |

0,002 |

0,039 |

1,948 |

|

Egerquelle |

Aufhausen* (Bopfingen) |

3,78 |

1975–1989 |

0,007 |

0,066 |

1,146 |

|

Eger |

Trochtelfingen |

126,43 |

1930–1989 |

0,010 |

1,520 |

60,00 |

|

Wachtelbrunnen-Quelle |

Aufhausen* (Bopfingen) |

3,80 |

1963–1989 |

0,004 |

0,068 |

1,103 |

|

* Messstelle an oder unweit der Quelle ** Im Karstgebiet nicht identisch mit dem unterirdischen Einzugsgebiet |

||||||

Brenz

Die Brenz ist mit einem Mittelwasserabfluss von 4,8 m3/s (Abflussjahre 1968–2001), im Oberlauf am Pegel Bolheim westlich von Herbrechtingen, das bedeutendste Fließgewässer der Ostalb. An ihrem Austritt aus der Ostalb bei Sontheim an der Brenz beträgt der über eine Regionalisierung (Stand 01.03.2016) ermittelte mittlere Abfluss am Pegel Bächingen 7,63 m3/s (HVZ-Pegelkarte, Link s. unten).

Der Brenz-Ursprung oder Brenztopf im Ortsbereich von Königsbronn ist einer der schönsten Quelltöpfe der Schwäbischen Alb. Der Austritt der Brenz am westlichen Brenztalrand steht mit der Königsbronner Schichtlagerungsmulde in Zusammenhang.

Im Rahmen der Hydrogeologischen Kartierung Ostalb (HGK, 2002) wurde die hydrologische Situation der Brenz und ihre Wechselwirkung mit dem Karstgrundwasser näher untersucht (Schloz, 1999).

Der Fließweg der Brenz von ihrer Quelle beim Seegartenhof, ungefähr zwei Kilometer nordwestlich von Königsbronn, bis Sontheim an der Brenz beträgt etwa 50 Kilometer. Auf dieser Strecke nimmt sie, als einzigen größeren, permanent oberirdischen Zufluss, die Hürbe bei Hermaringen auf. Alle anderen Bachläufe, wie z. B. der Nattheimer-Talgraben, der Haintalgraben oder der Wedel im Stubental bei Heidenheim an der Brenz, sind zeitweilig trocken.

Die Talfüllung des Brenztales besteht aus bis zu mehreren Zehner Metern mächtigen Kiesen mit Sand- und Schluffeinlagerungen. Die Kiesgerölle entstanden aus aufgearbeitetem Oberjura-Kalkstein.

Abflussmessungen im November 1995 in der Brenz, im Eselsburger Tal zwischen Anhausen und östlich Herbrechtingen, zeigen auf dem knapp neun Kilometer langen Flussabschnitt eine Zunahme der Wasserführung um 628 l/s von 3587 l/s auf 4215 l/s (HGK, 2002).

Berücksichtigt man die zu dieser Zeit in diesem Abschnitt gemessenen bzw. geschätzten oberirdischen Seitenzuflüsse von 396 l/s, so ergibt sich eine Differenz von 232 l/s. Sie ist wahrscheinlich auf unterirdische Karstgrundwasserzuflüsse zurückzuführen.

Lone

Die Lone entspringt im Dorf Urspring aus einem bis zu 25 m langen, 18 m breiten und etwa 4 m tiefen Quelltopf aus dem Talgrund in 562 m ü. NHN (Binder, 1960). Am Pegel Urspring beträgt der mittlere Abfluss aus der Quelle 0,24 m3/s. Seit dem Jahr 1865 bis heute versiegte die Lonequelle dreimal vollständig, zum ersten Mal vom 15.12.1865 bis zum 04.01.1866, ein weiteres Mal im Frühjahr und Sommer 1921 und schließlich am 22.11.1959 für zwei Stunden (Binder, 1960).

Auf der ungefähr 33 km langen Fließstrecke nimmt die Lone Oberflächenwasser aus zahlreichen, nicht ständig schüttenden Quellen auf. Nur wenige lassen sich genau lokalisieren (HGK, 2002). Zeitweise erhält die Lone nördlich von Setzingen einen Zufluss aus dem Hungerbrunnental. Am Pegel Lontal beträgt der über eine Regionalisierung (Stand 01.03.2016) ermittelte, mittlere Abfluss 0,51 m3/s (HVZ-Pegelkarte, Link s. unten).

Den Zuflüssen stehen Wasserverluste durch Versickerung in den Untergrund entgegen. Sie treten auf der gesamten Fließstrecke auf, insbesondere aber im Ober- und Unterlauf. Dort liegt die Karstgrundwasser-Oberfläche unterhalb des Talbodens. Ausnahmen davon sind Zeiten hoher Niederschläge oder Schneeschmelzen. Hauptversickerungsstellen, an denen die Lone häufig vollständig versickerte, befanden sich im Oberlauf nördlich von Bernstadt an der „Brandhalde“ und unterhalb des „Häldelesfelsens“. Sie wurden Ende der 1949er Jahre zugeschüttet und abgedichtet (Binder, 1960).

Binder (1960) vermutet einen Abfluss von den Versickerungsstellen zum Nau-Ursprung. Meist im Herbst versickert die Lone unterhalb von Setzingen/Bissingen komplett. Nur in niederschlagsreichen Jahren erreicht sie rund 1 km westlich von Burgberg ganzjährig die Hürbe.

Die Lone nimmt auf ihrer ca. 33 Kilometer langen Fließstrecke Oberflächenwasser aus zahlreichen, nicht genauer lokalisierbaren Quellen auf.

Schwarzer und Weißer Kocher

Der Schwarze Kocher entspringt ungefähr 1 km südlich von Oberkochen, der Weiße Kocher aus einer Quellgruppe etwa 2 km östlich des Ortskerns von Unterkochen. Der über eine Regionalisierung (Stand 01.03.2016) ermittelte mittlere Abfluss des Schwarzen Kochers beträgt unterhalb des Quellaustritts nach einer Fließstrecke von etwa 4,5 km am Pegel Stefansweiler Mühle 1,02 m3/s, der des Weißen Kochers am Pegel Unterkocher 0,44 m3/s (HVZ-Pegelkarte, Link s. unten). Zuvor nimmt der Weiße Kocher ca. 0,065 m3/s aus dem Häselbach auf (HGK, 2002).

Der Schwarze Kocher entspringt im Seichten Karst unterhalb des Osthangs der Schmiedehalde ca. 1000 m südlich der Ortsmitte von Oberkochen an der Grenze der Impressamergel-Formation zur Wohlgeschichtete-Kalke-Formation.

Wasserhaushalt

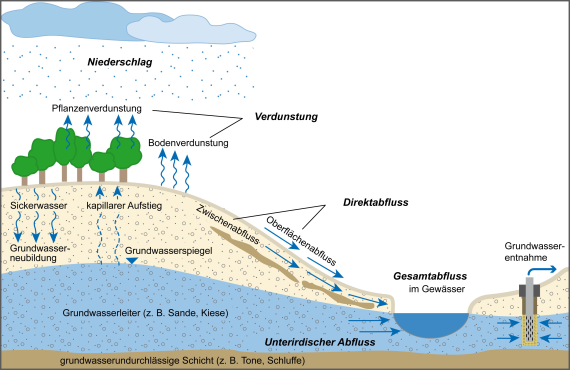

Die Wasserhaushaltsgrößen Niederschlag, Verdunstung, Sickerung aus dem Boden und, von besonderem hydrogeologischen Interesse, Grundwasserneubildung wurden für die langjährige Standardperiode 1991–2020 ermittelt. Unter Grundwasserneubildung wird der Zugang von infiltriertem Wasser zum Grundwasser verstanden (DIN 4049-3, 1994).

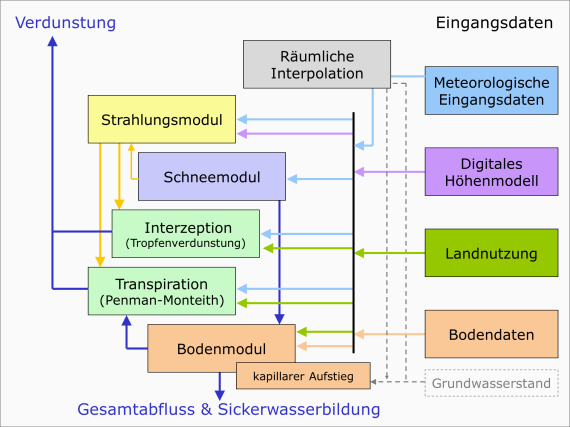

Die Grundwasserneubildung wurde in Baden-Württemberg 2002 erstmals landesweit mit einem detaillierten Bodenwasserhaushaltsmodell ermittelt (Armbruster, 2002). Das daraus weiter entwickelte, aktuell verwendete Modell GWN-BW ist in Morhard (2012) beschrieben (GWN-BW - Morhard, 2012, Link s. unten).

Schematische Darstellung des Grundwasserhaushalts unter Berücksichtigung der wichtigsten Bilanzglieder (Grafik: KLIWA-Berichte, Heft 17, copyright LfU RLP)

In einer Modellerweiterung wird die Sickerwasserrate durch das langjährige mittlere Verhältnis Basisabfluss/Gesamtabfluss (Baseflow Index) zur Grundwasserneubildung reduziert (Armbruster, 2002). Auf diese Weise wird der Anteil schneller lateraler Abflusskomponenten mit einem landesweiten Verfahren berücksichtigt. Das Verfahren basiert auf einer Regionalisierung des Parameters Basisabfluss/Gesamtabfluss, wobei der Basisabfluss in zahlreichen kleinen Pegeleinzugsgebieten mit einem Wundt/Kille-Verfahren (Wundt: monatlicher Niedrigwasser-Abfluss) ermittelt wurde. Es handelt sich demnach um eine Dynamik orientierte Sichtweise, die den Abfluss zu Trockenzeiten beschreibt, der wiederum der Grundwasserneubildung gleichgesetzt wird.

Module des Modells GWN-BW zur prozessbasierten Modellierung der Grundwasserneubildung (Grafik: www.hydrosconsult.com/hydrologie/bodenwasserhaushalt/)

Umgekehrt wird davon ausgegangen, dass die schnellen Abflusskomponenten Oberflächenabfluss und Zwischenabfluss darstellen. Im Karstgebiet der Schwäbischen Alb spiegelt dieser Ansatz jedoch nicht die hydrogeologischen Verhältnisse wieder. Dort findet die Entwässerung fast ausschließlich unterirdisch über das Grundwasser statt. Episodische Fließgewässer auf der Hochfläche versinken in der Regel in Bachschwinden, wo das Wasser dem Grundwasser zugeführt wird. Betrachtet man die Fließprozesse (Prozess orientierte Sichtweise), so stammt in den Oberflächengewässern der tief eingeschnittenen Täler annähernd der gesamte Abfluss aus dem Grundwasser, auch die schnellen Abflusskomponenten.

Anders als in weiten Teilen des übrigen Festgesteinsbereichs des Landes kann im Bereich der Karstgesteine der Ostalb die Sickerwasserrate direkt der Grundwasserneubildung gleichgesetzt werden. In den Verbreitungsgebieten der tertiären Molasseeinheiten ist Oberflächen- und Zwischenabfluss zu erwarten. Aufgrund der insgesamt geringen Flächenanteile und der inselhaften Verbreitung wird dies allerdings vernachlässigt.

Nach den Berechnungen mit GWN-BW beträgt der langjährige mittlere Niederschlag in der Hydrogeologischen Region Ostalb 855 mm. Er ist im nordwestlichen Bereich des Albtraufs mit über 1100 mm am höchsten und nimmt nach Südosten bis auf unter 700 mm ab. Der mittlere Gebietsniederschlag variiert von Jahr zu Jahr zwischen 662 mm im Trockenjahr 1971 und 1168 mm im Feuchtjahr 2002. Die langjährige mittlere Verdunstung beträgt 537 mm. Die langjährige mittlere Sickerung aus dem Boden beträgt 295 mm (Niederschlag - Verdunstung - Oberflächenabfluss in die Kanalisation auf versiegelten Flächen). Die Sickerung aus dem Boden kann der Grundwasserneubildung gleichgesetzt werden. Die mittlere Grundwasserneubildung für die Hydrogeologische Region Ostalb von 295 mm variiert räumlich von unter 50 mm bis über 600 mm. Der Gebietsmittelwert variiert von Jahr zu Jahr zwischen 157 mm im Trockenjahr 1971 und 512 mm im Feuchtjahr 2002.

Um abzuschätzen, welcher Anteil der Grundwasserneubildung längerfristig zur Verfügung steht, kann der Baseflow Index herangezogen werden. Danach stehen in der Region Ostalb im Mittel 64 % der gesamten Grundwasserneubildung längerfristig zur Verfügung.

In einer Studie (KLIWA-Berichte, Heft 17, 2012, Link s. unten) wurden die Auswirkungen des Klimawandels auf Bodenwasserhaushalt und Grundwasserneubildung in Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz untersucht. Danach zeigen die Ergebnisse zur zukünftigen Entwicklung des Bodenwasserhaushalts für die Zeitspanne 2021–2050 z. T. deutliche Veränderungen, die als regionale Folge des Klimawandels mit seinen Auswirkungen in Form von Temperaturzunahme und Niederschlagsverlagerung vom Sommer in den Winter zu interpretieren sind.

Literatur

- (2012). Auswirkungen des Klimawandels auf Bodenwasserhaushalt und Grundwasserneubildung in Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz. – KLIWA-Berichte, Heft 17, Karlsruhe, verfügbar unter https://www.kliwa.de/grundwasser-wasserhaushalt.htm.

- (2002). Grundwasserneubildung in Baden-Württemberg. – Freiburger Schriften zur Hydrologie, 17, 158 S., Freiburg i. Br.

- (1960). Die Wasserführung der Lone (mit einigen Bemerkungen über den Hungerbrunnen). – Jahreshefte für Karst- und Höhlenkunde, 1, S. 211–248.

- (1994). DIN 4049-3 Hydrogeologie, Teil 3: Begriffe zur quantitativen Hydrologie Berlin (Beuth-Verlag). [Stand des Wissens: 09.06.2004]

- (2002). Ostalb. – Hydrogeologische Karte Baden-Württemberg, 131 S., 10 Karten, 1 CD-ROM, Freiburg i. Br. (Geologisches Landesamt Baden-Württemberg; Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg).

- (2012). Kurzbeschreibung des Modells GWN-BW. Bedienung und Erweiterungen in Version 3.x. 32 S., Freiburg i. Br.

- (1999). Hydrogeologie des Einzugsgebiets der oberen Brenz. – Manuskript zum Vortrag beim Symposium „Die Brenz – eine gute Adresse“ am 19.07.1999 in Heidenheim, 14 S. [unveröff.]